他汀類藥與抗血小板聚集藥聯用治療缺血性腦血管病的療效分析

王如升

缺血性腦血管病是臨床中的常見病與多發病,多見于中老年人。本病具有起病急、病情進展迅速等特點,如果不及時進行治療的話,常會危及患者生命。同時,本病還具有較高的致殘率,雖然經過有效治療,但仍有不少患者出現殘障情況。傳統的治療手段是對患者進行中性治療,但大部分療效不顯著,影響了預后,降低了患者的生活質量[1]。2010年10月~2011年10月烏海市人民醫院收治了80例缺血性腦血管病患者,其中40例患者給予阿托伐他汀聯合阿司匹林進行治療,臨床效果顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組患者80例,按照治療方法分為觀察組與對照組。觀察組40例(男27例,女13例),年齡39~72歲,平均55.5歲,輕型15例,中型21例,重型4例;對照組40例(男25例,女15例),年齡41~70歲,平均55.5歲,輕型16例,中型22例,重型3例。兩組患者在性別、年齡、病情等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 兩組患者均進行常規治療,主要包括脫水治療、預防并發癥及生命支持。脫水劑選取20%甘露醇300mL靜脈滴注,2~4次/d。該藥雖然起效比較緩慢,但是藥理作用的持續時間非常長,同時沒有反跳現象,安全性較高。兩組患者在治療期間停用其他的抗凝及溶栓藥物。

1.2.1 對照組 在常規治療的基礎上給予阿司匹林腸溶片治療,100mg/次,1次/d。

1.2.2 觀察組 在常規治療的基礎上給予阿托伐他汀聯合阿司匹林進行治療。阿司匹林腸溶片,100mg/次,1次/d;阿托伐他汀片,20mg/次,1次/d。

1.3 治療效果評價標準 (1)基本治愈:病殘程度為0級,患者的臨床癥狀例如失語及偏癱等消失,減分率>89%;(2)顯效:病殘程度1~3級,患者的臨床癥狀例如失語及偏癱等明顯恢復,減分率46%~88%;(3)好轉:患者的臨床癥狀例如失語及偏癱等有所改善,減分率18%~45%;(4)無效:患者的臨床癥狀例如失語以及偏癱等在治療前后無變化,減分率<18%。總有效率=基本治愈率+顯效率+好轉率。

1.4 觀察指標 治療10周之后, 觀察兩組患者的治療效果。

1.5 統計學方法 所有數據采用SPSS 13.5統計學軟件進行處理,計量資料采用t檢驗,計數資料用χ2檢驗,P<0.05差異有統計學意義。

2 結果

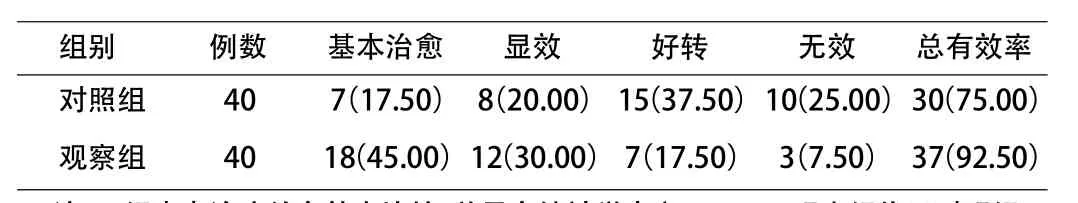

對照組與觀察組患者治療效果比較,詳見表1。

表1 兩組患者治療情況比較 [n(%)]

3 討論

缺血性腦血管病是臨床中的常見病與多發病。關于本病的發病機制[2],筆者認為可能是病灶周圍出現水腫,產生壓迫作用,使病灶周圍組織毛細血管及皮質靜脈受到水腫壓迫,從而導致組織缺血、缺氧,造成瘀血;還有由于側支循環開放從而產生再灌流;也可能是由于梗死區之內的血液再通而灌流引發局部的病灶出血,因為梗死區之內的缺血、缺氧,使正常血管受都損傷,缺血區之內的栓子進行遷移或血栓凝塊受到溶解而使閉塞的血管再通有關聯。

臨床研究證實[3],他汀類藥物不僅具有降血脂的作用,還有以下作用:(1)能夠增強內皮型的一氧化氮合成酶的產生,進而不斷增強缺血半暗帶血流灌注;(2)抑制血小板的凝聚,從而降低血流的粘滯度;(3)維持粥樣斑塊穩定性;(4)對血管的平滑肌細胞增殖產生抑制作用;(5)增強內皮細胞對纖維蛋白溶解的能力,不斷改善內皮細胞血管舒縮功能。同時,抗血小板聚集藥物可以抑制血小板的粘附與聚集。因此,聯合應用他汀類與抗血小板聚集藥物,可以提高治療效果,值得臨床推廣應用[4]。

[1]張洪,周敏,章軍建.他汀類與抗血小板聚集藥物聯用對缺血性腦血管病患者下肢動脈粥樣硬化的干預作用[J].中華中醫藥雜志,2009,12(1):647-648.

[2]張鵬遼,閆紅梅,安鳳蓮.阿托伐他汀在缺血性腦血管病二級預防中的療效觀察[J].陜西醫學雜志,2009,27(14):382-383.

[3]田晶,劉海波,常紅,等.阿斯匹林與其他抗血小板藥物在缺血性腦血管病防治中的聯合應用與對照研究[J].中華老年心腦血管病雜志,2006,8(11):760-762.

[4]劉學輝.他汀類藥物的臨床應用進展[J].當代醫學,2010,16(14):37-39.