河南省2011年急性弛緩性麻痹病例監測分析

張肖肖 路明霞 馬雅婷 張延煬 王長雙 葉瑩 王重建 郭萬申

脊髓灰質炎[1](以下簡稱脊灰)俗稱“小兒麻痹癥”,是由脊髓灰質炎病毒引起的消化道急性傳染病。我國自2000年通過無脊灰證實之后,已連續11年保持無脊灰狀態。2011年8月新疆自治區發生脊灰野病毒輸入疫情,衛生部將其判定為Ⅱ級突發公共衛生事件,給我省繼續維持無脊灰工作帶來嚴峻挑戰。急性弛緩性麻痹(acute flaccid paralysis,AFP)病例監測是維持無脊灰的重要工作措施,對于及時發現可疑病例極為重要。為保持高敏感的AFP病例監測系統的運轉,繼續維持無脊灰狀態,現對河南省2011年AFP病例監測系統運轉狀況分析如下。

1 資料與方法

1.1 資料來源 AFP病例監測數據來源于“中國免疫規劃監測信息管理系統”;人口資料來源于河南省統計年鑒;病原學數據來源于河南省疾病預防控制中心脊灰實驗室和中國疾病預防控制中心脊灰實驗室的檢驗結果。

1.2 數據處理 運用Excel2003對數據進行統計。

2 結果

2.1 AFP病例流行病學特征分析

2.1.1 時間分布 河南省2011年共報告AFP病例701例,病例的月份分布為:1月29例;2月28例;3月52例;4月59例;5月41例;6月39例;7月42例;8月53例;9月97例;10月128例;11月77例;12月56例,9~11月份共報告302例,占全年報告病例數43.1%,其余月份報告病例分布比較平均。

2.1.2 地區分布 701例病例覆蓋全省18個市152個縣(市、區,下同),占全省總縣數的89.9%。其中23個縣報告1例病例,占總縣數13.6%;報告2例的25個,占14.8%;報告3~4例的41個,占24.3%;報告5~9例的49個,占29.0%;報告≥10例的14個,占8.3%;未報告AFP病例的17個,占10.1%。

2.1.3 人群分布 5歲以下的兒童582例,占病例總數的83%。其中<1歲63例,1~4歲519例,5~9歲83例,10~14歲34例,≥15歲2例,701例病例中,男465例,女236例,男女性別比為1.97∶1。

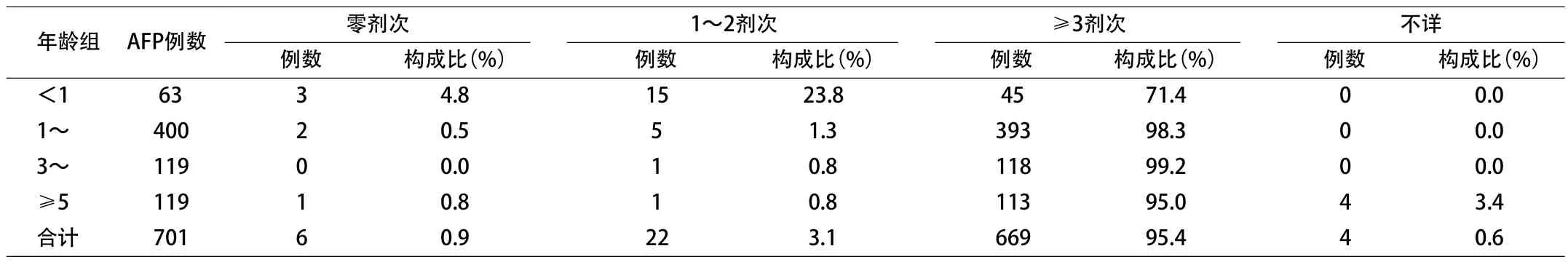

2.1.4 2011年AFP病例免疫史分析 701例AFP病例中,全程免疫者669例,占AFP病例總數的95.4%;零劑次6例,占總病例數0.9%,其中≥1歲3例;1~2劑次22例,占總病例數3.1%,其中≥1歲7例;免疫史不詳4例,占0.6%。在<1歲AFP病例中,零劑次免疫3例,占4.8%;1~2劑次15例,占23.8%,≥3劑次45例,占71.4%,免疫史不詳0例,見表1。

表1 河南省2011年AFP病例免疫史分析

2.1.5 病例分類情況 根據病毒學分類標準和省級脊灰專家診斷小組診斷結果,2011年701例AFP病例均為脊灰排除病例。所有AFP病例的最終臨床診斷分類為:格林巴利綜合征144例,占20.5%;非脊灰腸道病毒感染10例,占1.4%;橫貫性脊髓炎7例,占1.0%;創傷性神經炎38例,占5.4%;其他(包括短暫性肢體麻痹、肌病、單神經炎、偏癱等)502例,占71.6%。

2.1.6 AFP病例病原流行病學特征分析 701例AFP病例,采集糞便標本的699例,其中采集雙份糞便標本696例,單份糞便標本3例,標本采集率為99.7%。經河南省脊灰實驗室檢測,共分離脊灰病毒(PV)10株,分別為I型1株,Ⅱ型4株,Ⅲ型2株,混合型3株,PV分離率為1.4%,所有PV株經國家脊灰實驗室進行型內鑒定均為脊灰疫苗相關株。檢出非脊灰腸道病毒141株,非脊灰腸道病毒分離率為20.2%。

2.2 AFP病例監測質量評價

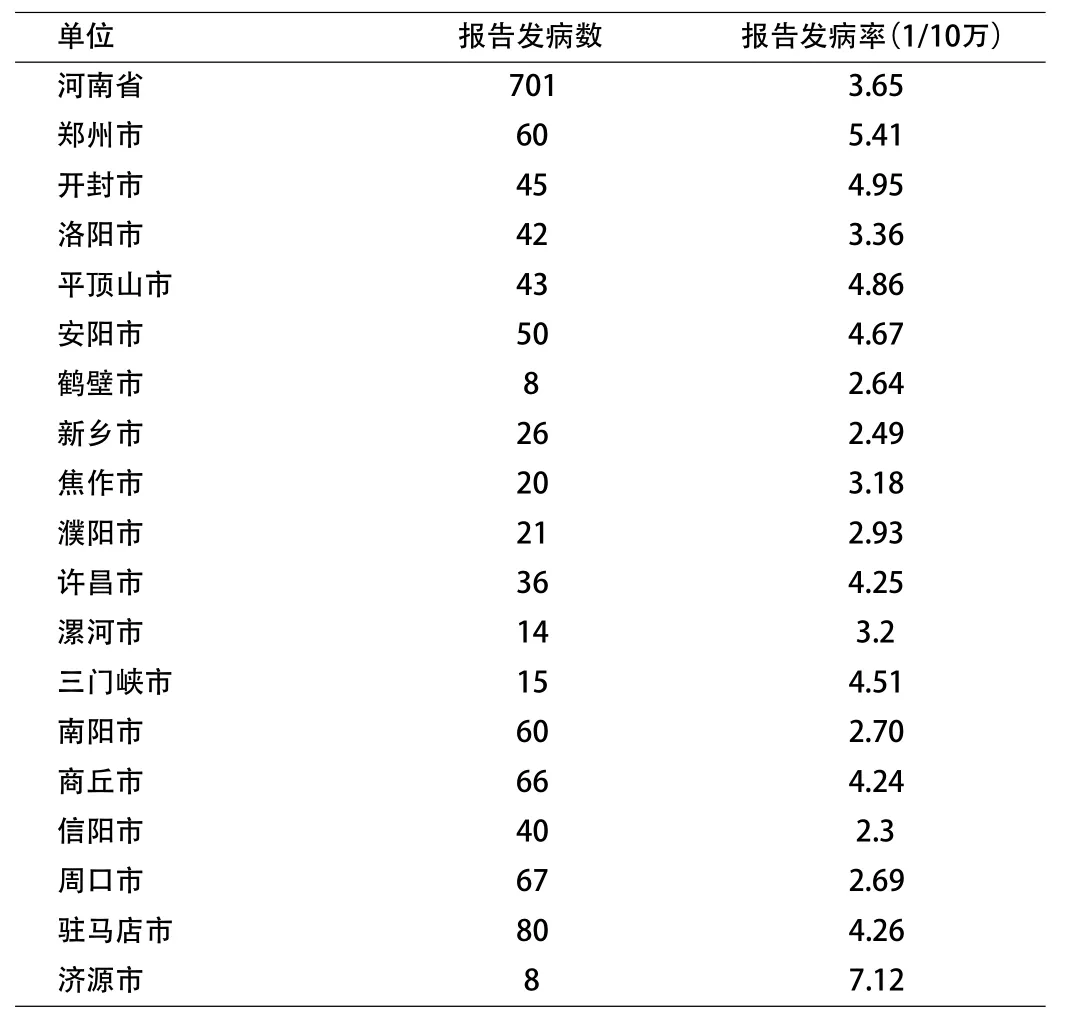

2.2.1 敏感性評價 河南省2011年共報告701例AFP病例,15歲以下兒童非脊灰AFP病例報告發病率3.65/10萬。以市為單位報告發病率均達到WHO規定的1/10萬敏感性指標,見表2。

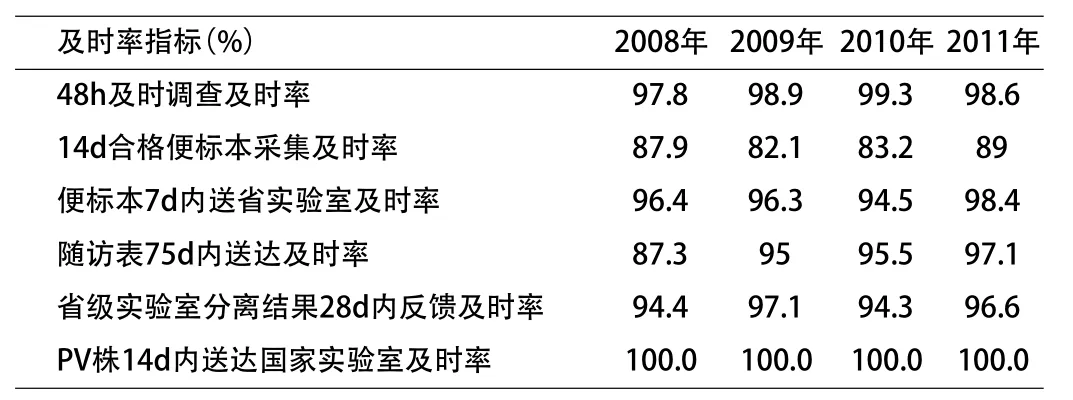

2.2.2 及時性評價 2011年全省AFP病例48h及時調查及時率98.6%;14d合格便標本采集及時率89%;便標本7d內送省實驗室及時率98.4%;隨訪表75d內送達及時率97.1%;隨訪表75d內送達及時率為97.1%:省級實驗室分離結果28d內反饋及時率96.6%;PV株14d內送達國家實驗室及時率100%,見表3。

表2 河南省2011年AFP監測敏感性評價

表3 河南省2008~2011年AFP監測及時性評價

3 討論

我國自2000年通過無脊灰證實之后,已連續11年保持無脊灰狀態。2011年8月新疆自治區發生脊灰野病毒輸入疫情,衛生部將其判定為Ⅱ級突發公共衛生事件,給我省維持無脊灰工作帶來嚴峻挑戰。另外,VDPV循環[2-3]的出現也給維持無脊灰工作帶來了新的挑戰。所以,保持高質量的AFP病例監測,及時發現可疑病例,對于維持無脊灰工作尤為重要。

河南省2011年9~11月份報告病例比較集中,占全年報告病例數的43.1%,與往年病例報告時間分布均勻有所不同,這與2011年8月份新疆脊灰野病毒疫情輸入之后,各級報告病例敏感性增加有關。AFP病例以5歲以下兒童為主,男女性別比為1.97∶1,與全國病例年齡性別特征[4]類似。701例病例免疫史分析,10例病例免疫史不足3劑次,說明免疫空白依然存在,有文獻報道[5],在輸入脊灰野病毒和VDPV引起流行的地區.常規免疫接種率均較低,因此,繼續加強適齡兒童免疫接種工作,確保高水平的脊灰疫苗接種率,對于防止脊灰野病毒傳播至關重要。

2011年我省AFP病例監測敏感性和及時性各項指標均達到世界衛生組織和衛生部要求,監測系統保持較高質量。在及時性指標中,“14d合格便標本采集及時率”雖然達標,但仍有較大提升空間。及時對麻痹14d內的病例采集合格便標本,有利于下一步的實驗室病毒分離工作,有利于及時、準確地對病例進行分類。因此,要進一步強化對基層監測人員培訓,進一步提高AFP病例監測質量。做到對病例早發現、早報告、早采樣、早分類,及時識別疑似病例,及時采取防控措施,防止輸入脊灰野病毒的傳播和VDPV的循環。

[1]彭文偉.傳染病學[M].北京:人民衛生出版社,2004:104-109.

[2]梁曉峰,童亦兵,馮子健,等.中國首次疫苗衍生脊髓灰質炎病毒循環事件的發現及處理[J].中國計劃免疫,2005,11(4):245-247.

[3]陳志慧.脊髓灰質炎病毒VPl區的基因變化及疫苗衍生脊髓灰質炎病毒的流行情況[J].國際生物制品學雜志,2010,33(1):20-24.

[4]李黎,溫寧,夏偉,等.中國2006年急性弛緩性麻痹病例監測系統運轉情況分析[J].中國計劃免疫,2007,13(6):518-521.

[5]柳智豪.消滅脊髓灰質炎面臨的挑戰與應對措施[J].中國熱帶醫學,2007,7(10):1867-1869.