智能變電站網絡應用及測試技術研究

張小飛,李佩娟,王潔松,張志明,趙汝英

(1.國網電力科學研究院實驗驗證中心,江蘇 南京 210061;2.東南大學儀器科學與工程學院,江蘇 南京 210096;3.南通航運職業技術學院,江蘇 南通 226010)

常規變電站的信息交互存在許多不足,例如信息交互時,硬接線的二次電纜存在電磁干擾,可靠性差;信息難以共享,缺少自動化系統,運行和管理的效率較差;設備之間不具備互操作性,二次設備缺乏統一的功能接口規范,通信標準的采用和規約的理解實現存在差異等。然而隨著非常規互感器、智能斷路器技術的飛速發展,加上網絡通信技術和IEC 61850變電站網絡與通信協議標準的發展及廣泛應用,智能變電站實現了全站信息數字化、通信平臺網絡化、信息共享標準化[1],并可根據需要支持電網實時自動控制、智能調節、在線分析決策、協同互動等高級功能[2]。大量錯綜復雜的電纜被一些交換機和網絡所代替,組成的網絡邏輯上分離,分為站控層網絡和過程層網絡,信息的交互由基于硬接線的方式變為基于網絡的方式。

1 智能變電站網絡結構

智能變電站以交換式以太網和光纖組成的網絡通信系統替代了以往的二次連接電纜和回路,其網絡結構、網絡應用技術及網絡測試技術都是在整站建設過程中需要密切關注的問題,涉及到智能站的設計生產、系統聯調、系統級測試、現場安裝試驗各個環節。

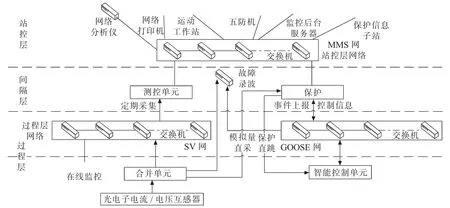

基于IEC 61850標準的智能變電站網絡結構模型為分層分布式(三層兩網)[3-8],分別為站控層、間隔層、過程層,并且明確規定了各層之間接口的含義,網絡化的成功應用使智能變電站以功能、信息的冗余替代了常規變電站裝置的冗余。智能變電站網絡結構如圖1所示。

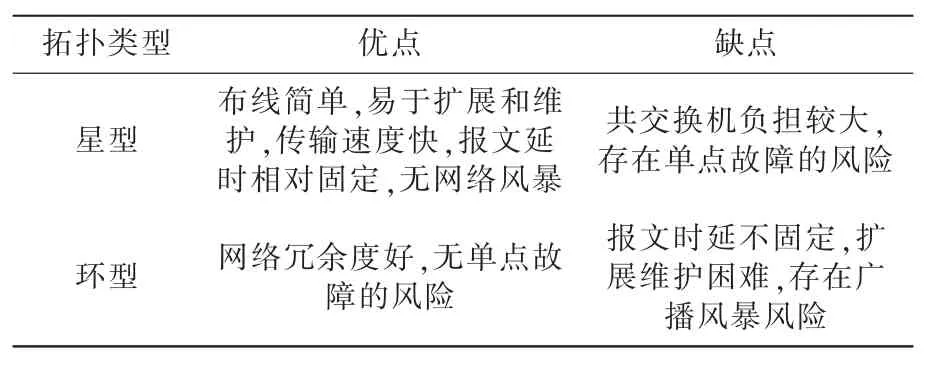

智能變電站一般采用分域組網,分為過程層和站控層,過程層又分為GOOSE(generic object oriented substation event)網和 SV(sample value)網,主要傳輸電力二層組播報文。站控層又叫MMS(manufacturing message specification)網,主要傳輸三層IP報文。三個子網絡邏輯分開,站控層和過程層采用間隔層設備進行邏輯隔離,GOOSE網和SV網一般采用物理分開或使用虛擬局域網(VLAN)技術進行邏輯隔離。智能站網絡拓撲結構常見的有星型拓撲和環型拓撲,2種拓撲結構的優缺點如表1所示。

圖1 智能變電站網絡結構圖

表1 2種拓撲結構優缺點

1.1 過程層GOOSE網分析

一次設備的智能化和二次設備的網絡化使得智能變電站一次設備和二次設備之間的結合更加緊密。過程層主要功能包括[2]:實時運行電氣量檢測、運行設備狀態檢測、操作控制命令執行。過程層GOOSE網主要執行事件上報和發送操作控制命令,傳輸二層組播GOOSE報文。GOOSE網上連接的典型電力裝置,如保護、測控、智能終端、故障錄波、網絡分析儀、合并器等,涉及的裝置較多,且對性能要求較高,面向變電站事件的通用對象(GOOSE)和通用變電站事件(GSE)報文必須在4 ms內被傳輸[3],一般按照一定的邏輯對GOOSE網進行基于端口或協議的VLAN劃分,區分不同的廣播域,防止網絡風暴和網絡攻擊,采取設定優先級和環網收斂協議等技術手段提高GOOSE網絡性能。

1.2 過程層SV網分析

過程層SV網主要進行實時運行電氣量檢測,又稱為采樣值網,傳輸二層組播測量采樣值(SMV)報文。SV網上連接的典型電力裝置,如合并單元、測控、合并器、網絡分析儀、故障錄波等,采樣值報文的時延約束為10 ms。和GOOSE網絡不同,SV網的流量要大很多(具體在下文分析),必須要采用邏輯隔離、多鏈路聚合等技術,劃分邏輯信道,增加通道帶寬,保證流量的極限峰值在承受范圍內。

1.3 站控層MMS網分析

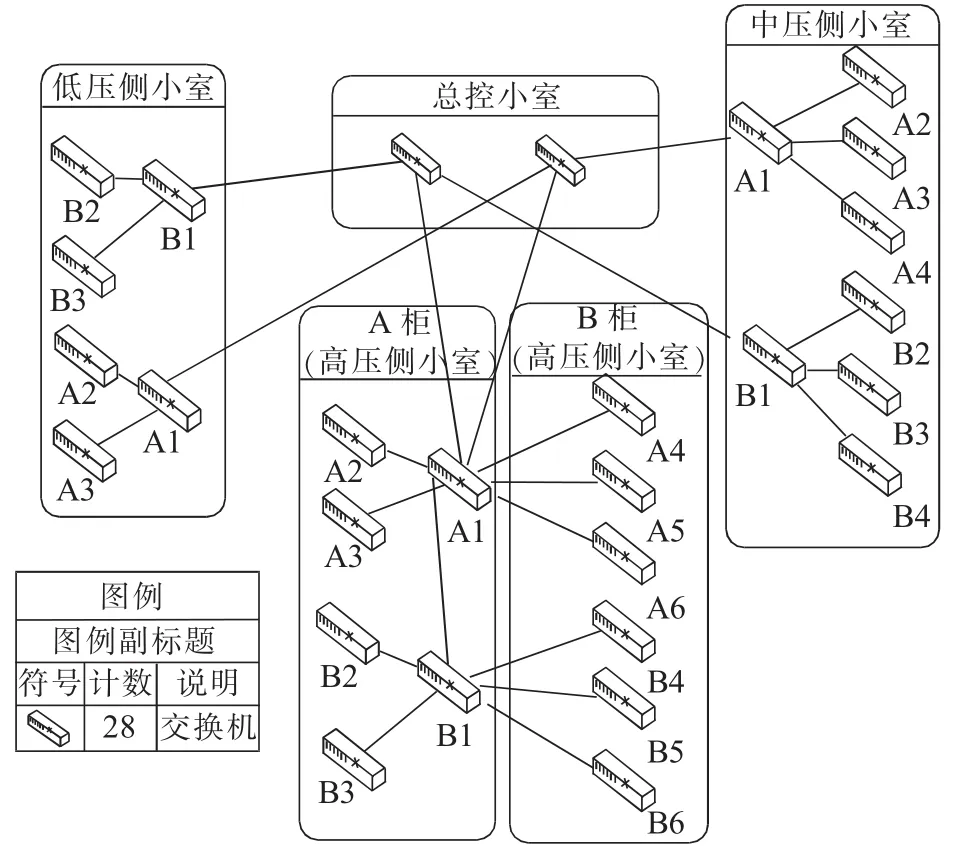

站控層主要功能[2]是進行電網調度、監控、人機聯系、全站操作閉鎖控制、在線組態修改參數等,通過MMS網匯總全站的實時數據信息,發送控制命令并轉間隔層、過程層執行,和過程層相比,站控層MMS網絡主要實現了人機聯系、監控并進行自動化操作,主要傳輸三層數據包。由于站控層MMS網主要連接服務器、工作站、網絡打印機等以太網通用設備,對于整站而言,站控層會通過調度數據網連接到廣域網,網絡邊界安全、數據庫安全、操作系統安全、服務器安全等安全問題尤為重要。站控層一般采用雙網星型結構,監控后臺一般連接主控小室的主交換機上,保證數據傳輸可靠和站控層端口鏡像功能的實現,典型的站控層網絡拓撲如圖2所示。

圖2 典型站控層網絡拓撲

2 智能變電站網絡應用技術

網絡的合理組建和冗余是網絡高效、可靠運行的關鍵,在實現各項自動化功能并滿足性能要求的基礎上,需要對網絡進行優化,以便促進變電站自動化系統的可靠性、安全性和信息化水平,體現智能變電站的建設意義。

2.1 采樣值傳輸協議及其流量

目前,智能變電站采樣值傳輸協議主要有3種:IEC 60044-7/8標準、IEC 61850-9-1和 IEC 61850-9-2標準。其中,IEC 61850-9-2標準可重新設定輸入通道數、采樣頻率等參數,支持對數據集的更改和對數據對象的直接訪問,幀格式可靈活定義,映射方法更為靈活,對ASCI模型的支持更加完備,可實現采樣值數據的只有配置和共享,設備間接線較簡單,某種程度上代表了技術發展的趨勢。缺點是裝置間數據匹配過程復雜,網絡帶寬和CPU編解碼的開銷較大,網絡傳輸時延不確定。

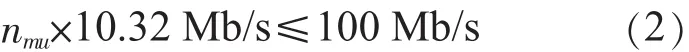

由于受到帶寬的限制,變電站內通信單元劃分的依據為可使用的數據速率小于網絡帶寬[7],即:

式(1)中:SR為合并單元的采樣速率(每個周波采樣點數與信號頻率的乘積);TL為最大報文長度;nmu為所連接的合并單元數目;DR為網絡最大轉發速率即網絡帶寬。

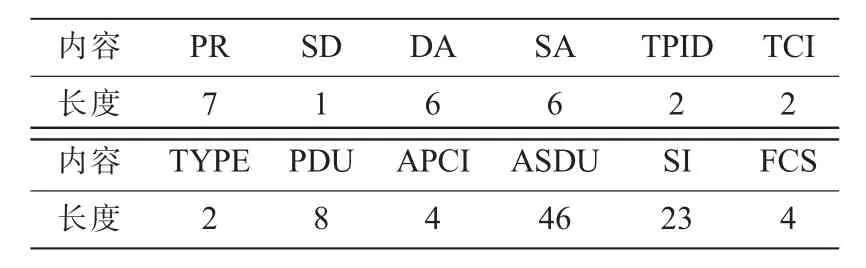

ISO/IEC 8802-3以太網幀格式如表2所示。報文長度最大值為 984 bit (111 B×8+96 bit=984 bit,111 B為表2列出的幀長度,96 bit為幀間隔),在50 Hz工頻每周波200點情況下,接入百兆以太網,外加10%的帶寬冗余,單臺合并單元的發送速率為200×50×984 b/s×(1+10%)=10.32 Mb/s,因此,采樣值網絡中合并單元數目應滿足:

表2 ISO/IEC 8802-3以太網幀格式

由于采樣值均為二層組播數據幀,在同一個廣播域下均以廣播的方式發散傳輸,過程層網絡中,合并單元的數據流量相對較大,必須采用報文過濾技術和虛擬局域網技術進行過濾和邏輯隔離,增加網絡帶寬并減少對接收設備的壓力。

2.2 報文過濾技術

過程層網絡承擔著電流電壓采樣值、一次設備狀態信息以及二次設備保護、控制信號的傳輸工作,相比站控層網絡,具有實時性強、信息量大的特點,需要進行報文過濾,即從大量的網絡報文中接收需要的報文并摒棄不需要的報文。目前,過程層網絡常用的報文過濾技術有虛擬VLAN、組播注冊協議(GMRP)、IEEE 802.1p 流量優先級(QOS)和網絡風暴抑制功能。

為了解決智能變電站中的網絡流量大 (特別SV網)和同一廣播域內的信息安全問題,應用與智能變電站的工業以太網交換機必須支持IEEE 802.1Q定義的VLAN標準[4],至少支持基于端口或MAC(media access control)地址的 VLAN,單端口應支持多個VLAN劃分,支持在轉發的數據幀中插入標記頭、刪除標記頭、修改標記頭。VLAN技術為同一物理網絡劃分了若干個邏輯子網,增加了網絡帶寬、提高安全性,也增強對數據流的控制。和VLAN技術相比,GMRP二層動態MAC地址的配置組播功能能夠動態更新本地的組播注冊信息,確保同一交換網絡內所有支持GMRP設備維護的組播信息的一致性,同樣適合SMV,GOOSE信息的傳輸。然而在智能變電站網絡遇到電力故障、網絡風暴、網絡攻擊等特殊情況下,同一個邏輯域內也有可能突發超過帶寬的流量,此時網絡風暴抑制功能可以將網絡流量抑制到設定的閾值內,當網絡檢測到超過設定值的非法廣播、組播或未知單播流量時,自動丟棄多余的數據幀,保證網絡的正常帶寬不受影響。當網絡中突發的正常流量超過網絡帶寬,優先級功能可以確保關鍵應用和時延要求高的信息流優先進行傳輸,保證其服務質量。智能變電站網絡交換機至少應支持4個優先級隊列,一般設置為嚴格優先隊列(SPQ)的排隊方式,優先保證最高優先級的隊列服務。

2.3 環網冗余技術

隨著智能變電站內的以太網電力裝置的增多,電壓等級越高的智能站存在的故障點也越多,為了提高網絡容錯能力,避免單點故障,滿足保護雙重化配置的要求,環網冗余技術應用十分廣泛。

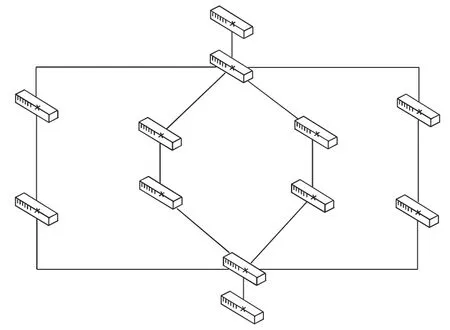

網絡冗余是提高網絡容錯能力的主要手段,包括設備冗余和鏈路冗余2個方面。設備冗余除了依靠智能站中的雙網獨立工作外,還需要IED具備兩組獨立的網口,并且支持熱備用,兩個網口均捆綁協議棧,并且擁有相同的介質訪問控制 (MAC/IP)地址。而將支持環網冗余協議的交換機組成環形網絡,將環網中的某臺優先級較低交換機的2個端口分別設定為轉發態和阻塞態,避免構成轉發環路從而導致網絡阻塞,當主交換機檢測到某條鏈路發生故障后,立刻將阻塞端口變為轉發端口并通知其他環路交換機改變轉發路徑。網絡冗余公認有3個技術要點:如何檢測和判別故障、如何自動切換、如何縮短切換時間,均由智能站中的交換機實現,網絡恢復宜采用快速生成樹協議 (RSTP)或多生成樹協議(MSTP),并符合 IEEE 802.1w,且與 IEEE 802.1d 兼容,最長恢復時間通過每個交換機不超過50 ms[4]。典型的環形網絡拓撲如圖3所示。

圖3 典型環形網絡拓撲

然而環網冗余技術在實際應用中需要注意協議一致性問題,如存在 RapidRing,Supreme-Ring,DT-ring和ESR等多種環網冗余協議,為了保證整站升級或配置更換后不同廠家不同型號交換機之間的互操作,一般采用RSTP和MSTP標準協議;環網冗余缺乏標準用法,如將一個網絡專門用于故障錄波和報文分析,形成環網后邏輯斷開的2臺交換機之間的數據傳輸實際跨接多臺交換機,有的最遠傳輸距離超過4臺,不滿足文獻9和文獻10中“任2臺智能電子設備之間的數據傳輸路由不應超過4臺交換機”的規范;高壓間隔的保護裝置雙重化配置,而中、低壓間隔通常只配備1臺保護測控裝置,不能夠提供足夠多的網口和高效的冗余功能,也不一定能夠提供雙套專門用于冗余的環形網絡,這不能不說是變電站智能化過程中的一個矛盾。

3 智能變電站網絡測試技術

工業以太網交換機的單機測試標準和測試方法已經比較成熟[11],著重于功能、性能及對環境的適應性測試,從而保證數字量信息的流通,確保變電站的電磁兼容、高低溫、潮濕、振動等一系列環境不影響交換機本身的功能和性能。而作為智能變電站二次側信息交換的樞紐,由其搭建的智能變電站過程層、站控層網絡系統的功能、性能是否能滿足整站設計需求,則需要采用更加復雜的方法,模擬更加實際的數據流,測試出整站實際的網絡數據交換性能。

3.1 功能和性能測試

對于智能變電站網絡系統的功能和性能測試主要包括吞吐量、時延、幀丟失率、背靠背、地址緩存能力、地址學習速率、GOOSE傳輸功能、VLAN功能、優先級功能、網絡收斂協議功能、端口鏡像功能、級聯性能等內容。

在實際測試中,既要模擬站控層單播數據包的傳輸,也要模擬組播數據幀的傳輸,模擬實際網絡中一對一通信、一對多通信、多對一通信和多對多通信等多種數據傳輸方式。當電力裝置或站控層后臺計算機發送單播報文時,由于交換機具備自動尋址能力和交換作用,它將根據所傳遞數據包的目的地址將每一數據包獨立地從源端口送至目的端口,從而避免了和其他端口發生碰撞,在這種情況下源和目的均為確定的單一設備。當電力裝置需要和其他多個設備同時通信,則需要發送組播報文,即報文的目的地址為二層組播地址 (例如GOOSE報文目的地址前32位為01-0C-CD-01),此時交換機會將報文在某一個二層組內進行發送,凡是組內的成員均能接收到此報文(當然IGMP_SNOOPING協議的建組過程需要在此之前完成)。沒有建組時,在交換機上轉發二層組播幀均在同一廣播域內傳播,凡是連接到同一廣播域的電力裝置均能接收到相同的二層組播幀。當一個廣播域中有多個裝置同時發送組播幀時,此時就形成多對多通信,每個裝置均發送組播幀即為全網狀通信。

通信網絡報文傳輸過程實質是由發送節點的某功能產生發送報文,經過各層協議的封裝解析并通過網絡到達接收節點的某功能,然而盡管采用交換技術在一定程度上提高了以太網通信的時延確定性,但并不能滿足智能變電站中最苛刻應用要求,特別是在電網故障或系統規模擴大時,若對網絡中某一資源(如IED處理能力、輸入輸出緩沖區、帶寬)的需求超過了該資源所能提供的可用部分,將出現報文超時,甚至報文丟失,不能保證時延的確定性。

3.2 網絡系統級測試

基準性能測試標準[12,13]具有測試拓撲單一、包長固定、包類型單一、包間隔固定等局限性,很難測試出變電站現場實際運行的網絡性能。而在智能變電站的實際網絡中通常存在大量不同包長的報文,數據包比較集中在128~1023字節,其中64字節為環網 BPDU(bridge protocol data unit)數據包,此時若采用基準測試中建議的固定包長,甚至采用64~1518字節隨機包長來進行測試也無法模擬智能變電站中的實際情況[11],需要采樣數據流、分析數據流、構造數據流,模擬不同包長的數據流、不同格式的報文(如 GOOSE,SMV,MMS)、不同的設備(2~3層設備、4~7層設備),采用站內的網絡拓撲,并選擇變化的包間隔,模擬雪崩等網絡實際情況,選擇盡可能多的MAC地址,構造更趨實際的測試模型,搭建更加真實的智能站網絡環境,對整站網絡進行系統級的測試,保證網絡傳輸的穩定性和及時性。

在網絡系統級測試的過程中,還需要模擬網絡風暴、網絡攻擊等特殊情況,電力裝置及其所連接的網絡系統需要具有足夠的健壯性,能夠承受各種突發情況。例如在產生網絡風暴的情況下,交換機風暴抑制功能需要起作用,防止整個網絡系統產生網絡阻塞;網絡帶寬超負荷情況下,網絡系統應根據優先級配置保證高優先級數據流的服務質量;當網絡風暴或網絡攻擊確實到達裝置本身,此時以太網電力裝置應能夠抵御突發流量以及網絡異常攻擊,接收正常報文,終端設備的狀態和功能應保持正常。

3.3 變電站現場測試

當智能變電站在系統聯調時經過通信協議測試、網絡系統測試、信息安全測試、時間同步測試和數字動模測試的系統級測試后,現場聯調部分就相對簡單,可以極大地縮短現場建設周期。網絡系統的現場測試主要包括VLAN劃分測試、網絡實際負載測試、環網邏輯拓撲和最大網絡時延等方面。

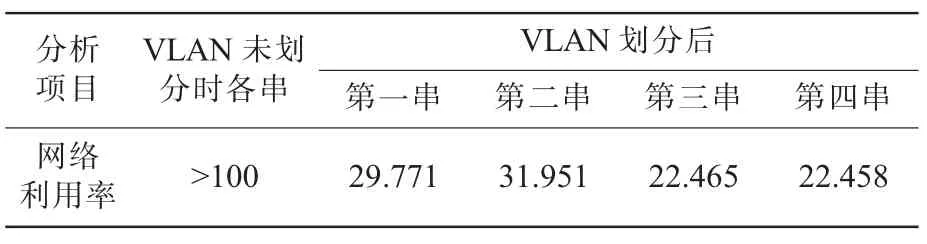

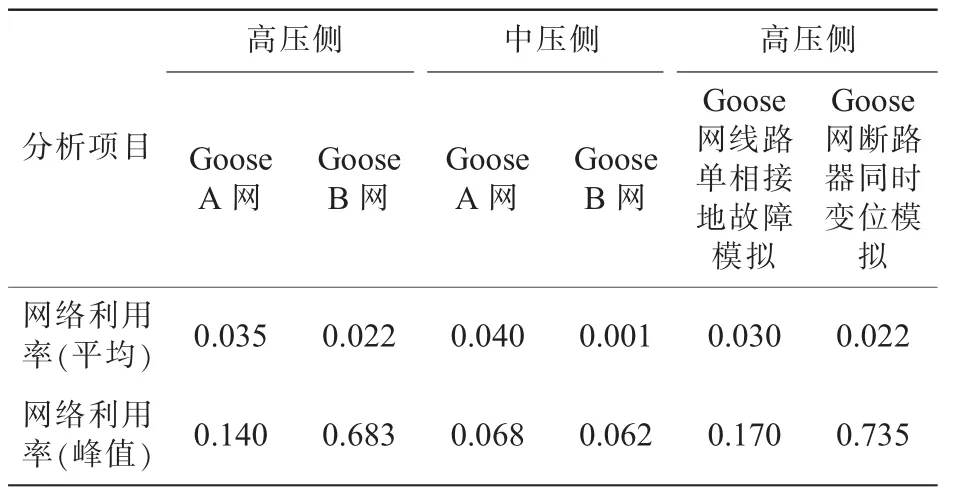

VLAN劃分測試主要驗證VLAN中數據的正確性。VLAN劃分的根本目的包括:劃分廣播域,減少廣播風暴或網絡攻擊的影響范圍;減輕核心交換機負載;從安全性出發點考慮,保持數據隱蔽性,避免關鍵信息泄露,提高整站網絡信息的安全性。在測試過程中經常遇到SV網絡流量超過網絡帶寬的情況,此時網絡中存在時延增大、數據幀丟失等情況,且必須通過劃分VLAN的方式來降低網絡利用率,滿足實際需求,某智能站VLAN劃分前后網絡利用率的對比如表3所示。劃分后各串內數據通信正常,串間數據隔離,性能滿足要求。然而,GOOSE網的網絡實際負載則相對較小,流量遠未達到極限值,具體流量分析如表4所示,此時劃分VLAN的作用則主要考慮安全性,保持數據的隱蔽性,防止數據間的干擾。

表3 某站VLAN劃分前后網絡利用率 %

表4 某站GOOSE網流量分析 %

4 結束語

智能變電站自動化系統所配套的智能一次設備和網絡化的以太網二次設備與目前正在運行的常規變電站二次設備在接口上有著本質的區別,不具備互相兼容性。因此,在智能變電站自動化系統走向工程應用時,特別是改造站,必然面對當前電網中正在運行的龐大的傳統“模擬”、“半模擬”式變電站現狀。加之有些技術的應用還在成熟之中,站控層網絡與過程層網絡是否相互聯通,高、中、低壓變電站的網絡拓撲分別適合什么樣的組網方式等一系列的問題需要在變電站智能化的過程中來解決,需要智能變電站的測試技術不斷地根據測試對象而改進。特別是近兩年,基于智能變電站的系統級測試在為整站安全穩定運行提供有力證據的同時,更重要的是為智能變電站的建設和技術改進做好數據收集和驗證工作。

[1]高 翔.數字化變電站應用技術[M].北京:中國電力出版社,2008.

[2]Q/GDW 383—2009,智能變電站技術導則[S].

[3]IEC 61850,Communication Networks and Systems in Substation[S].2003.

[4]Q/GDW 429—2010,智能變電站網絡交換機技術規范[S].

[5]Q/GDW393,110(66)kV智能變電站設計規范[S].2010.

[6]蘇 麟,孫純軍,褚 農.智能變電站過程層網絡構建方案研究[J].電力系統通信,2010,31(7):10-13.

[7]李益民,董張卓,王 玲.IEC 61850過程層的網絡通信傳輸與實現[J].電力系統保護與控制,2008,36(10):33-35.

[8]黃 燦,肖馳夫,方 毅,等.智能變電站中采樣值傳輸延時的處理[J].電網技術,2011,35(1):5-10.

[9]Q/GDW 394—2009,330~750kV智能變電站設計規范[S].

[10]Q/GDW 441—2010,智能變電站繼電保護技術規范[S].

[11]張小飛,但富中,馬 瑩.智能變電站的工業以太網交換機組網測試技術[J].電力系統通信,2010,31(7):1-4.

[12]IETF.Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices[S].RFC2544.1999.

[13]IETF.Benchmarking Methodology for LAN Switching Devices[S].RFC2889.2000.