“鱷魚”爭市

文/姜廣瑞

“鱷魚”爭市

文/姜廣瑞

在外資公司工作的王先生,決定趁換季打折之際給自己添置一套行頭,以提升自身形象。走進上海某大型購物中心,在品牌服裝區一家標有“鱷魚”圖形的服裝專賣店出來后不久,又在不遠處發現了另一家鱷魚服裝專賣店,仔細一看,兩條“鱷魚”長得差不多,魚頭朝向卻不同,一個向左,一個向右。王先生感到納悶,是印錯了還是根本不是同一個品牌?到底哪條才是那尾馳名“鱷魚”呢?

鱷魚故鄉探源

其實,魚頭向右的“鱷魚”商標屬于法國拉科斯特股份有限公司(LACOSTE),向左的則屬于新加坡鱷魚國際機構私人有限公司。

法國拉科斯特公司成立于20世紀30年代,該公司英文名“LACOSTE”是當今法國鱷魚集團總裁貝爾納·拉科斯特父親的名字。貝爾納的父親何內·拉科斯特,曾經是法國國家網球隊隊員,由于他長了一個長鼻子,而且打球時極具進攻性,朋友們就給他起了“鱷魚”的綽號。法國的“鱷魚”品牌亦即由此創立。

1980年拉科斯特公司在中國大陸注冊了“鱷魚”圖形商標,其產品亦于1984年正式進入中國。此后,該公司的鱷魚商標先后于1999年、2000年兩次被國家商標局列入《全國重點商標保護名錄》。2005年,吉林省長春市中級人民法院亦認定法國拉科斯特公司“鱷魚”圖形注冊商標為馳名商標。

新加坡鱷魚公司成立于1947年,其創始人是馬來西亞華人陳賢進博士。陳先生稱,他之所以使用“鱷魚”圖形作為商標,是緣于“對鱷魚曾經有過一個不可分割的印象——鱷魚生命力頑強,有時把它的內臟全部拿出來后還會跑”。于是創立了新加坡“鱷魚”品牌。

之后,新加坡鱷魚公司在中國大陸申請注冊了“CARTELO及鱷魚圖”商標,其產品亦于1994年正式進入中國市場。隨著經營規模的迅速擴大,1995年前后,新加坡鱷魚公司在上海、武漢、廣州、江西、新疆、山東、浙江、江蘇、云南、福建等地先后開設了85個專賣店或專柜,1996年又在遼寧、河北、江蘇、山東、安徽等地開設了89個專賣店或專柜,其知名度和影響力迅速提升,擁有了相對固定的消費群體。

2003年7月,法國拉科斯特公司先后在成都、西安、長沙等地發現新加坡鱷魚公司授權、上海紳士企業發展有限公司生產的T恤衫、襪子等產品在市場上銷售,該產品上使用的鱷魚圖形標識與法國拉科斯特公司在相同產品類別上已合法擁有的鱷魚圖形注冊商標相同或相近似,足以導致消費者的混淆,其行為構成對其商標專用權的侵犯。據此,法國拉科斯特公司向上海市第二中級人民法院(以下簡稱上海二中院)提起訴訟,請求判令新加坡鱷魚公司停止侵權、賠償損失。

《商標法》意義上的近似商標

其實,圍繞“鱷魚”商標的歸屬問題,法國拉科斯特公司和新加坡鱷魚公司自20世紀60年代起便糾紛不斷。雙方在新加坡本土、日本、韓國及中國香港地區均展開了曠日持久的商標大戰。

此次在大陸,上海二中院也審結了這起圍繞兩條“鱷魚”的商標侵權案件。

在審理過程中,法國“鱷魚”和新加坡“鱷魚”是不是構成《商標法》意義上的近似商標成為案件審理的焦點。因為根據《商標法》等相關法律的規定,在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標的行為為商標侵權行為,構成侵權的一方應當承擔停止侵權、賠償損失、賠禮道歉的民事責任。

如果法院認定,法國“鱷魚”和新加坡“鱷魚”構成《商標法》意義上的近似商標,那么新加坡鱷魚公司就構成商標侵權了。

那么,何謂《商標法》意義上的近似商標?

最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條規定,商標的近似是指:“被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較,其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色,或者其各要素組合后的整體結構相似,或者其立體形狀、顏色組合近似,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯系。”

該司法解釋將是否容易使相關公眾對商品的來源產生混淆作為判斷商標是否近似的重要因素納入司法實踐,彌補了《商標法》對該問題規定的缺位而導致的司法認定困難。

北京市高級人民法院《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中也有相應規定:“足以造成相關公眾的混淆、誤認是構成相關商標近似的必要條件”,“僅商標的文字、圖案近似,但不足以造成相關公眾混淆、誤認的,不構成商標近似,在商標近似的判斷中應當對是否足以造成相關公眾的混淆、誤認進行認定”。

這說明,能夠構成商標侵權的商標近似,是一種符合混淆要求的近似,僅商標的文字、圖案近似,但不足以造成相關公眾混淆、誤認的,不構成商標近似。因此,判斷法國“鱷魚”和新加坡“鱷魚”是否近似的關鍵在于兩條“鱷魚”是否會導致相關消費者產生混淆。

一市可容二“鱷”

法院認為,兩公司經過長時間持續使用各自的“鱷魚”商標,已擁有各自固定的消費群體,并不會導致相關消費者的混淆。

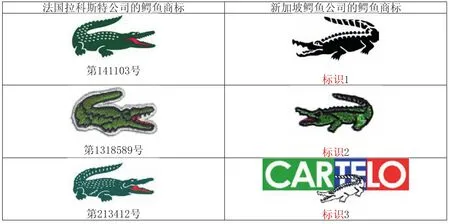

從雙方各自的商標來看,法國拉科斯特公司第141103號、第213412號注冊商標中的“鱷魚”圖形,體型較胖,嘴部張開呈現白色,背部及尾部布滿點狀鱗片,無鋸齒狀突起,背部無明顯白色線條;拉科斯特公司第1318589號注冊商標中的鱷魚形象,體型較圓潤,指定顏色為綠色,嘴巴大張呈現紅色,背部有一彎曲線條且無鋸齒狀突起,腿部較短,背部亦無明顯白色線條。

觀察新加坡鱷魚公司的標識1,其鱷魚背部無鱗片,具有較為明顯的鋸齒狀突起,鱷魚背部有一條明顯的白色線條,尾部也以白色線條劃段分割;標識2為綠色鱷魚形象,體型較瘦,嘴部張開露出紅色的舌頭,背部有鋸齒狀突起并有一條線延伸至尾部,腿部較長;標識3的主體部分為“CARTELO”白色文字,其中“CAR”三個字母的底色為綠色,“TE”兩個字母的底色為藍色,“LO”兩字母底色為紅色,在該文字的中部偏下有一小型黑色線條的鱷魚白描形象。

法院經審理認為,兩家公司的鱷魚商標雖然都是鱷魚圖形,總體視覺上具有一定近似性,但新加坡鱷魚公司標識1、標識2與拉科斯特三個注冊商標的頭尾部朝向、體型、鱗片、顏色、背部圖案等視覺要素上存在一定差別;新加坡鱷魚公司標識3與拉科斯特公司的注冊商標相比,兩者在主體部分、文字、構圖及顏色、整體結構上也存在較為明顯的區別。并且,通過產品實物的對照,新加坡鱷魚公司除使用單條鱷魚標識外,還在產品及其吊牌上使用了“CARTELO”、“CARTELO及圖”的標識。

因此,新加坡鱷魚公司標識的這種使用環境和狀態,足以使雙方的相關產品區別明顯,不致引起混淆。據此亦可看出,新加坡鱷魚公司在對“鱷魚”標識實際使用中有意進行了區分,不具有使消費者產生混淆的主觀故意。

此外,拉科斯特公司向中國申請鱷魚圖形商標及“鱷魚”品牌服裝規模化進入中國之前,新加坡“鱷魚”和法國“鱷魚”商標均已問世多年,相關公眾對兩商標的情況已較為熟悉,一般不會引起相關公眾混淆。

價格上同樣如此,新加坡鱷魚公司的產品價格與拉科斯特公司的產品價格差距較為明顯,兩者有各自不同的消費群體,且兩公司產品的銷售渠道均為專賣店或專柜,引起相關公眾混淆的可能性較低。

最后,從雙方標識的發展歷史來看,兩個“鱷魚”商標在亞洲部分國家和地區已經不至于產生市場混淆而可以共存。早在1973年,法國拉科斯特公司和新加坡鱷魚公司即在大阪高等法院的主持下達成和解,該和解協議確認:兩公司的相關“鱷魚”標識在相關國家和地區(如:日本、中國臺灣地區、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、文萊等)共存而不致混淆。兩個“鱷魚”商標在亞洲部分國家和地區已經長期形成共存和使用的國際市場格局,訴爭標識并不構成侵犯商標專用權意義上的混淆性近似。

據此,上海二中院依法判決:新加坡鱷魚公司的上述使用訴爭標識的行為不構成對拉科斯特公司的注冊商標專用權的侵犯。

(文中人名系化名)

編輯:成韻 chengyunpipi@126.com

法博士點評

本案中,新加坡鱷魚公司使用的被訴標識與法國拉科斯特公司注冊商標雖在構成要素上具有一定相似性,但二者通過對各自品牌的經營和宣傳,加上不同的價格區間定位,相關公眾已可根據頭尾朝向等因素對二者進行區分,不會造成混淆和誤認。同時,二者在亞洲多個國家和地區均獲注冊并長期共存,雙方也曾簽訂和解協議:對各自標識在同一市場共存不致導致市場的混淆表示認同。故二者不構成侵犯商標專用權意義上的近似商標。

侵犯商標專用權意義上的商標近似應是指混淆性近似,即使被控侵權商標在構成要素上與原告商標具有一定的近似性,但尚不足以造成市場混淆或誤認的,仍不應認定為近似商標。同時判斷商標是否近似還應綜合考慮被控侵權人使用該標識的主觀意圖、雙方標識使用的歷史及現狀等其他因素,綜合認定被控侵權商標是否構成侵權。