飲用水安全問題及凈水技術發展

李圭白

(哈爾濱工業大學,哈爾濱 150090)

1 城市飲用水凈化技術的發展歷程

我國的水環境污染比較嚴重。對城市飲用水安全性的影響,主要有生物安全性和化學安全性兩方面。近年水源水質污染突發事件頻發,對城市飲用水安全造成重大威脅。隨著水環境污染加劇,國內外飲用水衛生標準相應提高。2006年頒布的國標《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)已將水質指標由1986年的35項增加到106項。不斷惡化的水源水質與不斷提高的水質標準形成巨大矛盾,推動著飲用水凈化技術的發展。

社會需求是科學技術發展的強大動力。下面沿著歷史的足跡考察飲用水凈化技術的發展。

過去城市居民飲用水衛生安全性得不到保障,致使水介烈性傳染病(霍亂、痢疾、傷寒等)流行,這是人類面臨的第一個飲用水重大安全性問題,即生物安全性問題。

20世紀初,研發出了混凝—沉淀—過濾—氯消毒凈水工藝,使顆粒物得到去除,使致病細菌得到有效滅活,使傳染病流行得到控制,可稱為第一代工藝,又稱常規工藝。20世紀中葉,水介病毒性傳染病流行。研究發現降低水的濁度即可控制疾病流行,從而極大地提高了對濁度的重視和要求,推動了第一代工藝發展。鑒于第一代工藝對人類的貢獻,美國工程科學界將之從105項對20世紀作出重大貢獻的工程技術中評出,且排名第四。

20世紀70年代,飲用水中發現種類眾多對人體有毒害的微量有機污染物和氯化消毒副產物,這是又一個重大的安全性問題,即化學安全性問題。第一代工藝對水中天然有機物有一定去除作用,可一定程度減少氯化消毒副產物的生成,但對水中有毒害的微量有機物去除效果很差,所以有待于研發新的凈水技術。

研究發現臭氧氧化和活性炭吸附去除水中有毒害的微量有機污染物效果較好,即第一代工藝+臭氧—顆粒活性炭,使水中有毒害的微量有機污染物得到去除,使氯化消毒副產物得到有效控制,稱為深度處理或第二代工藝。在國外,第二代工藝已作為一種通用工藝推廣,在我國第二代工藝也得到逐步推廣。

20世紀末期,又出現了以“兩蟲”為代表的飲用水重大安全性問題——新的生物安全性問題。

“兩蟲”即賈第鞭毛蟲和隱孢子蟲,是致病原生動物,廣泛分布于自然界,可寄生于人體和動物體內。賈第鞭毛蟲包囊為卵圓形,長8~12 μm,寬7~10 μm;隱孢子蟲卵囊為球形,尺寸為4~6 μm。上述包囊或卵囊隨糞便排出,使水源水遭到污染。當水廠水處理發生故障時包囊或卵囊能穿透濾層,其抗氯性很強,氯難以將之殺死,且致病性又很強,世界各地都有其疾病爆發記錄。1993年美國密爾瓦基市發生隱孢子蟲病爆發,病例達40萬。

藻類問題包括藍、綠藻水華,使水生態系統遭到破壞;有的藻類能產生藻毒素,危害健康;有的能產生臭味。

有害水生物問題主要是劍水蚤、紅蟲大量繁殖。劍水蚤是能致病的麥地那拉線蟲的宿主。

還有水的生物穩定性問題。水廠合格出廠水在輸送和貯存過程中發生微生物繁殖現象,是不具有生物穩定性的水。“細菌總數”規定1 mL水中不超過100 CFU(菌落數)便認為是安全的,但只是相對安全。所以水中微生物越多,水的生物安全性便越低。隨著水中微生物增多,水的生物安全性下降。

第二代工藝的顆粒活性炭層中繁殖大量微生物,其出水微生物顯著增多,即第二代工藝提高了水的化學安全性,但水的生物安全性卻降低了。

第一代和第二代工藝難以根本解決新的生物安全性問題,有待于開發新一代凈水工藝。

水中致病生物的尺寸為病毒20 nm~數百nm,細菌數百nm~數μm,原生動物數μm~數十μm,藻類數μm~數百μm。

微濾膜孔徑為100~200 nm,不足以完全截留細菌和病毒。超濾膜孔徑為數nm,納濾膜為1 nm左右,能將水中微生物幾乎全部除去,是提高生物安全性最有效的方法。納濾膜價格貴,能耗高。超濾膜價格已降至可接受的水平,目前最適于城市水廠大規模應用。

采用超濾可以幾乎完全去除水中的微生物,極大地提高了水的生物安全性,必將引起飲用水凈化工藝的重大變革。

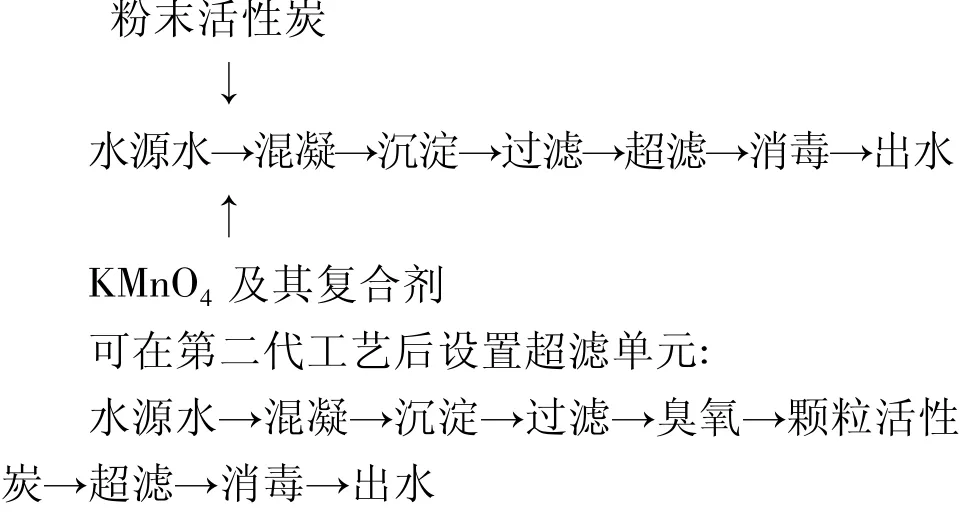

超濾在城市水廠中可取代第一代工藝:

水源水→超濾→消毒→出水

對濁度較高的水源水,超濾可設于第一代工藝之后:

水源水→混凝→沉淀→過濾→超濾→消毒→出水

對于微污染水源水,可投加粉末活性炭以及高錳酸鉀及其復合劑:

任何工程都要求技術上是可行的,經濟上是合理的。膜通量關系到工程的建設費,也關系到工程的運行費。膜通量越高,建設費越小,但運行費(電費、物理清洗費、化學清洗費等)便越高,反之亦然。在資金償還期內建設費和運行費之和最低的膜通量,就是最經濟的膜通量。

零污染通量,就是在此通量下長期運行,跨膜壓差不增大。超濾在零污染通量下工作,可不對膜進行化學清洗,使運行大為簡化,費用大為降低。

城市水廠的水處理量大,每天常達數萬至數十萬立方米,特別要求工藝過程的穩定性。應盡量降低膜通量,使超濾在接近零污染通量下工作,增加工藝的穩定性,即宜采用低水頭低通量的策略,這也特別有利于常規工藝改造。

山東東營南郊水廠超濾工程(10萬m3/d),在常規工藝后設超濾,采用30 L/(m2·h)通量,2009年12月5日投產,迄今已逾2年,只在初期進行過一次維護性化學清洗,至今再未進行化學清洗,膜通量已接近零污染通量。

生物安全性是飲用水安全保障的首要任務,近年來新發展起來的超濾已成為當前保障飲水生物安全性最有效的技術。

超濾能去除顆粒物和微生物,但對溶解性物質(無機物、中小分子有機物、氨氮等)去除效果較差,需增設膜前處理和膜后處理單元,構成組合工藝。為解決新的重大生物安全性問題,發展了第三代工藝——以超濾為核心技術的組合工藝:

原水→膜前處理單元→超濾處理單元→膜后處理單元→優質水

針對水中不同污染物,膜前可采用混凝、吸附、化學氧化、生物處理等不同處理方法。

超濾能將水中微生物幾乎全部去除,所以原則上對膜后出水不必再進行消毒,但為防止二次污染,尚需向水中投加少量消毒劑,從而使消毒副產物的生成量顯著減少。

2 水源突發污染及凈水技術對策

水源突發污染有天然與人為兩類。

水廠凈水工藝都按常年水質(三類以上)選定,且95%為常規工藝。水源突發污染時,污染物種類、濃度以及變化、持續時間等都超出水廠設計依據,現有的水廠凈水工藝難以應對,致使出水的污染物超標,甚至不得不停產,危害很大,已成為城市飲用水安全的重大課題。

在水源突發污染發生時,從凈水技術角度比較有效可行的方法是針對污染物投加多種藥劑。

建立和完善預警機制,與環保等部門聯手提供污染物種類等信息。現今已有多種在線檢測儀器,但仍有限,不可能將污染物一一檢出。應開發生物毒性檢測技術,如水生生物法、熒光細菌法等。

開發新的試驗技術與裝備。20世紀50年代的六聯燒杯攪拌試驗法,現今仍用于水司、學校、研究機構等的突發污染應急試驗中,費人、費時、費力,已顯過于陳舊,有待更新換代。

哈爾濱工業大學與有關單位聯合開發的全自動微型實驗臺,采用連續流模式,小水量(0.5 L/h)運行,可同時投加多至9種藥劑,計算機控制,1個箱體組裝2個系統,1人操作24 h可完成80~90組試驗,比舊法提高效率8~10倍。箱體總重200 kg,可車載至水源地或水源上游,特別適合突發污染應急試驗要求。

懸浮物與微生物的污染突發事件常由暴雨、洪水引發。當濁度較高時,增大混凝劑投放,或投加有機高分子陽離子絮凝劑;當濁度很高時,投加聚丙烯酰胺比較有效。受到微生物突發污染時,大劑量預氧化比較有效。但上述措施實際上并不都能取得成功。

將超濾設置于第一代或第二代工藝之后的第三代工藝,應對該污染突發事件最為有效。因為超濾出水濁度一般都在0.1 NTU(nephelometric turbidity unit,散射濁度單位)以下,且不受膜前濁度的影響。一旦膜前處理不成功,膜前水質惡化,超濾仍能保障出水濁度及微生物達標,所以是最可靠的應對突發污染(包括細菌戰)的技術。

我國湖、庫富營養化比較普遍,故藻類突發污染經常發生。在水源水體采用生物法(養殖濾食性魚類等)、物理法(深層曝氣法等)、化學法(投藥等)控藻。在水廠內對原水進行預氧化,或投加高錳酸鉀及其復合劑等。也可采用氣浮除藻,氣浮比沉淀有更好的除藻效果。但當水中藻濃度高時,上述措施并不都能取得成功,常致使相當數量的藻類進入出水中,使水質惡化。

將超濾設置于第一代或第二代工藝之后,應對藻類突發污染最為有效。超濾能將藻類完全去除,一旦膜前處理不成功,超濾也能保證出水不含藻類,是應對藻類突發污染最可靠的技術。

水源水的臭和味突發污染有多種來源,其中藻臭比較常見。粉末活性炭是除臭除味的有效方法。臭氧氧化除臭效果很好,但只能用于有臭氧發生設備的水廠。高錳酸鉀及其復合劑對部分臭味有很好的效果。粉末活性炭與高錳酸鉀及其復合劑聯用,兩者在除臭除味方面有互補性,即用粉末活性炭效果較差的臭味物質,常可被高錳酸鉀及其復合劑的氧化和吸附去除,反之亦然,所以可成為一種通用的除臭除味方法。顆粒活性炭除臭味,在活性炭投產前期效果很好,在后期成為生物炭時效果較差。

有毒有害有機物突發污染的原因主要是種類繁多的微量有毒有害有機物。粉末活性炭是去除微量有機污染物的有效方法。顆粒活性炭前期去除效果較好,后期效果較差,但仍有一定去除效果。臭氧氧化能去除大部分微量有機污染物,但只能用于有臭氧發生設置的水廠。高錳酸鉀及其復合劑對許多微量有機污染物有去除作用,其中包括氧化作用和氧化生成的MnO2膠體的吸附作用。高錳酸鉀及其復合劑與粉末活性炭或顆粒活性炭聯用,可達到臭氧與活性炭聯用的除微量有機污染物效果。

在珠江和淮河流域,常于暴雨季節發生支流泄洪,導致在江河中形成高濃度氨氮和有機物污染團,導致氨氮突發污染,氨氮濃度有的高達10 mg/L左右,現有工藝皆難以應對。常規工藝能去除水中不超過1 mg/L的氨氮。深度處理工藝,因受水中溶解氧濃度的限制,能去除不超過2~3 mg/L的氨氮。生物預處理技術,如接觸氧化池或曝氣生物濾池,因不斷曝氣向水中充氧,可去除水中不超過3~4 mg/L的氨氮。超濾膜—粉末活性炭生物反應器,因粉末活性炭表面積大,生物量巨大,試驗表明能去除高達10 mg/L左右的氨氮,是去除水中氨氮最有效的技術。

重金屬突發污染發生時,許多重金屬可用混凝法除去。向水中加堿,提高水的pH值,再配合混凝法,可去除許多重金屬。向水中投加煤質活性炭,對某些重金屬有吸附去除作用。高錳酸鹽復合劑技術可去除許多重金屬。2010年,某江水中發現鉈突發污染,迄今國內外尚無有效除鉈技術,哈爾濱工業大學團隊采用高錳酸鹽復合劑技術,配合混凝法,利用其氧化、吸附、共沉淀作用,成功將鉈降至水質標準以下,并在30余水廠推廣,供水水量300萬m3/d,是一項世界領先技術。

3 高錳酸鉀及其復合劑凈水技術的發展

高錳酸鉀及其復合劑凈水技術是哈爾濱工業大學自20世紀80年代開發的一項飲用水凈化技術。

20世紀中葉,高錳酸鉀在西方被用于地下水除鐵除錳及除臭除味。

20世紀80年代,哈爾濱工業大學首先將高錳酸鉀用于凈化微污染水源水,發現高錳酸鉀能去除被其氧化的有機污染物,又能去除其不能氧化的有機污染物,后者靠生成的MnO2的吸附作用而被去除。90年代,發現高錳酸鉀優異的助凝作用,高錳酸鉀能氧化去除膠體表面的有機物,同時生成的MnO2又能作為絮體核心,強化絮凝效果。20世紀末,發明了高錳酸鹽復合劑,其中輔劑可提高主劑高錳酸鉀的凈水效果。在多種情況下,高錳酸鉀及其復合劑的除臭除味都取得了成功,有時其效果還超過了粉末活性炭。研發出高錳酸鉀及其復合劑與氯、氯胺、臭氧等的協同殺菌消毒及除藻技術;研發出高錳酸鹽復合劑的除重金屬技術;研發出高錳酸鉀及其復合劑與粉末活性炭聯用除污染及除臭除味技術;研發出高錳酸鉀及其復合劑與顆粒活性炭聯用除污染技術,其效果與臭氧—活性炭相當。開發出臭氧催化氧化高級氧化技術。利用過渡金屬(Fe、Mn)的微界面引發臭氧生成自由基,氧化去除高穩定性有機物的技術,已在10多座水廠中應用。將高級氧化技術用于生產,迄今在國外未見報導。研究了高錳酸鉀及其復合劑的氧化副產物是否有毒害作用。高錳酸鉀自20世紀中葉起應用至今已超過60年。不論國外報導,還是在國內近30年小試、中試及生產應用過程中,都未發現生成對人體有毒害作用的氧化副產物,所以是迄今最安全的氧化劑,在國外被稱為綠色氧化劑。

鑒于高錳酸鉀作為氧化劑的安全性,已興起研究和應用高錳酸鉀的潮流,如用于去除水中內分泌干擾物等。高錳酸鉀及其復合劑凈水技術,預期會有廣闊的發展和應用前景,值得關注。