郭志鴻新疆風格鋼琴作品《新疆舞曲》的分析探討

□石敦崗

一、前言

在歷史長河里,我國的新疆到處青山綠草,陡峻的山峰里哺育著一代又一代的人,在這美麗的地方促成了天籟之樂,產生一部部美妙的交響。“樂器之王”不用說大家都知道是鋼琴,鋼琴是西歐國家的主要樂器之一,我們能將少數民族風情用西方樂器動聽地演奏出來,這說明我們偉大民族的音樂也逐步邁開了走向世界的步伐。在新疆的伊利地區主要是哈薩克族人民駐扎的地方,在這個充滿樂音的民族里,在寬闊的草原上除了四處奔騰的馬就是一首首動聽的歌。著名的郭志鴻教授就是依據哈薩克民族的風俗風格把《新疆舞曲》創作出來,此曲聞名中外,傳遍大江南北。

二、《新疆舞曲》源自于《加爾加爾》

《新疆舞曲》源自于哈薩克民歌《加爾加爾》,《加爾加爾》把哈薩克民族歌曲的熱情以及優美特色淋漓盡致地表現出來,它在音調的起始就利用了五度跳進,具有呼喚性,還把五度跳進當作整個曲子的核心。在哈薩克民族音樂里面,音樂旋律的級別進退和四五度的跳進出現很多,其旋律高低起伏急促,變化較大。故而演奏歌曲的速度及歡快程度是民族歌曲的特色所在。在《加爾加爾》中,全曲主要是四個樂句組成的單樂段框架,其中還增多了降四級音,組成了哈薩克民族音樂的特殊風俗習慣,整個曲子速度歡快,可以讓人感覺到跳躍的愉悅心情。

三、關于《新疆舞曲》的音樂學分析探討

1.《新疆舞曲》的旋律。

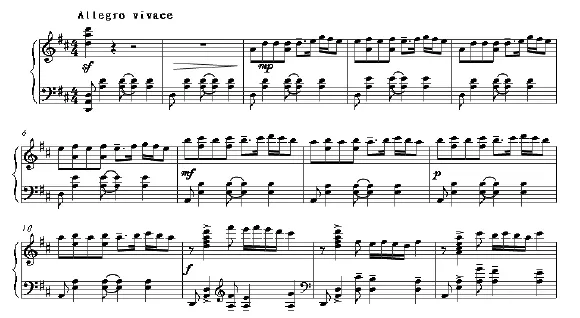

因為《新疆舞曲》是由哈薩克民族歌曲《加爾加爾》改編而來,它的主要內容都被改編修飾得多彩多姿。譜一里面陳述的為第一部分的第一旋律樂段部分,它的主題也在這里精彩呈現,《新疆舞曲》的編寫都是根據《加爾加爾》,其旋律多采納了反復的手法。該舞曲從開始就蘊含著活躍跳動的優美旋律,與此同時,也能把歡快的舞蹈繽紛的場面充分地體現出來。譜里面從11小節至18小節都是郭志鴻教授經典創作之處,主要表現在弱拍節奏的加重音里面的和弦,這也是新疆的民族歌曲特色的地方。見譜一:

其中,第一部分當中的第二樂段主要采取了離調模進的手法來作曲,從第19小節到至22小節,其表現功效是A大調的音品,而在23至26小節中則是的E大調的音品。曲子的變更交換曲調以及音區,就形成歡快旋律,波瀾起伏,使得曲子演奏的聲音會顯得愈發的活潑跳動。見譜二:

現在我們說說第一部分里面涉及的第三樂段在低音區的表現,因為左手重點表現以及和弦不停地活潑跳動在右手的音區,所以會讓全曲更好地把音響效果演奏出來。伴奏織體千變萬化進而使得主題都會一次次新鮮地再度體現。在譜三第46這小節直接與下一行緊密的連接,轉入曲子的中部。見譜三:

曲子中部里面第二樂段又出現了前面樂段的歡愉的情調,這種情調也是我國新疆的舞蹈特點的要素。樂段用較弱的力度開始,仿似輕輕從遠處飄來的舞步清脆聲,從遠到近顯得氛圍越來越起勁,曲調的旋律以及音響的效果都豐富體現出來。開始由bB大調切入,在第69小節就開始變為A大調。全樂段就是采取主和弦以及屬和弦相互更替。

在曲子中,再現部里第一樂段是回應了第一部分的第三樂段,又轉回D大調了,第二樂段的旋律和弦跟單音的互相交替,它的音區寬廣,直到下個樂段依然用八度交替連接,把整段曲子不斷推至高潮。第二樂段的每個小節都一氣呵成,強勁地結束了和弦音律,讓全曲子停留在交響熱烈的優美節奏。

2.《新疆舞曲》的調式與和聲。

《新疆舞曲》是在小動機調式慢慢轉變,在和聲上呈現清晰而又簡單,并且樂音的調子以及旋律更替而形成形象豐富的曲子。它的主題先是D大調,在第二樂段后,主題也摻入了A大調、E大調、還有G大調,整個曲子偶爾也會變回D大調等等。總之,全曲在音調上,變化多端,凸顯出的主題取得了美妙的音響效果。例如,在第1個小節出現的主和弦,它包含了五度和四度相互疊置,擁有了中式音樂五聲音調的特色。

3.《新疆舞曲》的節拍與節奏。

哈薩克民族歌曲都具有自由變化的優勢,使得整個曲子節拍節奏跌宕起伏,達到十分動人的效果,作者對《新疆舞曲》整首曲子的節拍和節奏都規整地呈現。其第一部分都是四四拍,節奏愉悅跳動,而它的第二個部分當中的第一個樂段不斷地采取五四拍和四四拍相互更換,使得演奏者演奏中得以體現優美的旋律,在第二個樂段的最后一小節有轉變到跳躍的四四拍。使得了整首曲子的節拍變化多端,旋律顯得抒情萬分。

4.《新疆舞曲》的速度與力度。

《新疆舞曲》整體速度先快再慢接著快,作者又在不同的部分做出了許多細微的改變。很顯然地可以看出,此曲第一個部分的速度基本上沒發生多大的起伏,但是它在力度的表現上具有十分鮮明的表現。兩個小節作為引子先讓左手方面表現舞蹈的節奏型音調,它的力度明顯增強,可它的主題從開始,在音調上就慢慢地減弱,使得曲子在兩個相同的樂段都表現出先強后弱的格局。《新疆舞曲》在第二個樂段就開始慢慢地用弱奏巧妙地把舞蹈者婀娜多姿的姿態活靈活現的勾勒出來,在第三個樂段,鮮明地顯示了左手出現在高音區上的和弦音。我們都知道,《新疆舞曲》在第二個部分的第一個樂段當中,連續的使用輕輕緩和的弱音演奏,只是稍微在第二個樂段上把速度慢慢地一點點的提高,使得力度一層一層的漸進。在第三個部分有改變使速度轉回到第一個樂段的速度,再接著就緩緩地改變更強度以及醞釀性的突然爆發,到了最后的部分急板就由弱奏開始一直增加到非常強直至收尾,達到萬籟之音的效果。

5.《新疆舞曲》的織體以及聲部的層次。

在《新疆舞曲》第一個部分的右手的旋律都是附點節奏的音律,其左手則是用半分解為切分音程轉變成帶有裝飾的活躍性的音程,接著變為節奏型而音程卻替換成和弦式伴奏,從整曲觀之,其左手先由低音區域再漸漸跨越到右手中高音區域,全曲音區的跨幅寬廣,使得音色不斷豐富地更替。該曲的第二部分首先是右手彈奏的長線條吟唱,而左手就是從低音區要么跨到高音區某一個簡單音,要么轉變為和弦輕音伴奏,優美迷人的意境便被淋漓盡致地呈現出來。《新疆舞曲》的第三個部分先是從右手的和弦以及與左手的單音兩者間進行相互交替,一直利用了八度六連音,逐漸轉入右手,不斷增加變奏的特色音調,演奏時左右手之間相互把密集音型呈現出來,直接把人的激動心情推向高潮。

四、總結

此文對郭志鴻教授依據哈薩克民歌改編的鋼琴作品《新疆舞曲》進行了比較全面的分析,探究了其出處和其音樂性。許多音樂家覺得,由中國傳統民族民歌改編而成的作品,假如單單選擇教科書描述的西方作品去進行探究,用傳統的筆法是達不到最佳效果的。我們唯有把作品的音樂學從不同角度綜合全面的分析,才可以把作品的內涵呈現出來,深刻地蘊含民族的風格特色,最后才有益于我國傳統民族風情的鋼琴大作的探究、演奏以及創作。

[1]姚巍偉.郭志鴻鋼琴音樂的民族化風格研究[J].西南大學碩士學位論文,2008:33-46.

[2]王育華.中國鋼琴作品中民族樂器音色的運用及演奏[J].音樂探索,2008:15-16.

[3]黃嘉清.飛舞的旋律——孫以強鋼琴曲《春舞》分析[J].鄖陽師范高等專科學校學報,2008,(3)55-59.

[4]張飛.黑白鍵上躍動的新疆風情——淺析丁善德兩首《新疆舞曲》[J].鋼琴藝術,2009(3):15-19.