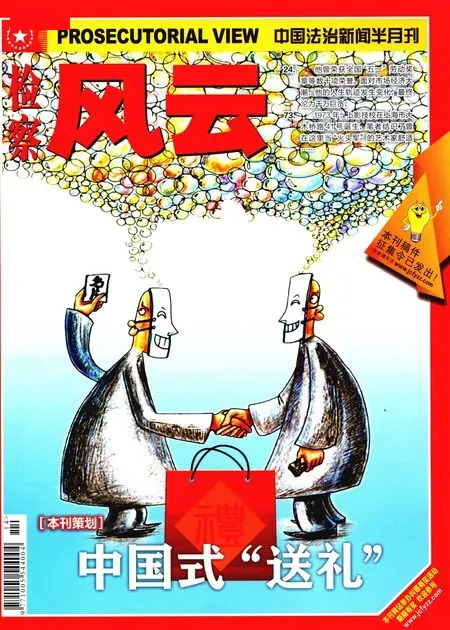

透析當(dāng)前禮品市場怪現(xiàn)象

文/譚順 山東理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院副教授

透析當(dāng)前禮品市場怪現(xiàn)象

文/譚順 山東理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院副教授

據(jù)資料顯示,某受賄者收受賄賂的贓物中有大量的貴重物品,其中有“15塊勞力士手表和一塊帝舵表,2臺筆記本電腦,2部袖珍攝像機(jī),30條金項(xiàng)鏈,32只金戒指,30余方各式硯臺。”收受如此之多的貴重物品,顯然不是看中了它們的使用價值,因?yàn)橄鄬τ谝粋€人的消費(fèi)需求講,一塊手表就足夠了,再多也沒有用,但就人們對價值或金錢的追求而言,似乎越多越好。而正是因?yàn)槎Y品明顯的價值特性催生了當(dāng)前禮品市場之種種怪現(xiàn)象。

重價值,輕使用

人們在選購禮品時,首先選擇合適的價位,一般情況下較少選擇低價位的禮品,至于禮品的使用價值,人們并不太在意。按照商品經(jīng)濟(jì)理論,使用價值是商品價值存在的前提和基礎(chǔ),正常情況下,人們購買商品首要關(guān)注的應(yīng)當(dāng)是它是否“有用”。但是,禮品的使用價值卻被人們有意或無意地忽視,人們更多關(guān)心的是禮品能有效地代表多大的價值量,因?yàn)橹挥凶銐虼髢r值量的禮品才會滿足送禮者的需要,也才會滿足收禮者的需要,至于禮品具有何種使用價值,是用來吃的,用來穿的,還是用來玩的,似乎無關(guān)緊要。

目前,我國經(jīng)濟(jì)整體上供大于求,許多商家屢屢采用“降價促銷”策略,甚至不惜以一輪又一輪的“價格戰(zhàn)”來擠占市場。但是禮品市場卻反其道而行,價格逐年攀高,銷路卻日益旺盛。這一現(xiàn)象與禮品背離其使用價值有關(guān)。人們對禮品的態(tài)度是“重價值、輕使用”,禮品價值越高,就越有用,反映到市場上,價格較高的禮品就容易受到顧客的青睞。所以,一些精明的商家抓住人的這種心理,通過“提價促銷”的辦法屢獲成功。長此以往,禮品價格普遍居高不下就成為一個獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,造成禮品市場的畸形繁榮與發(fā)展。

蟲草價格的飆升就是最典型的例子。近些年來,蟲草被當(dāng)做一種高檔保健品,成為越來越多的消費(fèi)者送禮時的選擇,蟲草的市場需求量不斷擴(kuò)大,其價格也逐年提高。目前,在北京、上海、廣州等地,零售蟲草的價格以克為單位,品質(zhì)好的,可以賣到每克700元以上。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)已經(jīng)證明,賣的比黃金還貴的蟲草,其藥用價值與普通菌類無太大差別,顯然,蟲草作為“貴重禮品”的屬性在推高價格方面起到了關(guān)鍵性作用,再加上其產(chǎn)量較少,在無形中給了商家以炒作和宣傳的空間,加劇了價格上漲的趨勢。

重交易,輕情感

在正常的送禮行為中,禮品只是一種情感傳遞的媒介和符號,送禮作為社會生活中必要的情感交流方式,絕不是一種市場交換行為。但是,現(xiàn)在很多情況下,情感已讓位于交易,送禮“異化”為一種利益交換的手段。送禮者的目的在于獲得某種利益上的回報。為了達(dá)成利益訴求,送禮者甚至不惜投入重金,正因如此,越來越多的貴重商品逐漸成為禮品市場的主角,如金銀首飾、鉆石珠寶、古玩玉器、名人字畫等。

研究顯示,中國獨(dú)有的送禮文化,對于近些年來中國奢侈品市場的爆發(fā)式增長起到了非常重要的助推作用。由對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)奢侈品研究中心、國際奢侈品協(xié)會等聯(lián)合發(fā)布的《2011中國奢侈品報告》指出,截止2011年12月底,中國奢侈品市場占據(jù)全球份額的28%,已經(jīng)成為全球占有率最大的奢侈品消費(fèi)國家,而目前中國奢侈品消費(fèi)的趨勢之一,是消費(fèi)用途已經(jīng)由自用轉(zhuǎn)為商務(wù)饋贈和投資收藏。

以茅臺酒為例,在10年的時間里,茅臺酒的價格翻了10倍,每瓶價格已經(jīng)突破2000元,在這種情況下,茅臺酒已經(jīng)不再是一瓶普通的白酒,而是“異化”為高端禮品或收藏品。

在奢侈品消費(fèi)“禮品化”的背后,是不容忽視的奢侈品腐敗問題,早在2009年,美國《紐約時報》就撰文揭露,在中國,送給官員的禮品幾乎占了整個奢侈品銷售的一半。“買的不用,用的不買”,這是一個非常值得反思和亟須引起重視的問題。

重包裝,輕質(zhì)量

現(xiàn)在的禮品包裝有一個共同的特點(diǎn):精美、奢華,甚至某些禮品外包裝的成本遠(yuǎn)超過禮品本身。為什么會這樣呢?原因在于:不管對送禮者還是收禮者,禮品只是一種價值載體,其自然使用價值并不重要;對于商家,在不提高禮品質(zhì)量的情況下,通過對禮品的包裝,就可達(dá)到提高售價、增加利潤的目的。

近年來,媒體上對于過度包裝帶來的浪費(fèi)和污染問題有很多討論,但這一現(xiàn)象并未得到明顯改觀。其根本原因,在于我國的禮品文化及法規(guī)缺失給了過度包裝生存發(fā)展的環(huán)境土壤。

解決過度包裝的問題,除了需要轉(zhuǎn)變消費(fèi)理念,還應(yīng)依靠法律法規(guī)的保障。為了遏制過度包裝,很多國家都制定了相關(guān)的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn),如德國早在1996年就制定了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》,以經(jīng)濟(jì)手段遏制過度包裝。日本的《包裝新指引》也明確規(guī)定:包裝空位不得超過包裝體積的20%;包裝成本不得超過產(chǎn)品銷售價的15%;包裝應(yīng)正確顯示產(chǎn)品的價值。美國、加拿大、法國、韓國等也都有類似的包裝法規(guī)。

反觀中國,包裝方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)還非常不健全,缺少可操作性強(qiáng)的量化界定和處罰條款。這種情況下,生產(chǎn)商和經(jīng)銷商都不必為過度包裝帶來的問題負(fù)責(zé),而其生產(chǎn)成本也自有消費(fèi)者為之埋單,過度包裝自然沒有“后顧之憂”。

重流通,輕消費(fèi)

消費(fèi)者通過對商品的使用或消費(fèi),需要得到滿足,商品的使用價值得到最終實(shí)現(xiàn)。禮品的贈送過程結(jié)束,收禮者占有了禮品,但不意味著禮品的使用價值就一定會得到實(shí)現(xiàn)。收禮者不一定自己使用或消費(fèi)禮品,他可以把禮品當(dāng)作商品賣掉,獲得禮品的價值,禮品重回流通領(lǐng)域,這也就是近些年來“禮品回收”行業(yè)風(fēng)生水起的原因所在;他也可以將禮品轉(zhuǎn)送他人,禮品仍然以禮品的身份存在,仍然滯留在禮品運(yùn)動過程中,沒有獲得進(jìn)入消費(fèi)環(huán)節(jié)的機(jī)會;還有些禮品,因長期閑置或過期直接被扔掉了,造成了一定程度的資源浪費(fèi)。

在禮品買賣和贈送過程中,禮品經(jīng)過多次倒手的情況并不少見,這也造成了禮品市場上存在嚴(yán)重的信息不對稱現(xiàn)象,買者與賣者之間信息不對稱,收禮者與送禮者之間信息不對稱,導(dǎo)致禮品的使用價值狀況無法得到有效的信息反饋,禮品的質(zhì)量也就難以得到充分的監(jiān)督和保證,所以假冒偽劣商品更容易在禮品市場充塞、泛濫。

對于禮品對其使用價值的背離及其帶來的消極經(jīng)濟(jì)影響,應(yīng)當(dāng)有充分的認(rèn)識,并采取積極的措施,進(jìn)行有效引導(dǎo)和綜合控制,使其危害逐步降低,達(dá)到可以安全控制的限度。倡導(dǎo)購買或消費(fèi)禮節(jié)性禮品、實(shí)用性禮品,自覺抵制賄賂性禮品;構(gòu)建以“誠信”為核心的商業(yè)道德;規(guī)范禮品交易規(guī)則,整頓禮品市場秩序;加大反腐力度,構(gòu)建健康向上的政治文明和社會文明。破解禮品經(jīng)濟(jì)“亂象”,需要社會各方面力量在文化、制度、法律等各個層面共同努力。

編輯:鄭賓 393758162@qq.com