從“黃籃頭”到消費卡,我們走過了六十年 禮品文化的變遷映射了時代變遷

文/朱偉玨 同濟大學社會學教授

從“黃籃頭”到消費卡,我們走過了六十年 禮品文化的變遷映射了時代變遷

文/朱偉玨 同濟大學社會學教授

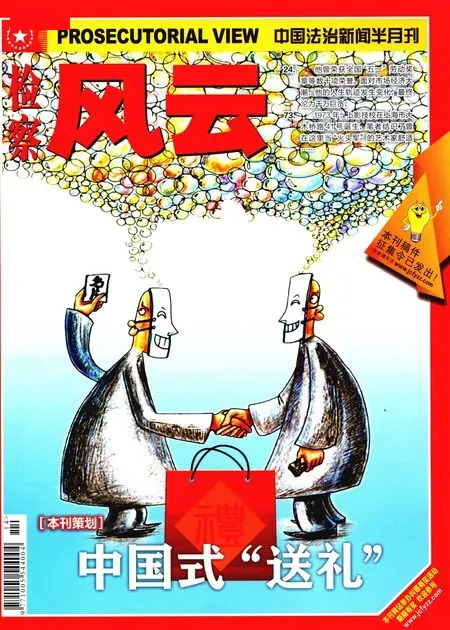

建國以來的60年,中國人送禮的形式有了哪些變化,“禮品”的內涵發生著怎樣的演變,人們對待送禮的態度又有著怎樣的不同。針對這些問題,三位來自不同學科、不同社會背景的嘉賓暢所欲言,有的從親身經歷出發,有的帶上了老一輩的回憶,還有的側重于敏銳的社會觀察,他們用各自獨特的視角,讓我們對“中國式送禮”有了更深的體悟和理解。

自古以來,中國就是一個崇尚禮儀的國家。在日常生活中,“禮”很多時候是通過禮尚往來彰顯的。時代不同“禮”的內容也不同。尤其是改革開放前后這幾十年里,“禮物”不論在種類還是數量價值上都發生了較大變化,很大程度上折射出各個時期不同的時代特征。

總體而言,改革開放前三十年的中國社會政治氣氛濃烈,而經濟發展則處于較低水平。那一時期,物質十分匱乏,老百姓收入普遍低下,加之國家大力提倡勤儉節約、反對物質享受,所以那時的禮物價格普遍較為便宜,主要以滿足溫飽、或改善生活為原則。禮物大多是日常生活用品如水果食品、布料衣物等生活必需品。

記得上世紀50年代,上海人走親訪友送禮,大都為“黃籃頭”。黃籃頭是一種竹條編制的籃子,一般用來裝梨和蘋果。這個時期水果屬于奢侈品,老百姓平時很少有機會享用。所以,那時送禮主要是為收禮者改善生活所用,充分體現了“禮輕情意重”的送禮觀念。

60年代,兩個重大的事件對老百姓的日常生活產生了很大影響,并改變了送禮習慣和觀念。其一是三年自然災害。那時物質匱乏,人們很少有條件送禮。即使送,也只送米面、雞蛋等食品類禮品。其二是“文革”。1966年“文革”開始后,禮尚往來也帶上了濃烈的革命色彩。加之此時國家并不提倡送禮之風,若逢年過節需要,也首選毛主席寶像、毛主席語錄或樣板戲劇照作為禮物。

70年代早中期,老百姓的物質生活雖然有所改善,但社會環境仍未發生實質性的變革,因此,雖然逢年過節人們又開始提著“黃籃頭”走親訪友,但禮物還是以紅寶書、革命題材的年畫等為主。而到后期,中國實行改革開放政策,物質生產水平也逐步提高,此時的禮品也開始送煙酒,那時上海常見的禮品是"七寶大曲"、"大前門"等。如果遇到結婚、生孩子等喜事,還會送被面、布料、毛線等較為貴重的禮物。

改革開放后,老百姓在滿足了溫飽后,開始追求生活享受。禮物也因此發生改變,逐漸從溫飽型走向了享受型。

上世紀80年代是我國改革開放后,中國社會環境發生變化的標志性十年。在這十年中,禮品開始豐富起來,有樂口福麥乳精、奶油蛋糕、大白兔奶糖、牛軋糖等等。傳統的“黃籃頭”雖然已經下崗,但水果依然是人們喜愛的禮品,人們用塑料袋裝上各類水果送禮。這一時期,國外的名酒名煙、雀巢咖啡、外國打火機也逐步加入了中國人的禮品中,成為昂貴禮品的代名詞。

90年代,禮品發生了量的變化。人們開始越來越多地將禮品裝箱、裝進花籃,從而能夠使禮品看起來更加精美。與此同時,“請客吃飯”更是成為了送禮的替代形式。餐飲業由于人們走出家門而興隆起來。另外,隨著物質生活水平提高,人們越來越開始關注自身的健康,保健品自然成為了禮品佳選,“腦白金”等成為送禮送健康的代名詞。

到了21世紀的第一個十年,整體社會的送禮環境更是發生了質的轉變。禮品消費呈現出多元化特征。新世紀后,禮物是否貴重,不僅要看價格,還要禮品的品位和收禮者的需要。為此,手機、數碼相機、手提電腦等數碼產品,字畫、古董、瓷器玉器等文化產品也成了禮品,更有以現金卡或消費卡形式呈現的禮品。同時,送禮節日的多樣化。不但是傳統的“土”節日,“洋”節日,如圣誕、情人節等也加入到送禮佳節中。送禮群體的年齡逐步下降,學生更是成為其中的生力軍,在一定程度上增加了學生本人和家長的經濟負擔。

禮品文化的變遷折射了中國社會的時代變遷。隨著經濟水平的發展,中國人的禮品,從無到有、從小數量到高質量再到環保意識的提升,都是我國人民生活水平提高的體現。但另一方面,禮品消費中也存在許多值得我們深思的現象。在此概括三點作為文章的結尾:

首先,典型的例子是請客送禮的價碼日益抬高。如今,婚禮的酒宴少則幾千元,多則上萬甚至幾萬元。而婚喪嫁娶送禮的金額也不斷上抬,成為老百姓一筆不小的負擔,有悖于中國文化中“禮輕情意重”的優良傳統。

其次,當前我國雖然已有了環保意識的萌芽,但是禮品的過度包裝現象仍然十分嚴重,如天價月餅的過度包裝已經達到了令人吃驚的地步。這些都必須引起我們的反思。

最后,也是最為需要警惕的,是假借送禮之名行腐敗之實的現象屢屢發生。近年來揭露出來的許多貪腐大案,其犯罪無不在請客送禮的名義下實施,對社會的健康發展造成了巨大危害,必須堅決予以禁止和杜絕。

助理編輯:姚培琪 justiceqiqi@gmail.com