慧眼俯瞰神舟變 四海寰球競風流——記清華大學地球系統科學研究中心盧麾副教授之遙感水文技術

本刊記者 蕭 宇

2009年非洲水循環-數據同化培訓Tunis考察

您知道人類迄今為止面臨的規模最大、范圍最廣、影響最為深遠的挑戰之一是什么嗎?您知道影響未來世界經濟和社會發展、重構全球政治和經濟格局的最重要因素之一是什么嗎?答案是全球氣候變化問題。

全球氣候變化已經對人類的生產生活,產生了前所未有的深遠影響,其中一個重要問題就是引起了愈來愈頻繁的極端氣候和極端水文事件。近十年來,中國頻繁發生該類事件,如連續幾年發生的西南特大干旱災害等。如何應對這些危難事件,做到防微杜漸?成為當今許多科學家絞盡腦汁向要解決的問題。

清華大學地球系統科學研究中心青年科學家盧麾副教授所研究的內容代表了時下全球氣候變化和水文環境研究最前沿、最先進的手段——衛星遙感觀測和計算機處理技術。

一雙“慧眼”照亮寰球路

眾所周知,干旱是我國主要自然災害之一。開展在氣候變化背景下干旱監測與模擬研究,是國家現實而迫切的重大需求,具有重大科學意義。據2006年《中國水旱災害公報》統計,過去50年我國干旱受災面積呈顯著增加趨勢,20世紀80年代以來的受災面積較之前增加33%,成災面積增加了90%。

過去很長一段時間以來,我國水文環境監測多采用地面監測手段,如氣象部門建立的土壤濕度監測站網,其采樣點有限,維護費用高,在一些偏遠地區甚至沒有觀測,數據收集時效性差。僅靠地面觀測點的資料很難對土壤水分及干旱進行大范圍、快速、連續的監測。

20世紀60年代,計算機處理技術的發展和遙感觀測的出現無疑為人類提供了以全面嶄新的方式觀察地球系統的機會。遙感技術是從遠距離感知目標反射或自身輻射的電磁波、可見光、紅外線,對目標進行探測和識別的技術。它就如同人類新增的一雙“慧眼”,騰空凌駕于高天之上,放眼寰球,神舟大地一覽無遺。在全球尺度上,以多種空間分辨率對地進行實時、持續地觀測。遙感具有站點觀測所不具備的空間優勢,也具有比模式模擬更強的客觀性。運用遙感技術,人們可以很輕松地看到地球系統主要組分的基本分布格局,驗證了許多理論推算和模擬結果,也發現了許多原來未知的現象。遙感技術也因其神奇功能在全世界范圍內刮起了一股持續的研究浪潮。

浪潮之上,激流涌進。盧麾就是在遙感技術前景一片看好的形勢下,開始步入這一神奇領域的。但盧麾“遙感之路”的開啟,可以說是偶然,也是必然。

盧麾,出生于彩云之南——云南普洱,彝族人。從小天資聰穎,勤奮好學,成績優異。1995年,他以出色成績考取清華大學水利水電工程系。水木清華,鐘靈蘊秀,恰同學少年風華正茂,在良好的學術氛圍和水利名師的指導下,盧麾迅速成長,在農田水利灌溉等方面累積了豐富的理論基礎知識和實踐能力,分別于2000年7月和2003年1月獲得清華大學水利水電工程系學士學位和水文水資源碩士學位。之后,盧麾在清華碩士導師胡和平教授的推薦下遠赴日本東京大學土木系攻讀博士學位,期間因導師工作變動需要,他被推向了重新研究方向的境地。當時有流域水文和遙感等方向可供盧麾選擇,前者是盧麾之前就有過接觸的研究方向,要做起來輕車熟路;后者是全新領域,在國際領域是研究熱點方向。通過多方征求意見和自己綜合考慮,盧麾毅然選擇了遙感這一對他來說全新的領域,師從于當時在國際享有盛名的遙感專家——Toshio Koike,在名師的悉心指導下,他逐漸走向了遙感和水文研究結合的道路。后來事實證明,這是一條順應全球變化科學研究的必要之路。“走上遙感研究之路,對我來說,有很多巧合的過程但同時也是個必然。隨著衛星遙感相關技術的發展,其作用日益凸顯,能將其用于水文研究,走結合之路,我相信如果能做好一定會有很好的成就感。”對于自己而今所從事的事業,盧麾躊躇滿志,充滿信心。

正因為相信,在確定方向后,盧麾一直堅定不移地向前走著:2006年9月獲得日本東京大學土木工程工學博士學位;2006-2010年,在東京大學歷任工學部土木工程系特任助手、特任助理教授和東京大學地球觀測統融合中心特任研究員;2007-2010年成為日本國際協力組織(JICA)“中日氣象災害合作研究中心項目”日方專家組成員。

在海外漂泊七年,盧麾不僅擴展了視野,還奠定了自己今后主要的科研方向,“羽翼”逐漸豐滿起來。雖如此,他心里總有一份對祖國的眷戀,對清華深厚的情感也一直埋藏在心底。2010年12月,當清華大學地球系統科學研究中心向他拋去“橄欖枝”的時候,他毫不猶豫地選擇了回國,回到了他曾經熟悉的水木清華,擔任該中心副教授,博士生導師。主要從事生態水文、遙感水文以及全球變化研究。

盡顯遙感技術魅力

清華大學地球系統科學研究中心是一個校級跨學科綜合交叉研究機構,擁有優越的研究工作平臺,包括生物地球化學實驗室和地球系統數值模擬教育部重點實驗室等。在遙感機理研究、數值模擬、實地觀測、生態水文和農田水利等方面積累了豐富的研究經驗。中心為剛回國的盧麾提供了一個能夠發揮所能的優良平臺,而盧麾的加盟,無疑為他所在的課題組注入了一股新鮮的血液,可以說是“錦上添花”,新的征程由此開啟。

早在清華大學學習期間,盧麾就開始從事水利信息化和灌溉決策支持系統的研發工作;到東京大學留學、工作期間,他參與了日本宇航機構的AMSR-E標準土壤水分算法的開發。通過田間觀測實驗與數值模擬,研究微波在干砂介質中輻射傳輸機理,驗證了體散射在干砂介質的輻射傳輸過程中的主導作用。并在此基礎上,建立了綜合考慮土層體散射及地表面散射的微波輻射傳輸模型。該模型應用于JAXA的AMSR-E土壤水反演算法,提高了反演算法在蒙古驗證區的土壤水反演精度,利用這一驗證資料,盧麾及所在團隊還實施了產品校驗和參數校正。回顧曾經走過的歷程,盧麾在水文生態及農田水利領域有近10年的研究經歷,在微波輻射傳輸理論、地表參數反演以及陸面數據同化系統等方面已有7年以上的研究經歷。

值得一提的是,盧麾長期從事數據同化研究,曾經發展了東京大學陸面同化系統(LDAS-UT),并已將其成功的應用到蒙古高原、青藏高原和非洲大陸等熱點研究區域。從衛星觀測的角度研究分析了氣候變化對地表水循環關鍵參數的影響,推進了氣候變化下的水文學研究。

JAXA AMSR-E地表土壤水反演算法田間驗證實驗

回國后,盧麾將主要的精力致力于氣候變化對水資源的影響機理研究上,主要涉及氣候變化對極端事件(洪澇與旱災)的影響機理和規律研究,以及衛星遙感對地觀測技術在全球變化及水文水資源研究中的應用等,先后主持及參與科研項目6項,包括作為項目主持人負責國家自然科學基金項目“華北平原高時空分辨率多源遙感土壤水分反演模型研究”,和清華大學自主科研項目“氣候變化下我國華北農業干旱監測與模擬研究”;作為專題負責人參與國家高技術研究發展計劃(863計劃)“面向服務的區域河流遙感監測關鍵技術”研究;作為學術骨干,先后參與了國家自然科學基金重點項目“流域水文過程對環境變化響應的模擬與預測”研究,和水利部公益性行業科研專項“氣候變化下塔河典型源流徑流預測研究”。其中,在863計劃專題“遙感驅動的瀾滄江-湄公河流域水文模型系統開發”的研究中,盧麾利用其在遙感方面的技術優勢,幫助解決了瀾滄江-湄公河流域有關于水環境變化的紛爭。

遙感技術的魅力在體現在哪里?對普通大眾來說,或許它只是一個模糊的、被“神化”了的“魔鏡”,而對盧麾等從事遙感觀測的科學家來說,遙感的神奇功能滲透在地球的每一個角落里,“江河流淌著數據,大地蘊藏著信息”,亟待他們去尋找,挖掘。

華北水文運籌帷幄

在這浩大的世界里,人類肉眼所能直接觸及的范圍顯得很渺小。遙感技術的出現,為人類“足不出戶,盡覽天下百態”提供了可能,而遙感技術,也常常被用于觀測區域范圍內的地理活動。盧麾近年來利用遙感技術針對華北平原氣候因素引起水文環境變化所做的努力工作引人關注,成為近期其主要的科研項目之一。

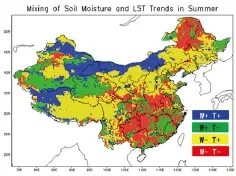

正如文首提到的,干旱問題一直是困擾我國的主要的自然災害之一。近些年來,北方主要農業區的干旱范圍有明顯擴大的趨勢,尤以華北地區干旱程度和范圍不斷增加趨勢最為顯著。而空間遙感觀測,可以克服過去地面監測存在的諸多缺點,快速獲得大面積的土壤水分信息,具有大范圍、動態、經濟等優勢。因此,利用衛星遙感數據,提供及時、準確的田間土壤含水量及其變化趨勢,能為干旱的監測與評價提供寶貴資料,能為防災減災提供科學的理論支撐,對保障國家糧食安全和社會經濟穩定發展都具有重要意義。

2011年11月,盧麾作為主要負責人開展清華大學自主科研項目“氣候變化下我國華北農業干旱監測與模擬研究”,該項目以華北平原為研究區域,綜合應用包括被動微波遙感、紅外近紅外遙感、實地觀測資料等多源數據,通過研究衛星遙感機理,改進輻射傳播模型,開發基于多平臺多波段的衛星數據的土壤水反演算法,提高地表土壤水衛星監測的精度和時空分辨率,實現對農業干旱的實時監測;通過綜合衛星遙感資料、陸面過程模型、作物生長模型和實地觀測資料,開發陸面數據同化系統,提高包括土壤墑情在內的地表狀態關鍵參數的模擬精度和時空分辨率,實現華北農田旱情精確模擬;利用陸面數據同化系統和歷史氣象觀測資料,建立過去30年華北平原區域的地表狀態數據庫,分析氣候變化對研究區內干旱災害的影響。課題的研究結果可為抗旱減災提供直接的決策支持和科技支撐,可為氣候變化研究提供客觀的數據資料,具有重要的參考價值和實踐指導意義。

在此基礎上,2012年初,盧麾又成功申請了國家自然科學基金項目“華北平原高時空分辨率多源遙感土壤水分反演模型研究”,該項目以華北平原農田土壤水反演為研究對象,利用被動微波衛星觀測的快速、大范圍的特點以及MODIS資料高空間分辨率的特點,緊密結合旱情監測與評估所需的實時、準確、動態的要求,綜合應用輻射傳輸模型、作物生長模型、數值模擬方法、非線性統計方法、參數優化,以及實地觀測等多種模型方法進行研究,具有明顯的多學科交叉特點與地域特色。

基于微波遙感的本世紀初中國區域地表溫濕變化趨勢

兩個項目無論是從觀測平臺、數據基礎,還是從開發經驗和國際合作上,都具有獲得預期研究目標的充分基礎:合作伙伴清華大學水利系水文水資源所楊大文教授自2004年起在位山灌區建立了農田水分與能量耦合循環觀測系統,到現在已積累了5年多關于水文、氣象和農業珍貴資料。而盧麾在輻射模型和算法開發上,具有豐富的經驗。除此之外,憑借多年在海外累積的人脈,和日本宇航機構、東京大學有著長期的合作關系,從日本宇航機構可以較快的獲得AMSR-E L1B級的亮溫觀測數據,以及A M S R-E標準土壤水產品。他還與美國農業部(USDA)和蒙大拿大學(University of Montana)保持有良好的合作關系。這些良好的國際合作關系,是研究達到國際領先水平的重要保證。目前,兩個項目進展順利。

科研之外,盧麾還承擔著園丁育人的角色,雖然時間很有限,但他一直堅持每周都抽出時間來與學生討論。“我希望自己多年所學所感能夠對我的學生有所提點和幫助,如我希望他們能除了算法理論之外,多做一些與應用結合的研究,在我看來而今很多數學、物理理論已經遠遠超出我們的實際應用范圍,我們所要做的是能夠為這些理論尋找到通向實用的‘連接橋梁’,拉近彼此的距離。很多理論成果唯有搬下高閣,給普通老百姓帶去實惠,才能真正體現其價值。遙感技術用于水文研究,幫助老百姓應對干旱問題,就是一個重要體現。”

“悠悠清華園,濃濃水木情”,雖然畢業多年,但何其幸運,盧麾與清華的情緣能夠繼續延續下去,所以他的身上始終洋溢著清華特有的印記:善于學習,精力充沛,堅持鍛煉身體……“為祖國健康工作五十年”是清華特有的口號,也是盧麾奮斗的目標。