基于物質流分析的區域循環經濟發展動態研究——以山東省為例

耿殿明,劉佳翔

(山東工商學院 工商管理學院,山東 煙臺 264005)

一、引 言

我國人口眾多,區域間人口分布更是嚴重不均。東南沿海省份經濟相對發達,人口密度也相對較大,這就造成了區域間的資源相對不足。發達地區的資源壓力大,資源稟賦較差,生態環境承載能力也較弱。經濟的迅速增長帶來的需求增加與能源、礦產資源、水資源和土地資源不足之間的矛盾越來越尖銳,資源短缺已經成為制約區域經濟發展的“瓶頸”,資源環境約束也日趨嚴峻。由此,我國政府在提出全面協調可持續的科學發展觀的戰略下,進一步提出了建設生態文明,發展循環經濟的要求。發展循環經濟是建設資源節約型、環境友好型社會和實現可持續發展的重要途徑,其本質是改造或調控現有的線性物質流動模式,提高資源和能源的循環利用效率,形成高效率的物質循環發展模式。為了更好地促進循環經濟的發展,需要對區域循環經濟發展進行必要的評價和分析。

物質流分析(Material Flow Analysis,MFA),是指在一定時空范圍內關于特定系統的物質流動與儲存的系統性分析與評價。它將物質流動的源、路徑、中間過程及最終去向聯系在一起。物質流分析從實物的質量出發,通過追蹤人類對自然資源和物質的開發、利用及遺棄過程,研究可持續發展問題,即通過對自然資源和物質開采、生產、轉移、分配、消耗、循環、廢棄等過程的分析,揭示物質在特定區域內的流動特征和轉化效率,找出環境壓力的直接來源,提出減少環境壓力的解決方案,為區域循環經濟發展的評價和分析提供了一種新穎而簡潔的思維方式與研究手段[1-2]。

二、區域循環經濟物質流分析框架

物質流分析的基本觀點是:人類活動對環境的影響很大程度上取決于進入經濟系統的物質數量與質量,以及在物質開發利用過程中所產生并最終排入環境的廢棄物質的數量和質量。前者對環境產生擾動,并可能引起資源的耗竭和生態環境的退化;后者則容易造成環境的污染和破壞。

按照物質流分析的基本觀點,構建區域循環經濟物質流分析框架時應突出體現以下幾方面:(1)區域生態經濟系統對自身資源及外部資源的依賴程度。區域生態經濟系統的物質需求量包括區域內物質輸入和區域外物質調入兩部分,以區域內物質輸入為主的生態經濟系統穩定性更強;(2)區域生態經濟系統內的廢棄物循環。提高區域生態經濟系統內廢棄物回收綜合利用率是提高區域循環經濟發展能力的重要途徑;(3)區域生態經濟系統物質輸出端的污染物排放。污染物排放直接導致了區域生態環境的惡化。為此,區域循環經濟物質流分析總體框架如圖1所示。

圖1 區域循環經濟物質流分析總體框架

本研究參照國際通用劃分方法及相關研究成果[3-5],將進入經濟系統的物質分別從輸入端和輸出端均劃分為4類,其中輸入端物質包括區域內物質輸入、區域外調入、水和空氣;輸出端物質包括區域內物質輸出、區域內物質調出、廢水和空氣,詳細分類見表1。

三、輸入與輸出分析

本研究中的原始數據取自相關統計年鑒、統計公報及相關權威機構公布的研究報告。對少量缺失數據,采用數學差插值法予以填補。對于分析所需的其它數據,本文依據“歐盟方法指南”與國內外相關研究成果[3-9],通過換算和整理得出。

1996—2010年山東省生態經濟系統物質輸入與輸出的相關數據列于表2和表3。從表中數據可以看出,水的輸入和輸出分別占據了物質輸入與輸出的絕大部分,比區域內物質輸入與區域內物質輸出大了兩個數量級。考慮到水對其它物質輸入與輸出分析的影響,將其剝離出做了單獨分析。下文分析中區域內直接物質輸入是由區域內物質輸入量、氧氣輸入量、二氧化碳吸收量和區域外物質調入組成;區域內直接物質輸出是由區域內物質輸出量、二氧化碳排放量、光合作用氧氣排放量和區域內物質調出組成。

表1 區域“環境—經濟”系統物質流分析詳解

表2 山東省生態經濟系統物質輸入數值

表3 山東省生態經濟系統物質輸出數值 單位:萬噸

續表3

(一)區域內物質輸入與輸出分析

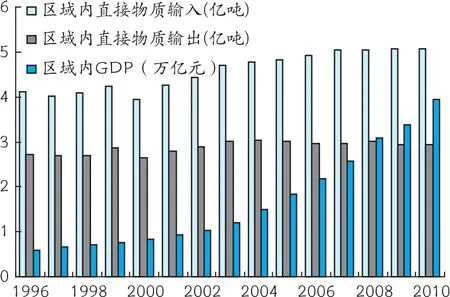

由圖2可以看出,在不考慮水的情況下,1996—2010年間,山東省生態經濟系統的直接物質輸入與輸出的歷年變化呈現出幾個明顯的發展階段。1996—1999年間為平穩增長階段,區域內直接物質輸入與輸出有升有降,但波動幅度較小。結合這一期間的GDP變化可以看出,整個生態經濟系統各方面均表現為平穩增長;2000—2005年間為快速增長階段,區域內物質輸入由2000年的39539.29萬噸增長至2005年的48296.18萬噸,平均年遞增率為4.08%,區域內物質輸出由2000年的26422.2萬噸增長至2005年的30092.1萬噸,平均年遞增率為2.64%,與此同時,山東省的GDP增長突飛猛進,從2000年的8337.47億元增加到2005年的18366.87億元,翻了一番,平均年遞增率達到了17.11%,大大高于區域內物質輸入與物質輸出的年遞增率;2006—2010年間為良性發展階段,由于國家大力提倡發展循環經濟,山東省十一五規劃把發展循環經濟,建設資源節約型和環境友好型社會列為基本方略。這一期間的直接物質輸入依然保持增長,但增長較為緩慢,平均年遞增率僅為0.74%。由于增強了對資源的充分利用、循環利用和回收利用,同時又注重了對環境的保護,該期間的直接物質輸出總體上不增反降,而這期間的GDP依然保持著飛速增長,平均年增長率高達15.83%。

圖2 區域內物質輸入與輸出

圖3 區域內水的輸入與輸出

(二)區域內水的輸入與輸出分析

由圖3中看出,1996—2010年間山東省年供水總量明顯分為兩個階段:1996—2002年間,供水總量一直維持在250億噸左右;2003—2010年間,2003年供水總量由2002年的252.39億噸銳減到219.34億噸,之后的年供水總量一直維持在220億噸左右。

在水的輸出端,圖3顯示,1996—2010年間,山東省無論是工業廢水排放量還是生活廢水排放量總體都表現為上升趨勢。工業廢水排放量由1996年的9.9億噸升至2010年的18.84億噸,增長了90.3%。由于個別年份工業產值存在一定波動,相應的工業廢水排放量也會隨之浮動,例如1999年和2002年的工業廢水排放量都相比前一年有所下降。生活廢水排放量由1996年的11.48億噸上升到2010年的22.3億噸,增長了94.25%,呈逐年遞增趨勢。工業廢水和生活廢水的排放量隨著經濟發展、人口增加以及生活水平的提高也有相應的增加,但增長速度遠遠小于經濟的增長速度,與此同時供水總量卻在減少,這表明系統內加大了對水的回收利用、循環利用,提高了水的利用效率,也反映出山東省近些年在發展循環經濟方面所取得的成效。

(三)物質輸入與輸出強度和效率分析

用人均區域內物質輸入和人均區域內物質輸出表示物質強度,前者表示區域生態經濟系統內人們在生產、生活中對物質的人均需求量,反映了人類對資源環境的依賴程度。數值越大,對環境的依賴程度越高,相應就會對環境過度開發,造成生態破壞;數值越小,對環境的友好程度越高。后者表示區域生態經濟系統內人們在生產、生活中對環境形成的物質排放量的人均值,反應了人類對環境造成的壓力。數值越大,給環境造成的壓力越大,超過環境的自凈能力后就會對環境造成難以修復的破壞;數值越小,越利于人類的可持續發展。

由圖4可以看出,人均區域內物質輸入和輸出變化趨勢基本吻合,人均區域內物質輸入的變化要更加明顯一些,也可分為三個階段:1996—1999年間,人均區域內物質輸入與輸出均保持比較穩定的狀態。2000—2005年間,為人均區域內物質輸入與輸出快速增長階段,這五年處于山東省實施十五規劃階段,由于注重轉變經濟增長方式,加強經濟社會發展的薄弱環節,同時,基礎設施建設適度超前,十五期間山東省經濟快速發展中幾乎沒有“瓶徑”因素制約。經濟快速發展直接帶動了人均物質輸入與輸出的快速增長,但由于注重經濟增長方式的轉變,人均區域內物質輸出的增長幅度遠遠小于輸入的增長幅度,這又增加了整個生態經濟系統的存量,進一步促進了經濟的良性發展。2006—2010年間,為集約型增長階段,由于山東省將大力發展循環經濟編入十一五規劃,積極推動了產業循環式組合、企業循環式生產、資源循環式利用,構建社會各行業、產業間的生態網絡,形成企業、行業、社會三個層面的循環經濟體系。此階段內保持了在人均區域內物質輸入保持平穩增長的同時,人均區域內物質輸出緩慢減少的狀態,整個“環境-經濟”系統的凈存量依然保持快速增長,基本實現了經濟增長方式的實質性轉變。

物質效率是評價區域循環經濟發展的一個重要指標,它反映投入經濟系統的單位物質所能產生的產品或服務價值。本文選取單位區域內物質輸入或輸出所產生的GDP,作為區域內物質輸入效率和區域內物質輸出效率的兩個物質效率指標。

由圖5看出,山東省的物質效率呈逐年遞增的趨勢。總體分為兩個階段:1996—2002年間,為緩慢增長階段,區域內物質輸入效率與輸出效率分別由1996年的1432元/噸和2166元/噸升至2002年的2321元/噸和3562元/噸,7年中分別增長了62.08%和64.45%,年均遞增幅度分別為8.38%和8.64%。2003—2010年間,為快速增長階段,區域內物質輸入與輸出效率分別由2003年的2568元/噸和4013元/噸上升到2010年的7775元/噸和13381元/噸,7年中分別增長了202.76%和233.44%,年均遞增幅度分別為17.15%和18.77%。

圖4 人均區域內物質輸入與輸出變化趨勢

圖5 區域內物質輸入與輸出效率

四、結 論

本文通過物質流分析方法,以山東省為例,在區域尺度上分析了生態經濟系統的物質流通量及動態特征,揭示了物質流動態變化和區域社會經濟發展的耦合現象和規律,分析得知:

(1)在不考慮水的情況下,隨著經濟的高速發展,山東省對物質總的需求量也在不斷增加,物質需求量的增加相應也帶來了物質輸出的增長,但三者的增速不同,物質輸出的增長速度最慢,其次是物質輸入,增長最快的是GDP。尤其是自2005年以來,區域內直接物質輸入平均年遞增率僅為0.98%,區域內直接物質輸出更是出現了一定的減少,而這一期間山東省的GDP依然保持著飛速的增長,年均增長率高達16.5%。這說明山東省正在努力由以往的粗放型經濟增長方式向集約型經濟增長方式轉變,對此山東省大力發展循環經濟,加強了對產業政策、準入制度和發展戰略的研究和制定。通過產業結構的調整,即通過提高國民經濟中物耗能耗低的產業的比例,降低國民經濟中物耗能耗高的產業的比例來達到不斷降低單位GDP物耗的目的,同時,又注重環境保護,加大了對環境污染的防范與治理力度。

(2)1996—2010年間,山東省的供水總量總體變化趨勢相對比較特別,可以明顯的分為兩個階段:1996~2002年,供水總量維持在250億噸左右;2003~2010年,供水總量維持在220億噸左右。在水的輸出端,工業廢水排放量和生活廢水排放量總體都呈上升趨勢,生活廢水排放量要高于工業廢水排放量。尤其是近幾年來,工業廢水排放量的增速有所放緩而生活廢水的排放量卻有所增加。因此,控制生活污水的排放量是減少廢水排放總量的關鍵。同時,還應大力提倡節約用水。

(3)在物質輸入與輸出的強度和效率方面,人均區域內物質輸入和人均區域內物質輸出都經歷了三個階段:人均區域內物質輸入從1996年的4.7噸緩慢下降到2000年的4.39噸,又快速上升到2003的5.15噸,之后又平緩上升到2010年的5.29噸;人均區域內物質輸出從1996年的3.11噸降低到2000年的2.94噸,又快速上升到2003年的3.3噸,之后平穩降低至2010年的3.08噸。1996—2010年期間,從區域內物質輸入與輸出強度可以看出,區域內物質輸出的上升幅度遠遠小于區域內物質輸入,尤其是從2003年以后,區域內物質輸入與輸出出現了負相關現象。區域內物質輸出與輸入效率在15年里一直不斷提高,同樣也是在2003年以后,區域內物質輸入與輸出的效率更是有了快速的提高。這說明山東省近年來,在資源開采環節,努力提高了資源綜合開發和回收利用率;在資源消耗環節,大力提高了資源利用效率;在廢棄物產生環節,大力提高了廢棄物的再利用程度和資源化率。在整個物質輸入與輸出方面,很好的體現了循環經濟的3R原則。

[1]Paul H Brunner,Helmut Rechberger.Practical Handbook of Material Flow Analysis[M].Boca Raton London:Lewis Pub?lishers,2004:1-318.

[2]夏傳勇.經濟系統物質流分析研究述評[J].自然資源學報,2005,20(3):415-421.

[3]Eurostat.Economy-wide Material Flow Accounts and Derived Indicators:A Methodological Guide[M].Luxembourg Euro?pean Communities,2001:25-36.

[4]陳效逑,喬立佳.中國經濟—環境系統的物質流分析[J].自然資源學報,2000,15(1):17-23.

[5]陳效逑,趙婷婷,郭玉泉,等.中國經濟系統物質輸入與輸出分析[J].北京大學學報(自然科學版),2003,39(4):538-547.

[6]Schutz H,Bringenzu S.Economy-wide Material Flow Account?ing[M].Wuppertal:Wuppertal Institute,1998:1-31.

[7]黃和平,畢軍,李祥妹,等.區域環境經濟系統的物質輸入與輸出分析——以常州市武進區為例[J].生態學報,2006,26(8):2578-2586.

[8]張音波,陳新庚.廣東省環境經濟系統的物質流分析[J].環境科學學報,2008,28(5):1021-1031.

[9]方精云,劉國華,徐嵩齡.中國陸地生態系統的碳循環及其全球意義——現代生態學的熱點問題研究[M].北京:中國科學技術出版社,1996:240-250.

——山東省濟寧市老年大學之歌