論數字期刊產業鏈價值創造與收益分配

文/于春生

數字期刊是指具有傳統期刊的內容組織特征,并以數字技術進行編輯、加工、傳播、發行和使用的定期或不定期的連續出版物。其中包括傳統紙質期刊的網絡版,中國知網、萬方數據、龍源期刊等傳統整合型數字期刊和以名人電子雜志為代表的互動多媒體數字期刊等。當前我國數字期刊產業年收入約為7.49億元,與數字出版產業1051.79億元和傳統期刊146.0億元的總收入相比,仍顯得十分弱小。[1]鑒于“中國傳媒產業已經進入到超出‘單點式’經營、展開傳媒價值鏈建構的發展階段”[2],本文擬剖析數字期刊產業鏈中的價值創造過程和收益分配問題,以期為優化數字期刊產業鏈、促進產業整體發展提供策略建議。

一、產業鏈協作中的價值創造與傳遞

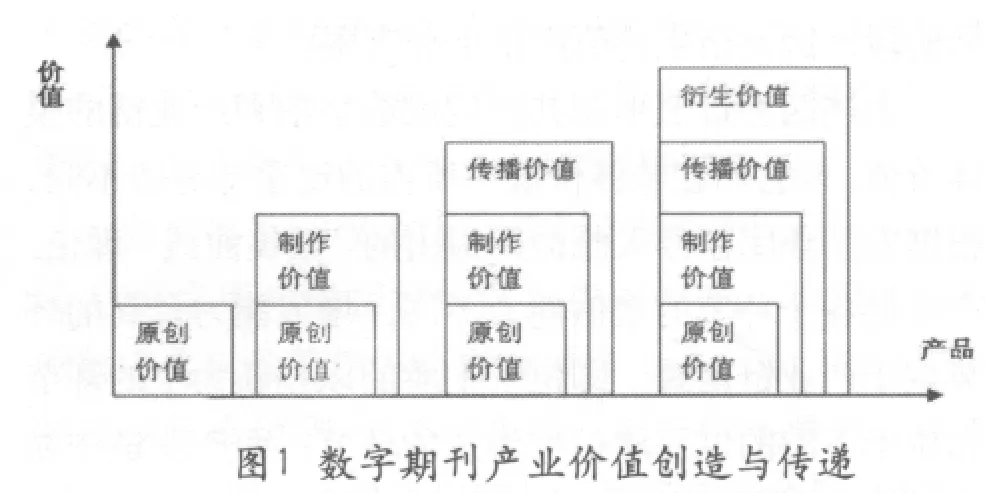

我國數字期刊產業經過多年發展,已經形成了以創作者、內容提供商、技術設備服務商、網絡出版運營商、用戶等環節為基本結構的產業鏈條。數字期刊產業鏈各環節圍繞產品生產與服務結成彼此依賴與支持的協作關系,維系著產業發展。各環節分別具有知識、技術、內容、資本、渠道、人力等方面資源優勢,“資源在價值活動間進行交換可以創造價值,在企業內部可以通過資源和價值活動的重新配置創造價值,在不同的企業間可以通過資源的交易獲取價值”[3]。上游環節向下游輸出產品和服務;下游環節從上游獲得資源支持,經過作業實現價值增值,并向下傳遞。在各環節的遞進中,價值有著不同的表現形態,總量依次疊加、逐步增長(見圖1)。

1.原創價值

位于最上游的作者是原創價值的主要締造者。作者將文章、圖片或音視頻作品等知識和智力合成勞動成果提交給內容提供商,以獲得社會層面的檢驗、認可和更廣泛的傳播。內容提供商對作品進行修改、完善,使之更符合媒介文化系統大規模傳輸的需要,形成期刊等媒介作品。這種編輯活動實際上是一種再創造,由內容提供商與作者共同創造的內容包含著智慧、信息、知識和創意,是整條產業鏈價值增值的源頭。

2.制作價值

技術設備服務商研發、推廣軟硬件設備,為內容提供商和下游的網絡出版運營商提供技術服務,或者以多媒體、3D、Flash等技術對具有市場潛力的內容進行數字化改造,或者進行數據庫集成平臺搭建、網絡分發系統設計,為原創內容的網絡傳播創造條件。在此過程中,技術設備服務商為數字期刊追加了制作價值。

3.傳播價值

以網絡出版運營商為主,相關環節企業將期刊內容集成整合為各種形態的數字化產品,并將之放置在網絡發行平臺上,以多種營銷手段向用戶推廣銷售。在這一傳播過程中,數字期刊產品的使用價值得到實現。網絡運營商在數字期刊傳播過程中發揮著重要的基礎渠道架設作用,不可或缺,因而也追加了部分傳播價值。

4.衍生價值

衍生價值是指在數字期刊內容銷售之外,依托產品開發出的其他多種類型的價值。跟一般媒介產品相似,數字期刊主要的衍生價值來自廣告。另外,可以集合優質內容出版圖書,開發動漫、影視等媒介產品;或者依托內容吸引來的受眾資源開展電子商務,提供市場咨詢等實用性信息服務等。衍生價值產生的基礎是優質內容,以及由此形成的媒介品牌影響力。參與衍生價值創造的主體可以多種多樣,當前主要以廣告運營商為主。由于整個數字產業尚處于內容經營的初始階段,因此衍生價值產出十分有限。

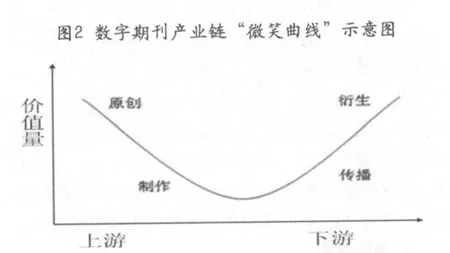

上述四種價值形態共同構成數字期刊產業鏈的整體價值,但它們在整體價值中所占的比重卻有所不同。根據宏基集團創辦人施振榮提出的“微笑曲線”理論,產業鏈各個環節的增值能力不同,增值能力最高的環節位于產業鏈兩端,即位于上游的以創新為主的環節和位于下游的以品牌衍生為主的環節,而產業鏈中端以組裝、制造為主的環節增值能力較小(見圖2)。

具體到數字期刊產業鏈內部的價值創造過程而言,則居于價值鏈兩端的原創價值、衍生價值的比重要超過中端的制作價值與傳播價值。換言之,作者、內容供應商等原創價值生產者和廣告運營商等衍生價值生產者對數字期刊產業的貢獻度,高于技術設備供應商等制作價值生產者和網絡出版運營商等傳播價值生產者。

二、各環節博弈中的收益分配失衡

數字期刊產業鏈各環節共同為用戶創造價值,用戶愿意為所獲得的價值提供一定的價格和關注時間作為回報,構成產業的整體收益,主要以利潤的形式進行表達。這些收益沿產業鏈由下游向上游回溯,參與價值創造的各環節獲得各自不同的收益分配。理論上,收益分配的比例主要由價值創造量大小決定,其次受該環節在市場環境中競爭力強弱影響,但現實情況與此相悖。網絡出版運營商在市場博弈中占據了產業鏈的主導地位,壓縮了內容供應商等其他環節的競價空間,導致收益分配失衡,從而影響整個產業的協作發展。

1.網絡出版運營商的主導地位

競爭是市場的基本法則,數字期刊產業鏈各環節之間不僅相互協作,而且彼此競爭。無論內容供應商、技術設備供應商、網絡出版運營商等經營性環節,還是不以營利為主要目的的作者和用戶,都不同程度地參與到競爭中來,以便為自己爭取更多利益或話語權。從產業宏觀層面上看,現實中內容供應商和網絡出版運營商之間的競爭最為激烈。

技術是推動期刊數字化轉型的直接動因。由于技術優勢,網絡出版運營商從一開始就扮演著產業鏈組建者的角色。“它們積極爭取各出版商及作者的紙質出版物的數字版權和制作代理權,將其制成數字出版物后放在自己的網站上,向讀者銷售,或直接在網上采集、編輯網絡出版物,并通過網絡出版銷售給讀者。”[4]網絡出版運營商向上聯接內容供應商,向下聯接用戶,搭建起內容數據庫等各種形式的運營平臺,集收集、整合、分析、加工、銷售等多項功能于一身,在產業鏈各環節中居于強勢地位。

這種強勢地位又因該環節中企業數量較少、產業集中度較高而進一步加強。由于信息知識資源在國家建設中的基礎性、戰略性地位,多年以來政府給予了不少優惠政策予以扶持,中國知網等數字期刊出版商迅速壯大。就傳統整合型數字期刊而言,自2007年以來,中國知網、萬方數據、重慶維普、龍源期刊等四家大型企業年銷售收入占同業比重就超過了99%。[5]互動多媒體數字期刊領域與此類似,喜閱網(Xplus)、佐羅網(Zcom)、廣州數聯(Poco)、悅讀網(Zubnet),以及新浪、搜狐、騰訊的數字期刊頻道等幾家網絡出版運營商壟斷了幾乎全部發行業務。高度集中的行業狀況,便于這些大型企業間結成利益同盟,共同對其他環節形成競爭優勢。

與網絡出版運營商相比,內容提供商的力量弱小而分散。傳統整合型數字期刊領域的內容提供商主要是傳統紙質期刊社。由于多年事業單位性質的局限,它們大多缺乏市場意識和商業敏感,受制于以往媒介制度中的條塊分割,至今仍然本小力微,在贏者通吃的網絡環境中難以與規模龐大的大型網絡出版運營商抗衡。為避免被孤立和邊緣化的危險,只能被動地將內容交付運營商使用,議價能力很弱。而大量散在的互動多媒體數字期刊的生存境況與此類似,它們多數無力獨立形成銷售規模,只能通過加入有限的幾家網絡出版運營平臺獲得生存機會,從而受制于人。

2.以版權為基礎的分配難以維系

版權又稱著作權,主要是指作者對其創作的文學、藝術和科學技術作品所享有的專有權利,包含若干特殊的人身權和財產權。其中財產權包括使用權和獲得報酬權,即包含由復制、表演、播放、展覽、發行、攝制電影、電視、錄像或者改編、翻譯、注釋、編輯、匯編等方式使用作品的權利,以及許可他人以上述方式使用作品,并由此獲得報酬的權利。紙質期刊社和網站、互動多媒體數字期刊所有者等內容供應商,在作者創作的基礎上進行選擇、編輯、加工,付出了一定的智力勞動,形成了具有獨創性的刊物,根據“獨創性原則”和“辛勤采集原則”,享有相應的版權。網絡出版運營商在自己的運營平臺上對匯集來的多種原創作品的部分或整體進行系統重組,付出了智力勞動,也享有相應的版權。版權是數字期刊產業鏈多個環節的重要資源和利潤來源,構成產業鏈條的重要聯結點。版權集中體現內容創造者的價值,應當成為產業鏈中各環節間利潤分配的重要依據,但在當前的市場環境中,由于版權交易、保護機制不完善,以及網絡出版運營商在競爭中的強勢地位等因素,原創作者、內容供應商、網絡出版運營商三類版權主體擁有的權利各不相同,版權難以維系合理的利潤分配。

以傳統整合型數字期刊為例,原創作者擁有自己作品的所有權利,可以進行版權轉讓和許可使用,仍保留人身權和財產權;期刊社擁有整體所有權和版式設計權,可以轉讓或許可使用,但對作者原作品只有使用權而無權轉讓,如要提供給網絡出版運營商使用,需要作者許可;網絡出版運營商要出版某一期刊上的作品,需要征得刊物及作者雙方同意,然后擁有完全的市場經營、獲得經濟收益的權利。現行《著作權法》從宏觀上對三方權利的界定和維護提供了合理依據,但具體實施中仍需更為完備的法律法規、配套條例以及執行效度予以配合。調查顯示,有65%的期刊人、70%的報人、58%的圖書出版人和72%的網絡從業者認為,法律制度不完善,是期刊數字化版權問題的主要成因。[6]迄今為止,適用于數字期刊領域最有針對性的法規主要是2002年8月起實施的《互聯網出版管理暫行規定》和2006年7月起實施的《信息網絡傳播權保護條例》。前者屬于臨時性法規,其中要求網絡出版運營商一定要先獲得作者授權才能上網傳播,實際執行效果很不樂觀;后者頒行已經6年,相對于發展迅速、新情況層出不窮的數字期刊產業而言,不能體現立法應有的先進性與現實性,而且其覆蓋面太廣,至今就“網絡傳播”“網絡發行”“數字出版”等基本概念仍爭議不休,不利于具體實施。

在獲得報酬權方面,較為明確的規定是1999年12月國家版權局授權中國版權保護中心制定的《制作數字化制品著作權使用費標準(試行)》,規定應按照單位標準付酬,“文字作品,以千字為單位,每千字3~30元。不足千字部分,按千字計算”;如果按版稅付酬,“無論何類作品,按數字化制品的定價×制作數量×版稅率的方式付酬,版稅率為5%~12%”。因其嚴重滯后,標準過低,已經難以作為有效指導和司法借鑒。在實際授權與版稅、版權使用費方面也存在現實困難。由于著作權集體管理組織建設遲緩,面對海量內容許可和散在的作者,網絡出版運營商無法一一應對,一般只面向傳統期刊社等內容供應商,而將主要的版權人——作者排除在權益協商框架之外。再加上缺乏一致的付酬標準和權威的發行數據認證,作者處于信息弱勢,議價能力弱、維權成本高,財產權難以保障。例如在作者與傳統期刊社的版權關系上,表面看來,雙方的利益分配受到合同約定和保障,很多期刊在聲明、稿件錄用協議中稱“本刊已加入某電子數據庫,……將期刊稿費和電子數據庫的使用費一并支付給作者”,但實際上多數作者并未真正得到這些稿酬。

多數內容提供商實際上獲得的收益也很有限。“過去10年中,我國很多期刊社都將自己的內容提供給了技術商,回頭來收益卻微乎其微”,以至于傳統出版界稱之為“血的教訓”,對數字出版領域的定價機制、分配比例質疑不斷。[7]在《中國數字化期刊行業資訊》雜志社與新浪傳媒等機構2010年進行的一項關于期刊數字化問題的專項調查中,面對紛繁復雜的產業問題,7.9%的受訪者表示關注“利益分配”,關注度位居第五位。[8]

3.收益分配失衡的危害

數字期刊產業鏈各環節收益分配失衡,損傷低收益環節的實際利益和積極性,進而影響協作關系的形成,滯礙產業整體發展。傳統期刊社等具有一定實力的內容供應商不愿意將自己最有價值的內容提供給網絡出版運營商,在無奈中進行合作的情況下,為彌補損失、獲得較多收益,往往進行多頭授權,將同樣的內容同時向多家運營商出售,致使幾家大型運營商的數據庫同質化嚴重,整體質量不高,用戶滿意度較低。一些刊物由于收益較低難以維持運轉,轉而向上游創作者環節謀取利益,降低稿費標準甚至違規收取版面費,這就進一步削弱了優質內容的生產能力,惡化了產業生態環境。

新聞出版總署副署長閻曉宏2007年指出:“在產業鏈上游,數字廠商對數字出版期待過高,傳統出版單位態度相對漠然;在產業鏈的中游,幾家大的數字媒體提供商的數據整理存在很大的相似性,開發浪費較大;在產業鏈的下游,電子圖書、數字期刊等的營銷過于依賴機構消費者,尚未完全形成市場化。”[9]這種產業狀況至今仍然存在,尚需改變。只有各環節經營主體在創造價值、競合協作的過程中合理分配利益,數字期刊產業才能獲得持續、良性發展。

三、各環節價值回歸與分配糾偏的若干策略

理想的利益分配模式,是以數字期刊產業鏈各環節價值創造量大小為基礎,在市場競爭力作用下適度調整、均衡分配。這需要政府、市場與社會共同發揮作用,采取適當策略、必要措施,給予作者、內容供應商等環節利益更多重視和維護,引導居于控制地位的網絡出版運營商環節重視協同效益,從而提升產業鏈整體利益。

1.完善版權法規

版權是數字期刊產業的核心資源,版權交易是產業鏈主要經營環節進行價值與利益交換的主要方式,應以版權法規維護各方權益公平、合理。期刊數字版權領域的法律問題主要集中于授權環節[10],現行《著作權法》與《信息網絡傳播權保護條例》尚待細化、完善。其一,期刊社作為原創作品的匯編者,法律保護其對整期刊物的鄰接權,但對可能存在的網絡出版運營商改變版式設計效果、分散使用部分內容的行為未作限定,對期刊社組稿、選擇并傳播這部分內容的勞動付出疏于保護。其二,由于作者身份信息確認等種種原因,期刊領域存在數量龐大的“不明版權作品”,網絡出版運營商往往僅獲得刊物授權就直接使用,或者單方面聲明“請作者主動聯系”就擅自使用,雖屬不得已而為之,卻也違背了“先授權后使用”的基本原則。對此相關法律未作明確規定,容易導致版權糾紛。其三,為了方便獲得大量作者允許作品網絡傳播的授權,不少期刊社采取單方面發布“著作權聲明”,聲稱“稿件一經本刊錄用,均視為作者同意將所投稿件上網”云云,類似聲明本質上只是一紙“協議”,作者未能真正參與協商且權利受到壓縮,顯然違背了自愿、公平的基本原則。對此,相關版權法規應予進一步明確、細化、完善,以維護良性的版權交易秩序。

2.尋求多種授權模式

在以法律保護版權擁有者利益的同時,也應積極探索多種模式,解決期刊數字化傳播中海量授權的難題。由于缺乏具有可操作性的授權模式,導致部分網絡出版運營商陷入兩難境地,或者尊重創作者權益而裹足不前,或者自行其是損害了創作者權益。當前值得推行的是“授權前移”措施,即網絡出版運營商難以與海量作品、散在作者逐一協商取得授權,遂將“授權”過程前移到期刊社,由其與作者平等協商,簽訂允許作品網絡出版的協議和具體付酬方式和比例。另外,網絡出版運營商也可通過行業協會、高校、研究機構等版權資源密集的機構,統一與作者協商版權事宜,也能在一定程度上簡化授權程序,節約成本。對作品數量較多或影響力較大的重點作者,網絡出版運營商也可直接與其協商網絡出版的許可權和合理分配比例。

未來應進一步建設好版權集體管理組織,并搭建起統一的第三方數字化版權交易平臺,負責與期刊社和作者一一簽署協議,定期將其成員的作品編號歸類,列出目錄,提供出版,并與之簽訂一攬子的使用許可合同,集體授權,統一收費,然后將使用費按一定的分配規則與標準返還給版權所有者。該機構正常運行的關鍵在于樹立起權威性和可信度,并以法律監督保證其公開、透明,切實發揮作用,成為聯系權利授受雙方的高效、便捷的橋梁和紐帶。上述舉措雖然都在一定程度上增加了網絡出版運營商的獲得版權的成本,但從長遠來看,有利于其避免違法風險、獲得優質內容以及產業整體發展。

3.提升內容創造主體的合理議價能力

數字出版的核心價值在于內容,龍源期刊網總裁湯潮也多次申明,“知識的創造者應該在整個知識產權產業鏈中成為主體和最大的受益者”。在市場環境中,要成為“主體和最大受益者”,必須提高合理議價能力。最根本的措施在于期刊等內容供應商壯大自身實力,發展成為受眾群龐大、渠道多樣化、刊種豐富、資金雄厚的期刊集團,有能力構筑自己的網絡傳播、經營平臺,不再受制于網絡出版運營商。在多數內容供應商還不具備上述能力的情況下,相同、相近領域的內容供應商結成刊社聯盟或利用行業協會集體的力量與網絡出版運營商進行協商,也能提高議價能力。另外,期刊社等內容供應商應提高自身的市場意識和版權交易素養,在市場分析、談判技巧、法律法規運用等方面能與網絡出版運營商展開平等對話,也有利于為自己爭取到更多利益。

就作者而言,由于其散在性,目前在數字期刊產業鏈條中整體上處于最弱勢地位,常常被網絡出版運營商忽略,由期刊社“代言”。要改變這種局面,首先應強化版權意識,在刊物初次發表時主動與刊社協商網絡出版事宜,當權益受到損害時要勇于運用法律武器進行維護。與此同時,也應注意運用自身所在的協會、團體組織的影響力,放大自己的聲音,增強市場博弈的力量。廣大作者應該意識到,自己的每一份堅持和努力,不僅僅是在維護自己的權益,更是在維護數字期刊產業的良好秩序,是在積蓄內容創造的動能。當數字期刊產業鏈每一個環節的價值都得到合理的承認,產業可持續、跨越式發展的局面則指日可待。

注釋:

[1]郝振省.2010~2011年中國數字出版年度報告(摘要)[J].出版參考,2011,(21)

[2]喻國明,張小爭.傳媒競爭力[M].北京:華夏出版社,2005

[3]杜義飛.基于價值創造與分配的產業價值鏈研究[D].電子科技大學,2005

[4]陳丹,張志林.從龍源期刊網看網絡出版運營商的運營模式[J].出版發行研究,2004,(5)

[5]郝振省.2007~2008中國數字出版產業年度報告[M].北京:中國書籍出版社,2008

[6]朱鴻軍.破解期刊數字授權的“六請”——基于“中國媒體人版權素養調查”的數據[J].傳媒,2010,(8)

[7]任殿順.07’數字出版年度報告[N].中國圖書商報,2008-01-04

[8]行業調查:期刊數字化贏利模式攸關生死[EB/OL].http://news.sina.com.cn/m/news/roll/2010-09-30/170221204095.shtml

[9]閻曉宏.大力推進數字出版業發展[J].出版參考,2007,(21)

[10]朱鴻軍.破解期刊數字授權的“六請”——基于“中國媒體人版權素養調查”的數據[J].傳媒,2010,(8)