子宮動脈栓塞術聯合化療在宮頸妊娠中的應用

盧景和 施海瑛 唐 婷

(江西省贛州市立醫院,341000)

宮頸妊娠是指受精卵著床在宮頸管內并在其內發育,是一種較罕見的異位妊娠,其早期無特殊的臨床表現,常造成誤診及處理不當,易造成大出血,甚至危及患者生命,是治療中的一個難點[1]。近年來,其發病率呈上升趨勢。目前介入和開腹或腹腔鏡手術是治療宮頸妊娠的主要方法。本研究對我院2010年6月~2012年5月收治的自愿選擇子宮動脈栓塞術聯合化療治療的5例宮頸妊娠患者進行分析如下。

一般資料

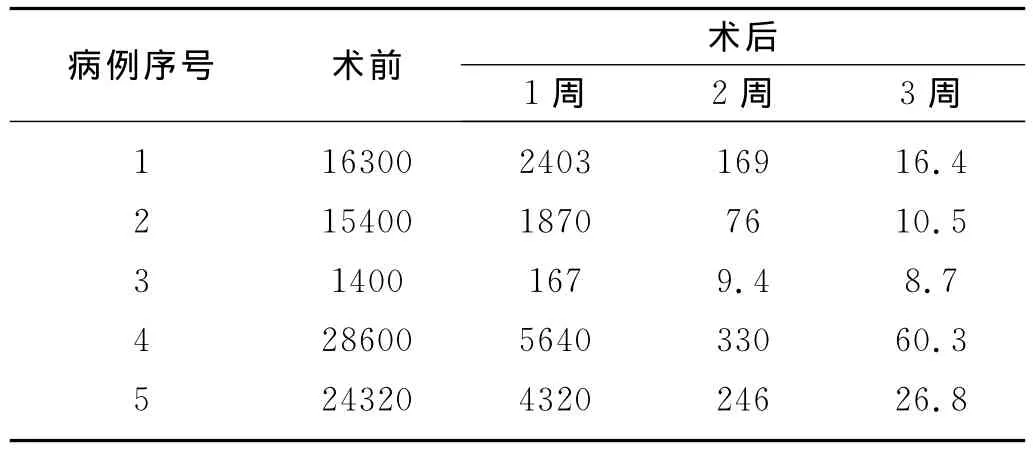

選擇2010年6月~2012年5月在我院收治的自愿選擇子宮動脈栓塞術聯合化療治療的宮頸妊娠患者5例,年齡25~51歲。具有經陰道分娩史3例(均有人流史),剖宮產史1例,未產史1例(多次人流史)。患者停經時間46~96天。3例有不規則間斷性陰道流血,流血時間21~66天,2例無陰道流血。經彩超(腹部或陰式)檢查證實胚胎著床于宮頸管內,無明顯腹痛,3例無心管搏動,2例有心管搏動。入院時血清β-HCG 1400~28600IU/L,血壓90/55~140/80mmHg。具體情況見表1。

治療方法

觀察指標:觀察5例患者子宮動脈栓塞術聯合化療治療后血清β-HCG下降情況,胚胎物排出時間,陰道流血量及時間。

栓塞方法:在局麻下取右側股動脈為穿刺點,股動脈置管后進行血管造影,明確子宮動脈走向后,將導管(型號5F)插入雙側子宮動脈,先分別于雙側子宮動脈內注入甲氨蝶呤50~70mg,再用明膠海綿顆粒栓塞子宮動脈。術后股動脈穿刺點加壓包扎、右下肢制動24h、監測足背動脈搏動。術后3~7天內行宮頸搔刮,出院后1周、1個月門診復查β-HCG、陰道彩超及婦檢。

治療結果

第1和第3例患者在子宮動脈栓塞術聯合化療36~48h后胚胎自行排出。第2、第4和第5例患者術后行宮頸搔刮,陰道流血10~20ml,刮宮組織肉眼均見陳舊性胚胎組織,胚胎物自行排出或搔刮后3~5天β-HCG迅速下降。復查陰道B超提示宮頸血流信號消失,宮頸管異常回聲消失。住院時間5~12天。治療前后血β-HCG的變化情況見表2。

表2 治療前后血β-HCG的變化情況(mIU/ml)

討論

宮頸妊娠雖較罕見,但其處理困難,危險性高,既往多采用刮宮聯合宮頸填塞術、宮頸切開修補術、宮頸環扎術甚至行子宮切除術,使許多有生育要求的婦女喪失了生育能力。本研究通過子宮動脈栓塞術聯合化療治療宮頸妊娠,降低了患者的危險性,降低了開腹手術及子宮切除術率,滿足了患者的生育要求。子宮動脈栓塞術中所用的明膠海綿一般在栓塞后14~21天開始吸收,3個月后吸收完全,故栓塞治療后并發癥較少發生。

本研究的病例較少,只有5例,其中2例患者在栓塞術聯合化療36~48h后胚胎自行排出,可能是因為孕囊較小,而且子宮動脈栓塞后,子宮供血減少,阻斷了孕囊的血供,使其缺血、壞死,與甲氨蝶呤協同作用加速胚胎死亡,與宮頸分離而排出。

選擇在栓塞術聯合化療后3~7天內行宮頸搔刮術,是因為子宮動脈的側支循環在子宮動脈栓塞后3天開始建立,側支循環建立前清宮可避免出血量增加[2],但如果過早清宮,頸管部分極度擴張,管壁菲薄,并且栓塞缺血后局部較易水腫,易致宮頸損傷引起穿孔[3]。故選擇適合時機清宮,可以減少病灶出血,縮短病程,提高患者的安全性,降低損傷風險。

甲氨蝶呤是一種抗代謝藥物,與二氫葉酸還原酶結合,抑制其作用,從而干擾RNA和DNA的合成,且對滋養細胞具有高度敏感性,能抑制滋養細胞的增殖,破壞絨毛,使胚胎組織壞死、脫落、吸收[4,5]。局部灌注可增加病灶處藥物濃度,減少全身用藥的副作用。與子宮動脈栓塞起協同作用,加速胚胎死亡,提高療效。

總之,子宮動脈栓塞聯合化療是治療宮頸妊娠的有效新方法之一,安全、微創、副反應小、并發癥少、保留生育功能,值得進一步研究。

[1]Della-Giustina D,Denny M.Ectopic pregnancy.Emerg Med Clin N Am,2003,21(3):565-584.

[2]蘭為順,楊文忠,袁先宏,等.宮頸妊娠的介入治療.實用放射學雜志,2007,10(10):1389.

[3]馬奔,呂軍,曾比藍,等.子宮動脈灌注化療加栓塞治療宮頸妊娠臨床分析.中國婦幼保健,2011,26(8):1260-1262.

[4]Sherer DM,Dalloul M,Santoso P,et al.Complete abortion of a nonviablecervical pregnancy following methotrexate treatment.Am J Perinatol,2004,21(4):223-226.

[5]Takano M,Hasegawa Y,Matsuda H,et al.Successful management of cervical pregnancy by selective uterine artery embolization:a case report.J Reprod Med,2004,49(12):986.