氟伐他汀治療老年高脂血癥的療效及對(duì)血管內(nèi)皮功能的影響

周 瑩 吳 偉 (中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院急診科,遼寧 沈陽(yáng) 110001)

臨床研究表明,血脂異常是導(dǎo)致AS發(fā)生的獨(dú)立的危險(xiǎn)因素〔1〕,并且與高血壓、冠心病以及其他心血管疾病的發(fā)生密切相關(guān)〔2〕。因此,應(yīng)積極控制血脂異常患者的血脂水平,從而達(dá)到降低發(fā)病率及死亡率的目的。本文擬探討氟伐他汀對(duì)老年高脂血癥患者的降脂療效以及對(duì)血管內(nèi)皮功能的影響。

1 資料與方法

1.1 研究對(duì)象 選擇2010年3月至2011年10月在我院門(mén)診治療的高脂血癥患者94例,年齡60~82〔平均(69.4±9.1)〕歲,排除中樞神經(jīng)系統(tǒng)和心理疾病、腦梗死及肝腎功能障礙等影響預(yù)后的疾病。根據(jù)2007年制定的《中國(guó)成人血脂異常防治指南》對(duì)高脂血癥癥進(jìn)行診斷〔3〕,即:血清總膽固醇(TC)>5.2 mmol/L或血清甘油三酯(TG)>1.7 mmol/L。所有患者進(jìn)入研究后停用原來(lái)使用的降脂藥物,并進(jìn)行2 w的洗脫期。根據(jù)隨機(jī)數(shù)字表法將研究對(duì)象隨機(jī)均分兩組,兩組患者基線資料具有可比性,見(jiàn)表1。

1.2 服藥方法 對(duì)照組給予利尿劑、鈣拮抗劑、β受體阻滯劑等常規(guī)降血壓藥進(jìn)行治療,早上7點(diǎn)~10點(diǎn)間服用,1次/d;試驗(yàn)組在此基礎(chǔ)上給予氟伐他汀鈉緩釋片,1次/d,80 mg/次,于晚飯后2 h口服。兩組采用相同健康指導(dǎo),包括低膽固醇飲食、合理運(yùn)動(dòng)、多食蔬菜等。囑患者定時(shí)服藥及隨訪,治療12 w。

1.3 觀察指標(biāo) 于試驗(yàn)前及試驗(yàn)后12 w檢測(cè)血脂及評(píng)價(jià)內(nèi)皮功能。采空腹靜脈血5 ml,采用日立全自動(dòng)生化分析儀檢測(cè)TC、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、TG、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)水平。頸動(dòng)脈內(nèi)膜中層厚度(IMT)、血管內(nèi)皮依賴性舒張功能(FMD),非依賴性血管內(nèi)皮舒張功能(NMD)采用GE Vivid7型色彩多普勒血流顯像儀檢測(cè)。FMD檢測(cè)方法〔4〕:患者仰臥,右上肢外展。掃查右側(cè)肱動(dòng)脈,于心電圖R波時(shí)測(cè)量肱動(dòng)脈縱切面內(nèi)徑,測(cè)三次取平均值。前臂袖帶加壓250 mmHg 4 min后,突然松袖帶引起反應(yīng)性充血,15 s內(nèi)測(cè)肱動(dòng)脈橫切面內(nèi)徑3次,取平均值。FMD=(充血內(nèi)徑-基礎(chǔ)內(nèi)徑)/基礎(chǔ)內(nèi)徑。NMD檢測(cè)方法〔4〕:FMD檢測(cè)完畢后,休息至肱動(dòng)脈內(nèi)徑恢復(fù)基礎(chǔ)內(nèi)徑值,舌下含服硝酸甘油0.5 g,并檢測(cè)3~5 min內(nèi)肱動(dòng)脈最大內(nèi)徑。NMD=(最大內(nèi)徑-基礎(chǔ)內(nèi)徑)/基礎(chǔ)內(nèi)徑。

1.4 療效判定方法〔5〕顯效:TC水平下降超過(guò)20%,或TG水平下降超過(guò)40%,或LDL-C下降超過(guò)20%;有效:TC下降10% ~20%,或 TG下降 20% ~40%,或 LDL-C下降 10% ~20%;無(wú)效:下降水平未達(dá)到有效標(biāo)準(zhǔn)中的任何一項(xiàng)指標(biāo);惡化:TC水平上升超過(guò)10%,或TG水平上升超過(guò)10%,或LDLC水平上升超過(guò)10%。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 應(yīng)用SPSS15.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行分析,計(jì)量資料用±s表示,組間比較采用t檢驗(yàn),計(jì)數(shù)資料采用χ2檢驗(yàn)。

2 結(jié)果

2.1 兩組治療12 w后臨床療效觀察 兩組均按醫(yī)囑完成服藥,并按時(shí)復(fù)診,無(wú)失訪患者。治療12 w后,對(duì)照組顯效16例,有效18例,無(wú)效13例,總有效率為72.3%;試驗(yàn)組顯效23例,有效21例,無(wú)效3例,總有效率為93.6%。試驗(yàn)組總有效率優(yōu)于對(duì)照組(P<0.05)。

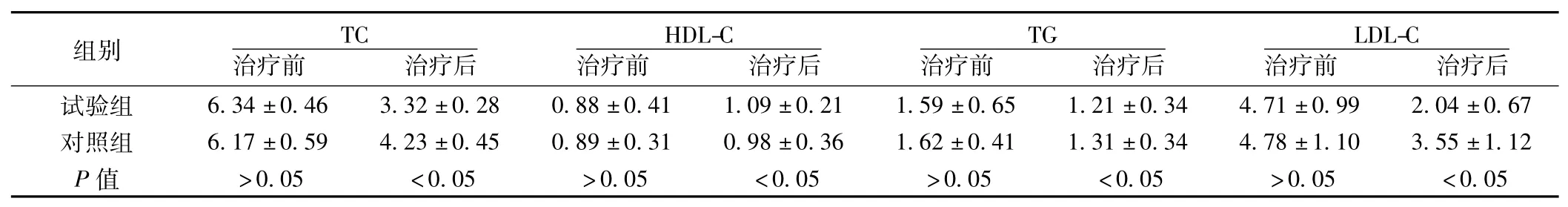

2.2 兩組治療前后血脂水平變化 兩組治療前TC、HDL-C、TG及LDL-C水平無(wú)顯著差異(P>0.05)。治療12 w后,對(duì)照組 TC、TG、LDL-C 及試驗(yàn)組的 TC、HDL-C、TG、LDL-C 水平均較治療前有顯著變化(均P<0.05);與對(duì)照組比較,試驗(yàn)組TC及LDL-C降低更為顯著(均P<0.05)。見(jiàn)表1。

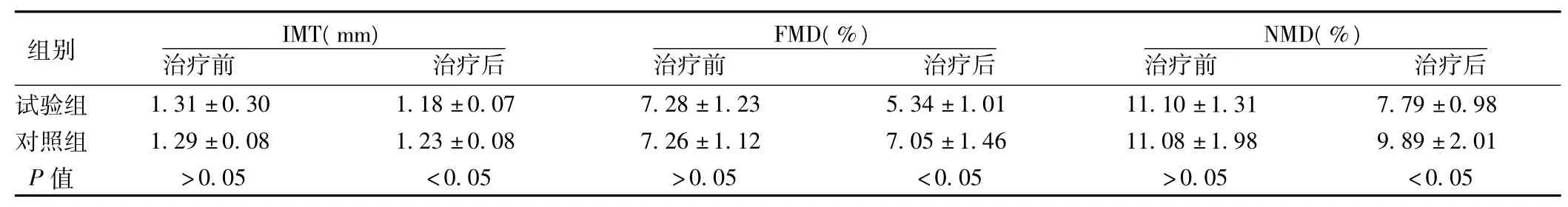

2.3 兩組治療前后血管內(nèi)皮功能的變化 兩組治療前IMT、FMD及NMD水平無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P>0.05)。治療12 w后,對(duì)照組IMT和NMD及試驗(yàn)組的IMT、FMD和NMD水平均較治療前顯著降低,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(均P<0.05);與對(duì)照組比較,試驗(yàn)組IMT、FMD和NMD水平降低更為顯著,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(均P<0.05)。見(jiàn)表2。

表1 兩組治療前后血脂水平比較(x ±s,mmol/L,n=47)

表2 兩組治療前后血管內(nèi)皮功能變化比較(±s,n=47)

表2 兩組治療前后血管內(nèi)皮功能變化比較(±s,n=47)

?

2.4 藥物不良反應(yīng) 治療組在使用氟伐他汀治療過(guò)程中,有2例出現(xiàn)輕度肝酶升高,減量后恢復(fù)正常;3例出現(xiàn)胃腸道反應(yīng),反應(yīng)較輕微。

3 討論

血脂水平異常是導(dǎo)致AS及其他心血管疾病的重要危險(xiǎn)因素之一,而內(nèi)皮功能異常則是導(dǎo)致AS發(fā)生的初始信號(hào)。因此,維持血脂水平正常、降低內(nèi)皮功能的損傷〔6〕,對(duì)于心血管疾病的防治具有重要意義。目前應(yīng)用最為廣泛的降血脂療法是通過(guò)降低LDL-C水平,從而達(dá)到降低血脂的目的。這是由于LDL-C是獨(dú)立于其他因素之外的心血管病的獨(dú)立危險(xiǎn)因素,通過(guò)降低LDL-C可顯著降低心血管疾病的發(fā)生水平。在一項(xiàng)對(duì)22個(gè)隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)(包括134 537人,平均隨訪時(shí)間為4.8年)的meta分析顯示,通過(guò)使用他汀類(lèi)藥物進(jìn)行降脂治療,患者5年大血管疾病包括非致命性心肌梗死或冠心病或冠狀動(dòng)脈搭橋等疾病的風(fēng)險(xiǎn)可降低10%,每降低1 mmol/L的LDL-C水平,大血管疾病的風(fēng)險(xiǎn)降低為15%,總死亡的風(fēng)險(xiǎn)降低9%,表明使用他汀類(lèi)藥物降低LDL-C水平是降低心血管疾病及病死率的有效干預(yù)措施〔7〕。目前,臨床上常用的他汀類(lèi)藥物包括阿托伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀和瑞舒伐他汀等。

氟伐他汀是一種羥甲基戊二酰輔酶A還原酶抑制劑,通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性地抑制體內(nèi)主要是肝臟內(nèi)的膽固醇合成限速酶還原酶的活性,使得內(nèi)羥甲戊酸代謝途徑受到阻斷,細(xì)胞內(nèi)膽固醇合成減少,從而反饋性增加LDL受體的數(shù)量及活性,最終達(dá)到降低血液中TC濃度的目的。與膠囊劑型相比,氟伐他汀鈉緩釋片顯著增加了氟伐他汀在體內(nèi)的存留時(shí)間,高達(dá)4 h,具有持久的調(diào)節(jié)血脂的能力。研究顯示,氟伐他汀鈉緩釋片除了具有顯著的降血脂能力外,還具有很好的抗炎作用,能夠降低動(dòng)脈內(nèi)膜的厚度,并降低斑塊破裂,從而達(dá)到減少心血管事件發(fā)生的目的〔8~10〕。本研究同樣顯示,氟伐他汀具有降血脂及恢復(fù)血管內(nèi)皮功能的效果,且未發(fā)現(xiàn)氟伐他汀嚴(yán)重不良反應(yīng)的發(fā)生。

1 彭玉芳,汪宏良.血脂及載脂蛋白檢測(cè)在心血管病中的應(yīng)用進(jìn)展〔J〕. 國(guó)際檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)雜志,2011;32(5):592-4,603.

2 徐澤昌,裴保香.他汀對(duì)血脂正常者的心血管事件預(yù)防作用〔J〕.中國(guó)藥理學(xué)通報(bào),2003;19(11):1208-11.

3 朱艷霞,李振華,徐新生,等.《中國(guó)成人血脂異常防治指南》知曉情況的調(diào)查〔J〕. 中國(guó)醫(yī)療前沿,2011;6(16):95-6.

4 張湘瑜,趙水平,高 梅,等.老年人血管內(nèi)皮依賴性舒張功能的變化〔J〕. 中國(guó)老年學(xué)雜志,2003;23(6):340-1.

5 朱春頻.他汀類(lèi)藥物治療冠心病合并高脂血癥的效果分析〔J〕.中西醫(yī)結(jié)合心腦血管病雜志,2012;10(2):144.

6 Mackman N.Role of tissue factor in hemostasis and thrombosis〔J〕.Blood Cells Mol Dis,2006;36(2):104-7.

7 Cholesterol Treatment Trialists′(CTT)Collaborators.The effects of lower ing LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease:meta-analysis of individual data from 27 randomised trials〔J〕.Lancet,2012;380(9841):581-90.

8 王雪萍,康懷然,王 冰.氟伐他汀鈉緩釋片調(diào)脂治療的臨床觀察〔J〕. 中國(guó)醫(yī)藥導(dǎo)報(bào),2011;8(30):77-9.

9 Rinaldi B,Donniacuo M,Esposito E,et al.PPARα mediates the anti-in flammatory effect of simvastatin in an experimental model of zymosan-induced multiple organ failure〔J〕.Br J Pharmacol,2011;163(3):609-23.

10 Parizadeh SM,Azarpazhooh MR,Moohebati M,et al.Simvastatin therapy-reduces prooxidant-antioxidant balance:results of a placebo-controlled cross-over tria〔lJ〕.Lipids,2011;46(4):333-40.