高等職業院校發展學生職業體能的體育教學實踐研究

胡振浩,童建民

(1.浙江經濟職業技術學院,浙江 杭州310018;2.浙江旅游職業學院,浙江 杭州311231)

0 前 言

我國的高等職業教育起步于上個世紀八十年代,大規模擴展始于1999年。《中共中央、國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》指出:“高等職業教育是高等教育的重要組成部分,要大力發展高等職業教育。”截止2009年底,中國的高等職業教育機構已達1 200多所,年招生數量近300萬,在校生800萬,已成為我國高等教育名副其實的半壁江山。高等職業教育發展為中國高等教育從精英階段迅速越升至大眾化階段提供了巨大支持。高等職業教育既是我國高等教育體系的重要組成部分,也是我國職業教育體系的重要組成部分。它是為生產、管理、服務第一線培養技術應用型人才的高等層次的職業教育,以服務為宗旨,以就業為導向,走產學研結合的發展道路是高等職業教育的一個顯著特點。普通高等教育基本上是學科教育,按學科設專業,以該學科的理論體系為框架設置課程、組織教學,強調的是理論知識的系統性和完善性,要求培養學生須有“后勁”,對工作有較寬的適應性。高等職業教育則基本上是職業崗位教育,按社會職業崗位(或崗位群)設專業,以該崗位所必須具備的知識和能力為依據來設置課程,根據“必需、夠用”原則進行教學和實際訓練。要求培養的學生具有直接適應某一崗位工作的能力,畢業后能馬上頂崗工作。至于“后勁”及置換工作如何適應的問題,則留待繼續教育中去解決。

我國高等教育的最終目標是為社會培養有用人才,對于高職學生應具備的能力,學者作過許多的探究,比較一致的看法是:高職學生應具有勝任崗位的技能(核心)、相適應的知識(支撐)和適應社會發展的素質(基礎)。體育課程一直被列為學校的基礎(公共)課,如果從單一的健康目標上看,這無可厚非,但高職教育培養的是生產、管理、服務第一線的應用型、高技能人才,既“高級藍領”。相對于管理類工作崗位,這些崗位對身體素質(包括心理)的要求會更高更直接;另一方面,高職專業是以職業崗位(或崗位群)設置的,學生畢業后大多直接上崗,學生的專業就業率高,崗位對身體素質的要求比較確定。高職體育教育是高等職業教育課程體系的重要組成部分,它更多的應體現高等職業教育的特點,而非照搬本科院校的體育教學模式,因此,高職院校的體育教育除了完成體育教育的本質功能外,更應根據高職教育總體培養目標和定位,結合學生專業特點和未來職業工作特征,以發展學生職業綜合能力、促進學生職業適應性為根本任務,以身體練習為基本手段設計課程目標、課程體系和課程標準,從而實現高職體育課程以職業工作崗位能力需求設置課程的改革理念。

1 研究方法

1.1 文獻資料法

收集查閱體育教育與體育教學有關的文件、研究高等職業學院人才培養目標標準、各職業崗位群人體工作特點及有關目前課改的動態理論。

1.2 問卷調查法

結合課題研究的具體內容設計有關項目的問卷表,對高職院校已就業(1-5年)的學生及工作單位同事進行職業綜合能力需求(包括職業體能需求、職業體育技能需求、職業素養需求和職業保健能力需求)特征及身體現狀進行調查,共發問卷650份,回收有效問卷598份。同時對在校高職生進行體育學習內容、體育技能、知識等需求進行問卷調查。共發問卷150份,回收有效問卷140份。

1.3 專家訪談法

聽取畢業生用人單位人力資源領導、高等職業教育專家、學院各專業主任和專業課程教師對體育教學的意見建議,與運動訓練學、運動生理學、運動醫學方面的有關專家就體育項目或練習手段的鍛煉功效和社會學功能 、人體生理結構以及不同工種職業病發病率等方面進行探討。同時和多名拓展培訓師就拓展項目的訓練價值和實用性等方面的問題進行探討。

1.4 實驗法

通過調查分析和專家訪談,獲得各職業崗位對從業人員職業綜合能力的需求特征。以浙江經濟職業技術學院二年級各專業為切入點,開展職業體能課程教學(以體育活動或身體練習為載體,進行專項干預),其他年級進行選項課程教學(一般干預)。選取各模塊教學的關鍵素質與素養類數據進行比較分析,如拓展力量教學班隨機抽取50名男生,其他教學模塊中隨機抽取50名男生,對設置為拓展力量模塊關鍵素質的引體向上(上肢絕對力量)和設置為其他教學模塊一般素質的引體向上進行比較分析。

1.5 數據統計分析法

在課前對各模塊學生的關鍵素質與素養類數據進行測試,一學年教學后,對同類項目進行重新測試進行縱向與橫向比較,數據統計由SPSS11.5統計軟件進行。

2 研究主要結論、觀點

2.1 高職學生職業能力培養現狀的研究

任何一個職業崗位都有相應的崗位職責要求,一定的職業能力則是勝任某種職業崗位的必要條件,同時具備職業能力的強度直接決定了在該職業中成功的可能性。高職教育的目的是培養面向生產、建設、服務和管理第一線需要的高技能和高素質的人才。這就要求高職生既要具備很強的專業知識和實踐動手的“高技能”,又要擁有遇到問題能夠從容面對并予以解決的“高素質”。目前,學者對培養高職學生職業能力的研究頗多,主要集中在培養學生的專業能力(即職業知識和技能)方面,主要通過專業課程改革、校企合作、課內外綜合實踐等途徑實現學生專業能力的提升。而對學生的關鍵能力(既社會能力)培養的研究較少,尤其利用體育教學手段促進學生職業能力發展的研究則更少。而以往的研究已表明體育鍛煉可以提高大學生的身體工作能力、自學能力、組織能力、實踐操作能力、協調能力、抗挫折能力和創新能力。因此,筆者提出將學校體育教育與學生職業能力的培養相結合,突出高職體育教育的職業特色,在體育教育過程中除發展學生一般的身心素質外,進行有針對性地強化職業崗位所需的關鍵身體素質,培養各崗位所需的職業素養,提高學生對崗位的適應性,提升學生的職業能力。

2.2 職業崗位群體能和素養需求特征的研究

根據職業崗位工作的身體姿勢進行相對分類。依據勞動和社會保障部認定的職業分類目錄和教育部《普通高等學校高職高專教育指導性專業目錄(試行)》,結合各職業崗位工作時的主要身體姿態進行相對地分類,將職業崗位歸類于五種身體勞動姿態。靜態坐姿類、靜態站姿類、流動變姿類、工場操作姿態類和特殊職業姿態(警察、軍隊院校、空乘、表演等)。普通職業體能課程主要針對前四種姿態。

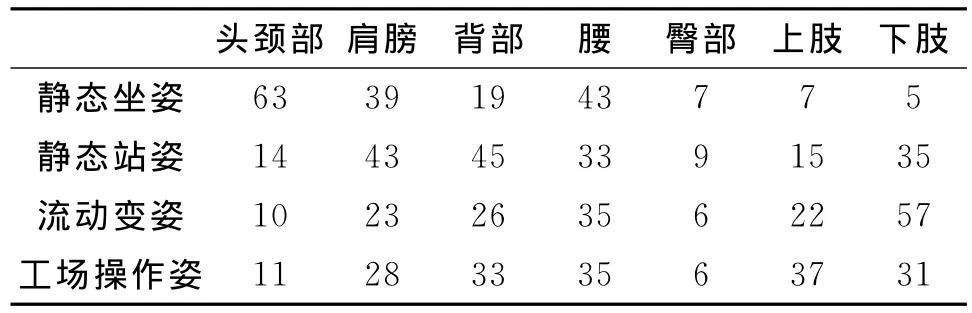

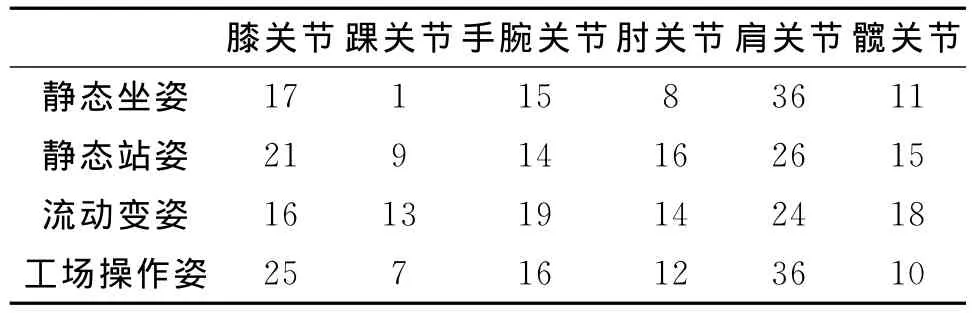

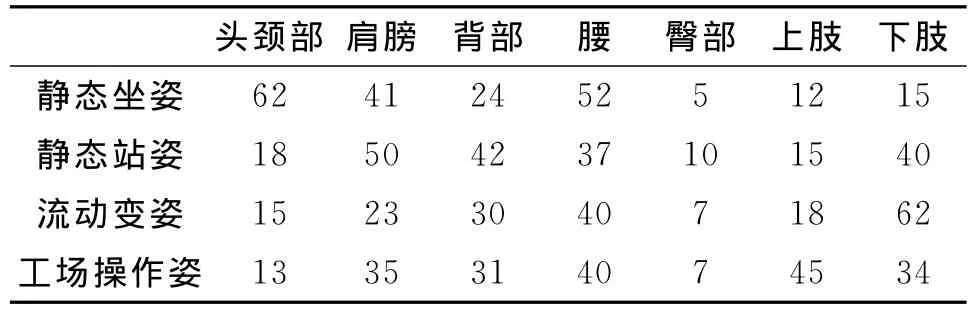

不同工作姿態對體能和素養的需求特征。

表1 不同勞動(工作)姿勢,身體不同部位肌肉的反映情況(%)

表2 同勞動(工作)姿勢,身體不同部位關節的反映情況(%)

表3 不同勞動(工作)姿勢,針對職業特點,職業者認為需要鍛煉的部位情況(%)

表4 不同勞動(工作)姿勢,職業者針對自己職業特點,身體素質需求情況(%)

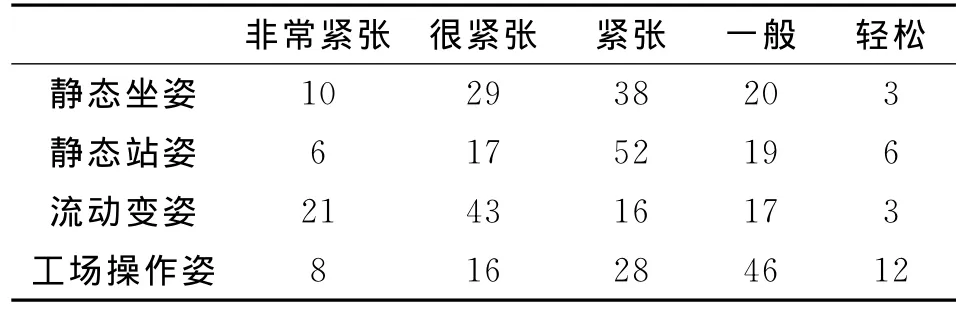

表5 不同勞動(工作)姿勢,職業者心理負荷情況(%)

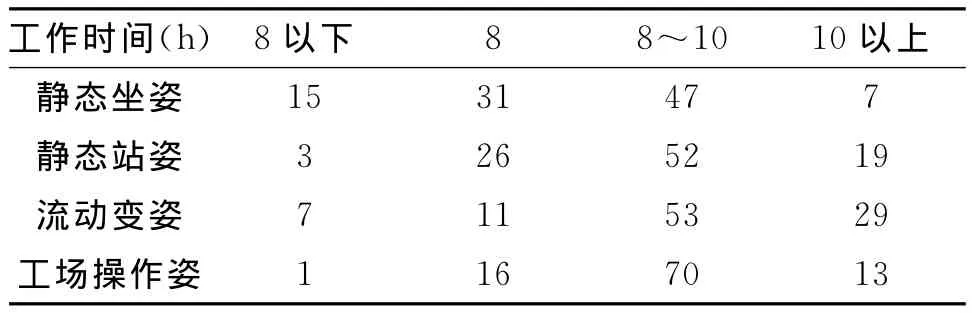

表6 不同勞動(工作)姿勢,工作日的工作時間的調查情況(%)

根據對職業工作崗位能力需求特征的強度調研,遴選出不同工作姿態職業工作者的從業關鍵素質和素養(表7)。

2.3 高職體育進行學生職業體能教學實踐研究

2.3.1 坐姿類職業體能教學的主要內容。根據調研數據及我院坐姿專業為會計、財務等專業,需要掌握在財產與人身受到威脅時的安全防范的能力。所以職業體能課教學主要內容為:①關鍵素質:頸、肩、腰背部靜力性耐力;手指靈敏性;臉部笑肌張力。②崗位實用體育技能:攻防。③主要職業病防治:頸椎病、腰肌勞損、腕管綜合征、肩周炎、視疲勞綜合征。

2.3.2 站姿類職業體能教學主要內容。站姿類職業多為服務窗口崗位,不僅需要好的身體素質,更大程度上要提升學生的體態與氣質。①關鍵素質:腰背部靜力性耐力;下肢力量;臉部笑肌張力。②職業實用體育技能:形體訓練。③主要職業病防治:扁平足、下肢靜脈曲張、下背痛。

2.3.3 變姿類職業體能教學內容。變姿類是一大類,職業特點各有不同,所以,根據學院專業設置情況,而確定二大類:貿易營銷與管理類。①關鍵素質:耐力、靈敏與心理素質。②職業實用體育技能:高爾夫、網球等休閑項目(貿易營銷);拓展訓練(管理類)。③主要職業病防治:焦慮、生活不規律、抑郁。

2.3.4 工場操作姿類職業體能教學內容。主要是改善局部肌肉力量、掌握自我暗示與放松的方法。①關鍵素質:局部肌肉力量,注意力調整,個人保持能力。②職業實用體育技能:體育游戲、拓展訓練與力量訓練。③主要職業病防治:有毒污染,疲勞-衰弱-抑制綜合征。

2.4 高職教育職業體能課程模式的確立

本研究選取浙江經濟職業技術學院06、07、08級三批共學生6 552人,作為實驗對象,其他學生326人為對照組。實驗組學生進行職業體能課教學,其他專業學生則進行選項課教學,同時實驗組內各不同模塊之間進行比較。

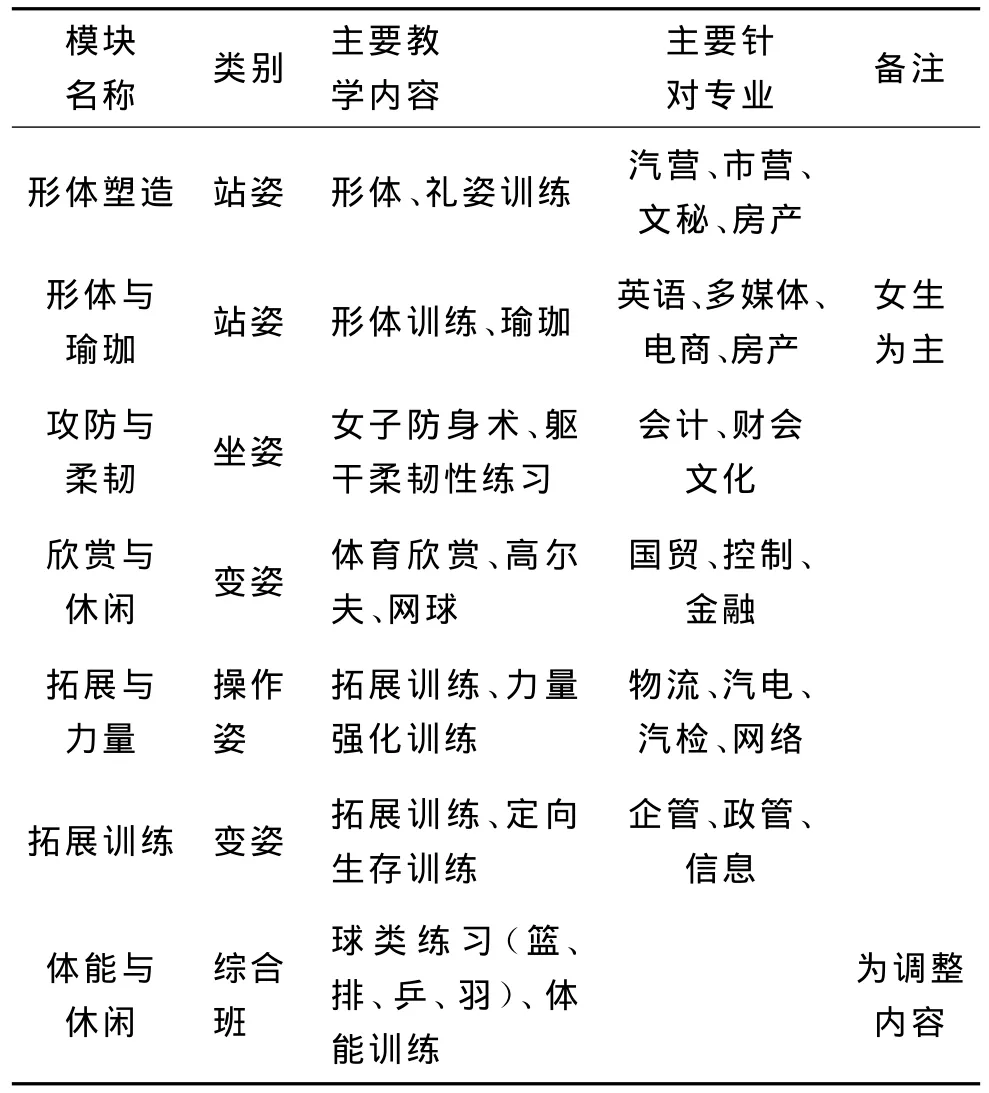

3.4.1 課程模塊設計。職業體能課程教學是以項目課程理論為指導,通過對職業崗位工作特征的大量調研和分析,遴選出職業崗位從業人員的崗位能力需求特征,分別從職業體能需求、職業體育技能需求、職業綜合素養需求、職業保健能力需求四個方面設計了課程教學模塊。

表8 浙江經濟職業技術學院《高職體育職業體能課程實施模塊

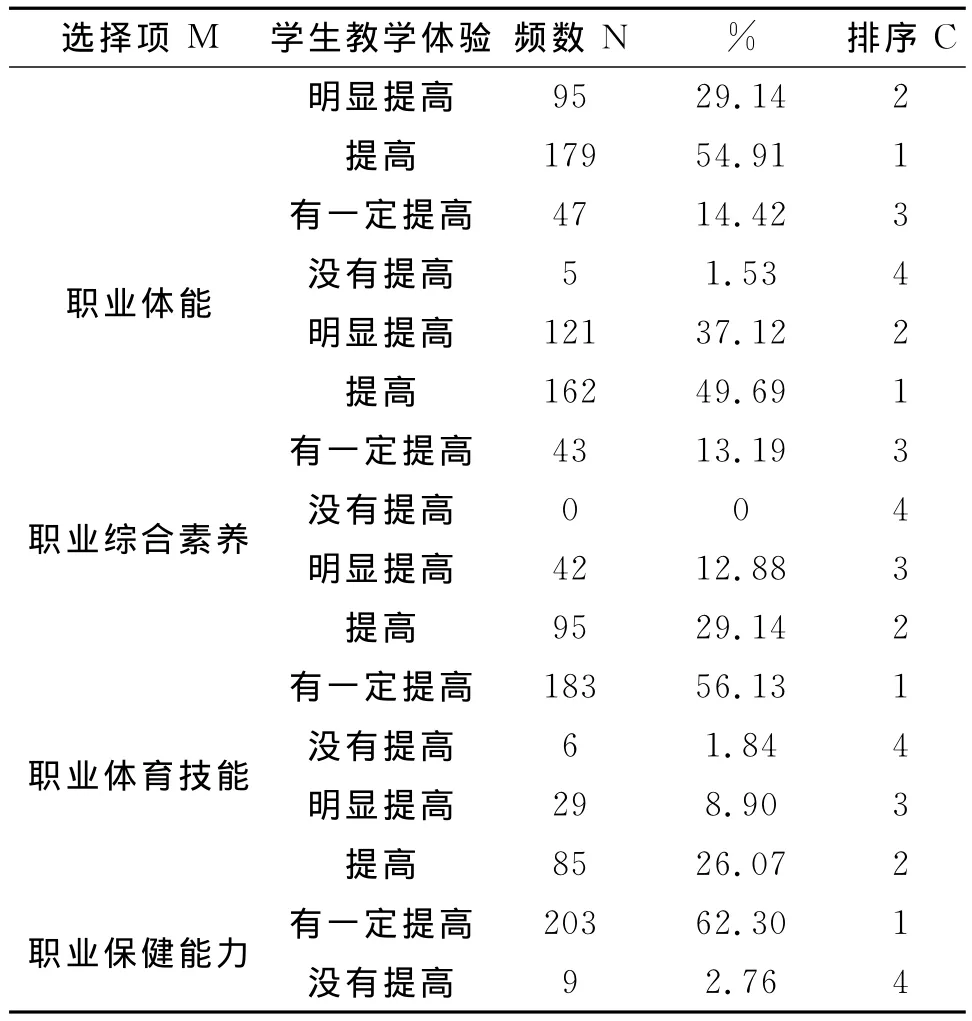

3.4.2 教學實踐效果。經過每學年共56個課時的教學,教學效果如下:

表9 學生課后四個教學模塊學習效果情況統計表 N=326

2.4.2.1 學生參加欣賞與休閑職業體能課教學模塊后學習效果的調查與結果。通過對學生在參加體育欣賞與休閑四個教學模塊后的學習效果調查,結果顯示,有29.14%和54.91%的學生表示在學習這個課程學習后,感覺自己的職業體能有明顯提高和提高;有37.12%和49.69%的學生表示在職業綜合素養方面有明顯提高和提高;有29.14%和56.13%的學生表示在職業體育技能方面有提高和有一定提高;有26.07%和62.30%的學生表示在職業保健能力方面有提高和有一定提高(表9)。

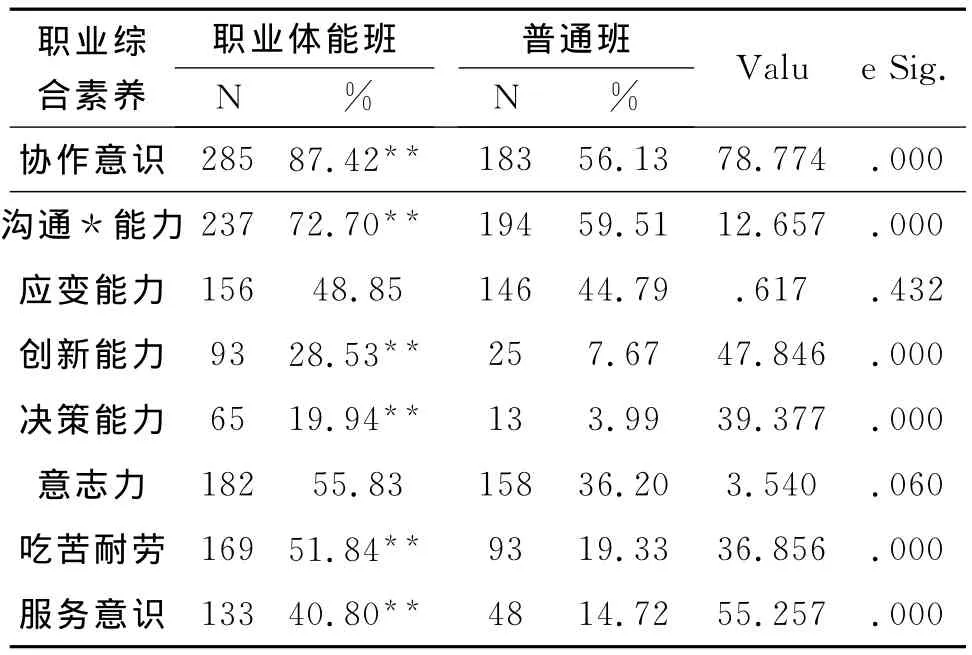

表10顯示的是學生在參與體育課程教學后職業綜合素養的獲得情況,職業體能班和普通班學生通過體育教學后職業綜合素養均有不同程度的提高,說明體育教學在促進大學生社會化過程中具有共性,都能有效地提升大學生的職業綜合能力。但卡方檢驗顯示,職業體能班學生在協作意識、溝通能力、創新能力、決策能力、吃苦耐勞和服務意識方面均優于普通教學班。說明本研究設計的拓展訓練案例在培養學生職業綜合素養方面起到積極的效果。

表10 學生課后職業綜合素養得到提高情況統計表

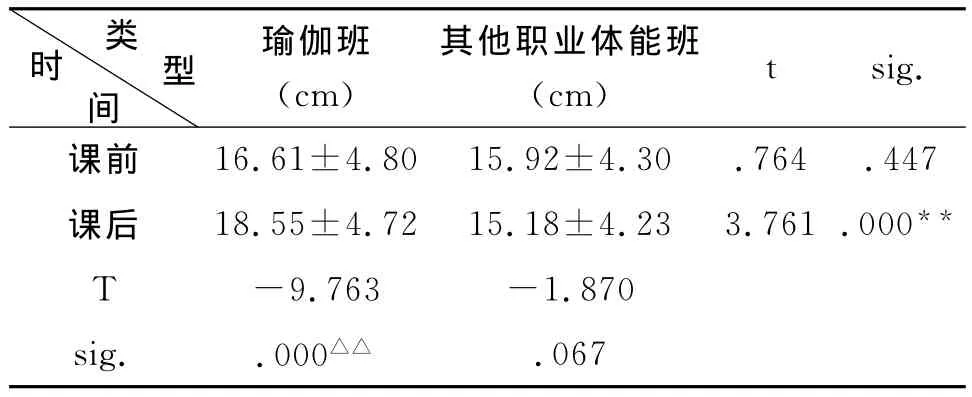

2.4.2.2 不同職業體能課程模塊間的差異性比較。表11中顯示,瑜伽班學生在課前坐位體前屈成績的均值是16.61cm,其他職業體能班學生坐位體前屈成績的均值是15.92cm,兩者經獨立樣本t檢驗顯示不存在顯著性差異(P>0.05)。但經過一學年的不同模塊教學后,瑜伽班學生坐位體前屈成績明顯優于其他職業體能班學生(P<0.01),而其他職業體能班學生的坐位體前屈成績在課前課后則不存在顯著性差異。

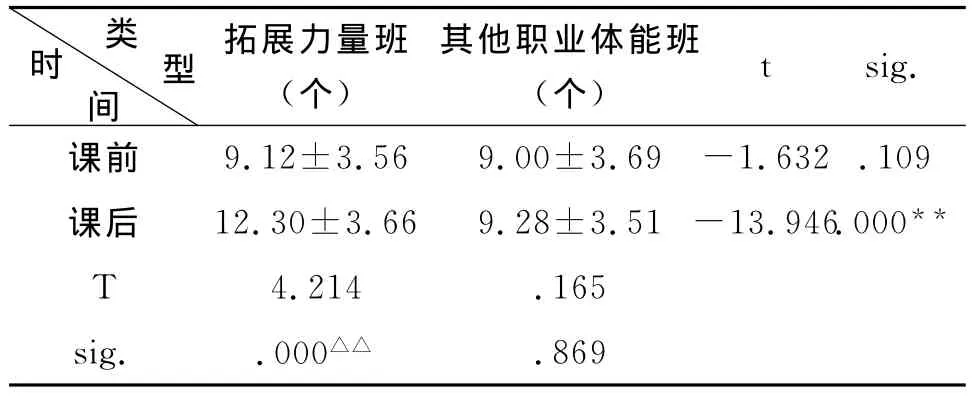

統計結果表明,拓展力量班學生和其他職業體能班學生的引體向上成績在課前不存在顯著性差異(見表12),但經過一學年的不同模塊教學后,拓展力量班學生引體向上成績明顯優于其他職業體能班學生(P<0.01),而其他職業體能班學生引體向上成績在課前課后則不存在顯著性差異。

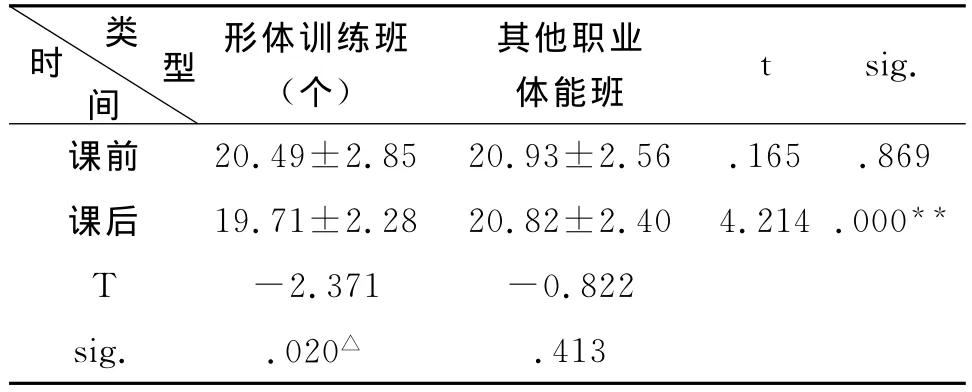

統計結果表明,形體訓練班學生和其他職業體能班學生BMI在課前不存在顯著性差異(見表13),但經過一學年的教學后,形體訓練班學生BMI優于其他職業體能班學生(P<0.05),而其他職業體能班學生BMI在課前課后則不存在顯著性差異(P>0.05)。

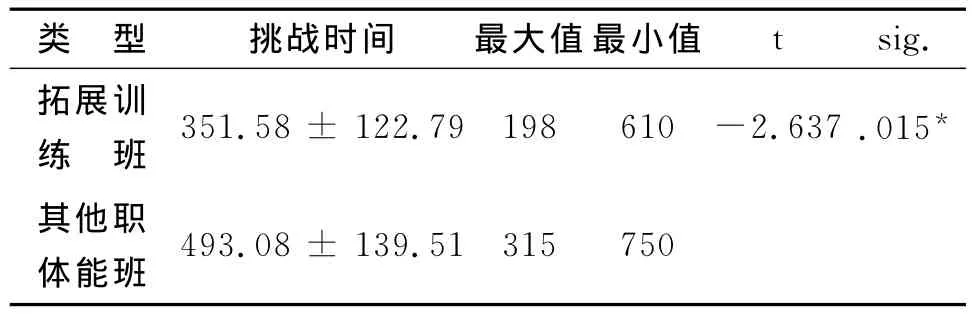

從表14可知,參加拓展訓練班學習的學生在操作團隊挑戰項目-激情300s時所挑戰的時間明顯短于其他職業體能班學生(P<0.05)。拓展訓練班學生最快的團隊連續完成5個項目只用了198s時間,最慢的用了610s,而其他職業體能班學生則最快用了315s,最慢的用了750s。這說明了拓展訓練班學生在團隊決策能力、配合能力以及執行能力上明顯優于其他職業體能班學生。

表11 不同模塊班學生坐位體前屈的差異性比較(M±SD)

表12 不同模塊班學生引體向上的差異性比較(M±SD)

表13 不同模塊班學生BMI的差異性比較(M±SD)

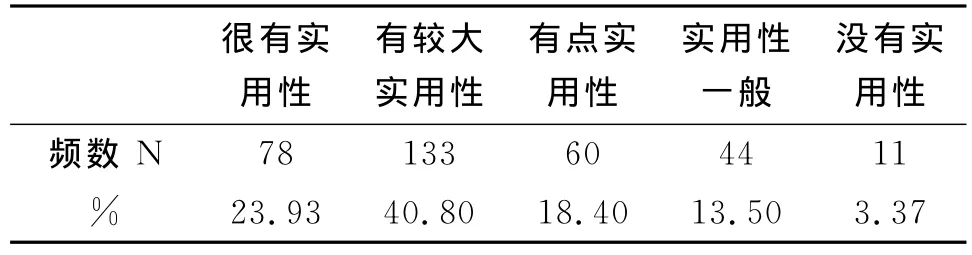

2.4.2.3 學生對職業課程教學效果實用性認識的調查與結果。體育課程改革的最終受益者是學生,所以評價體育教學改革成效的一個重要指標是學生對職業體能課程改革的態度。從表15可知學生對職業體能課程改革的實用性認識,有23.93%的學生認為很有實用性,40.8%的學生認為有較大實用性,18.4%的學生認為有點實用性。這說明浙經院提出的職業體能創新體育教學模式受到了學生的認可。

表14 不同模塊班級學生參與團隊挑戰項目的差異性比較(M±SD)

表15 學生對課程教學效果實用性認識的調查與結果N=326

3 結論與建議

3.1 結論

3.1.1 職業體能課程教學對培養大學生的職業綜合能力,提升大學生的職業適應性的作用明顯優于傳統的體育教學模式。

3.1.2 職業體能課程改革是高職體育課程改革的創新舉措。高職體育課程設置需要充分體現高職體育教育的本質和職業教育的高職特色,在實現增進學生健康,增強學生體質的同時,還應有針對性的強化職業崗位所需的關鍵體能和素養,提高學生對崗位的適應性。

3.2 建議

職業體能課程是按照崗位能力需求特征設置的,優化了傳統體育課程結構和內容,以發展學生職業能力為主線,突出職業性,強調實用性。一學年的職業體能課程教學,積累了一定的經驗,為進一步深化課程內涵建設,提升教學質量,還需要對課程進行內涵性的精細化建設。

3.2.1 遴選職業體能訓練項目,培養學生職業綜合素養。有專業知識和專業技能是“準職業人”能就業的保證,而有良好的職業素養才能保證“準職業人”更好地長期適應工作崗位。職業體育訓練是培養“準職業人”職業綜合素養的有效手段,針對不同職業崗位職業綜合素養的需求特征,需要進一步對職業體能項目案例進行遴選、歸類、整合和設計。在實際教學中,筆者發現很多訓練項目訓練的目的相同,但未必真正適合受訓學生,只有不斷地實踐、琢磨、反思才能找到真正能達到培訓目的的項目。

3.2.2 拓展師資,提升教學質量。以課程改革為先導,重構高職體育教師教學技能要素,以生為本,通過教師高超的教學技巧,促使學生在體質健康水平與職業素養上和諧發展。以評價標準為引導,促使教師不斷學習、不斷提高,形成及推廣高職體育教師綜合教學能力的培養與評價機制。摒棄高職體育傳統的學科本位主義的研究方法,將體育教學自覺融入到高職學生培養目標之中。

教學質量的高低,最終取決于教師的綜合能力。職業體能課程有別于傳統的體育課程,對教師的綜合素質相對要求較高。體育教師不但要掌握多種運動技術,滿足運動項目不斷更新和學生追求時尚項目的需要,同時還要具備相當豐富的體育文化素養和師德素養。教師要不斷鉆研,挖掘出各職業崗位所需的身體關鍵部位的身體素質和職業素養,在教學實際中能充分模擬職場情景,營造職場氛圍,同時能夠利用學校現有體育資源,實現體育在培養“準職業人”職業綜合能力的效益最大化。

分析總結當前高職院校體育教師教學技能力構成模式和評價方法的發展狀況與存在的問題,然后在教育學、心理學、行為科學和管理科學理論的指導下,結合高等職業教育目前“工學交替、校企結合、就業導向”的課程建設發展趨勢,重新設計體育教師教學技能力構成模式與評價指標體系,定性地進行分析,在此基礎上,提出了一種有別于普通本科院校的定量的體育教師教學技能力評價方法。為提升高職體育課程教學質量及下一步的體育教師師資培訓提供了理論依據、路徑方向與舉措。

3.2.3 加強教材和精品課程建設。教材和精品課程建設工作是規范教學行為,統一課程標準的主要依據,是深化課程內涵建設、提升課程建設成果的重要體現。職業體能校本課程在全國高職院校中尚屬新生事物,教材建設是實施教學工作的主要依據和必要教學資料,應整合同類高職院校優質教師進行研討,統一制訂教材大綱和格式,在必要和可能的情況下,采取集體備課、統一制訂課件等形式統一教學行為,確保教學秩序和教學質量快速提升。在實施教學過程中,不斷進行研究、探索、實踐和成果總結,努力建立網絡課程,加強課程的精品化建設。

3.2.4 建議教育行政部門盡早出臺《全國普通高職高專院校體育課程教學指導綱要》。目前,教育部制定的《全國普通高等院校體育課程指導綱要》主要實施對象是本科院校,高職高專院校是參照執行,由于在教學總時數、培養規格上有落差,所以造成了高職高專體育課程設置的五花八門的局面。建議教育行政部門盡速制訂《全國普通高職高專院校體育課程指導綱要》,規范教學。

[1]胡振浩.高職體育職業體能創新體系的研究[J].北京體育大學學報,2007(7):972-973.

[2]徐國慶.高職項目課程的理論基礎與設計[J].江蘇高教,2006(6):137-140.

[3]翁惠根.職業實用體育課程改革與建設[M].杭州:浙江科學技術出版社,2007.

[4]徐曉斌.項目課程理論指導下民航空中乘務職業實用體育課程的改革與建設[J].浙江體育科學,2009,31(2):75-78.

[5]教育部.關于啟動高等學校教學質量與教學改革工程建設工作的通知[R].教育部,2003.

[6]教育部.全國普通高等學校體育課程教學指導綱要[R].2002.