不同群體大學生亞健康現狀比較分析及對策研究

周 萍,李 紅,吳 迪,陳景源

(同濟大學 體育教學部運動與健康研究中心,上海200091)

0 前 言

亞健康狀態又稱機體的“第三狀態”或“灰色狀態”,是指人體處于健康與疾病之間,機體無明確病因,但生理狀態呈不同程度減退。亞健康往往是疾病的一種前期狀態,很大程度上是慢性病的潛伏期,處于亞健康的人,工作和學習效率低下,人體免疫功能也明顯下降,如不注意調理,最終會導致器質性病變,出現健康問題。亞健康主要發生在中老年人群中,但是近年來也有低齡化的趨勢,尤以大學生群體為主,究其原因,多與其學習壓力大,沒有形成良好的鍛煉、飲食、作息習慣,缺少寬松有序的業余生活環境等有關。青少年由于生理上的優勢,處于亞健康狀態的人所占比例一般不會很高,但調查發現,大學生的亞健康問題令人堪憂。高校學生作為未來的社會進步與發展有生力量,其健康問題不容忽視。為此,本文就不同群體大學生亞健康現狀進行調查與分析,旨在為促進高校學生身心健康水平和科學制定學生“亞健康”干預措施提供理論與實踐依據。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

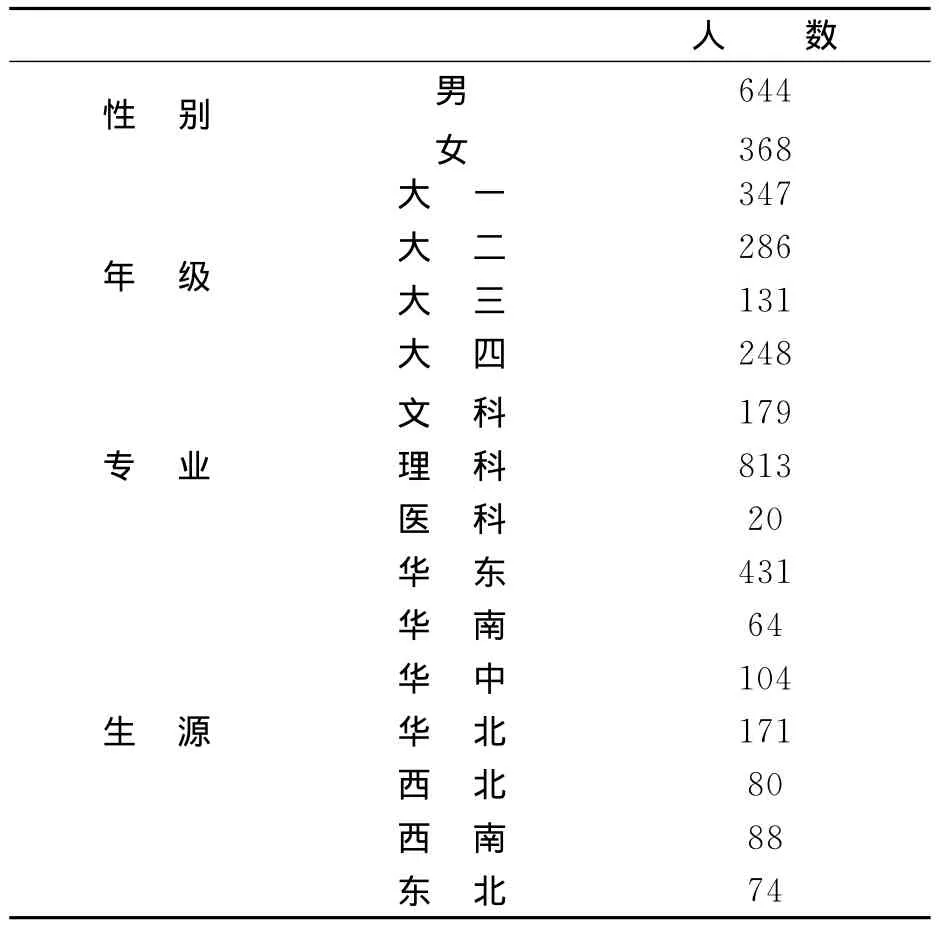

選取清華大學、北京交通大學、中國石油大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大學六所高校共1 012名學生為研究對象,見表1。

表1 不同群體大學生人數分布表

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法。查閱國內外有關大學生身心健康、亞健康等研究資料,為本研究提供理論依據;

1.2.2 專家訪談法。訪問相關領域專家,征求開展課題的具體要求和方法等意見;

1.2.3 數理統計法。采用SPSS17.0統計軟件,對所采集的數據進行統計和分析;

1.2.4 邏輯分析法。運用統計結果,對現狀進行邏輯分析,并提出對策;

1.2.5 調查問卷法。通過對1 200名大學生進行“康奈爾醫學指數(Control Medical Index,CMI)”問卷調查,回收1 012份,回收率84.3%。

2 結果與分析

“康奈爾醫學指數(Cornell Medical Index,CMI)問卷”是由美國康奈爾大學 H.G.Wolff和R.Brodman等編制,CMI全問卷分成18個部分,每部分按英文字母排序,共有195個問題。問卷涉及四方面內容:①軀體癥狀,②家族史和既往史,③一般健康和習慣,④精神癥狀。男女問卷除生殖系統的有關問題不同外,其它內容完全相同。M-R部分有51個項目,是關于與心理活動有關的情緒、情感和行為方面的問題。

調查分析結果如下。

2.1 不同群體大學生亞健康發生情況

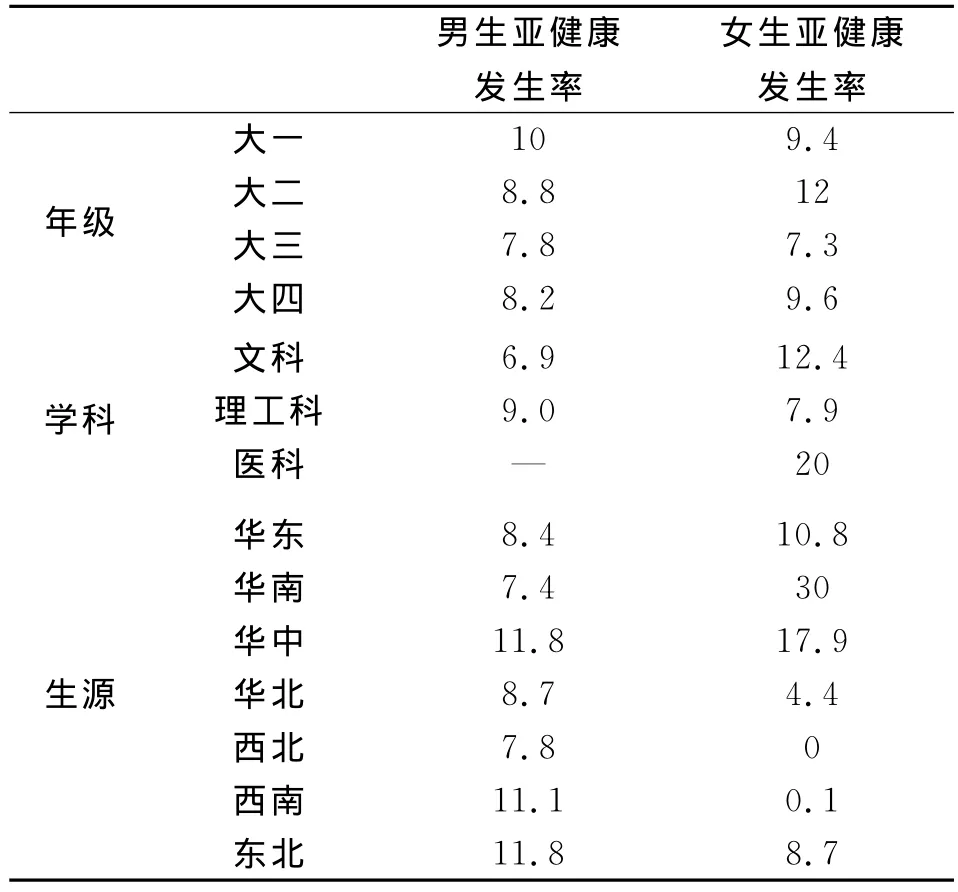

通過交叉分析(見表2)可見,大一男生出現亞健康狀況的比率為10%,是四個年級男生中,發現亞健康生率最高的一個群體。這一現象可能與大學生在高中階段的學習狀況有關,因高中階段升學壓力大,學業繁忙,體育鍛煉少,進入大學后又要適應新的學習節奏、生活環境、作息制度等,因此大一男生的體質較差,容易出現亞健康的狀況。大二女生的亞健康發生率為12%,是四個年級女生中發生率最高的一個群體。這個可能是因為女生進入大學后,比高中更重視體形,通過少吃等方式來達到“以瘦為美”的目標,因此體質健康有所下滑;另外,大一、大二基本都是基礎課程,課時多、課程難,女生(尤其是理工科)在學業的壓力普遍比男生大,投入在學習上的時間較多,而參加體育鍛煉也比較少,因此出現亞健康的現象較多。

在三個學科群中,理工科男生的亞健康發生率為9.0%,而醫科女生的亞健康發生率為20%,是三個學科中發生率最高的一個群體。這個可能是由于醫科學生的學業任務重,心理壓力大的原因造成。

在七個生源地區中,華中和東北的男生,出現亞健康的比率均為11.8%,位居七個生源地男生群體發生率第一位;而來自華南地區女生的亞健康發生率達到了30%,是所有群體中,亞健康發生率最高的一個群體。

表2 不同群體大學生亞健康狀況表(%)

2.2 不同性別大學生亞健康現狀比較分析

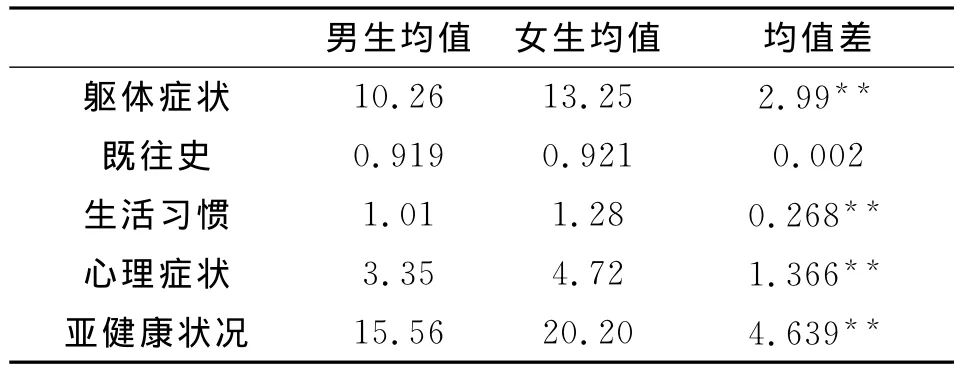

對男女生亞健康各維度的均值進行統計分析(詳見表3),發現女生在亞健康各維度的得分均比男生的均值高;而且除了在既往病史方面,兩者不存在顯著差異之外,在軀體癥狀、生活習慣、心理癥狀以及亞健康狀況四個維度中,兩者均存在著非常顯著的差異,說明女生的健康狀況比男生差。這一結果與之前體質分析的結果相一致,即女生的體質健康水平要低于男生。可能是因為女生的學習壓力更大而參加體育鍛煉較少的原因有關。

表3 不同性別大學生亞健康均值比較分析表

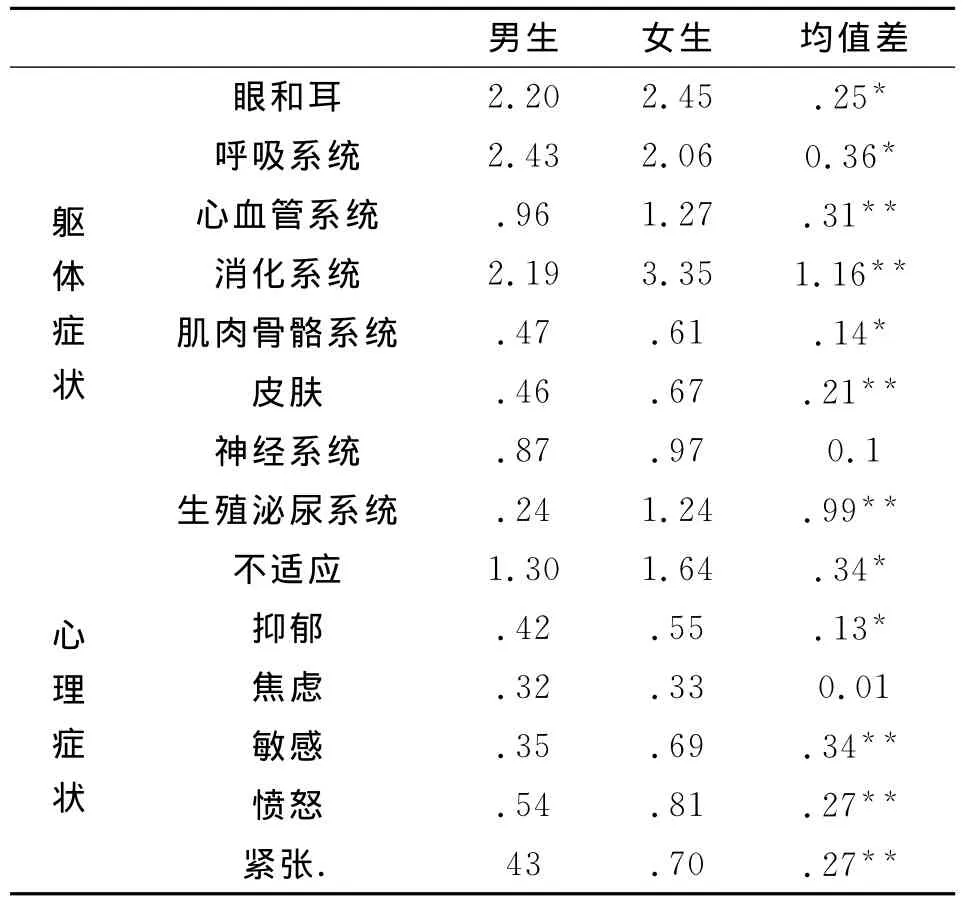

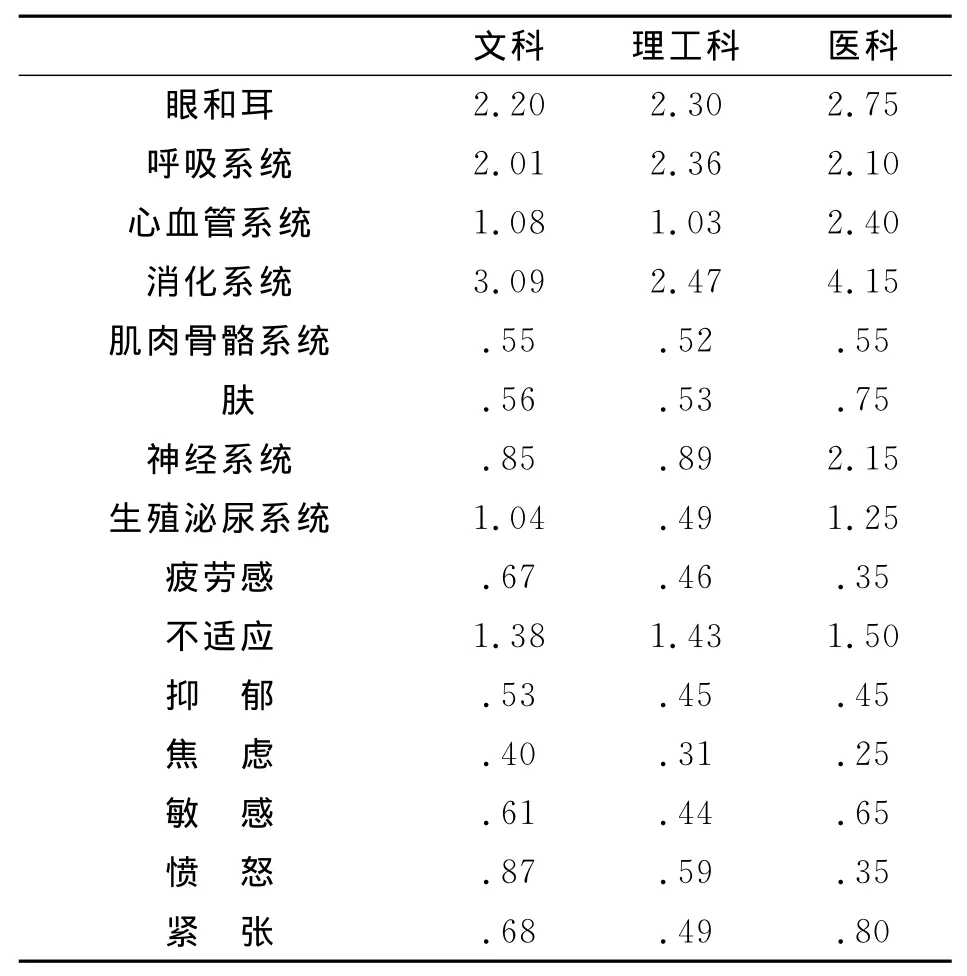

對男女生軀體癥狀、心理癥狀和生活習慣三個維度的二級因子的均值進行比較分析(見表4),發現除了呼吸系統因子之外,女生在其他因子的均值分均高于男生;兩個群體只有在神經系統和焦慮兩個因子中,不存在顯著性差異,在其他的十二個因子中,兩者的均值均存在著明顯的差異。

表4 不同性別大學生軀體、心理、生活習慣二級子項目均值分析表

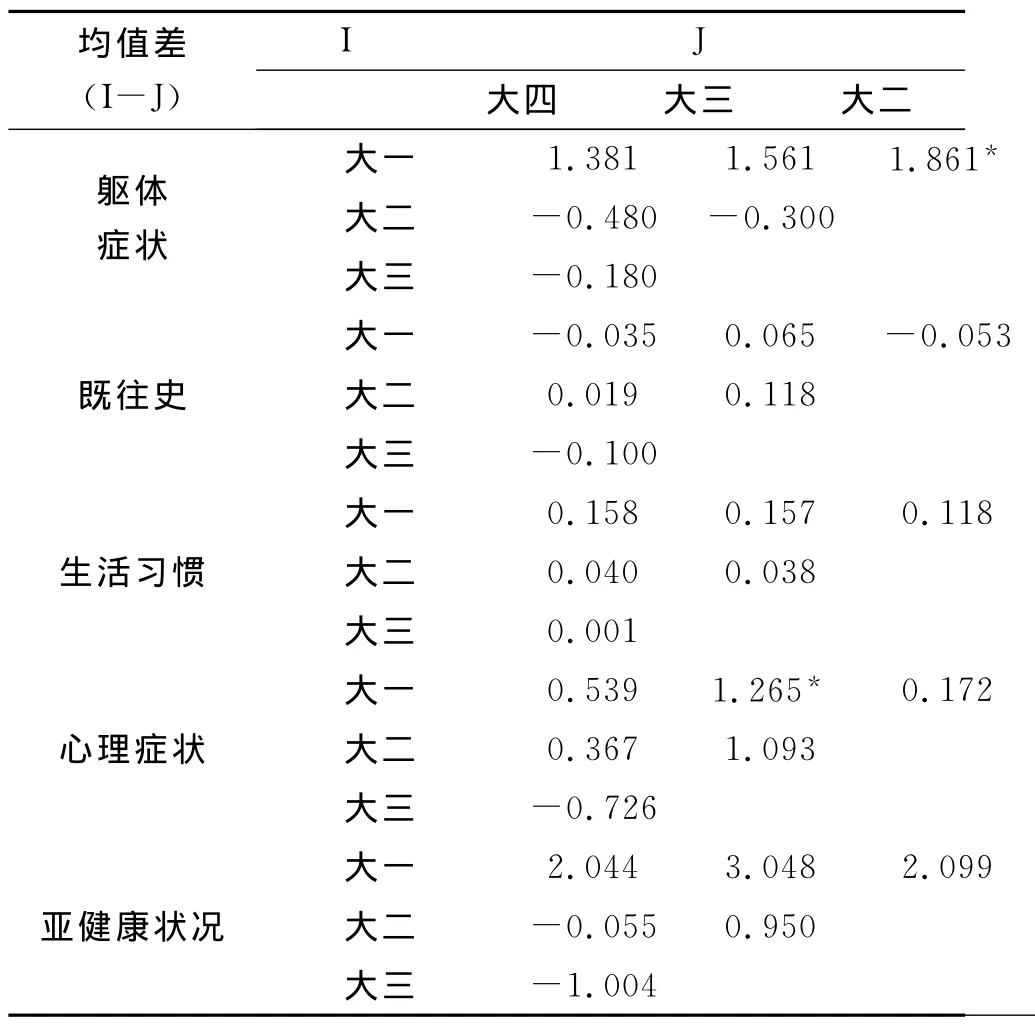

表5 不同年級大學生亞健康均值差比較分析表

2.3 不同年級大學生亞健康現狀比較分析

通過對四個年級大學生亞健康各維度的均值差進行兩兩對比(詳見表5),發現在軀體癥狀維度,大一年級的均值最高,之后分別是大四、大三和大二;且大一與大二兩個年級學生之間存在著顯著性的差異,這一結果與之前體質測試的結果相一致。在心理癥狀方面,均值由高到低排序分別為大一、大二、大四、大三,其中大一和大三年級的均值存在顯著性差異。這個可能是因為大一學生進入大學后,面臨新環境,適應過程的一個心理反應;而大四學生面臨就業和畢業的壓力,心理難免會出現焦慮、緊張等癥狀,這一結果也符合大學生的生存現狀。

對兩個存在顯著性差異維度的二級因子和年級進行因素分析,發現大一學生在軀體癥狀的各因子均值分均高于大二學生,其中在眼和耳、消化系統兩個因子中存在顯著性的差異;發現大一學生在心理癥狀維度的各因子均值分都高于大三學生,其中,在不適應和敏感因子中存在顯著性的差異。

2.4 不同學科大學生亞健康現狀比較分析

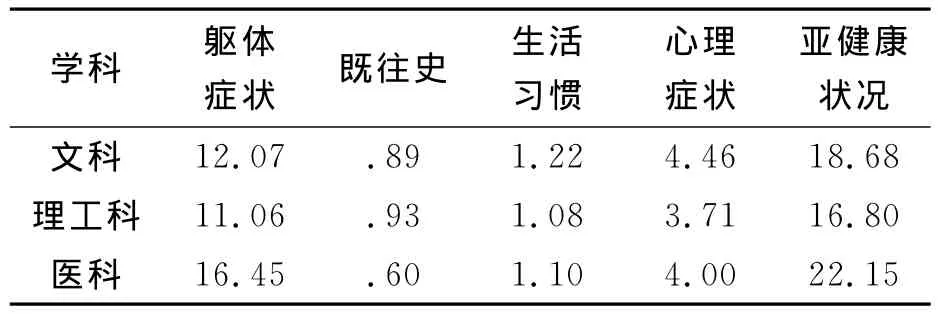

對不同學科大學生亞健康各維度的均值進行統計(見表6),發現醫科學生的軀體癥狀和亞健康狀況均值分最高,文科生的生活習慣和心理癥狀維度的均值分最高。

表6 不同學科大學生亞健康均值表

通過對各學科大學生軀體和心理癥狀的二級因子的均值統計(見表7),發現醫科學生在心血管系統、消化系統、神經系統三個維度的得分要明顯高于其他兩個學科的學生。文科生在抑郁、焦慮和憤怒三個維度的得分要高于其他兩個學科的學生。

表7 不同學科大學生軀體、心理癥狀二級因子均值表____

2.5 不同生源地大學生亞健康現狀比較分析

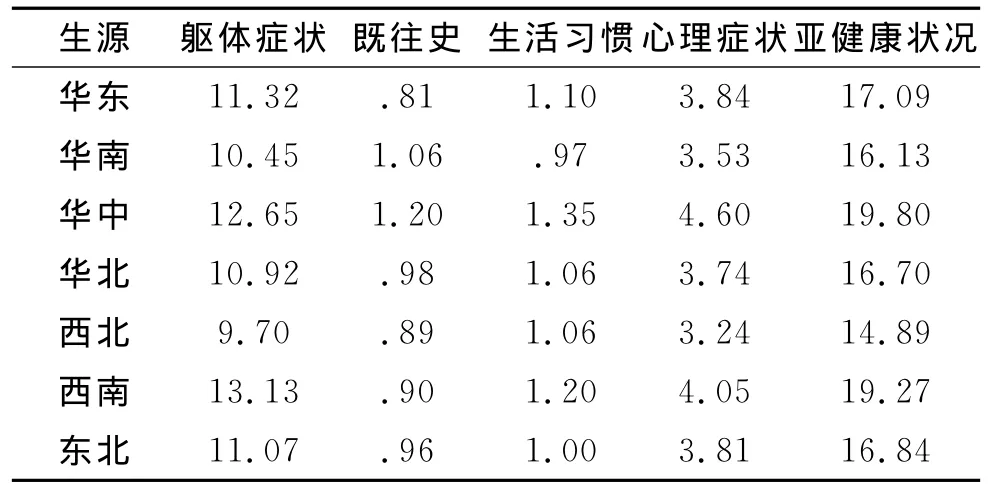

通過對不同生源地的大學生亞健康各維度的均值進行統計分析(表8),發現來自西南地區大學生在軀體癥狀維度的得分最高,而來自西北地區學生的均值分最低;通過單因素兩兩對比分析發現,來自西北地區大學生在軀體癥狀維度,與來自華中和西南地區學生之間存在著顯著性差異;在生活習慣維度,來自華中地區學生的均值分最高,華南地區學生的均值分最低,通過分析發現這兩個地區大學生在此維度中存在著顯著性的差異;在心理癥狀維度,來自華中地區大學生的均值分最高,而來自西北地區大學生在該維度的得分最低;在整體亞健康的維度,來自華中和西南地區大學生的均值分較高,而來自西北大學生的均值分中明顯低于其他地區大學生,通過兩兩對比,來自華中地區學生和西北地區學生在整體亞健康維度中存在著顯著性的差異。

表8 不同生源地大學生亞健康均值表

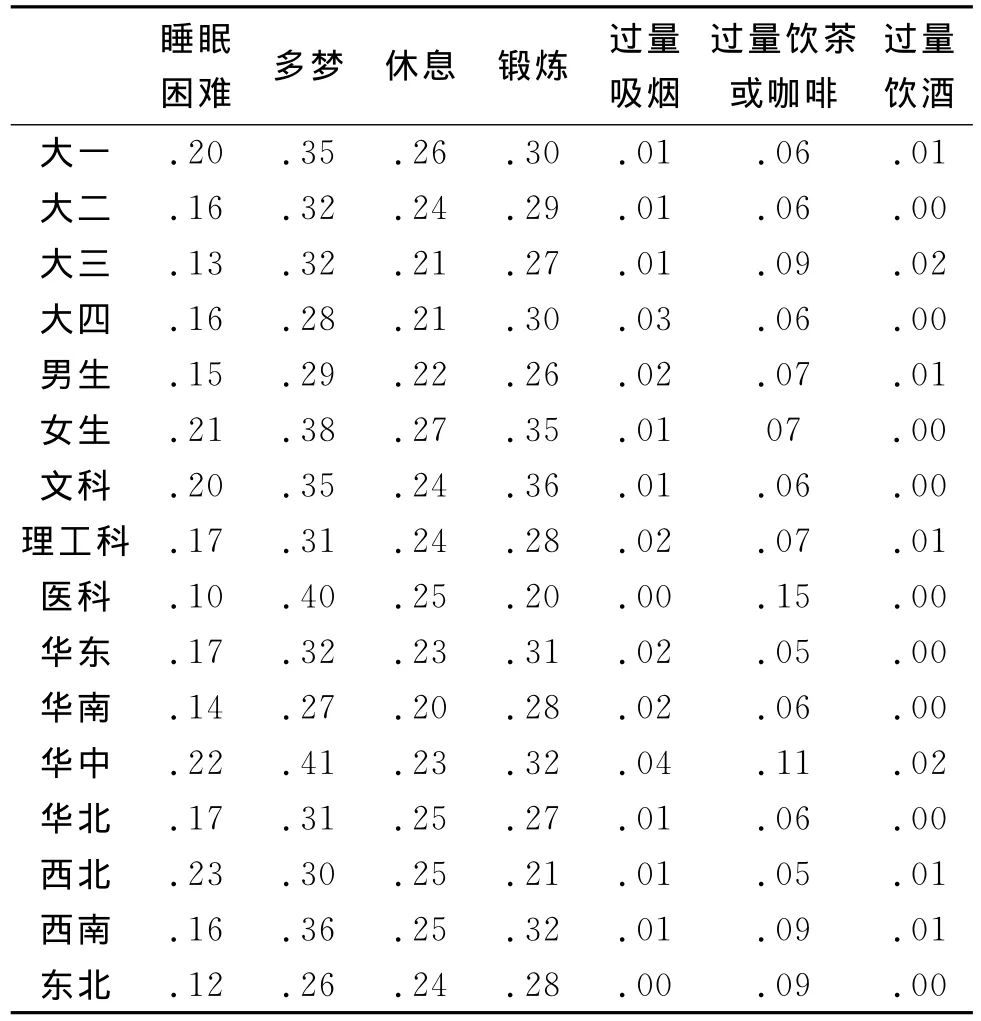

表9 大學生生活習慣均值表

2.6 影響大學生身心健康因素分析

通過對康奈爾醫學指數量表中的生活習慣維度進行均值分析(詳見表9),發現大一學生睡眠困難因子這一指標的得分較高,說明大一學生在入睡時有一定的困難,或者是睡眠質量較差;而大四學生在過量吸煙維度方面的均值較高,大三學生在過量飲茶(咖啡)和飲酒方面的均值較高。這可能與大四學生面臨畢業就業壓力過大有關,他們可能會選擇吸煙的方式來釋放壓力,而大三學生的社交活動較多,因此會攝入較多的酒精。

通過對男女生的對比發現,女生的睡眠質量要比男生差,而男生吸煙和飲酒的分值要高于女生,女生比男生更有規律的休息和鍛煉。同時,女生較多的文科生的睡眠質量也不佳。而以男生為主的理工科學生吸煙、喝酒的分值是最高的。醫科學生在過量飲茶(咖啡)方面的均值最高,可能與醫科學生的學業壓力較大有關。

從生源地來看,華中地區學生的睡眠質量較差,吸煙較多、過量飲茶(咖啡)、飲酒情況也比其他地區學生嚴重,可見華中地區學生的生活習慣不是太好。

3 結論與建議

3.1 結論

3.1.1 大一的男生和大二的女生發生亞健康狀況的比率在大學四個年級中是最高的;

3.1.2 華中、東北地區的男生和華南地區的女生發生亞健康狀況的比率明顯高于其他地區;

3.1.3 相對其他學科,醫科學生亞健康情況更加嚴重,由此得知大量的學業負擔和壓力是影響大學生亞健康的一個因素;

3.1.4 大學生身心健康狀況不理想的情況是由多方面因素共同作用的結果。主要包括生活習慣、壓力、缺乏體育鍛煉、飲食習慣這幾個方面。

3.2 建議

3.2.1 應構建與落實新型健康教育課程體系,豐富健康教育的形式與內容。增設健康教育指導教師,加大宣傳力度,促使更多的學生了解“亞健康”狀態的各種表現形式,及早預防或發現“亞健康”狀態,并將之消滅于萌芽之中;

3.2.2 在對學生作定期健康檢查時增加“亞健康”方面的篩檢并建立相應的健康檔案,針對不同群體學生采取群體和個體相結合的健康教育和預防干預措施;

3.2.3 校方應努力創造適合學生身心特點的校園文化氛圍,形成寬松有序的業余生活環境。同時大學生也應該通過各種方式調節好心態,提升對抗壓力的能力而不是消極逃避影響健康,即便是在學業繁忙壓力增加的情況下,體育鍛煉也是不能被忽視的;

3.2.4 大學生除養成良好的鍛煉、睡眠習慣外,還要養成良好的飲食習慣,特別要了解膳食營養與能量分配等方面的基本知識。

[1]劉星亮,王迎春,葛嵐,陳穎.普通高校學生“亞健康”狀態的成因調查與分析[J].湖北體育科技,2010,29(3).

[2]楊現新,凌文杰,李玉周.普通高校大學生亞健康狀態原因分析[J].現代預防醫學,2006,33(11):21-47.

[3]凌文杰,安東霞,程秋珍.河南高校大學生亞健康現狀[J].河南大學學報:醫學版,2005,24(4):76.

[4]孫海婭.大學生亞健康現狀的干預對策[J].菏澤醫學專科學校學報,2007,19(2):80.

[5]董莉,董玉整.“亞健康”的表現、原因和對策[J].醫學與哲學,2001,22(12):54-55.

[6]劉星亮,程序.體質健康概論[M].武漢:武漢出版社,2007.