不同膜色覆膜對馬鈴薯生育、產量及淀粉含量的影響

韓秀鋒 郭偉鋒 高 山 徐海峰

(1 塔里木大學植物科學學院,新疆阿拉爾843300)

(2 農一師四團種子站,150030)

馬鈴薯喜低溫、冷涼的氣候環境,喜偏酸性的土壤,生育期內需要大量的水,適應性強。馬鈴薯生產潛力巨大,改善栽培方式是提高馬鈴薯單產水平的重要手段之一[1]。新疆地區雖然馬鈴薯種植面積相對較小,但單產一直較高。南疆地區馬鈴薯生產范圍較小,品種相對單一,多數地區馬鈴薯栽培歷史較短。馬鈴薯地下塊莖的生長發育狀況及產量水平直接受土壤環境的影響[2]。作為一項保墑措施的地膜覆蓋高產技術前人進行了大量報道[3-6]。其中,黑膜覆蓋栽培方式近些年在新疆被逐步采用,如在新疆庫爾勒地區辣椒、馬鈴薯均有黑膜覆蓋種植。南疆絕大多數地區的農業是以灌溉為主的綠洲農業,2009年馬鈴薯已成為近些年南疆重點扶持重要作物,研究南疆生態條件下馬鈴薯高產優質栽培方式十分必要。本試驗對通過設置不同覆膜方式對馬鈴薯產量和品質形成的影響進行了研究。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試品種為:北方一作區育成的極早熟馬鈴薯品種東農303。

1.2 試驗方法

試驗于2011年在農一師四團種子試驗站進行,試驗設黑膜、白膜、裸地三種處理,3次重復,2行區,行長4 m,株行距20×80 cm。試驗地點土壤土質為沙壤土,肥力中等。4月13日播種,栽培管理均同大田。每小區面積(4×2×0.8=6.4 m2)。出苗后注意記錄現蕾、開花日期。苗期開始每隔7 d,每個品種選取6株測量株高,在株高固定的淀粉積累期測量莖粗。苗期調查單位面積雜草數。塊莖增長期測定結薯區土壤含水量,土壤溫度。收獲時以小區為單位對商品薯(大中薯中不包括青皮、畸形、龜裂的塊莖)產量、總產量、單株結薯數、大中薯率進行測定。中不包括青皮、畸形、龜裂的塊莖)產量、總產量、單株結薯數、大中薯率。

1.3 數據采集與處理

對測量所得的株高、莖粗、產量等數據方差分析采用DPS軟件分析,作圖使用Excel2003。

2 結果與分析

2.1 物候期比較

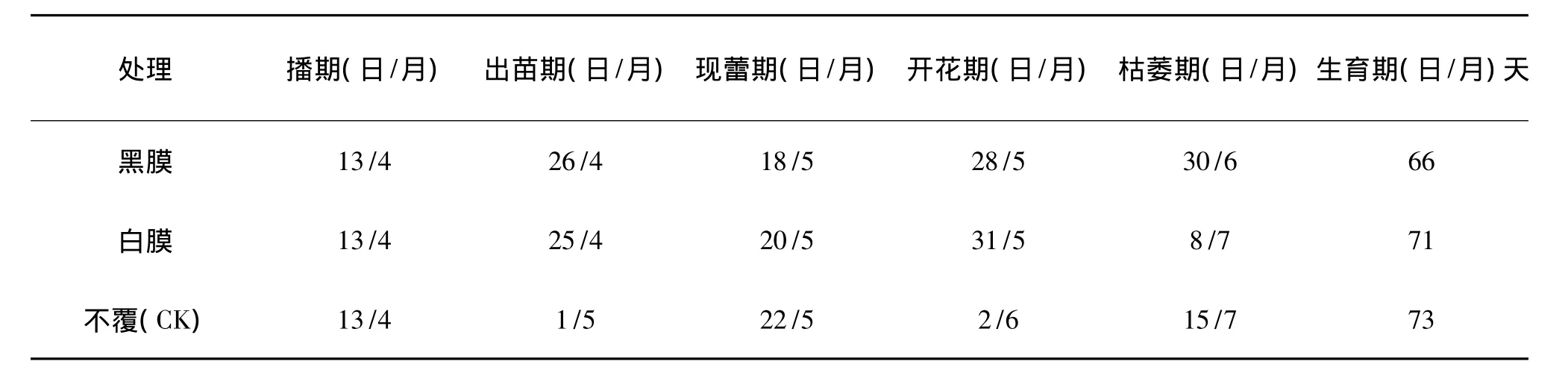

從表1可以看出,黑膜和白膜處理馬鈴薯出苗時間、現蕾期、開花期、枯萎期均較對照裸地處理有所提前,且黑膜、白膜處理生育期較對照裸地處理分別縮短7天和2天。

表1 各處理物候期

2.2 生育性狀

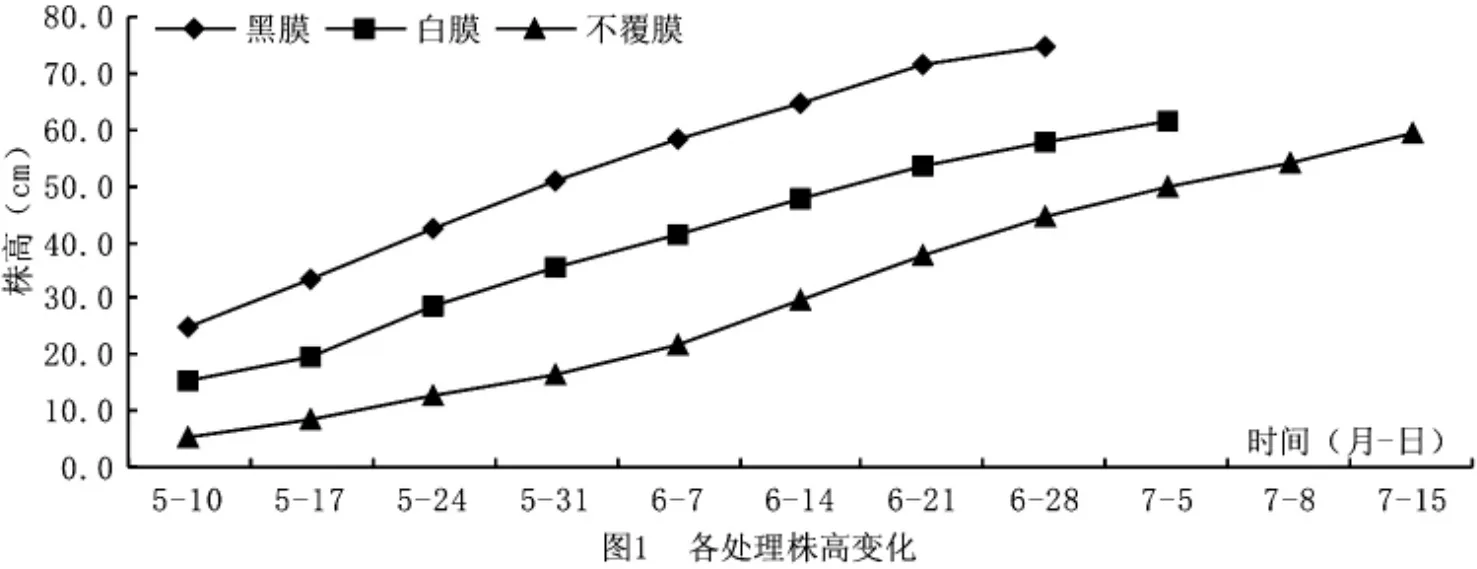

對生育期內三種處理的株高進行比較(見圖1),三種處理生育期內株高變化均呈慢-快-慢變化,黑膜處理一直保持快速增長的趨勢。生育期內株高始終表現為黑膜>白膜>不覆膜,從苗期(5月10日)至盛花期(6月14日)黑膜和白膜處理,株高增速明顯高于不覆膜處理,從苗期至6月中旬鈴薯生長經歷了塊莖形成和塊莖膨大期,是決定結薯數多少,塊莖膨大,發揮產量潛力的關鍵階段,株高對產量影響很大。這一階段內黑膜和白膜處理株高增加了39.9 cm、32.2 cm,不覆膜處理增加了24.5 cm。對照不覆膜處理株高至7月中旬之后才停止生長,而黑膜和白膜處理株高分別于6月末和7月初提前停止生長。

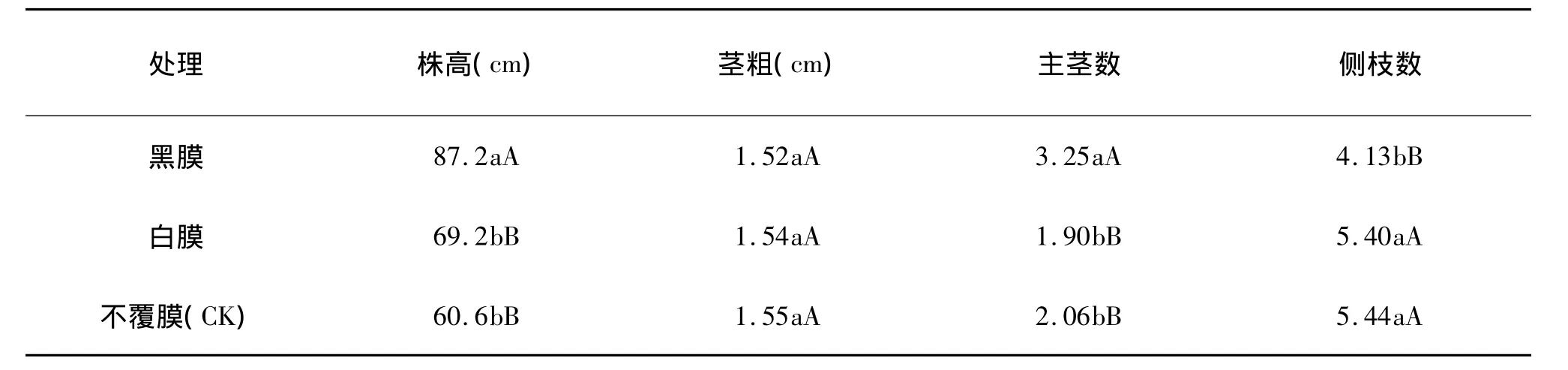

對淀粉積累期三種處理的株高、莖粗、主莖數、側枝數等植株性狀分別進行方差分析和多重比較,株高表現為黑膜>白膜>裸地,其中黑膜處理株高最高,平均最大株高達87.2 cm,它與白膜處理和裸地處理之間呈極顯著差異;裸地處理株高最矮,平均株高只有60.6 cm,它與白膜處理之間呈無顯著差異。

莖粗性狀處理間呈無顯著差異。主莖數表現為黑膜>裸地>白膜。其中黑膜處理主莖數最多,平準最多主莖數為3.25株,它與白膜處理和裸地處理之間呈極顯著差異;白膜處理主莖數最少,平均主莖數為1.90株,它與黑膜處理之間呈極顯著差異,與裸地之間呈無顯著差異。

側枝數表現為黑膜<白膜<裸地。其中黑膜處理側枝數最少,平均側枝數為4.13,它與白膜處理和裸地處理之間呈極顯著差異;裸地處理側枝數最多,平均側枝數為5.44,它與白膜處理之間呈無顯著差異,與黑膜處理之間呈極限出差異。這是由于側枝數的多少與主莖數的多少趨勢相反,這是由于如果主莖數多、生長密集、下部通風透光較差,不利于側芽的生長,造成側枝數少。

表2 不同處理株高、莖粗、主莖數、側枝數的多重比較

2.3 生長環境的影響

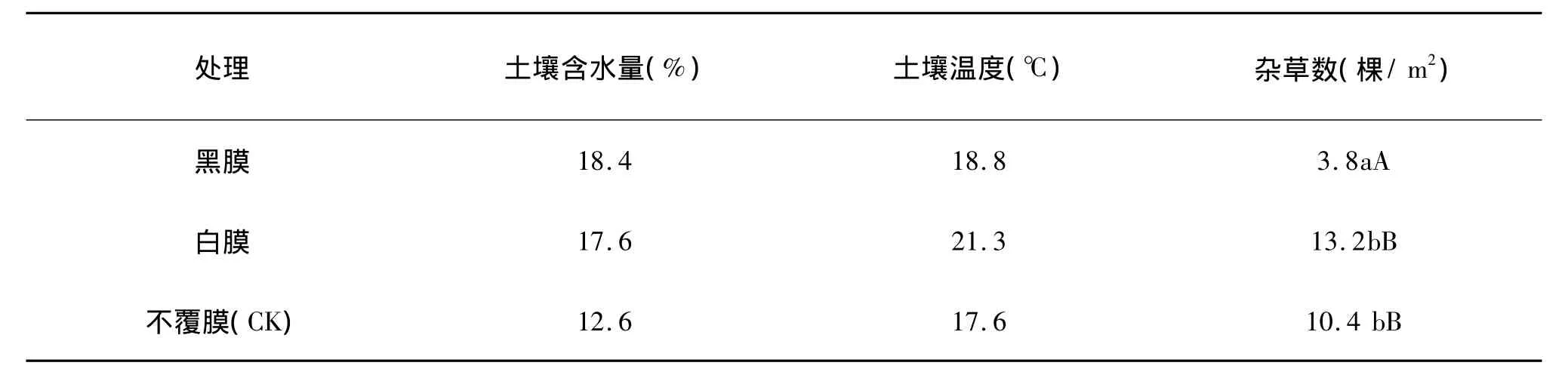

試驗分別對田間土壤含水量、土壤溫度、單位面積內雜草數進行比較(見表3),結果表明:開花期(6月中旬),覆膜處理均提高了土壤含水量,黑膜覆蓋田間土壤含水量最高為18.4%,白膜覆蓋土壤含水量較高為17.6%,裸地處理田間土壤含水量僅為為12.6%。相比之下,由于地膜覆蓋抑制了土表水分蒸發,黑膜和白膜覆蓋都起到了較好保水的效果。黑膜覆蓋通過提高地溫有利于馬鈴薯提早出苗。

另外,覆膜處理還起到了增溫的效果,白膜處理土壤溫度最高,現蕾期黑膜、白膜地膜內0~20 cm土溫為18.8℃、21.3℃,較裸地(17.60℃),分別提高了1.2℃、3.7℃。黑膜處理相對于常規白膜較低的土壤溫度,更適于馬鈴薯結薯和塊莖的膨大。

試驗還表明,黑膜處理和白膜、裸地處理雜草數呈極顯著差異。苗期黑膜處理每平方米平均雜草3.8棵,白膜和裸地處理每平方米平均雜草分別為13.2棵、10.4棵。由于黑膜透光性差覆蓋可以顯著抑制田間雜草的生長,從而改善了馬鈴薯田間生長環境,避免了生產上清除雜草也要人工成本的增加。

表3 田間土壤環境比較

2.4 產量結果

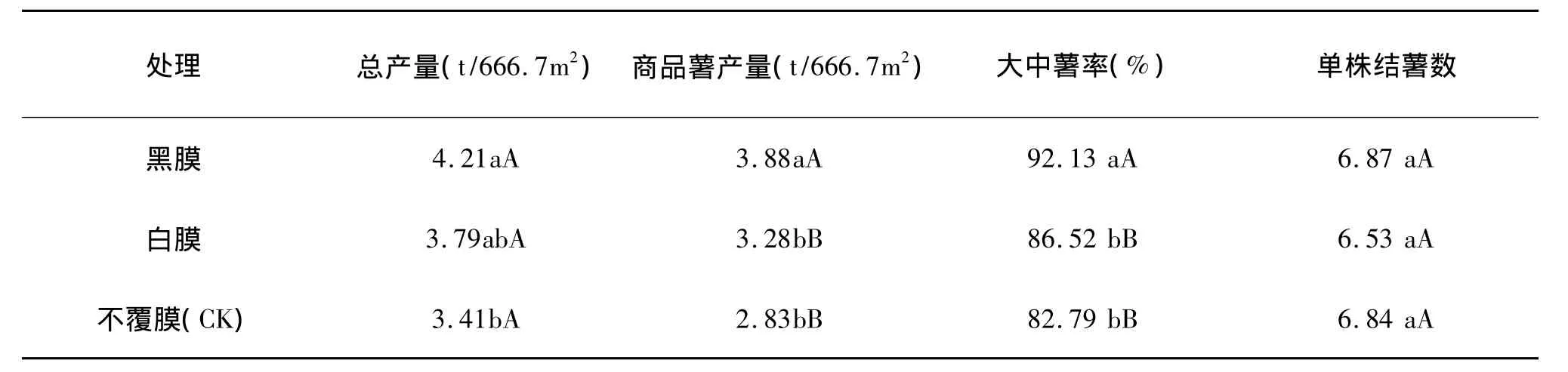

對產量的方差分析表可以看出(見表4),總產量表現為黑膜>白膜>裸地。其中黑膜處理總產量最高,平均總產量為63.15 t·hm-2,與裸地處理之間差異達顯著水平;裸地處理總產量最低,平均總產量為53.6 t·hm-2,與黑膜處理之間呈顯著差異。商品薯產量表現為黑膜>白膜>裸地。其中黑膜處理商品薯產量最高,平均商品薯產量為58.2 t·hm-2,它與白膜處理和裸地處理之間呈極顯著差異;裸地處理商品薯產量最低,平均商品薯產量為42.45 t/6 t·hm-2,它與白膜處理之間呈無顯著差異,與黑膜處理之間呈極顯著差異。黑膜處理與白膜處理和裸地處理之間呈極顯著差異,其中黑膜處理大中薯率最高,平均大中薯率為92.13%,裸地處理大中薯率最低,平均大中薯率為82.79%。各處理之間單株結薯數沒有顯著差異。總產量表現為黑膜>白膜>裸地,商品薯產量表現為黑膜>白膜>裸地,大中薯率表現為黑膜>白膜>裸地。黑膜和白膜處理分別比對照裸地處理增產23.3%、11%。黑膜處理的大中薯率比對照增加了9.36%。

表4 不同處理產量比較

2.5 淀粉含量

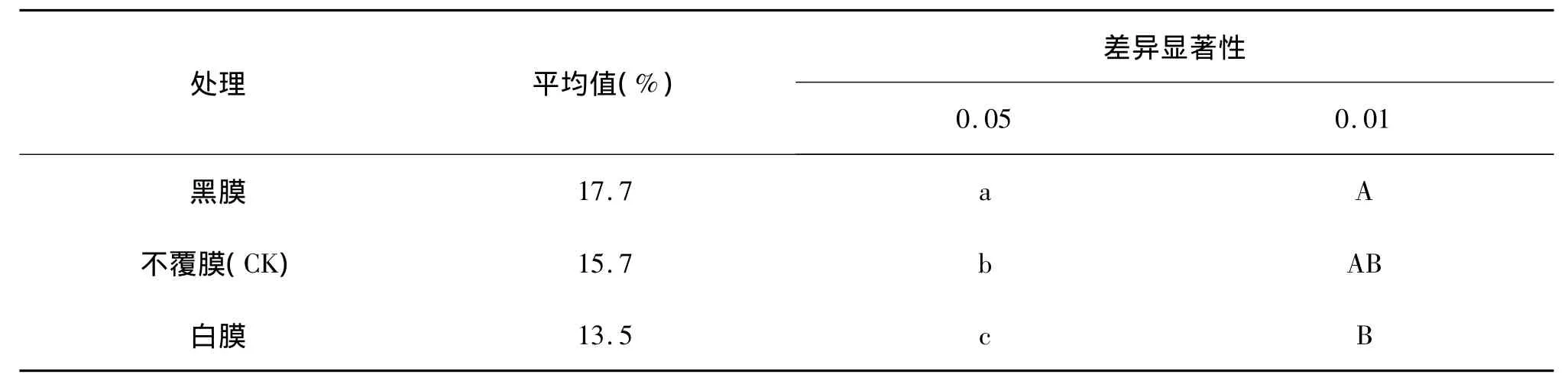

由表5可知,三種處理間淀粉含量順序為黑膜>不覆膜(CK)>白膜。其中黑膜處理淀粉含量最高,平均淀粉含量為17.7%,它與不覆膜處理之間呈顯著差異,與白膜處理之間呈極顯著差異;白膜處理淀粉含量最低,平均淀粉含量為13.5%,它與不覆膜處理之間呈顯著差異,與黑膜處理之間呈極顯著差異。黑膜處理比不覆膜淀粉含量增加4.2%。可見由于地下土壤環境的差異,覆白膜會導致淀粉含量的降低。

表5 淀粉含量多重比較

三種處理間淀粉產量表現為黑膜>白膜>裸地(CK)。其中黑膜處理淀粉產量最高,平均淀粉產量達10.05 t·hm-2,與白膜處理之間呈無顯著差異,與裸地處理之間呈極顯著差異;裸地處理淀粉產量最低,平均淀粉產量為8.55 t·hm-2,與白膜處理之間無顯著差異,與黑膜處理之間差異極顯著。黑膜處理淀粉產量比裸地對照每公頃產量增加1.95 T。雖然白膜處理降低了淀粉含量,但由于產量較高,與對照相比淀粉產量并無明顯差異。

3 結論

3.1 黑膜處理改善了馬鈴薯生長的地下土壤環境。黑膜處理通過提高地溫促進了馬鈴薯提早出苗。馬鈴薯是對水分和溫度都極為敏感的一種作物。開花期后黑膜覆蓋保墑效果良好,相對于傳統常規采用的白膜降低土壤溫度的研究結果與前人研究結果一致[7]。提高了土壤含水量,而且顯著減少田間雜草的數量,避免了由于雜草對土壤中水分和養分的競爭。

3.2 黑膜和白膜處理對馬鈴薯生長發育速度產生了影響,出苗時間、現蕾期、開花期、枯萎期生育期均不同程度提前。

3.3 黑膜處理與對照裸地處理、常規白膜兩處理相比,株高、主莖數顯著增加。株高顯著增加,對于品種特性表現為植株矮小的早熟品種東農303來說在空間上改善、提高了光合能力。由于主莖數與產量成正相關的關系[8],因而為高產奠定了基礎。

3.4 黑膜處理顯著提高了總產量、商品薯產量、大中薯率、塊莖淀粉含量。黑膜、白膜處理馬鈴薯產量分別較裸地對照處理提高了23.3%、11%。

可見采用黑膜處理對于馬鈴薯生產,具有明顯的促進早熟、增產、改善品質作用,具有實際應用價值。近些年,黑膜覆蓋在馬鈴薯栽培中正逐步被采用,采用這一方式進行馬鈴薯栽培必須注意出苗后要及時破膜放苗,以防止高溫晴天高溫灼傷幼苗。

[1] 門福義,劉夢蕓.馬鈴薯栽培生理[M] .北京:中國農業出版社,1995:74,309.

[2] 劉克文,謝剛,楊運志,等.隨州春馬鈴薯“深溝高壟全覆膜”綜合配套栽培技術[J] .中國馬鈴薯,2011,25(6):336-338.

[3] 高明珠.旱地馬鈴薯黑膜覆蓋栽培技術規程[J] .農業技術與裝備,2011,(21):58-59.

[4] 聶戰聲,謝延林,王耀,等.寒旱區不同覆膜栽培模式對馬鈴薯產量的影響[J] .中國馬鈴薯,2011,(4):213-217.

[5] 陳秉焱.旱地馬鈴薯不同膜色不同覆膜方式品種比較研究寧夏農林科技[J] .2012,53(03):1-4,7.

[6] 馬效軍,吳夢寒.“黑膜”馬鈴薯甘肅省定西旱作農業掀起二次革命[J] .農業技術與裝備,2011,(21):58-59.

[7] 張維禮,胡亞峰.馬鈴薯不同覆膜方式對比試驗[J] .旱作農業,2011,(19):9-10.

[8] 楊相昆,田海燕,等.不同播種方式及種植密度對馬鈴薯種薯生產的影響[J] .西北農業學報,2009,22(4):910-912.