貯藏時間對馬鈴薯雜交實生籽發(fā)芽率的影響

蔣瑜,朱維賢,楊春利,張麗芳,魏明,劉衛(wèi)民

(云南昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,650213)

馬鈴薯起源于南美洲的哥倫比亞、秘魯和玻利維亞的安第斯山區(qū),是我國主要糧食作物之一,云南省也有大面積種植,現(xiàn)已達(dá)33萬hm2以上,總產(chǎn)量超過600萬t,居全國第3。現(xiàn)今云南馬鈴薯產(chǎn)業(yè)得到了迅速的發(fā)展,特別是脫毒生產(chǎn)技術(shù)有了廣泛的應(yīng)用,種薯的質(zhì)量有了很大的提高。但是由于云南交通較不發(fā)達(dá)和脫毒種薯的成本較高,限制了脫毒種薯的推廣和應(yīng)用,而馬鈴薯雜交實生籽(TPS)的利用將能有效解決種薯和成本問題。因馬鈴薯雜交實生種子收獲后,需有1 a左右的自然休眠期,若不進(jìn)行后熟處理則不能萌發(fā),為此,以1 500 mg/kg的赤霉素溶液處理馬鈴薯種子,即人工打破休眠,研究馬鈴薯雜交實生籽發(fā)芽率情況。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

由國際馬鈴薯中心提供的種薯來繁育馬鈴薯雜交實生籽,馬鈴薯雜交實生籽用網(wǎng)袋存放于室溫條件下。

1.2 試驗方法

①2006年試驗 分別將2003年、2004年所制的馬鈴薯雜交實生籽各40粒放入培養(yǎng)皿中培養(yǎng);將2005年制的種子用1 500 mg/kg赤霉素液浸泡催芽12 h,撈出用清水沖洗后放入培養(yǎng)皿。

②2007年試驗 分別將2003年、2004年、2005年所制的馬鈴薯雜交實生籽各40粒放入培養(yǎng)皿中進(jìn)行培養(yǎng);將2006年制的種子用1 500 mg/kg赤霉素液浸泡催芽12 h,撈出用清水沖洗后放入培養(yǎng)皿。

③2008年試驗 分別將2003年、2004年、2005年、2006年所制的馬鈴薯雜交實生籽各40粒放入培養(yǎng)皿中進(jìn)行培養(yǎng);將2007年制的種子用1 500 mg/kg赤霉素液浸泡催芽12 h,撈出用清水沖洗后放入培養(yǎng)皿。

④2009年試驗 分別將2003年、2004年、2005年、2006年、2007年所制的馬鈴薯雜交實生籽各40粒放入培養(yǎng)皿中進(jìn)行培養(yǎng);將2008年制的種子用1 500 mg/kg赤霉素液浸泡催芽12 h,撈出用清水沖洗后放入培養(yǎng)皿。

4 a的試驗都在光照培養(yǎng)箱中進(jìn)行,溫度為20℃,培養(yǎng)皿中放入過濾紙,每天噴水1次,分別在第3天、第5天和第10天各進(jìn)行1次數(shù)據(jù)調(diào)查。發(fā)芽率(%)=(發(fā)芽種子粒數(shù)/總粒數(shù))×100%。

2 結(jié)果與分析

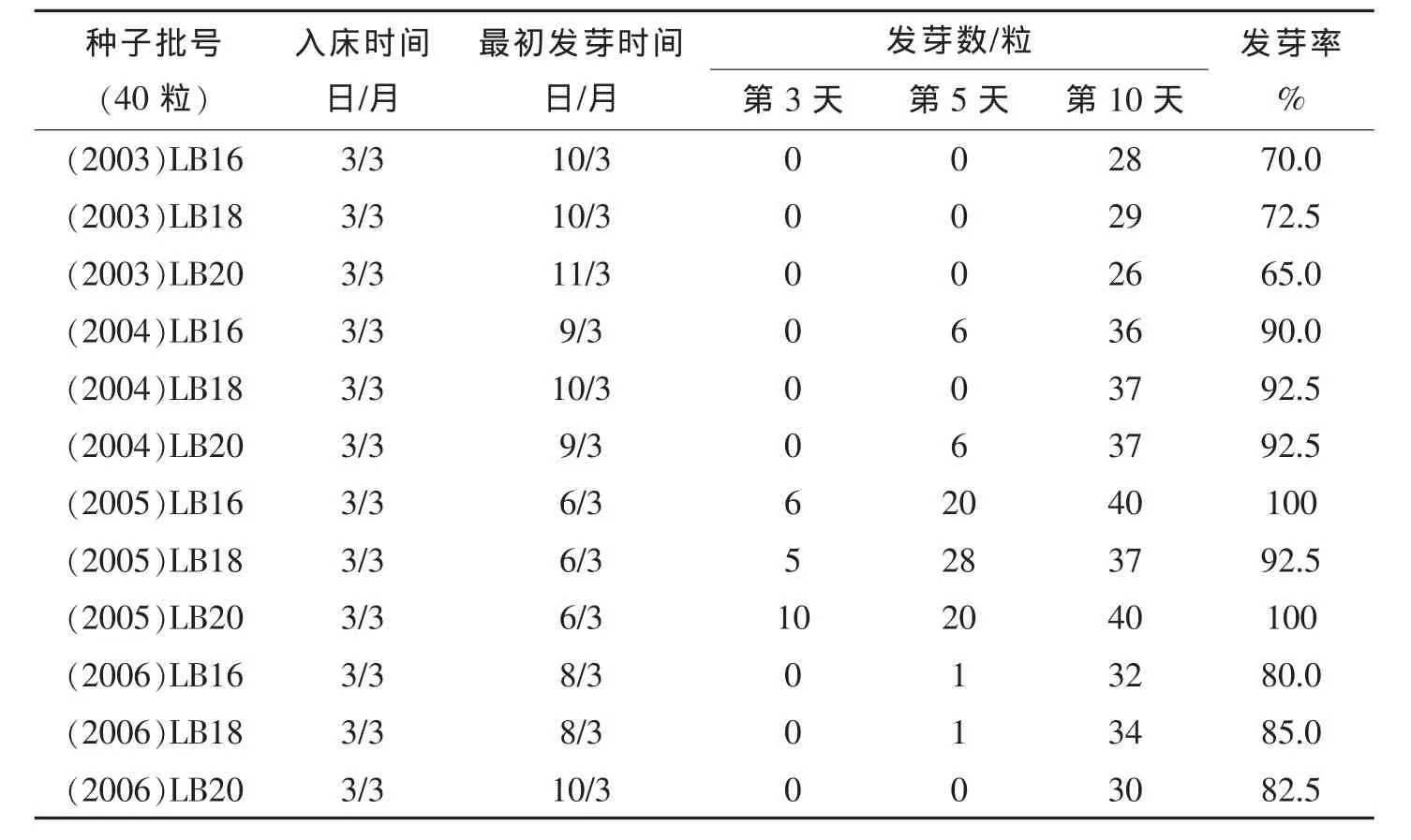

2.1 2006年試驗

試驗數(shù)據(jù)(表 1)表明,2003年、2004年制的種子發(fā)芽率分別為96.7%,99.2%,而通過人工打破休眠的2005年所制的種子平均發(fā)芽率為80%。

2.2 2007年試驗

試驗數(shù)據(jù) (表2) 表明,2003年、2004年、2005年所制的種子發(fā)芽率分別為69.2%,91.7%,97.5%,而通過人工打破休眠的2006年所制的種子平均發(fā)芽率為82.5%。

2.3 2008年試驗

試驗數(shù)據(jù) (表3) 表明,2003年、2004年、2005年及2006年所制種子發(fā)芽率分別為55%,72.5%,90%及98.3%,而通過人工打破休眠的2007年所制的種子平均發(fā)芽率為80.8%。

2.4 2009年試驗

試驗數(shù)據(jù)(表4)表明,2003-2007年所制的種子發(fā)芽率分別為 51.7%,60%,73.3%,92.5%,97.5%,而通過人工打破休眠的2008年所制的種子平均發(fā)芽率為85.8%。

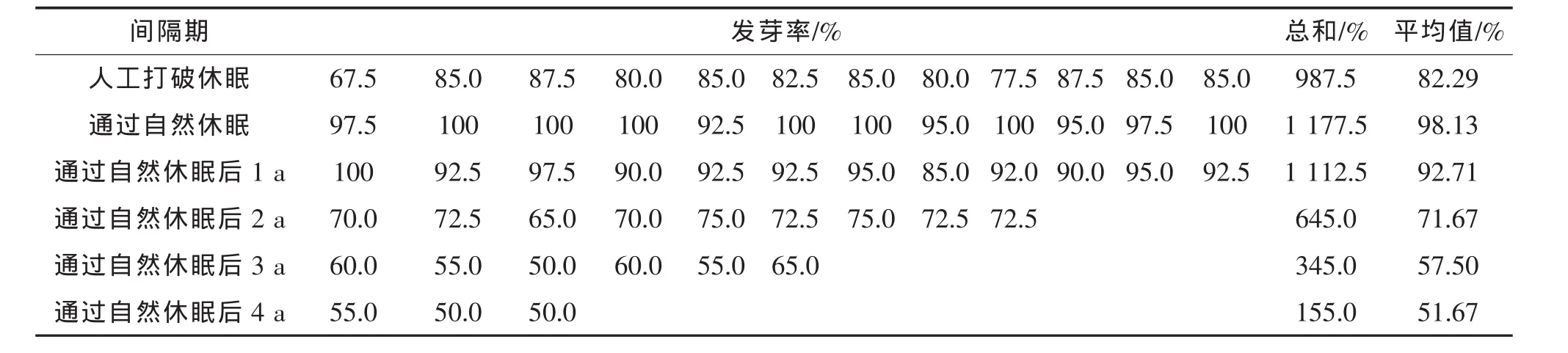

2.5實生種子貯藏期對發(fā)芽率的影響

將表1~4中的數(shù)據(jù)進(jìn)行合并,見表5,取發(fā)芽率為考察指標(biāo),間隔期為影響指標(biāo)因素,這個因素取6個水平:①人工打破休眠,②剛好通過自然休眠(貯藏1 a),③通過自然休眠后1 a(貯藏2 a),④通過自然休眠后2 a(貯藏3 a),⑤通過自然休眠后3 a(貯藏4 a),⑥通過自然休眠后 4 a(貯藏 5 a)。

由表5可知,馬鈴薯實生種子剛好通過自然休眠的發(fā)芽率最高,為98.13%,其次是自然休眠后1 a,發(fā)芽率為92.71%。經(jīng)方差分析,F(xiàn)=253.6>F0.01=3.5, 所以馬鈴薯實生種子貯存時間的長短對實生種子發(fā)芽率的影響極顯著,不同貯藏年限種子發(fā)芽率存在極顯著差異,其中貯藏1 a的種子發(fā)芽率最高,其次為貯藏2 a的。

3 小結(jié)與討論

表1 2006年馬鈴薯雜交實生籽發(fā)芽試驗

表2 2007年馬鈴薯雜交實生種子發(fā)芽試驗

表3 2008年馬鈴薯雜交實生籽發(fā)芽實驗

馬鈴薯實生種子在充分風(fēng)干后于室溫下貯存,發(fā)芽率隨制種時間的延長越低。種子剛通過自然休眠期的發(fā)芽率高,人工打破休眠的種子發(fā)芽遲,且發(fā)芽率不高。因此,用馬鈴薯雜交實生籽種植時應(yīng)選擇休眠期剛過的作為種子,不要選擇擺放時間較長的種子,這樣發(fā)芽率高,產(chǎn)量也就會高。馬鈴薯實生籽在一般在室內(nèi)溫度貯藏條件下,經(jīng)6 a時間貯藏后,仍具有50%以上的發(fā)芽率。

表4 2009年馬鈴薯雜交實生籽發(fā)芽試驗

表5 種薯發(fā)芽率方差分析計算

[1]張麗芳,蔣瑜,朱維賢,等.馬鈴薯雜交實生子在云南的應(yīng)用潛力[J].云南農(nóng)業(yè)科技,2008,22(5):63-64.