120例精神分裂癥患者心理護理效果評估

王延杰 胡桂賢

精神分裂癥患者存在多種認知缺陷癥狀,并與陽性、陰性癥狀一樣已成為一個獨立癥狀群[1]。研究表明,認知缺陷與精神分裂癥患者的社會功能和疾病密切相關,其影響甚至比陰性癥狀解體癥狀更突出[2]。精神分裂癥患者因上述認知缺陷,更不能配合治療,依從性較差,而醫生在藥物與心理治療時,在臨床上精神科護士更能密切觀測患者,因在臨床上護士使用針對精神分裂癥患者心理護理,對患者臨床癥狀和社會功能恢復更有效果,本文對這部分研究進行探討。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究對象來自佳木斯精神病人福利院,精神分裂癥患者120例中,男62例,女58例,男女之比為1.07∶1;年齡18~43歲;平均(29.16±3.51)歲;以上患者均符合CCMD-3診斷標準[3]。偏執型 40例(34%),青春型 31例,(26%),緊張型20例(17%),單純型15例(13%),未定型14例(12%)。以上患者均由二名副主任醫師門診診斷明確入院,以上患者均由非典型藥物(利培酮)治療為主。

1.2 方法

1.2.1 評定工具 用陽性和陰性量表(PANSS)評定患者的精神病狀態,入組時及治療后評定二次,由二名主治醫師完成。用住院患者護士觀察量表(NOSIE)[3]評定患者的行為,該量表共30條目,歸納為:①社會功能。②社會興趣。③個人衛生。④易激惹。⑤精神病表現。⑥遲滯6個因子,入組時、第四周、第八周各評定一次,由經過培訓主管護士完成。

1.2.2 心理護理方法 以上心理護理均由病房六名主管護師進行完成,在進行前護士均由我院專業心理治療師培訓,在臨床護理中主要采用兩種心理治療方法。第一:認知行為治療,主要針對社會功能,認知的分化 、社會性知覺(對環境的覺察),口頭表達或交往、自知能力及處理人際關系,第二,支持性心理治療,主要講解有關疾病知識,使患者逐漸認識到藥物治療及維持治療的重要性,解釋治療中出現的各種問題(包括藥物副作用),提高對治療后依從性。

1.3 統計分析 采用SPSS 10.0軟件,根據資料性質進行描述性分析,方差分析,t檢驗和相關分析。

2 結果

2.1 在8周治療中,心理護理治療組共120例,其中5例因藥物反應間斷心理護理治療,12名因病情波動間斷心理治療,但后期均由治療組護士針對性治療,無脫落病例,治療組每名護士培訓10名患者,每周二次且正確率達到90%以上。

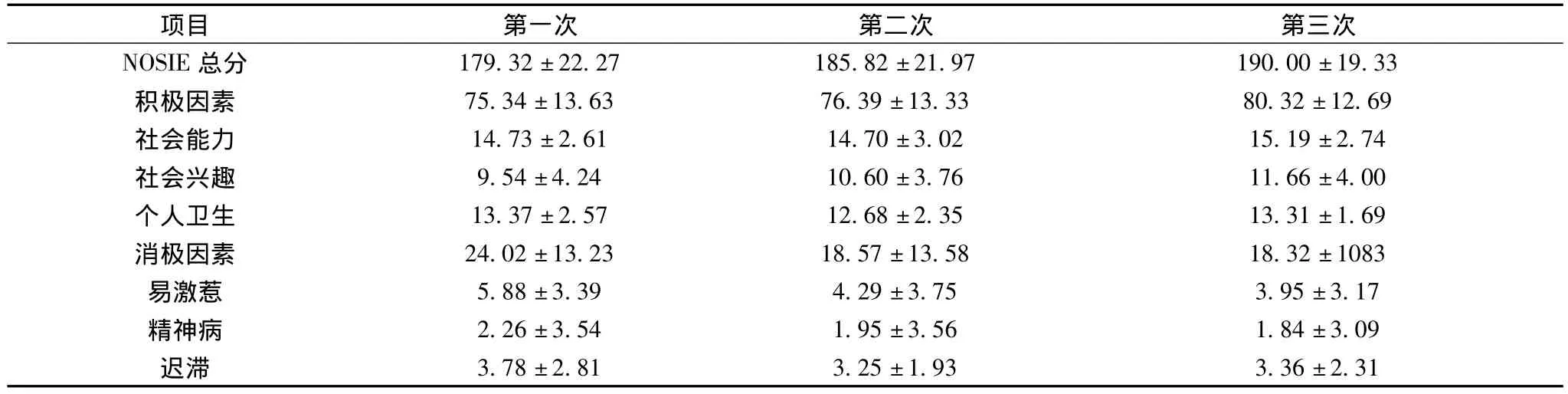

2.2 心理護理治療后NOSIE評定變化見表1。

表1 心理護理后患者NOSIE評定變化(±s)

表1 心理護理后患者NOSIE評定變化(±s)

注:三次比較差異有統計學顯著意義(P<0.001)

項目 第一次 第二次 第三次NOSIE總分3.78±2.81 3.25±1.93 3.36±2.31 179.32±22.27 185.82±21.97 190.00±19.33積極因素 75.34±13.63 76.39±13.33 80.32±12.69社會能力 14.73±2.61 14.70±3.02 15.19±2.74社會興趣 9.54±4.24 10.60±3.76 11.66±4.00個人衛生 13.37±2.57 12.68±2.35 13.31±1.69消極因素 24.02±13.23 18.57±13.58 18.32±1083易激惹 5.88±3.39 4.29±3.75 3.95±3.17精神病 2.26±3.54 1.95±3.56 1.84±3.09遲滯

NOSIE總分第二次、第三次均較第一次明顯提高,差異有統計學意義,P<0.001,其中積極因素的社會興趣因子分明顯提高,消極因素的易激惹因子分明顯頭減低,差異有統計學意義P<0.001。

3 討論

精神分裂癥因住院期間,心理護理與患者密切相關,心理護理必須是有目的、有計劃、有系統、有評價的治療行為,其實質是一種干預,它向患者提供改變行為和生活方式所必須的知識、技術與服務等,使患者在面臨疾病癥狀和疾病預防、治療、康復等各個層次的問題時,有能力做出行為抉擇,消除或減輕影響疾病的危險因素,自愿采取有利于健康的行為和生活方式,以促進疾病康復和社會功能、生活質量的提高。

本文選擇精神分裂癥作為對象進行研究,進行心理護理后發現NOSIE評分變化較明顯,患者治療前后行為變化,說明患者的行為明顯改善具體表現為興趣因子評分增加,激惹因子評分減少,患者對避免產生新的沖突或問題,降低患者危險性,能較好處理疾病過程中人際關系方面矛盾及其他問題,使患者自信、自助,對周圍興趣明顯提高。

對精神分裂癥患者時行心理護理至少有以下意義:幫助患者恢復自知力,增加服藥的依從性,增加療效,減少復發和再住院次數[4]。

幫助患者合理安排自己的生活,改變不良習慣,增加人際交往,重歸社會,使患者有自己的獨立空間。

[1]宋建成,李獻云,等.首發精神分裂癥患者癥狀群因子分析研究,中國神經精神疾病雜志,2000,26(5):257-261.

[2]Michael Foster Green;Robert S Kern,et al,Neurocognitive deficits and functional outcome in schizphrenia;Are we measuring the“right stuff”?Schizophrenia,Bulletin;Washington,2000,26(1):119.

[3]張明遠.精神科評定量表手冊.第2版.長沙;湖南科學技術出版社,1998:214-217.

[4]劉琳,岳淑英,李金麗,等.健康教育對首發精神分裂癥病人自知力恢復、服藥依從性及復發的影響.中華護理雜志,2004,39(5):330-332.