加味地黃湯治療痛風(fēng)性腎病的臨床療效分析

安婧

痛風(fēng)性腎病是尿酸鹽結(jié)晶沉積于腎組織引起間質(zhì)性腎炎,早期可僅有蛋白尿和顯微鏡下血尿,且呈間斷性出現(xiàn),故易被遺漏,隨著病程進(jìn)展,蛋白尿轉(zhuǎn)為持續(xù)性,腎功能尤其濃縮功能受損,出現(xiàn)夜尿增多,尿比重偏低等現(xiàn)象,病情進(jìn)一步發(fā)展,終于慢性氮質(zhì)血癥發(fā)展到尿毒癥癥群。以往有17%~25%痛風(fēng)患者死于腎衰竭。由于痛風(fēng)患者常伴有高血壓、動脈硬化、腎結(jié)石、尿路感染等疾患,所謂痛風(fēng)性腎病可能是綜合因素的結(jié)果。本文選取我院40例痛風(fēng)性腎病患者進(jìn)行臨床分析,進(jìn)行加味地黃湯治理,現(xiàn)報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院40例將痛風(fēng)性腎病患者,男22例,女18例,年齡(52.1±6.2)歲,隨機(jī)分成2組,治療組和對照組各20例。

1.2 治療方法 治療組20例予加味地黃湯治療,加味地黃湯組成熟地18 g,山萸肉12 g,山藥12 g,丹皮9 g,茯苓9 g,澤瀉9 g,柴胡6 g,蔓荊子6 g,元參9 g,甘草6 g。六味地黃湯可滋陰補(bǔ)腎,加元參以助六味滋陰降火之力;柴胡、蔓荊子昧薄氣升,清肝泄熱,以清頭目;甘草調(diào)和諸藥,緩急止痛。對照組20例予別嘌呤醇治療,初劑量為200~400 mg/d,最大劑量可增至600 mg/d,分2次口服。30 d為1個療程,共2個療程。觀察兩組治療前后血尿酸、腎功能、血 β2微球蛋白(β2-MG)、24 h 尿蛋白等指標(biāo)的變化[1]。

1.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 等級資料采用SPSS分析,試驗(yàn)中的組間計(jì)量資料用t檢驗(yàn),P<0.05顯示差異有統(tǒng)計(jì)意義。

2 結(jié)果

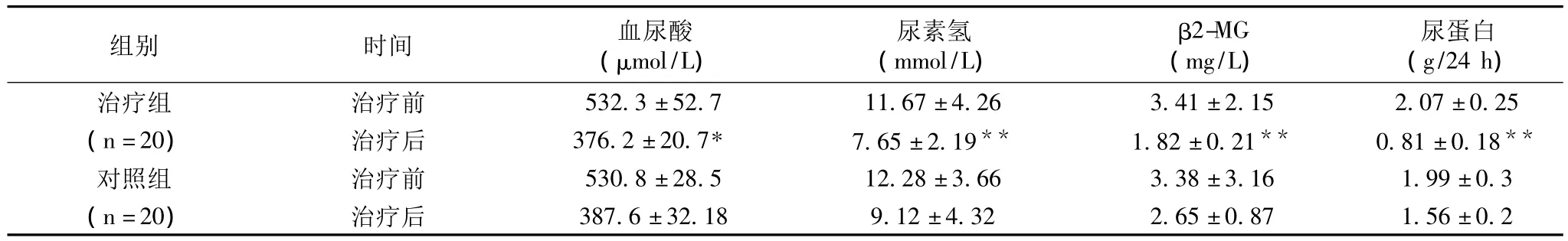

治療組在改善臨床癥狀、腎功能,降低血尿酸、(β2-MG)、24 h尿蛋白等方面均優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。如表1所示。

表1 兩組治療療效對比分析表

3 討論

風(fēng)性腎病亦稱尿酸性腎病,是指由于血尿酸產(chǎn)生過多或排泄減少形成高尿酸血癥所致的腎損害。血尿酸增高有原發(fā)和繼發(fā)兩種,原發(fā)性高尿酸血癥多由于先天性嘌呤代謝紊亂引起,部分與遺傳缺陷有關(guān),一部分則原因未明;繼發(fā)性高尿酸血癥可由惡性腫瘤、腎功能衰竭、藥物等多種原因引起。尿酸性腎病以往在我國認(rèn)為比較少見,但近年來由于營養(yǎng)條件改善,發(fā)病率不斷上升。本病多見于中老年患者,男性多見,痛風(fēng)性腎病大多進(jìn)展緩慢,患者的腎功能可保持多年正常。但如果不給予及時治療,病情不斷發(fā)展,可出現(xiàn)以下臨床表現(xiàn):水腫、夜尿增多、蛋白尿、尿比重偏低,低蛋白血癥、高血壓和貧血等。晚期病變累及腎小球,嚴(yán)重者可發(fā)生尿毒癥,須進(jìn)行血液透析治療才能維持生命。中醫(yī)治療痛風(fēng)的原則是清熱利濕、通血活絡(luò)為主,加之中藥中所含的一些生物成分,促進(jìn)尿酸的排泄。痛風(fēng)急性期辨證為濕熱內(nèi)蘊(yùn),治宜清熱利濕為主;緩解期辨證為瘀血絡(luò),治宜活血通絡(luò)為主。加味地黃湯方中重用黃芪為君藥,配山藥以補(bǔ)氣,熟地黃、山茱萸滋陰補(bǔ)腎,丹參、桃仁、檀香行氣活血、化瘀通絡(luò),牡丹皮清虛熱。瓜蔞、茯苓、澤瀉祛濕化痰濁。黃芪不但有擴(kuò)張冠狀動脈、改善心肌供血和心肌代謝及縮小梗死面積的作用,還能影響血壓,降低血黏度及改善異常的血液流變學(xué)指標(biāo)。本組資料顯示,治療組在改善臨床癥狀、腎功能,降低血尿酸、(β2-MG)、24 h尿蛋白等方面均優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。加味地黃湯對痛風(fēng)性腎病有較好的臨床療效。

[1] 傅文錄.腎臟病.第2版.人民衛(wèi)生出版社,2006,06:90-92.