腹腔鏡聯合米非司酮治療子宮內膜異位癥的臨床療效觀察

張龍繪

隨著近幾年早孕、剖宮產的發病率逐漸上升,子宮內膜異位癥的發病率也呈現逐年上升的趨勢。手術是治療子宮內膜異位癥的重要處理手段,但對于復雜的子宮內膜異位癥由于病變范圍較廣、粘連嚴重,常常難以將病變徹底清除,術后復發率較高,是婦科臨床較為棘手的問題。我院近幾年來采用腹腔鏡手術聯合米非司酮口服治療子宮內膜異位癥取得了較為理想的效果,報告如下:

資料與方法

1.一般資料選取我院自2008年5月~2011年5月收治的60例子宮內膜異位癥患者作為研究對象,按照隨機數字表法隨機分為觀察組與對照組各30例,所有患者均符合子宮內膜異位癥的臨床診斷標準[1],且排除嚴重的心血管系統及呼吸系統疾病、體溫高于37.5oC、生殖器官急性或亞急性炎癥期等患者。觀察組30例患者年齡21~46歲,平均(31.7±5.2)歲;病程 3 個月~7 年,平均(2.4 ±1.3)年。對照組30例患者年齡20~43歲,平均(32.4±4.8)歲;病程6個月~8年,平均(2.6±1.4)年。兩組患者從年齡、病程等各方面比較差異不大(P>0.05),具有可比性。

2.手術方法兩組患者均給予腹腔鏡手術治療,術前準備及麻醉同一般腹腔鏡檢查術,常規置子宮操縱器及腹腔鏡鞘卡,全面觀察盆腔腹膜情況,尤其注意骶韌帶、盆底腹膜、卵巢固有韌帶等子宮內膜異位病灶常見部位。盆腔粘連者給予盆腔粘連松解術,游離輸卵管,行輸卵管逆行通液,看輸卵管是否通暢。腹膜表淺病灶采用雙極電凝鉗電凝或切除,對于較大、位置較深的病灶先用水壓分離病灶,再氣化病灶。卵巢內病灶進行剝離電凝切除,創面較大時將皮質和間質大致對合給予0-0號腸線“8”字縫合。術后檢查術野出血及電凝止血,灌注1000ml生理鹽水觀察無出血后縫合結束手術。觀察組患者于手術結束后第5d開始口服米非司酮10mg,每日一次,根據患者病情連續服用3~6個月,服藥期間間隔1個月復查肝功能一次。

3.療效評價標準治愈:痛經、不規則腹痛、月經不調等癥狀完全消失,超聲檢查無異常;有效:以上臨床癥狀及體征明顯改善但未完全消失者;無效:以上臨床癥狀及體征基本無改善甚至加重者。隨訪12個月觀察并記錄兩組患者復發、受孕情況。

4.統計學方法 本組數據采用SPSS 15.0統計學軟件進行處理,組間進行卡方檢驗,以P<0.05為有統計學意義。

結 果

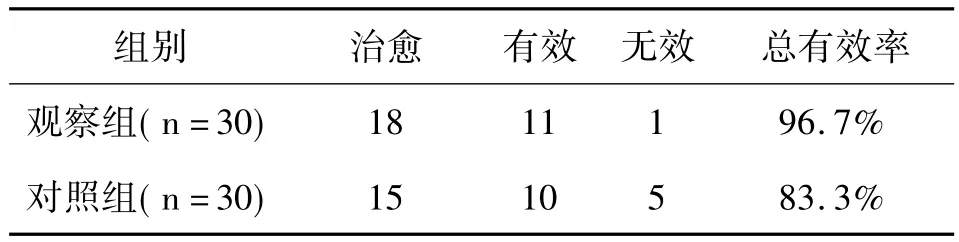

1.臨床療效比較觀察組總有效率為96.7%,對照組未83.3%,兩組患者總有效率比較有統計學差異(P <0.05)。見表1

表1 兩組患者臨床療效比較(n)

2.復發及受孕情況隨訪12個月,觀察組復發2例,復發率為6.7%,受孕17例,受孕率為56.7%;對照組復發8例,復發率為26.7%,受孕9例,受孕率為30.0%。兩組患者復發及受孕率比較均有顯著差異(P<0.05),具有統計學意義。

討 論

腹腔鏡是當前治療子宮內膜異位癥的主要治療手段,其具有微創、安全性高、清除效果理想等特點,但由于異位內膜病灶分布廣泛且多隱蔽,病灶很容易出現粘連,單純依靠腹腔鏡手術治療很難從根本上完全根除掉微小病灶,因此腹腔鏡手術還具有復發率高的特點,術后短期內受孕率較低。在手術切除病灶后短期內給予米非司酮口服,可以有效的作用于子宮內膜局部血管及血管相關因子從而影響內膜血管的形成及其生理功能,同時可以直接或間接作用于下丘腦-垂體-卵巢軸,使促性腺激素及性激素水平出現異常變化,最終影響子宮內膜的增生過程,促使子宮體腔以外的內膜萎縮而達到緩解痛經的效果[2]。本研究觀察組患者在術后服用米非司酮3~6個月,與同期對照組患者比較,其治療有效率及術后復發率、受孕率均有顯著差異(P<0.05),具有統計學意義。顯示腹腔鏡聯合米非司酮治療子宮內膜異位癥可以提高治療效果、降低復發率、提高受孕率,值得推廣應用。

1 中華醫學會婦產科學分會子宮內膜異位癥協作組.子宮內膜異位癥的診斷與治療規范[J].中華婦產科雜志,2007,42(9):645-648.

2 張振武,管曉麗,王偉.米非司酮與子宮內膜異位癥治療[J].中國婦幼保健,2008,23(36):5230 -5231.