磷酸肌酸鈉治療手足口病并心肌損害的臨床療效觀察

史偉新

手足口病是一種兒童傳染病,又名發(fā)疹性水皰性口腔炎。多發(fā)生于5歲以下兒童,手足口病表現(xiàn)在皮膚和口腔上,但病毒會侵犯心、腦、腎等重要器官[1]。本病流行時(shí)要加強(qiáng)對患者的臨床監(jiān)測,如出現(xiàn)高熱、白細(xì)胞不明原因增高而查不出其他感染灶時(shí),就要警惕暴發(fā)性心肌炎的發(fā)生[2]。個(gè)別重癥患兒如果病情發(fā)展快,導(dǎo)致死亡。因此,加強(qiáng)監(jiān)測,積極治療。本文結(jié)合磷酸肌酸進(jìn)行治療手足口病并心肌損壞的觀察報(bào)告如下。

1 臨床資料

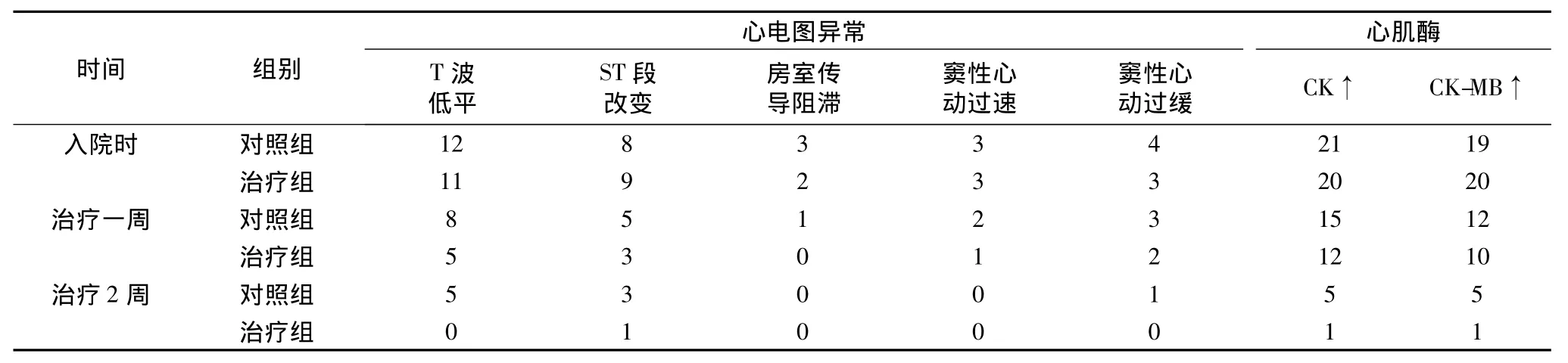

1.1 一般資料 回顧性分析本院收住的2010~2012年收治的重癥手足口病心肌損傷患兒230例,所有患者均以皮膚發(fā)花、四肢發(fā)涼,指(趾)發(fā)紺、出冷汗、心率增快或減慢、脈搏淺速或減弱甚至消失、血壓升高或下降等癥狀收住院。所有患者入院前都均經(jīng)過抗感染、抗病毒治療,但效果均不佳。選擇出120均分為兩組,治療組和對照組,其中男59例,女61例,年齡為10個(gè)月至6.5歲;兩組一般情況比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,具有可比性。所有患兒均于入院第2天行心電圖及心肌酶學(xué)檢查,見表1。

1.2 治療方法 兩組均按照衛(wèi)生部制訂的手足口病診療指南(2010版)給予相應(yīng)治療,包括抗病毒、抗感染、減輕腦水腫等對癥對照組在常規(guī)治療的基礎(chǔ)上加用100 mg/(kg·次)的大劑量維生素C靜脈滴注。治療組則在常規(guī)治療上改用靜脈滴注磷酸肌酸鈉0.2~0.5 g,1次/d,療程10 d,兩組患兒入院立即給予心電圖 心肌酶譜,每天觀察并記錄兩組患兒主要癥狀和體征變化及消失時(shí)間,兩組患兒于治療第7天第14天分別復(fù)查心電圖、心肌酶譜,并對兩組患兒的治愈率進(jìn)行比較。

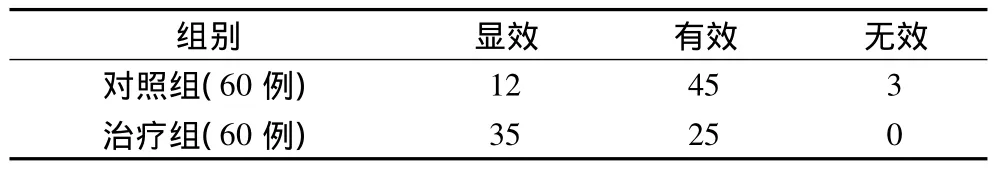

1.3 臨床評價(jià) 療效判斷標(biāo)準(zhǔn):顯效:治療10 d后心肌酶譜主要指標(biāo),主要癥狀、體征、心電圖均恢復(fù)正常,無心臟并發(fā)癥出現(xiàn);有效:治療10 d后心肌酶譜主要指標(biāo)均明顯降低,主要癥狀、體征、心電圖較治療前好轉(zhuǎn);無效:治療10 d后心肌酶譜主要指標(biāo)無下降甚至加重,主要癥狀、體征心電圖較治療前無改善,主要癥狀、體征包括發(fā)熱、嘔吐、神志、四肢抖動、心率、血壓、神經(jīng)反射。見表2。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 所有數(shù)據(jù)均經(jīng)SPSS 16.0進(jìn)行分析,率的比較進(jìn)行χ2比較,等級資料進(jìn)行Riddit分析,P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

表1 2組患兒入院及治療后心電圖及心肌酶的變化(例)

表22組臨床療效比較(例)

3 討論

手足口病是全球性傳染病,世界大部分地區(qū)均有此病流行的報(bào)導(dǎo)。手足口病分布極廣泛,無嚴(yán)格地區(qū)性。四季均可發(fā)病,以夏秋季多見,冬季的發(fā)病較為少見。本病常呈暴發(fā)流行后散在發(fā)生,該病流行期間,幼兒園和托兒所易發(fā)生集體感染。家庭也有此類發(fā)病集聚現(xiàn)象。醫(yī)院門診的交叉感染和口腔器械消毒不嚴(yán)格,也可造成傳播。

有文獻(xiàn)報(bào)道,手足口病不僅可引起心肌損壞,還可以引發(fā)爆發(fā)性心肌炎而致死,有研究說病毒及其毒素進(jìn)入血液循環(huán)形成病毒血癥,侵入心肌細(xì)胞而增殖,直接損壞心肌[3]。因此,在臨床癥狀上有四肢發(fā)涼,指 (趾)發(fā)紺、出冷汗、心率增快或減慢、脈搏淺速或減弱甚至消失、血壓升高或下降等癥狀時(shí),要進(jìn)行心電圖以及心肌酶學(xué)檢查,以進(jìn)行積極有效的治療。在治療原則上進(jìn)行抗感染、抗病毒治療基礎(chǔ)上,并發(fā)心肌損壞的患兒,臨床選用磷酸肌酸進(jìn)行配合治療,磷酸肌酸鈉是一種新型心肌細(xì)胞保護(hù)劑,同時(shí)又是高效能量補(bǔ)充劑[4]。營養(yǎng)心肌,改善心肌代謝是一個(gè)非常重要的治療措施。它廣泛分布于身體各組織,主要分布在心肌和骨骼肌。可通過維持細(xì)胞內(nèi)高能磷酸鹽水平而直接供能,并可以將二磷酸腺苷(ADP)磷酸化生成三磷酸腺苷 (ATP),提高細(xì)胞內(nèi)ATP濃度,具有保護(hù)細(xì)胞結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定細(xì)胞膜及缺血心肌細(xì)胞的電生理狀態(tài)功能,有助于血紅蛋白與組織之間交換氧氣,從而增加缺氧組織對氧的利用,使組織含氧量增加。由于心肌損傷的發(fā)病過程中存在有心肌缺血,而磷酸肌酸鈉還有提高缺血區(qū)域傳導(dǎo)能力,消除該區(qū)域電生理紊亂,提高心肌細(xì)胞內(nèi)的高能磷酸鹽水平,改善心肌代謝,降低心肌耗氧量,所以保持高能磷酸化合物的水平成為各種限制心肌損傷方法的基本原則,同時(shí)也是心臟代謝保護(hù)的基礎(chǔ)本研究結(jié)果顯示,CK、CK-MB及心電圖有異常患兒,應(yīng)用磷酸肌酸鈉后,CK、CKMB及心電圖恢復(fù)明顯,療效明確。

綜上所述,手足口病并發(fā)心肌損壞時(shí),應(yīng)加強(qiáng)心肌的保護(hù),結(jié)合磷酸肌酸的治療有助于改善心肌代謝,明顯提高患兒的恢復(fù)質(zhì)量,值得臨床上應(yīng)用。

[1]王福春.手足口病流行現(xiàn)狀與預(yù)防控制措施.社區(qū)醫(yī)學(xué)雜志,2011,9(15):16-19.

[2]程志宏.磷酸肌酸鈉治療小兒心肌損害58例療效觀察.中國婦幼保健,2011,26(25):3906-3907.

[3]龐紅霞,楊世春,歐汝奮.磷酸肌酸鈉對手足口病患兒心肌保護(hù)作用的臨床觀察.臨床合理用藥雜志,2010,3(8):23-24.

[4]李榮.磷酸肌酸鈉對手足口病患兒心肌保護(hù)作用.現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué),2011,38(21):4383-4384.