中藥足浴配合少腹逐瘀顆粒治療寒凝血瘀型原發性痛經86例

曲展 李紅梅

中藥足浴配合少腹逐瘀顆粒治療寒凝血瘀型原發性痛經86例

曲展 李紅梅

目的 觀察中藥足浴配合少腹逐瘀顆粒治療寒凝血瘀型原發性痛經的療效。方法 將86例寒凝血瘀型原發性痛經隨機分為3組,治療組給予中藥足浴配合少腹逐瘀顆粒,對照1組給予中藥足浴治療,對照2組給予少腹逐瘀顆粒,觀察臨床治療效果。結果 對照1組、對照2組與治療組的有效率分別為82.14%、78.58%、90.00%,治療組與對照組差異有統計學意義(P<0.05)。結論 中藥足浴配合少腹逐瘀顆粒治療寒凝血瘀型原發性痛經療效明顯,遠期療效較好。

中藥足浴; 少腹逐瘀顆粒; 寒凝血瘀型; 原發性痛經

痛經是婦科常見病之一,指在經期或行經前后,出現周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚至劇痛暈厥者。可分為原發性痛經和繼發性痛經,原發性痛經是指生殖器官無器質性病變的痛經,多見于青春期,常在初潮后1~2年內發病,疼痛時可伴有惡心、嘔吐、腹瀉、頭暈、乏力等癥狀,嚴重時可見面色發白、出冷汗,使得生活質量受到嚴重影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2010年1月~2010年11月筆者所在醫院婦科門診辨證屬寒凝血瘀型的原發性痛經患者86例,隨機分為治療組30例,年齡為14~32歲,平均23.4歲,病程5個月~18年,平均5.2年;治療1組28例,年齡13~30歲,平均21.8歲,病程3個月~17年,平均4.8年;治療2組28例,年齡為15~29歲,平均20.4歲,病程6個月~15年,平均4.1年。3組病例均做B超檢查,排除生殖器官器質性病變。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫學診斷標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]及《婦產科學》[2]。(1)原發性痛經是指行經前后或月經期出現下腹部疼痛、墜脹,伴有腰酸或其他不適,癥狀嚴重影響生活質量者;(2)多見于月經初潮1~2年后的青春期少女或未生育的年輕婦女;(3)經婦科檢查(未婚者行肛診)及B超檢查,生殖器官無明顯器質性病變者。

1.2.2 中醫學診斷標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]及《中醫婦科學》[3]。婦女正值經期或經行前后出現周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚至劇痛暈厥,以致影響正常工作及生活者診斷為痛經。寒凝血瘀證之主癥:經前或經期小腹冷痛,得熱痛減。次癥:(1)月經量少;(2)月經色黯有塊或黑如豆汁樣;(3)面色蒼白,四肢不溫,甚則厥冷;(4)惡心嘔吐、腰部酸痛或肛門墜脹。舌黯苔白;脈沉遲或沉緊。中醫辨證要求:主癥必備,次癥具備兩項或兩項以上,結合舌、脈即可診斷。

1.3 治療方法

1.3.1 治療組 給予中藥足浴,藥物組成:吳茱萸15 g、肉桂10 g、川芎 15 g、當歸 15 g、牡丹皮 15 g、香附 15 g、芍藥 15 g、小茴香15 g、丹參20 g、元胡15 g。將上述中藥煎煮后取汁300 ml,將雙足浸浴于盆內,向盆內加入溫水(約1000 ml),以藥液浸沒足背為宜,15 min/次,于月經前7 d開始,1劑/d,連用10 d。同時配合經前7 d口服少腹逐瘀顆粒(吉林敖東延邊藥業股份有限公司),1袋/d,3次/d,連用10 d。

1.3.2 對照組 對照1組給予中藥足浴,方法同治療組。對照2組于經前7 d口服少腹逐瘀顆粒,1袋/d,3次/d,連用10 d。

1.4 療效評定標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]制定。(1)痊愈:服藥后積分恢復至0分,腹痛及其他癥狀消失,停藥3個月經周期未復發者;(2)顯效:治療后積分降低至治療前積分的l/2以下,腹痛明顯減輕,其余癥狀好轉,不服止痛藥能堅持工作;(3)有效:治療后積分降低至治療前積分的1/2~3/4,腹痛減輕,其余癥狀好轉,服止痛藥能堅持工作;(4)無效:腹痛及其癥狀無改變者。

1.5 統計學處理 采用PEMS 3.1統計軟件進行統計學分析,等級資料的比較采用秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

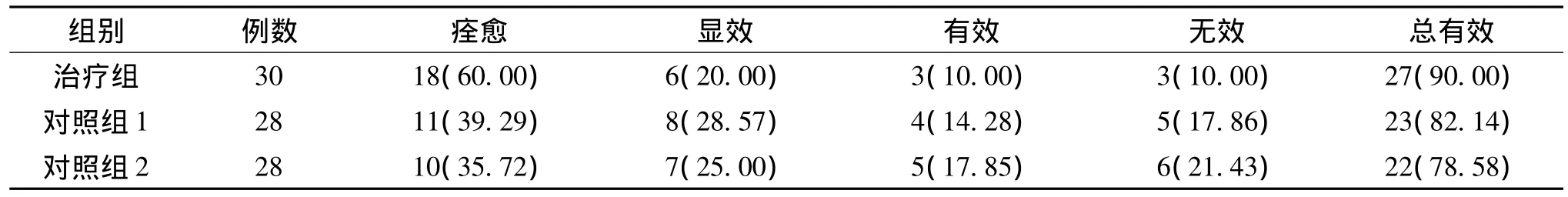

2 結果

3組總療效差異有統計學意義(P<0.05)。組間兩兩比較,治療組與對照1組、對照2組差異均有統計學意義(P<0.05),說明治療組總療效優于對照1組及對照2組;對照1組與對照2組差異無統計學意義。具體見表1。

表1 3組療效比較 n(%)

3 討論

原發性痛經多于與內分泌、遺傳、神經、精神等因素有關,研究證實,痛經與子宮內膜合成和釋放的PG增加有關,引起子宮平滑肌痙攣性收縮,此收縮呈不協調性或非節律性,異常的子宮收縮使子宮血管缺血,子宮處于乏氧狀態,子宮缺氧導致厭氧代謝物積儲,刺激疼痛神經元而引起痛經。原發性痛經,祖國醫學統歸于“痛經”范疇。有關痛經的記載,最早見于漢·張仲景《金匱要略·婦人雜病脈證并治》:“帶下,經水不利,少腹滿痛……”。論述了因瘀血而致經水不利引起痛經的證治,創造性地提出了活血化瘀止痛為本的治療原則。隋·巢元方等著的《諸病源候論·婦人雜病諸候·月水來腹痛候》曰:“婦人月水來腹痛者,由勞傷血氣,以致體虛,受風冷之氣客于胞絡……風冷與血氣相擊,故令痛也”。此論述對病因病機進行了概括,首次提出了婦女行經腹痛,是由于風寒客于沖任之脈而起,導致血流不暢,不通則痛。故治以溫經止痛、活血化瘀。方以吳茱萸溫經助陽、散寒止痛,肉桂溫經助陽,兩者相配伍增加溫經散寒止痛的作用。當歸既能活血,又善止痛,常用于止血瘀之痛。川芎活血行氣、祛瘀止痛,既能活血祛瘀以調經,又能行氣開郁而止痛。赤芍、牡丹皮、丹參活血調經通絡,祛瘀止痛,用以改善血液循環。小茴香、香附調經散寒以止痛。延胡索、元胡理氣止痛、活血化瘀,專治一身上下諸。此方如此配伍,則寒邪除,瘀血去,經得調,痛得解,故具有溫經散寒止痛、活血調經化瘀之功效[4,5]。

中藥足浴是一種治療痛經有效的外治方法,其作用機理是將藥物的氣味通過熱量散發到皮膚、腠理,因皮膚是一天然的半透膜,其內有其豐富的血管分布,通過熱的疏散腠理,毛孔開發,血液流通加快,足浴藥物可通過擴張的毛孔滲入肌膚,使得血液淋巴循環加速,加快新陳代謝產物的清除,五臟六腑通過經絡相互連接,足與臟腑關系密切,三陰經起于足部,經膝股部入腹中,故經皮膚吸收的藥物可循經上行到達胞宮,能促進宮內的血液循環,解除宮內瘀血,緩解痙攣疼痛,從而達到溫經散寒、活血化瘀的目的,此方法不僅可以減輕患者痛苦,還能預防疾病復發和增強體質。

[1]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[M].北京:中國醫藥科技出版社,1993:263-267.

[2]樂杰.婦產科學[M].第7版.北京:人民衛生出版社,2008:381.

[3]張玉珍.中醫婦科學(普通高等教育“十一五”國家級規劃教材)[M].第2版.北京:中國中醫藥出版社,2007:131.

[4]于邦寅.少腹逐瘀湯治療血瘀性痛經臨床觀察[J].中國醫學創新,2011,8(15):156.

[5]劉艷梅,姜彩霞,馮秋敏,等.少腹逐瘀湯治療痛經40例[J].中國當代醫藥,2011,18(4):84 -88.

10.3969/j.issn.1674 -4985.2012.05.025

150040黑龍江中醫藥大學(曲展);黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院(李紅梅)

曲展

2011-12-07)

(本文編輯:李靜)