濟南軍區總醫院10年血清地高辛濃度監測分析

孫成春,賈暖,董玉波,呂偉偉,王倩,舒鶴

(濟南軍區總醫院藥劑科,250031)

地高辛是臨床治療心力衰竭(心衰)的主要藥物之一,雖然目前治療心衰的藥物種類較多,但傳統洋地黃類藥物至今在臨床上仍廣泛應用。地高辛起效快,濃度易于測定,臨床應用廣泛,是唯一經安慰藥對照試驗評估的洋地黃制劑(DIG試驗)[1]。但由于其安全范圍窄,治療指數低,藥動學及藥效學的個體差異較大,治療量與中毒量接近,即使給予常規劑量也可導致中毒或達不到療效。監測血清地高辛濃度可為臨床安全、有效、合理用藥提供科學依據。筆者對我院2001~2010年血清地高辛濃度監測結果進行回顧性分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料建立治療藥物監測(therapeutic drug monitoring,TDM)的Access數據庫,利用數據庫,對2001~2010年的地高辛監測情況進行分析。10年間共監測地高辛2 200例次,其中男1 541例次,女659例次;年齡1~99歲,平均(76.26±19.36)歲。所患疾病主要為冠心病、心衰、缺血性心肌病、風濕性心臟病、慢性阻塞性肺疾病、高血壓、糖尿病、心律失常、慢性支氣管炎、心肌梗死等。成人均以常用維持量服用地高辛,即0.125或0.25 mg,qd或qod,10歲以下兒童按體質量計算。

1.2 儀器與試劑地高辛的血清濃度測定采用熒光偏振免疫法(FPIA,美國雅培TDx、TDx/FLx快速血藥濃度測定儀),樣本均為血清。地高辛試劑盒、質控品、標準試劑均由美國雅培公司生產。

2 結果

2.1 各年度監測例數我院地高辛的血清濃度監測例數呈逐年上升趨勢。除了因住院患者逐年增加外,還與醫生對地高辛TDM的信任度提高有關。各年度地高辛監測例數統計見圖1。

圖1 2001~2010年地高辛監測例數統計

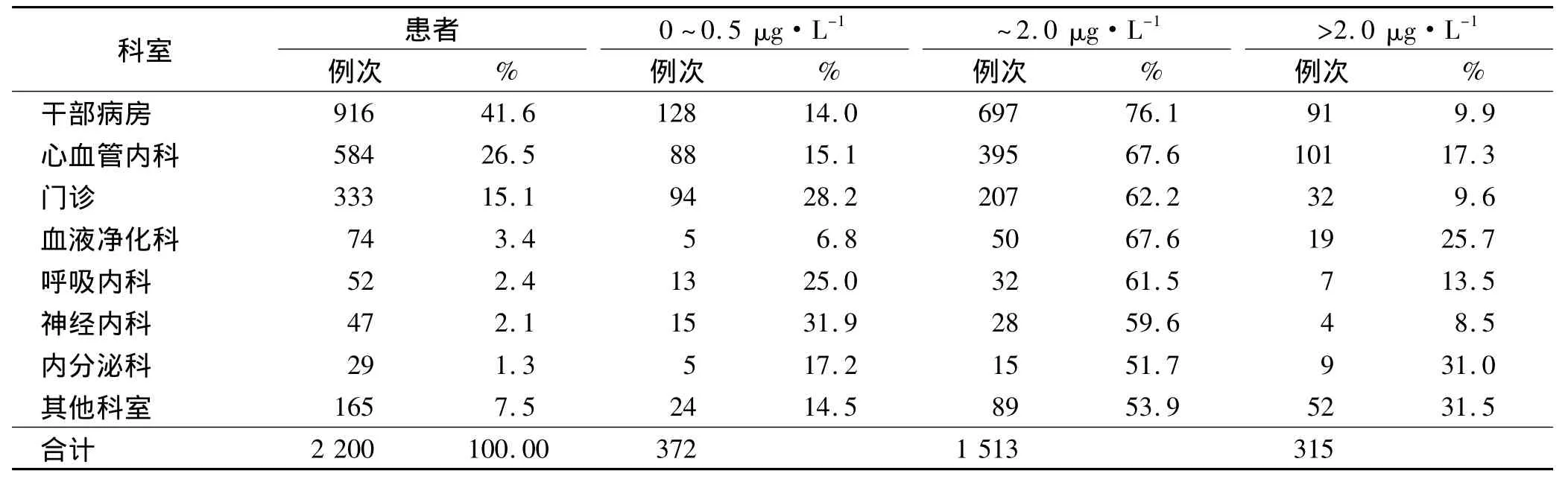

2.2 科室分布情況2 200份地高辛血樣來自全院21個臨床科室,基本覆蓋臨床所有專業,可反映全院臨床科室使用地高辛的概況,結果見表1。

干部病房包括5個科室,其他科室包括普通外科、心外科、血液科、重癥監護病房、小兒科、腎內科、腫瘤科、消化科、泌尿外科、神經外科等。

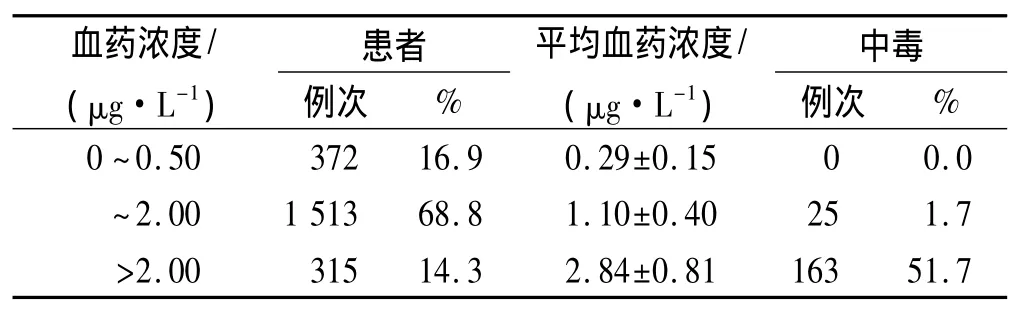

2.3 血清地高辛濃度監測結果及中毒病例《中華人民共和國藥典·臨床用藥須知》2010年版[2]血清地高辛濃度治療范圍0.50~2.00 μg·L-1。以此為參考,在2 200例血清地高辛濃度監測結果中,在有效血清濃度范圍內1 513例次(占68.8%);低于下限372例次(占16.9%),其中有12例次(0.5%)血清濃度測得值低于儀器檢測范圍;高于上限315例次(占14.3%)。有188例次患者出現中毒反應,主要癥狀為惡心、嘔吐、腹脹、食欲不振等消化道癥狀及室性期前收縮、房室傳導阻滯等心律失常癥狀,個別患者有頭痛、頭暈等神經系統癥狀,結果見表2。

2.4 不同年齡組血清地高辛濃度監測結果將樣本分為>60歲和1~60歲兩個年齡組進行統計分析,樣本值以均數±標準差(±s)表示,均數比較采用t檢驗。結果兩組的血清地高辛濃度差異無統計學意義。在監測的病例中,>60歲患者所占比例較大(1 754例次,79.7%),平均血清濃度(1.20±0.84)μg·L-1;1~60歲患者446例次(20.3%),平均血清濃度(1.26±0.91)μg·L-1。在監測的病例中,以>80歲患者例數最多,共898例次(40.8%)。各年齡組的平均血清地高辛濃度值接近,差異無統計學意義,不同年齡組血清地高辛濃度監測結果見表3。

3 討論

3.1 血清地高辛治療濃度范圍不同文獻中地高辛治療范圍有細微區別,有監測中心確定血清地高辛治療濃度范圍為0.8~2.0 μg·L-1;而《中華人民共和國藥典·臨床用藥須知》2005年版[3]、2010年版[2]均為0.5~2.0 μg·L-1;李家泰[4]認為地高辛穩態血清濃度低于0.5 μg·L-1時無效,0.5~1.5 μg·L-1時達到最大治療效應而中毒可能性很小,2.0~3.0 μg·L-1為治療、中毒血清濃度的交叉范圍,>3.0 μg·L-1可視為中毒。我院執行的是2005年版《中華人民共和國藥典·臨床用藥須知》規定的治療范圍。

3.2 血藥濃度與療效、中毒的關系地高辛治療作用和中毒反應與血清濃度密切相關,但臨床上個體差異較大,有些患者只需約0.5 μg·L-1即可起效,而有些則可耐受到2.5 μg·L-1以上。如有1例全心衰竭的患者,其地高辛血清濃度須維持在2.0~2.6 μg·L-1范圍,心力衰竭癥狀才能明顯控制,而當其血藥濃度降至1.60 μg·L-1以下時則心力衰竭不能糾正。本文中,372例次血藥濃度低于0.5 μg·L-1的患者,絕大部分達不到療效,但仍有少數患者心功能有所改善,這可能與小劑量地高辛不是加強心肌收縮力,而是降低交感神經興奮性的腎素-血管緊張肽活性,對心衰治療有利相關[5];1 512例次血藥濃度在0.5~2.0 μg·L-1的患者,治療效果較好,但有25例次患者出現中毒癥狀;而高于2.0 μg·L-1毒性反應的發生率較高,在315例次患者中,有163例次出現中毒反應,占51.7%。由此可見,藥效不足、藥效適當及出現中毒反應之間的血藥濃度有部分重疊,提示洋地黃中毒不僅取決于血清藥物濃度,其影響因素較復雜,有生理、病理因素,也有藥物相互作用的原因。但從表2的數據分布來看,我院患者地高辛使用方法較合理。

表1 血清地高辛濃度監測科室分布

表2 血清地高辛濃度監測結果及中毒病例

表3 不同年齡組血清地高辛濃度監測結果

FPIA法測定血清地高辛濃度是將毒糖結構結合上清蛋白的地高辛分子來免疫動物而得到抗地高辛抗體,一些含相似苷元結構的物質可與這類抗體產生不同程度的交叉反應,所以當存在地高辛樣免疫活性物質時,就有可能造成地高辛濃度的假性升高[6],因此可以解釋部分患者盡管地高辛濃度高于治療范圍,但并未發生毒性反應。

3.3 血清地高辛濃度監測與藥學服務由表3可知,在監測的病例中,絕大多數為>60歲患者,占79.7%,其中>80歲患者占40.8%。因此地高辛使用的群體以老年人居多,老年患者對藥物的吸收、分布、代謝和排泄能力與正常成年人不同,而且老年人各臟器功能減退,往往同時患有多種疾病,合并用藥較多,容易存在藥物相互作用[7],導致其血清濃度升高或降低。因此,對老年患者應用地高辛時要減少藥物劑量,同時進行血清地高辛濃度監測,根據臨床癥狀和血藥濃度變化來相應調整給藥劑量,減少地高辛不良反應。本文調查結果可見,干部病房由于老年患者比例較高,且影響藥物濃度的因素亦較多,但血清地高辛濃度在治療范圍內的比例最高(76.1%),高于治療范圍的比例較低(9.9%),中毒的發生率亦較低。說明如果注意合理用藥可以達到提高療效減少不良反應的目的。

在開展地高辛TDM的同時,臨床藥師不能僅限于提供監測結果,而應深入臨床,結合患者具體情況分析結果,提供高質量藥學服務。部分臨床醫生過于謹慎,在患者剛剛開始服藥就申請監測血清地高辛濃度,甚至停藥一段時間后還申請監測,導致監測結果低于正常范圍,甚至結果為0。如部分患者血清地高辛濃度0.08 μg·L-1,通過了解其病歷,發現患者服用地高辛僅1 d,因為地高辛t1/2為1.6 d,達穩態血清濃度需4~7個t1/2,至少需7 d,在此之前處于逐漸上升期,故低于穩態血清濃度。因此建議在1周后取樣測定,結果基本上能達到有效治療濃度。而有些醫生只有在懷疑藥物中毒時才申請測定血藥濃度,如有1例慢性心功能不全患者,在家長期服用地高辛,0.125 mg·d-1,病情加重后入院治療,醫生懷疑患者洋地黃中毒,血清地高辛濃度為0.83 μg·L-1。盡管長期服用地高辛,但患者腎功能正常,能夠將藥物正常排出體外,不存在藥物蓄積,因此不會導致中毒。上述情況經過臨床藥師干預后,基本未再發生。

總之,地高辛安全治療范圍窄,個體差異大,影響血清地高辛濃度及療效的因素多且復雜,本次10年的監測結果證明,約30%的患者血清濃度未在安全、有效范圍之內,因此臨床使用地高辛應根據TDM結果,結合患者生理、病理情況,并結合臨床表現及聯合用藥情況,調整給藥方案,實現個體化給藥,達到安全有效使用地高辛的目的。

[1]JOEL G,HARDMAN L E.金有豫,譯.古德曼吉爾曼治療學的藥理學基礎[M].10版.北京:人民衛生出版社,2004:710.

[2]國家藥典委員會.中華人民共和國藥典·臨床用藥須知·化學藥和生物制品卷[M].北京:化學工業出版社,2010:205.

[3]國家藥典委員會.中華人民共和國藥典·臨床用藥須知·化學藥和生物制品卷[M].北京:人民衛生出版社,2005:142.

[4]李家泰.臨床藥理學[M].北京:人民衛生出版社,1998:914-949.

[5]RATHORE S S,CURTIS J P,WANG Y.Association of serum digoxin concentration and outcomes in patients with heart failure[J].JAMA,2003,289(7):871.

[6]李金恒,曹曉梅,蔡明虹,等.血藥濃度監測中內源性地高辛樣免疫活性物質的臨床意義[J].中國藥學雜志,2003,38(10):782-784.

[7]于慧斌,孫成春.阿奇霉素對地高辛小腸吸收及其P-糖蛋白表達的影響[J].中國醫院藥學雜志,2010,30(9):758-760.