EDA技術在“電路”課程教學中的應用

孫 玲,張 威,2,彭 飛

(南通大學1.江蘇省專用集成電路設計重點實驗室,2.杏林學院,江蘇南通 226019)

“電路”課程的教學改革、教學方法以及輔助教學手段,一直是從事本課程或相關專業教學的教師討論的熱點話題[1-3]。筆者結合本校獨立學院培養應用型人才的目標定位,探索了新的“電路”課程教學模式。

1 課程教學現狀分析

我校現在“電路”課程教學包括了理論課和實驗課兩大部分。理論課教學方面,在常規教師的授課方式基礎上,引入了多媒體和EDA技術[4]。實驗課教學方面主要包括:元件的伏安特性測量、驗證疊加定理、電源等效變換、戴維南定理、正弦穩態交流電路和三相交流電路等實驗。

為了充分發揮實踐教學環節應有的作用,我們將EDA技術融入到“電路”課程的實踐教學環節中。這樣可以彌補實驗時間受限及實驗內容有限的不足。學生在計算機上重復用電路實驗箱進行的實驗,可以幫助他們回憶實驗過程,充分認識虛擬實驗與物理實驗的聯系。兩輪的教學實踐取得了良好的教學效果。

2 EDA仿真實訓教學實踐

2.1 EDA仿真實訓教學的可行性

EWB、Multisim、PSpice、HSpice和 SmartSpice等EDA工具都可以被用于“電路”課程的仿真實訓教學,其中有些軟件提供了免費的評估版或學習版。高校實踐教學投入的增加和EDA教學實驗平臺的建設等也為本課程教學提供了條件。我們在“電路”課程EDA仿真實訓教學方面使用了Cadence OrCAD軟件。

2.2 EDA仿真實訓教學內容

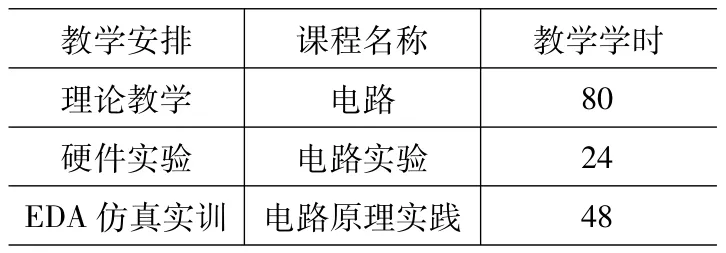

我校杏林學院集成電路設計與集成系統專業的“電路”課程體系教學安排如表1所示。

表1 “電路”課程體系教學安排

已開設的“電路原理實踐”課程借助PSpice軟件工具指導學生進行電路實驗。48個教學學時中,15個學時以教師邊講解邊操作為主,學生邊聽講邊模仿;30個學時以學生練習為主,教師指導為輔;還有3個學時為課程考核。

在教學內容上,將電路理論課程中的電阻電路分析、動態電路分析和正弦穩態電路分析與PSpice軟件的直流分析、瞬態分析和交流分析融合起來。

實驗內容包括利用PSpice軟件的直流分析驗證電阻元件的伏安特性以及電路的基爾霍夫定律、疊加定理、戴維南定理和最大功率傳輸條件等;利用PSpice軟件的瞬態分析了解儲能元件的特性,驗證動態電路的零輸入響應、零狀態響應和全響應等;利用PSpice軟件的交流分析了解電路的頻率特性,驗證RLC電路的串聯諧振和并聯諧振等。

具體實驗包括:① PSpice入門;② 簡單電阻電路的直流分析;③含受控源電路的直流分析;④電阻電路的掃描分析;⑤瞬態分析基礎;⑥一階電路的瞬態分析;⑦高階電路的瞬態分析;⑧交流分析基礎;⑨RLC串、并聯電路的交流分析;⑩PSpice高級仿真功能。

2.3 EDA仿真實訓教學實施情況

將EDA仿真實訓教學作為電路實踐環節的一部分,學生在實驗課上掌握用EDA工具進行電路仿真的方法,課后可以進行自主學習。“電路原理實踐”課程在我校杏林學院集09班和集10班實施以來,得到了學生好評。

在“電路”課程體系中增加EDA技術仿真實訓環節,可以讓學生從第一門專業基礎課程開始到最后完成學業,做到EDA技術學習的不間斷,這有助于幫助學生在大學學習期間熟練掌握甚至精通至少一種EDA軟件工具,提高就業競爭力。

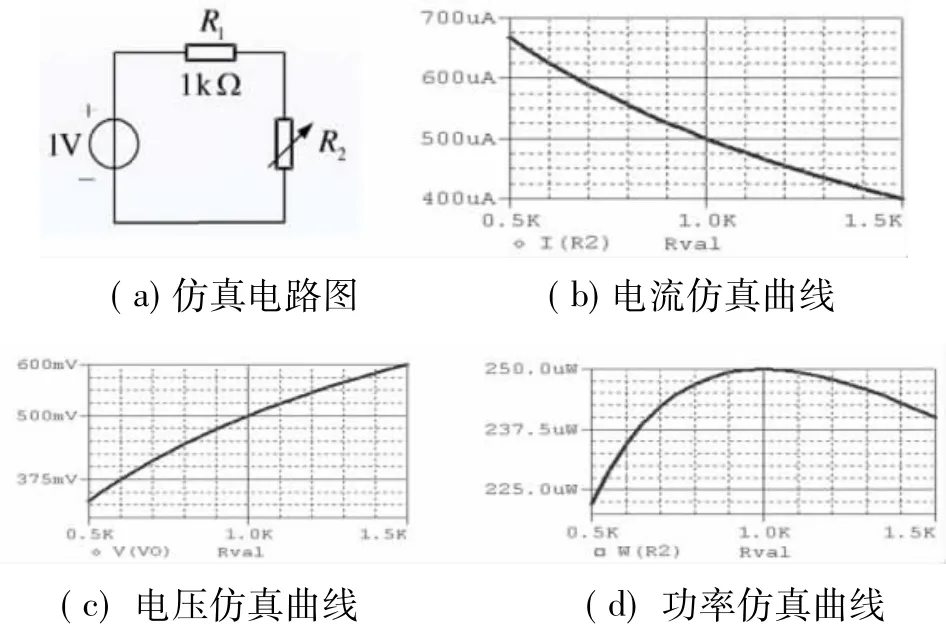

3 EDA仿真實訓教學示例

一個借助PSpice仿真工具來驗證最大功率傳輸定理的典型示例如圖1所示。為了求解圖1(a)所示電路中電阻R2為何值時可獲得最大功率,理論課上,我們根據功率定義并借助數學公式用求導的方法得到了最大功率發生的條件及其最大值[5]。EDA實訓課上指導學生通過軟件工具的直流掃描功能觀察到這個最大功率值及其發生的條件。圖1(b)給出了流過電阻的電流曲線,學生可以觀察到R2增大回路電流減小,幫助他們復習了回路電流計算方法;圖1(c)為電阻兩端的電壓曲線,學生可以觀察到R2增大其兩端的電壓也增大,幫助他們復習了電阻分壓公式;圖1(d)是根據軟件仿真結果和軟件自帶的工具,計算得到的功率曲線。這不僅幫助學生復習功率計算方法,還讓他們觀察到最大功率發生的條件,加深了對最大功率傳輸定理的理解和記憶。

圖1 驗證最大功率傳輸的仿真實例

4 結語

強化實踐教學環節,是提高人才培養質量的有效措施之一。在“電路”課程中增加基于EDA技術的仿真實訓環節,體現了課程本身的工程性和實踐性,強化了學生的實踐創新意識和實際動手能力,加深了學生對基本理論知識的理解,為后續課程學習打下牢固的基礎,適應了我校獨立學院“厚基礎,強應用”的人才培養目標。

[1] 袁占生,鄭文杰,潘金艷.“電路分析基礎”精品課程試題庫設計[J].南京:電氣電子教學學報,2011,33(1):11-12,26

[2] 廖旎煥,胡智宏.“電路”課程教學方法探索[J].北京:中國電力教育,2010,25:81-82

[3] 程隆貴.談電路課程的教學改革[J].武漢:武漢電力職業技術學院學報,2008,6(3):17-19

[4] 肖冬萍,李新.仿真實驗在“電路原理”理論教學中的應用[J].南京:電氣電子教學學報,2009,31(2):97-98,104

[5] 邱關源.電路(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2006