基于共同理論視角下內部控制與財務報告可靠性之關系研究

東北財經大學會計學院 孫光國

中國人民大學商學院 莫冬燕

東北財經大學會計學院 楊金鳳

內部控制是由內部牽制發(fā)展而來的,并演變到內部控制整合框架,在整個發(fā)展演變歷程中,財務報告信息是實現(xiàn)企業(yè)內部控制的主要工具。同樣的,保證財務報告及相關信息真實完整也始終是內部控制的功能和實現(xiàn)目標之一,內部控制強調的是從源頭控制財務報告質量,讓企業(yè)所有員工一起承擔對財務報告信息的責任,這樣的控制將會是有效的,也是財務報告信息可靠的前提。

但是,21世紀初國內外發(fā)生的一系列重大財務丑聞使人們開始對財務報告的可靠性普遍產生懷疑,對投資產生了恐慌,進而對全球經濟產生了重大負面影響。人們開始對在理論界得到認可的內部控制與財務報告可靠性這種相輔相成、相互促進的關系產生質疑。也開始重視起內部控制對財務報告整個生成過程的監(jiān)控,促使美國國會在2002年通過了《薩班斯——奧克斯法案》,我國財政部等五部委也在2008年聯(lián)合頒布《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,這些大動作毋庸置疑是必須的、合理的、發(fā)展的。然而為了更好地促進這兩者共生共存,相互影響的關系,本文認為對這二者產生的共同理論基礎、各自的運行機制進行考究是必須的,以便從根本上為進一步規(guī)范完善內部控制,提高財務報告可靠性提供參考借鑒的依據(jù)。

一、內部控制與財務報告之關系:契約理論基礎

內部控制與財務報告均是在契約理論的基礎上建立起來的,產生的共同理論基礎決定了二者天然的血緣關系。契約理論主要包括委托代理理論(完全契約理論)、不完全契約理論以及交易成本理論三個理論分支(張維迎,1996)。企業(yè)作為一個契約組織,具有多種委托代理關系,為保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展,及時編制和提供財務報告是解決由委托代理關系帶來的委托代理問題的有效途徑,而契約具有不完備性,建立健全內部控制是在降低代理成本的同時彌補契約不完備性的有效機制。

委托代理理論認為由于兩權分離制度、信息不對稱以及代理人和委托人目標函數(shù)不一致,使得經營者在進行戰(zhàn)略決策時,基于理性“經濟人”考慮,可能會偏離所有者的目標函數(shù),而所有者為了最大化自身效用,則會選擇通過設計一種激勵或者約束制度來監(jiān)督經營者的行為,通過多輪博弈,使所有者與經營者的利益趨于一致。基于委托代理關系帶來道德風險與逆向選擇問題,財務報告對于這兩個問題的作用是不容忽視的。財務報告反映的信息是經營者努力程度的主要表現(xiàn),是契約的核心與關鍵,在經營者與所有者之間起著橋梁的作用。為了降低道德風險,減少代理成本,股東要求受托人披露其履約責任的信息,而財務報告可以滿足企業(yè)所有者了解經營者受托責任的完成程度,評價監(jiān)督經營者的經營活動的需要。為了減少逆向選擇,避免由于在資本市場上,逆向選擇使優(yōu)質公司定價過低,公司采用充分披露政策以增加公眾獲取的信息量,同時,經營者為了表明自身受托責任的履行情況,也愿意主動披露自己的經營狀況和成果。因此,所有者和經營者就會達成編制和提供財務報告的契約。

然而,不完全契約理論認為,由于人們的有限理性、信息的不完全性及交易事項的不確定性,使得明晰所有特殊權力的成本過高,擬定完全契約是不可能的,不完全契約是必然和經常存在的,即契約具有不完備性。在實務中,企業(yè)所有者和經營者私下達成的編制和提供財務報告的契約也同樣存在不完備性。為了解決這種契約的不完備性,保證經營者提供給所有者的財務報告的合法性和公允性,就需要一種明確的條款,即必須建立現(xiàn)代企業(yè)所必要的內部控制。

可見,財務報告和內部控制在某種程度上都是為了解決委托代理問題與降低代理成本應運而生的。

二、內部控制與財務報告可靠性之關系:基于控制論與信息論視角

從內部控制與財務報告共同產生的理論基礎可以進一步、有依據(jù)的探究內部控制有效性與財務報告可靠性之間的相互依存關系。合理有效的內部控制可以有效保證企業(yè)生產經營等業(yè)務活動的真實性,保證財務報告生產過程的完整性、正確性,最終保證財務報告處理結果的可靠性。同時,真實可靠的財務報告信息是內部控制得以有效運行的基礎,因為內部控制五個主要構成要素是相互關聯(lián)的,并貫穿于內部控制的實現(xiàn)目標。

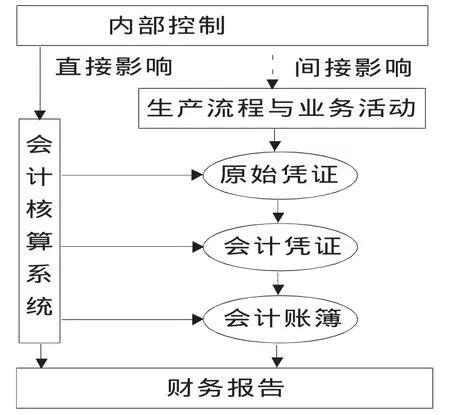

(一)內部控制對財務報告可靠性的合理保證作用。控制論(維納,1948)認為控制的本質是對信息的控制。控制系統(tǒng)通過對信息的加工、處理和反饋而起到調節(jié)和控制的作用。作為解決代理問題的內部控制本質上是對信息尤其是財務報告信息的加工處理過程。財務報告是一種“信息產品”,必須經過生產、加工、發(fā)送等過程,是會計核算系統(tǒng)的工作結果。所以財務報告能否真實反映企業(yè)生產經營的真實狀況,很大程度上受會計核算系統(tǒng)的影響,而會計核算系統(tǒng)作為企業(yè)組織結構的組成部分,其活動是在內部控制的監(jiān)控下進行的,從而影響了其工作成果的質量——財務報告的可靠性。一般而言,內部控制對財務報告的影響途徑可以分為直接影響和間接影響。直接影響指內部控制通過會計核算系統(tǒng)對財務報告可靠性造成影響,間接影響是內部控制系統(tǒng)通過企業(yè)業(yè)務循環(huán)和生產流程對財務報告可靠性造成影響。企業(yè)內部控制對財務報告可靠性的影響如圖1所示。

圖1 企業(yè)內部控制對財務報告可靠性的作用關系圖

吳水澎等(2000)從控制論原理出發(fā),對現(xiàn)階段的內部控制制度實現(xiàn)目標做了多層面的解釋:內部控制的功能和目標已相當明確,其作用也遠不止防弊糾錯,保證財務報告及相關信息如實反映也成為了內部控制的重要目標之一。內部控制構成要素除了直接通過會計核算系統(tǒng)影響財務報告可靠性外,內部控制還可以通過其實現(xiàn)的其他控制目標的效果間接影響財務報告的可靠性,因為內部控制這五大目標具有“交叉”性。內部控制五個構成組成要素在財務報告整個生產過程中起到了保證作用。控制環(huán)境提供了員工開展活動和履行控制責任的氛圍,充當其他構成要素的基礎。在這個控制環(huán)境內,管理層評估實現(xiàn)特定目標的風險。實施控制活動是為了幫助確保管理層應對風險的指令得以貫徹實行。信息與溝通程序保證控制活動過程相關的信息被獲取并在組織內部溝通。內部監(jiān)督機制的存在使得整個過程得到了監(jiān)控,并在必要的情形下進行修正,最終實現(xiàn)合理保證目標。

1.內部環(huán)境是合理保證財務報告可靠性的重要基礎。內部環(huán)境反映了一個組織的控制氛圍,是內部控制其他構成要素的基礎,影響其他要素的運行效果以及組織管理職能的正常發(fā)揮。積極良好的內部環(huán)境也為財務報告生成工作提供了良好的環(huán)境,從而減少了由于故意或非故意行為造成的財務報告信息的失真問題,可以保證財務報告整個生成過程都能夠真實地反映企業(yè)的生產經營活動的實際情況,以確保所提供的信息做到真實可靠。

2.風險評估是合理保證財務報告可靠性的重要依據(jù)。由于內部和外部的因素,一個主體的業(yè)績可能存在風險,所以需要進行風險管理。隨著經濟、行業(yè)和監(jiān)管環(huán)境的變化,主體的活動也會發(fā)生變化。在一種環(huán)境下有效的內部控制,在另一種環(huán)境下未必有效,這時就要進行管理變化。而風險評估的本質就是一個識別變化的環(huán)境并采取必要行動的過程。風險評估就是一系列的前瞻性機制,首先識別在任何具體假設或條件下已經發(fā)生或者很快發(fā)生的變化,這些風險識別程序可以是正式的也可以是非正式的;其次,通過估計風險的嚴重性,發(fā)生的可能性以及需要采取的措施;最后,對行動計劃的執(zhí)行情況和市場的變化是否得充分的應對進行查看評估,從而有效的降低經營風險。由于目標相互關聯(lián)和相互補充,即一個類別的目標可能會與另一類目標的交叉或支持另一個目標。經營目標和財務報告質量目標也是相互關聯(lián)的,企業(yè)經營風險的存在就會影響經營目標的實現(xiàn),從而可能會引發(fā)財務風險,最后影響財務報告質量目標。所以只有設計風險評估機制,預測、防范和降低經營風險,就能有利于提高報告質量。

3.控制活動是合理保證財務報告可靠性的必要手段。控制活動與風險評估相結合,在評估風險的同時,確定應對風險所需要的行動并付諸實施。一系列的控制活動類型,諸如高層審核、信息處理以及職責分離等都是應對風險的行動,從而降低企業(yè)的經營風險,達到減少操縱財務活動的可能,最終使企業(yè)提供的財務信息如實反映企業(yè)狀況。

4.信息與溝通是實現(xiàn)保證財務報告可靠性的必要條件。組織中的所有層級都需要信息,以便開展業(yè)務,并朝著主體各類目標的實現(xiàn)前進。實際上從內部和外部渠道獲得的財務和非財務信息,對實現(xiàn)所有各類目標都很重要。信息通過信息系統(tǒng)進行識別、獲取、處理和報告。溝通是信息系統(tǒng)所固有的,但溝通還必須在更廣泛的意義上進行。一個良好的信息和溝通系統(tǒng)可以使企業(yè)及時掌握營運狀況,提供高質量的會計信息。

5.內部監(jiān)督是財務報告可靠性的有利保證。內部控制體系隨著時間的推移不斷變化,應用控制的方法也會不斷變化發(fā)展。曾經有效的內部控制程序可能變得不太有效,或許不再運用。而內部監(jiān)督通過內部控制的自我評估持續(xù)地對內部控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督,從而確保內部控制體系持續(xù)有效運行,進而為財務報告目標的實現(xiàn)提供有利保證。

已有學者對于內部控制這五個相互關聯(lián)要素在財務報告生成過程中發(fā)揮的直接間接影響作用做出了相應的論證。Dechow等(1996)發(fā)現(xiàn),如果公司內部董事占全體董事的比例越高,或公司董事長與總經理是同一人,或公司未設立審計委員會等,該公司越可能提供虛假的會計信息。Bell和Carcello(2000)發(fā)現(xiàn)無效的內部控制環(huán)境下,公司發(fā)生財務舞弊報告的概率增加。李明輝,唐予華等(2003)也提出,內部控制環(huán)境是影響會計信息質量的首要因素,管理當局的誠實性和管理哲學,以及對內部控制和財務報告的關注是充分披露、防止虛報、漏報或進行盈余操縱的保證。在國內,劉立國、杜瑩(2003)首次從股權結構、董事會特征兩個方面研究了內部環(huán)境與財務報告舞弊之間的關系。研究結果表明,法人股比例、執(zhí)行董事比例、內部人控制制度、監(jiān)事會的規(guī)模與財務舞弊的可能性正相關,流通股比例則與之負相關。此外,如果公司的第一大股東為國有控股,公司更可能發(fā)生財務舞弊。楊德明(2009)研究了內部控制、審計質量與大股東資金占用情況,指出了完善內部控制環(huán)境的重要性。楊軍(2003),孟焰、孫麗虹(2004)等對于銀行業(yè)、證券公司等內部控制系統(tǒng)進行研究后指出,建立和維持有效的風險管理、控制和稽查措施,設計和實施有效的內部控制環(huán)境,是我國銀行業(yè)和證券業(yè)面臨的嚴峻態(tài)勢和持續(xù)實現(xiàn)業(yè)務目標必不可少的條件。陳利軍(2007)從財務報告信息供應鏈看內部控制和財務報告的關系,發(fā)現(xiàn)在企業(yè)內部管理層和董事會通過內部一系列既定的政策、程序和方法,對財務報告的可靠性產生作用和影響,其中他們影響財務報告可靠性的途徑又有所不同。

總之,內部控制的5個要素無一不影響著財務報告的可靠性,加強內部控制體系的建立健全,促進內部控制有效實施,對于從源頭上遏制財務活動的虛報、漏報錯誤以及不實的盈余管理活動具有正本清源的作用。

(二)財務報告可靠性在內部控制中的作用。基于信息論的相關理論,財務報告信息屬于企業(yè)的管理信息,反映企業(yè)的財務狀況和經營成果,連接了所有者與經營者,并作用于內部控制的實施運行中,對企業(yè)的各種決策和控制活動起到關鍵性作用。財務報告信息通過在內部控制活動中的傳遞和反饋,一方面董事會可以了解管理當局受托責任的履行情況,以實現(xiàn)對經營者決策行為的監(jiān)督和控制,另一方面也促進了企業(yè)經營決策的正確性。同時,財務報告信息是一個組織激勵評價制度設計的重要信息來源和依據(jù)。作為評價、調節(jié)手段的財務報告信息通過信息與溝通這個神經中樞,把內部控制整體框架中的風險評估、控制活動和監(jiān)督要素有機地聯(lián)系在一起,以實現(xiàn)內部控制的有效運行和功能目標的實現(xiàn)。

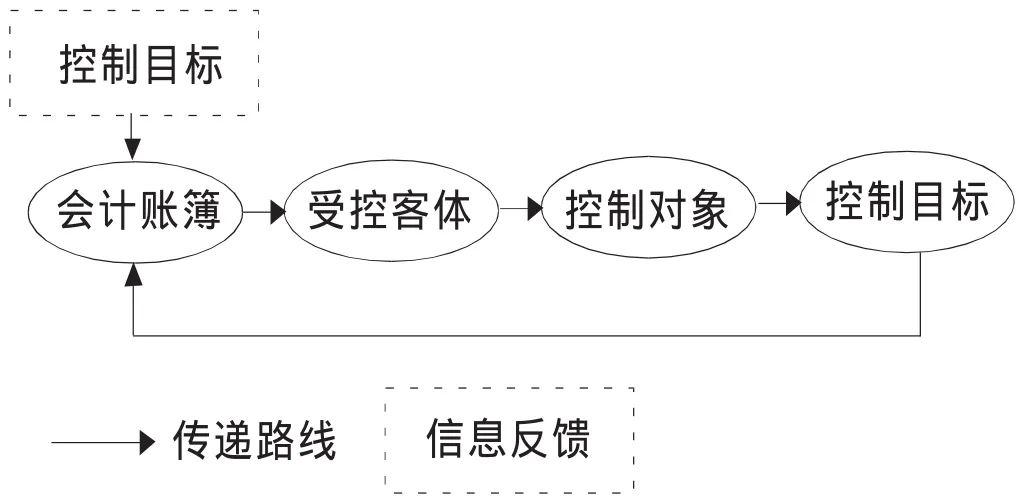

財務報告對內部控制這種神經樞紐的作用主要體現(xiàn)在內部控制的運行機制中,所以在闡述財務報告可靠性對內部控制運行的促進作用前,有必要對內部控制的運行機制做一個簡單介紹。內部控制運行機制主要包括控制主體、受控客體、控制對象、傳遞路線、控制目標與控制環(huán)境六大因素。這六大要素的運行如圖2所示:

圖2 內部控制運行機制圖

從內部控制的運行機制圖可以看出財務報告信息在內部控制運行中起到橋梁的作用。財務報告信息的順利傳遞是內部控制發(fā)揮效能的基礎,而財務報告可靠性程度的高低一定程度上影響到內部控制體系運行的效果。

國內已有一些學者也對財務報告在內部控制運行過程中的發(fā)揮何種作用以及效果做了相關的探索。郭曉梅、唐予華(2002)基于委托代理角度從內部控制構成要素和信息系統(tǒng)與控制系統(tǒng)之間的關系考察了財務報告信息 (會計信息)對于內部控制制度的作用和意義。與郭曉梅、唐予華 (2002)研究視角相同,周萍(2007)指出在內部控制理論整個發(fā)展演變的歷程中,會計信息(財務報告信息)都是內部控制重要的組成部分,也是監(jiān)督和調節(jié)的手段。劉春暉(2003)在研究內部控制與財務報告質量的關系中,指出了財務報告的可靠性為內部控制提供了完善信息,楊義元(2004)也指出了內部控制的有效運行目標的實現(xiàn)對財務報告信息質量的依賴。

(三)總結與啟示。綜上所述,基于控制論的相關理論可以發(fā)現(xiàn),內部控制在財務報告整個加工生產過程中的直接或間接控制作用,根據(jù)內部控制構成要素的“關聯(lián)性”,可見內部控制構成要素相互間有效銜接的效果如何直接影響財務報告的可靠性;由內部控制實現(xiàn)目標的“交叉性”,可以發(fā)現(xiàn)內部控制各要素如何通過企業(yè)的生產流程和業(yè)務活動影響其他目標的現(xiàn)實,從而間接影響真實可靠的財務報告的生成,可以說,合理完善的內控制度可以為財務報告可靠性保駕護航。基于信息論的相關理論可知,財務報告可靠性在內部控制運行機制中的神經樞紐作用及其反映出的內部控制運行效果,促使企業(yè)管理當局根據(jù)經濟環(huán)境的變化和企業(yè)活動的復雜化保證內部控制制度的持續(xù)有效,財務報告可靠性越高越有利于信息在內部控制相互關聯(lián)的要素之間傳遞與溝通,最終使內部控制從控制目標的實現(xiàn)到構成要素的完善都落到實處。

三、結論與未來研究方向

從信息經濟學角度出發(fā),本文提出:財務報告緩解了由于信息不對稱帶來的道德風險和逆向選擇問題,內部控制降低了契約不完備理論帶來的財務報告信息質量的低下;根據(jù)控制論的相關理論提出了內部控制對財務報告整個生產過程的監(jiān)控作用,為了保證財務報告的可靠性,重塑投資者的信心,建立健全內部控制的緊迫性;依據(jù)信息系統(tǒng)論的相關理論指出財務報告信息在內部控制運行機制中的中樞神經作用,財務報告可靠性在內部控制有效運行中發(fā)揮的能效,提高財務報告可靠性的必然性;從內部控制運行機制以及財務報告生產過程中發(fā)現(xiàn)這兩者是相互影響、相輔相成的關系;基于內部控制與財務報告之間的傳導機制,梳理內部控制與財務報告可靠性之間關系的已有文獻,發(fā)現(xiàn)就財務報告可靠性在內部控制有效實施中如何為內部控制持續(xù)有效提供依據(jù)的研究很少,幾乎是空白的。同時我國學者就內部控制對財務報告可靠性的合理保證作用的研究多采用規(guī)范研究,實證研究剛剛興起(劉立國、杜瑩,2003;黃彤,2003;方春生、王立彥等,2008),還不夠深入,也未成體系。今后要投入更多的力量研究內部控制如何才能更有效地運行,從而在根源上遏制財務報告信息失真的現(xiàn)象,并逐漸研究財務報告可靠的信息如何使內部控制從控制目標的實現(xiàn)到構成要素的完善都落到實處。(本文系遼寧省教育廳創(chuàng)新團隊項目“基于財務報告目標的內部控制與風險管理研究”〈課題編號:2009T027〉、遼寧省社會科學規(guī)劃基金項目“會計準則變遷與企業(yè)經營管理的協(xié)調度研究”〈項目編號:L10DGL013〉階段性成果。)

1.陳漢文、夏文賢.2003.獨立董事制度與會計信息質量控制——利用博弈理論進行的解釋.廈門大學學報:哲學社會科學版,5。

3.陳利軍.2007.從財務報告信息供應鏈看內部控制與財務報告的關系.當代經濟,6。

4.方春生、王立彥等.2008.SOX法案、內控制度與財務信息可靠性.審計研究,1。

5.郭曉梅、唐予華.2002.內部控制制度與會計信息.上海會計,11。

6.黃彤.2003.監(jiān)視會、董事會制度特征與會計信息質量.轉軌經濟下的會計與財務問題國際學術研討會論文集。

7.劉春暉.2003.談內部控制與會計信息質量.湖南財經高等專科學校學報,3。

8.劉立國、杜瑩等.2003.公司治理與會計信息質量關系的實證研究.會計研究,2。

9.孟焰、孫麗虹.2004.從內部控制理論的發(fā)展看如何加強證券公司的內部控制.審計研究,3。

10.N.維納著,郝季仁譯.1963.控制論.北京:科學出版社。

11.吳水澎、陳漢文、邵賢弟.2000.企業(yè)內部控制理論的發(fā)展與啟示.會計研究,5。

12.張維迎.2004.博弈論與信息經濟學(第1版).上海:上海人民出版社。

13.COSO.1992.Internal Control-Integrated Framework:Executive Summary.

14.Dechow et al.1996.Detecting Earnings Management.The Accounting Review,2.