加強型和削弱型梁柱節點對鋼框架性能的影響*

張超,郭兵

(1.山東南僑房地產發展有限公司,山東 濟南 250031;2.山東建筑大學土木工程學院,山東 濟南 250101)

0 引言

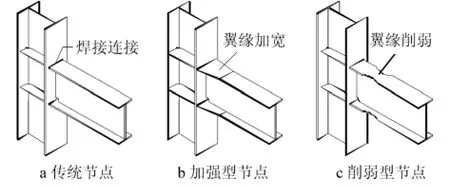

鋼框架在水平地震作用下的理想破壞模式是梁端形成塑性,不僅可以防止結構的坍塌與傾覆,還可以提高結構的耗能能力。從理論上講,由于梁端彎矩、剪力最大,有利于塑性鉸的形成,但數次地震表明[1-4]:傳統梁柱節點(見圖 1a,包括全焊接連接、栓焊混合連接)在梁端形成塑性鉸之前,梁翼緣與柱之間的焊縫很容易率先發生斷裂,導致節點脆性破壞,抗震性能較差。

圖1 傳統梁柱連接節點的類型

為實現強連接弱構件并確保梁端可以形成塑性鉸,國際上先后出現了多種抗震改造節點,大致可以分為兩大類[5-12]:梁端加強型(如梁端翼緣加寬、梁端加蓋板、梁端加腋等)和梁端削弱型(翼緣削弱式、腹板開洞式等),并被各國規范廣泛采納。上述做法中,翼緣加寬型(圖1b)和翼緣削弱型(圖1c)最具有代表性,前者在日本應用最多,后者在美國應用最多,我國則兼而有之。

采用傳統計算方法和一般設計軟件分析框架結構的內力時,為簡化計算,假設梁柱為剛接、梁為等截面而不考慮節點構造對結構性能的影響,因此一直存在爭議。針對這一問題,本文進行了框架結構的單向及循環加載有限元分析,探討了不同類型節點對結構性能的影響。

1 有限元試件

1.1 結構原型

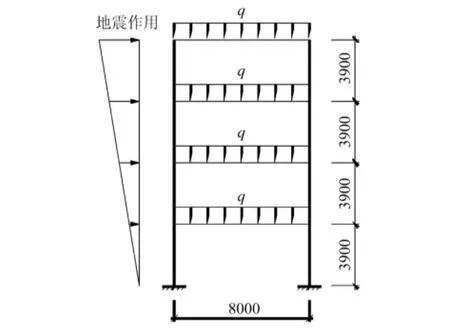

根據我國現行《建筑抗震設計規范》[13]并結合工程慣例,采用PKPM軟件設計了一個四層空間鋼框架結構原型,柱網尺寸為8m×8m,層高為3.9m,框架平面尺寸見圖2,梁柱節點、柱腳均為剛接,鋼材為Q235。樓面恒載取4.5kN/m2,活載取2.0kN/m2,場地類別為Ⅱ類,抗震設防烈度為8度(0.2g)。框架梁、柱截面分別為H600×250×10×14、H500×350×14×18,柱腹板加勁肋的厚度與梁翼緣相同,節點域滿足規范要求。

圖2 框架結構原型

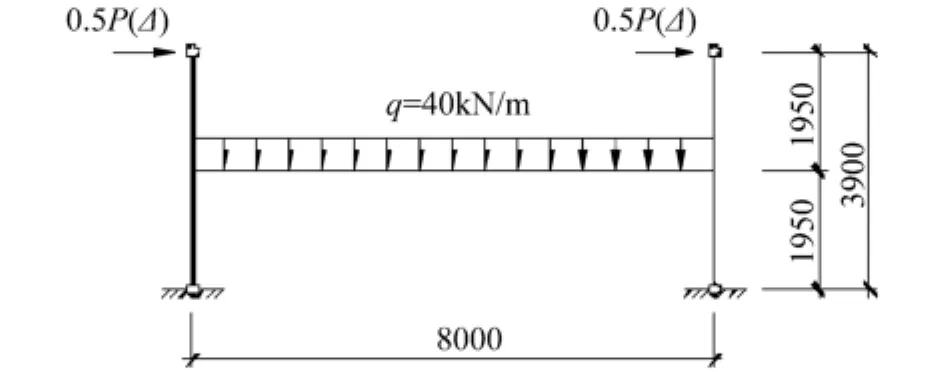

圖3 有限元試件的計算模型

1.2 有限元試件及計算模型

考慮到水平荷載作用下柱的反彎點位于1/2層高處,為簡化計算,可以取標準層作為有限元試件進行研究,如圖3所示,其中柱高3.9m,兩端鉸接;梁上的均布線荷載q取40kN/m,略小于結構原型中的樓面豎向荷載,目的是可以在柱頂施加較大的水平荷載;柱頂水平荷載P即是該樓層在地震作用下的樓層剪力;Δ是層間側移。

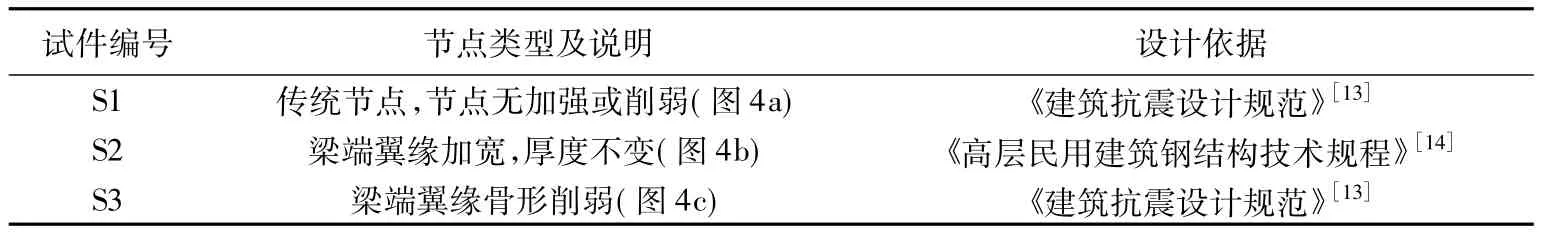

為對比分析擴大型和削弱型兩類節點對框架整體性能的影響,共設計了3個試件,各試件之間的唯一區別是節點構造不同,見表1。所有試件的梁翼緣與柱之間均采用全熔透對接焊縫連接,為等強度連接。

表1 有限元試件表

圖4 試件節點構造

有限元分析由ANSYS軟件完成,所有板件采用SHELL181單元建模,不考慮焊縫缺陷的影響(假設相鄰板件為連續體)。鋼材的彈性模量、屈服強度、泊松比均按名義值取用,鋼材的應力應變關系采用雙線性模型,強化階段的模量取彈性階段的2%。采用Mises屈服準則和考慮包辛格效應的運動強化模型。

試件的柱兩端鉸接(圖3),梁柱剛接,梁上翼緣施加平面外約束來模擬樓板的作用,柱頂設置側向支撐。為模擬柱頂的同步側移,將兩個柱頂的水平位移Δ進行耦合。柱頂水平總荷載P的加載方式為位移加載,通過柱頂的耦合點來施加。先進行單向加載,根據計算結果確定試件的屈服荷載(位移)、抗側剛度、梁端翼緣應力;然后再進行循環加載,探討其滯回性能,加載步長為屈服位移,每級荷載循環兩周,直至試件破壞或達到6倍的屈服位移。

2 計算結果

2.1 單向加載

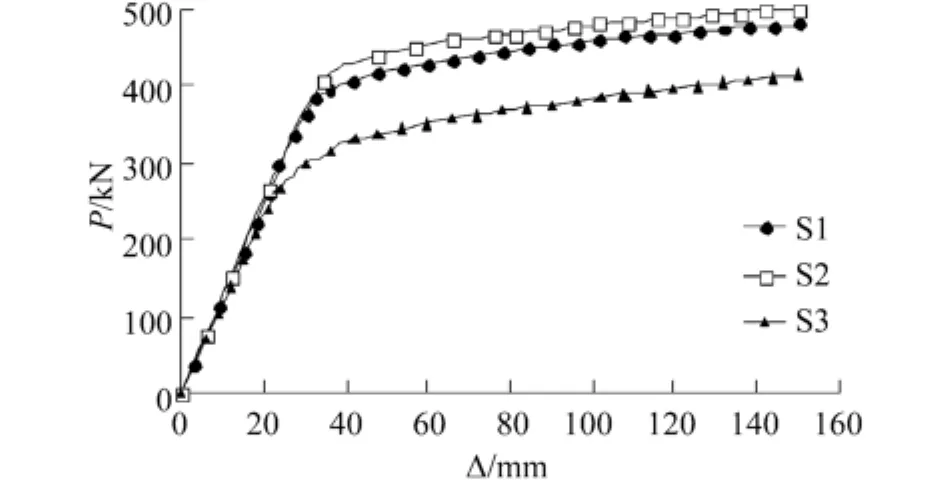

圖5 試件的單向加載曲線

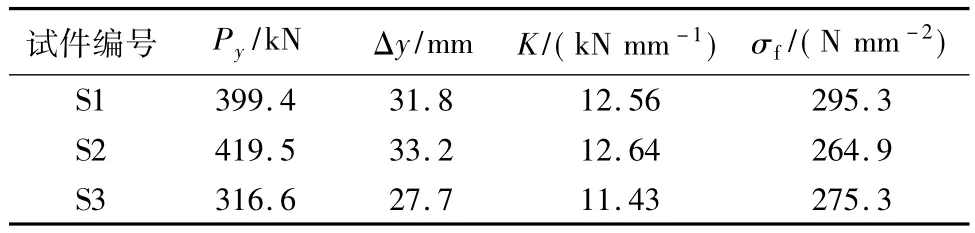

試件的單向加載荷載位移曲線見圖5,數據結果見表2。其中Py、Δy分別為試件屈服時的柱頂水平總荷載、柱頂水平位移;K為試件在彈性階段的抗側剛度;σf為試件屈服時梁端翼緣的平均軸向應力(可以反應梁翼緣與柱之間焊縫應力的大小)。

表2 單向加載結果

由單向加載結果可以看出:

(1)彈性階段,試件S1、S2的荷載位移曲線基本重合;彈塑性階段,S1略微比S2低一些,但S3明顯位于S1和S2的下方,說明S3在彈塑性階段的承載能力偏低。試件S2的屈服荷載最高,S3的屈服荷載最低,兩者相差達32.5%。

(2)試件S2的抗側剛度最高,S3的抗側剛度最低,兩者相差10.6%。

(3)試件屈服時,S1的梁端翼緣軸向應力最高,S2的最低,兩者相差11.5%,這主要是由于梁端翼緣擴大,使得翼緣面積增加,應力降低。

2.2 循環加載

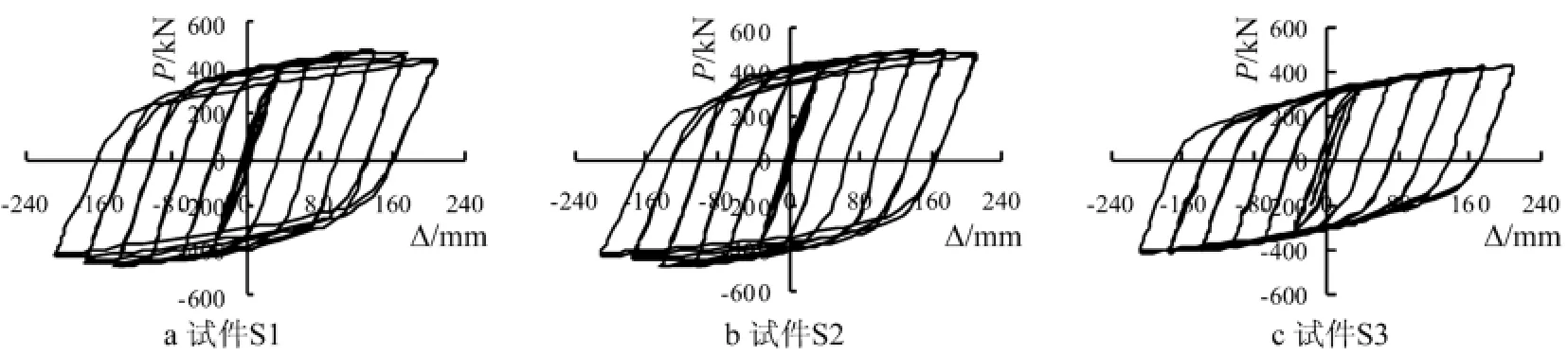

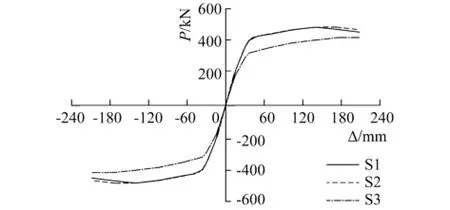

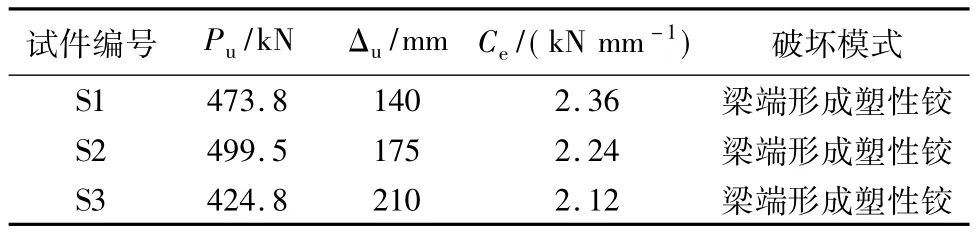

試件的循環加載荷載位移曲線見圖6,骨架線見圖7,數據結果見表3。其中,Pu為試件破壞前柱頂水平總荷載的最大值,Δu為與Pu對應的柱頂水平位移,Ce為能量耗散系數[15]。

圖6 試件的循環加載曲線

圖7 骨架線

表3 循環加載結果

由循環加載結果可以看出:

(1)全部試件的滯回曲線都非常穩定飽滿,正反向加載曲線基本對稱,能量耗散系數都大于2.0,具有良好的耗能能力。相比較而言,S3的能量耗散系數最低。

(2)試件S2的極限承載力最高,具有較高的安全儲備,而S3的最低,兩者相差17.6%,這主要是由于S3的梁截面削弱使得該處較早形成塑性鉸,降低了極限荷載。

(3)因有限元模型中沒有考慮焊縫缺陷的影響,梁柱連接沒有發生破壞,試件的破壞模式均為梁端形成塑性鉸(梁翼緣和腹桿發生彈塑性屈曲)。

3 結論

單向與循環加載分析表明,采用梁端翼緣擴大型節點的框架的屈服荷載、極限承載力、抗側剛度都明顯高于翼緣削弱型,而且梁端翼緣軸向應力最低,可以降低梁翼緣與柱之間焊縫的應力,有利于實現強連接弱構件。另外,翼緣擴大型節點比削弱型節點構造簡單,易于加工。盡管本文分析的試件較少,不足以定量,但仍然可以得出定性結論:對于抗震設防地區的焊接鋼框架,梁柱連接宜優先考慮采用翼緣擴大型節點。

[1]Miller D.K.,Lessons learned from the Northridge earthquake[J].Engineering Structures,1998,20(4-6):249-260.

[2]Nakashima M.,Inoue K.and Tada M.,Classification of damage to steelbuildingsobserved in the1995 Hyogoken-Nanbu earthquake[J].Engineering Structures,1998,20(4 -6):271-281.

[3]Malley J.O.,SAC steel project:summary of phase 1 testing investigation results[J].Engineering Structures,1998,20(4 -6):300-309.

[4]郭兵,郭秉山,張洪偉.梁柱外伸式端板螺栓連接的M–θ關系[J].山東建筑工程學院學報,2001,16(3):1-5.

[5]郭兵,雷淑忠.梁柱節點剛度對無支撐鋼框架性能的影響[J].山東建筑大學學報,2010,25(3):231-235.

[6]Engelhardt M.D.and Sabol T.A.,Reinforcing of steel moment connections with cover plate:benefits and limitations[J].Engineering Structures,1998,20(4-6):510-520.

[7]Plumier A.,The dogbone:back to the future[J].Engineering Journal,AISC,1997,34(2):61 -67.

[8]Popov E.P.,Yang T.S.and Chang S.P.,Design of steel MRF connections before and after 1994 Northridge earthquake[J].Engineering Structures,1998,20(12):1030 -1038.

[9]茹繼平,楊娜,楊慶山.翼緣削弱型鋼框架梁柱節點的性能研究綜述[J].工程力學,2004,21(1):61-66.

[10]謝曉棟,楊娜,楊慶山.鋼結構腹板開洞型節點的參數分析[J].工業建筑,2006,36(5):79-82.

[11]王燕,馮雙,王玉田.鋼框架剛性連接加強型節點滯回性能試驗研究[J].土木工程學報,2011,44(5):57-68.

[12]郁有升,王燕.鋼框架梁翼緣削弱型節點力學性能的試驗研究[J].工程力學,2009,26(2):168-175.

[13]GB50011.建筑抗震設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[14]JGJ 99.高層民用建筑鋼結構技術規程(征求意見稿)[S].北京:中國建筑標準設計研究院,2010.

[15]JGJ101.建筑抗震試驗方法規程[S].北京:中國建筑工業出版社,1997.