“八百壯士”后來的生活

邢逸群 冷培榆

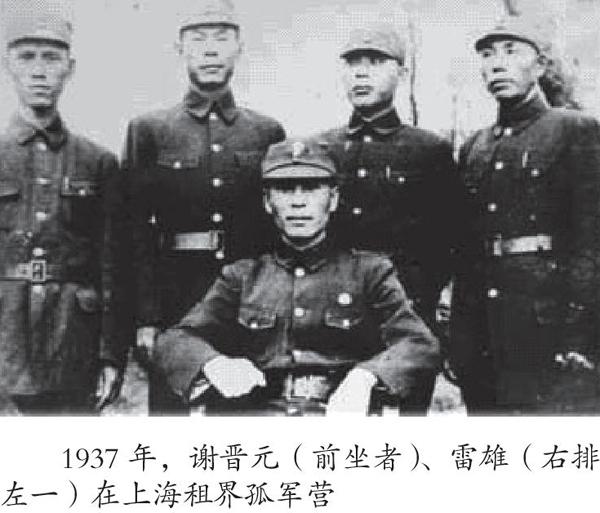

1937年8月13日,日軍大舉進(jìn)攻上海,八一三事變爆發(fā)。10月26日晚,戰(zhàn)役進(jìn)行到最后階段,守衛(wèi)大場防線的中國軍隊(duì)第88師第524團(tuán)400余人(報(bào)界宣傳稱“八百壯士”),在副團(tuán)長謝晉元指揮下,奉命據(jù)守蘇州河北岸的四行倉庫。在日軍的重重包圍下,“八百壯士”孤軍奮戰(zhàn)4晝夜,打退敵人10余次進(jìn)攻,斃敵200多人,取得了“四行保衛(wèi)戰(zhàn)”的勝利。

但10月31日奉命撤退后,“八百壯士”卻被公共租界工部局解除武裝,成了孤軍,后被軟禁于膠州路拘留營四年。1941年,謝晉元被日偽收買的叛兵殺害。12月28日,日軍接管拘留營,先后將330余名孤軍官兵押到月浦、龍華做苦力。 1942年4月,被關(guān)入老虎橋俘虜營(原江蘇第一模范監(jiān)獄,2000年已拆)。

老虎橋監(jiān)獄是一座人間地獄,以刑罰殘酷而聞名。日軍強(qiáng)迫孤軍做苦力,挑大糞,百般折磨,甚至強(qiáng)奸女俘。在俘虜營中日軍看管較嚴(yán),有一次12名士兵越獄逃跑,跑到南京中華門時(shí)被日軍抓住,日軍當(dāng)即用刺刀將他們?nèi)繗埲痰卮趟馈?/p>

由于戰(zhàn)事趨緊,需征用大量勞力,同時(shí)也為了不讓孤軍團(tuán)結(jié)在一起,日軍實(shí)行分散看管。

1942年8月,70名孤軍士兵被抽調(diào)到南京東郊孝陵衛(wèi)日軍戰(zhàn)地士官學(xué)校做工,吃的伙食比日兵差,但一個(gè)星期還發(fā)點(diǎn)香煙。之后,有人通過沒通電的鐵絲網(wǎng)逃脫,有的還參加了新四軍。

1942年底,敵人又從老虎橋俘虜營中派出100多人(包括孤軍營代團(tuán)長雷雄)去安徽蕪湖裕溪口裝卸淮南煤礦的煤炭,由車上卸下再裝上船。為便于管理,這些人被分成3個(gè)組,利用官管兵的辦法,指定陳日升(連長)、楊德馀(后改名楊養(yǎng)正)、陳豈凡(排長)三人為組長,并配發(fā)袖章以示區(qū)別。1943年春節(jié)前一天下午,收工時(shí)他們舉行了暴動(dòng),搶了敵人的機(jī)槍、子彈逃了出去。雷雄等29人逃到一個(gè)叫桃花鄉(xiāng)的新四軍駐地,受到了新四軍的熱烈歡迎,最后分兩批回到了重慶。也有些人在逃跑過程中被發(fā)現(xiàn),沒能逃脫牢籠。

抗戰(zhàn)勝利后,各地幸存孤軍紛紛來到上海。因?yàn)槲飪r(jià)飛漲,生活艱難,政府對孤軍也無適當(dāng)處理,致使他們流落街頭,到了冬天身無棉衣、棉褲,每日兩頓粥,也無錢看病。

當(dāng)時(shí)國民黨第三方面軍司令長官湯恩伯在上海大光明戲院召集孤軍官兵開會(huì),封官許愿,動(dòng)員他們歸隊(duì)服役,但大家異口同聲地說:“仗我們已經(jīng)打夠了,不想再打了。”對于流落上海的孤軍們,政府部門僅發(fā)一點(diǎn)救濟(jì)金,百余名窮困潦倒的孤軍流落街頭,實(shí)在找不到棲身之處,就闖進(jìn)吳淞路一日本僑民住的三層樓,把日本人趕跑,住了下來。幾天后來了一幫國民黨軍官,奉命接收日本人財(cái)產(chǎn),雙方發(fā)生爭執(zhí),領(lǐng)頭的軍官見到門口掛的“四行孤軍”牌子時(shí),不禁肅然地向孤軍們行了個(gè)軍禮,然后忙賠禮道歉:“鄙人有眼不識泰山。”說完離開了。沒過多久,救濟(jì)金快用完了,吃飯又成了問題,孤軍們的遭遇引起了居住在上海的謝團(tuán)長的遺孀凌維誠的關(guān)心,她四處奔走,舉行記者招待會(huì),呼吁社會(huì)各界關(guān)心流落在上海的孤軍們的工作問題。在凌女士的幫助下,1947年3月市政府同意將大達(dá)碼頭交給孤軍管理,讓孤軍們從事搬運(yùn)工作,以勞力維持生活,同時(shí)又組織了四行孤軍工業(yè)服務(wù)社,分總務(wù)、碼頭、運(yùn)輸、生產(chǎn)、福利五組,孤軍們自食其力,還有的孤軍找到了當(dāng)門衛(wèi)、車夫、街頭清潔工、鐵路警察等工作。

抗戰(zhàn)勝利后,仍被關(guān)在老虎橋俘虜營的80名孤軍獲得了自由。所有幸存的孤軍官兵都不會(huì)忘記沒能見到勝利的戰(zhàn)友。1946年,100余位幸存孤軍齊集上海孤軍營舊址,緬懷他們的老團(tuán)長謝晉元。

新中國成立后,很多孤軍回到自己的家鄉(xiāng)以務(wù)農(nóng)為生,也有的進(jìn)入國有單位工作,直至退休,主要分布的地區(qū)有湖北、浙江、四川、上海等地,以湖北最多。

當(dāng)時(shí),上海市市長陳毅安排了一部分孤軍的工作。但在隨后的歷次運(yùn)動(dòng),特別是“文革”中,這些孤軍因曾參加國民黨軍隊(duì)而受到?jīng)_擊。其間,很多人不幸致死,也有些下落不明。

重慶的楊養(yǎng)正是重慶南岸副食品水產(chǎn)公司退休職工,因所謂“歷史問題”被下放干過搬運(yùn)工、站過柜臺,在工廠當(dāng)工人,“文革”中被當(dāng)成“牛鬼蛇神”、國民黨殘?jiān)嗄酢诬姽倮ビ谓帧⑴贰⑾鹿颉?002年7月4日,已經(jīng)風(fēng)燭殘年、雙目失明的老人受邀重回當(dāng)年的戰(zhàn)場——四行倉庫舊址,在這里他“見”到了寫有他名字的《孤軍官佐芳名錄》和在孤軍營時(shí)期的照片。2010年12月16日楊養(yǎng)正逝世,享年96歲,是“八百壯士”中最后一位去世的。

一連代連長鄭俊參加過云南起義,屬于起義投誠人員,1959年被判管制,1962年帶著“歷史問題”的帽子離開人世。十一屆三中全會(huì)撥亂反正后,鄭俊當(dāng)年的戰(zhàn)友、一連班長余長壽、四連班長李錦堂及謝晉元之子謝繼民(三人均在上海)都為他寫了證明材料。謝繼民寫道:“鄭俊同志是八百壯士之一,后進(jìn)入孤軍營與英租界帝國主義、日本侵略軍、漢奸進(jìn)行不屈不撓的斗爭,保持了中華民族的崇高氣節(jié),為中國的抗日斗爭做出了貢獻(xiàn)。”這更是對全體“八百壯士”及所有抗日將士的高度評價(jià)。

(責(zé)任編輯/梓語)

(電子郵箱:gao2004@163.com)