我對隧道凍害的基本認識

關寶樹

(西南交通大學,成都 610031)

嚴寒地區也不是所有隧道都發生凍害的,這說明是否發生凍害是有條件的,只有搞清楚這些條件,才能對凍害的預防和整治給出明確的答案。

解決這個問題的前提條件是:搞清楚圍巖的凍融特性。

眾所周知,圍巖的凍融特性與圍巖構造、組成成分、性質、圍巖含水量以及溫度有關。

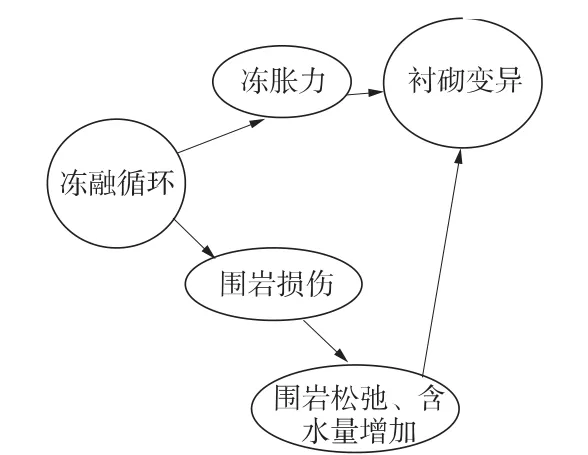

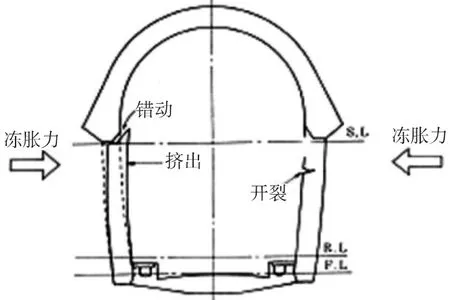

圍巖的凍融特性主要表現在:凍結過程中的凍脹力和凍融過程中對圍巖的損傷(構造破壞、強度喪失等)。因此,預防凍害就是要預防在凍融過程中對圍巖的損傷。也就是說,要減少凍融循環的次數及其對圍巖損傷的力度(圖1)。

圖1 凍融循環的特征概念

防凍害要以“圍巖為本”,要在圍巖上做文章。

影響圍巖凍融特性的因素是什么?我主要從以下幾個方面進行討論。

1 圍巖含水量與凍害的關系

沒有地下水,也就是說圍巖不含水,就不會發生凍結,也就不會發生凍害。

即使圍巖含水,視其含水量,會凍結,但不一定發生凍害。

只有圍巖含水,而且含水量大于某一限界時,圍巖才會發生凍脹,其凍融過程才會造成對圍巖的損傷,從而產生隧道凍害。

解決這個問題的關鍵——圍巖的凍脹性(凍融特性)與圍巖含水量的關系。

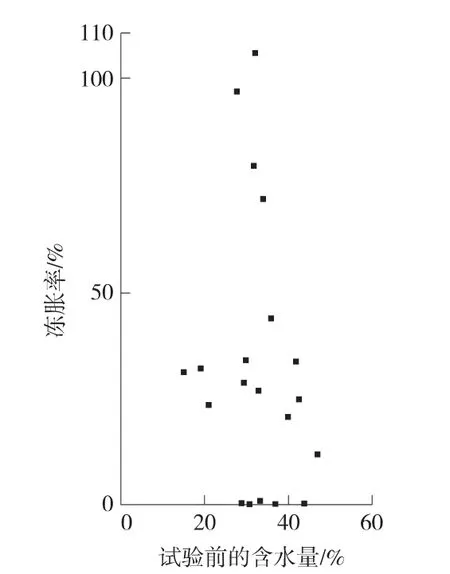

日本通過未固結圍巖的試驗,得到含水量與凍脹率的關系示于圖2。含水量越大,凍脹率也越大。含水量在20%以下時,凍脹率都在10%以下,是很小的。這樣的凍脹率是不會產生凍害的。

圖2 圍巖凍脹率和含水量的關系

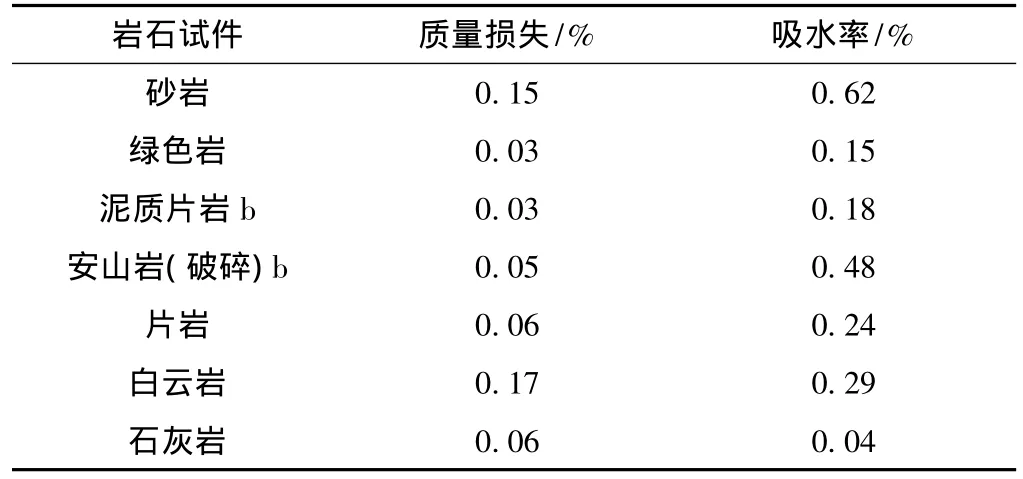

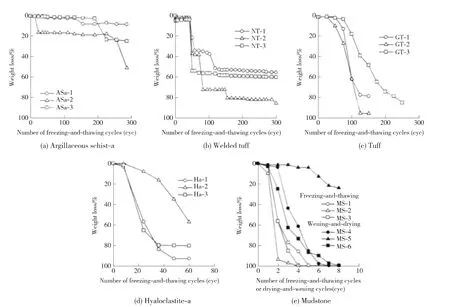

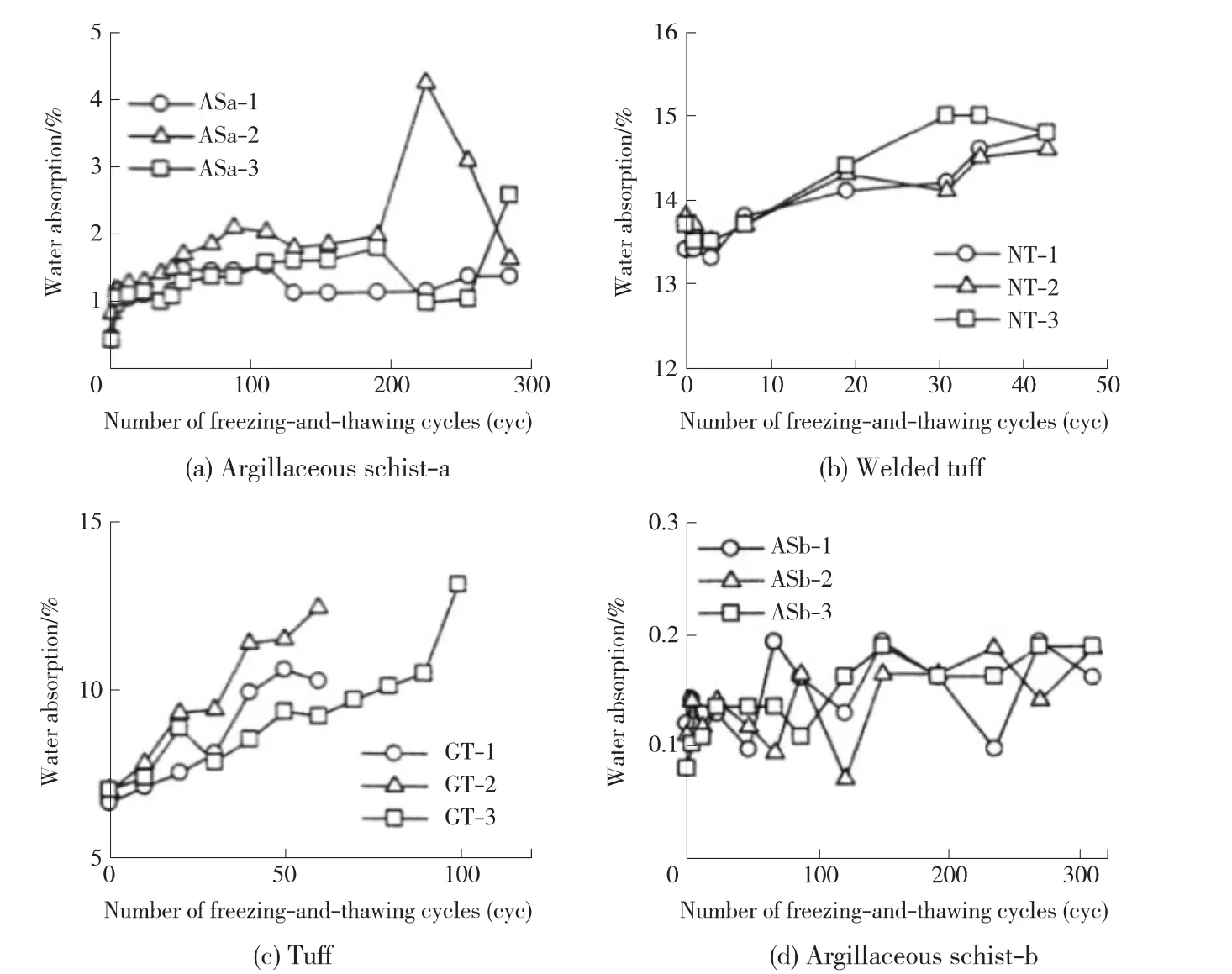

日本對圍巖的耐久性進行了不少研究,例如在“凍融循環作用下巖石的破壞過程和耐久性評價”一文中,對12種巖類,進行了質量損失、吸水率、動彈性系數、P波速度等的試驗,并提出了評價巖石在凍融循環作用下的耐久性的方法。研究采取了裂隙發育的巖石和具有層狀構造的巖石等樣品12種為對象,進行了300次凍融循環的試驗。12種巖石樣品包括砂巖、綠色巖、泥質片巖。砂巖和綠色巖有方解石貫入,泥質片巖a是沿片理裂隙發育的,泥質片巖b是幾乎沒有裂隙的。此外還包括凝灰巖和溶解凝灰巖、石灰巖、安山巖、白云巖、片巖及泥巖等。這些樣品有的是裂隙發育的,有的是侵入巖脈,有的是破碎的。因此在試驗時要注意軟弱面的影響。

下面是一些試驗結果及其考察。

1.1 破壞的發展過程(圖3)

圖3 凍融試驗的巖石試件的破壞過程

300次凍融循環的未破壞巖石的質量損失列于表1。

表1 300次凍融循環的質量損失和吸水率

由表1可知,300次循環,未破壞巖石的質量損失都在0.17%以下,幾乎沒有產生剝離。而發生破壞的巖石的質量損失則如圖4所示。其中泥巖最為顯著。

1.2 吸水率

泥質片巖a、凝灰巖、溶解凝灰巖的吸水率示于圖5。

1.3 X線CT的內部觀察(圖6)

為了解決隧道凍害問題,我們必須從圍巖凍脹性著手進行系統的研究。不了解圍巖凍脹性與含水量的關系,就不可能徹底地解決隧道的凍害問題。

從圍巖含水量出發,一般說含水量在20%以下,可以發生凍結(凍脹),但不會發生凍害。這是判定是否發生凍害的一個準則。

圖4 質量損失與凍融循環數

圖5 吸水率與凍融循環數

2 發生凍害的圍巖(地質)條件

在調查既有隧道和室內試驗的基礎上,日本認為凍害主要發生在:

新第三系的沉積巖及壚坶質的破碎物;

發生凍結的隧道襯砌背后的圍巖,都發生了圍巖凍脹現象,這是隧道產生變異的外力根源;

新第三紀中~上部的軟質而且細粒的泥巖及凝灰巖;

吸水量20%以上的軟質的泥質巖及凝灰質巖;

巖石因長年風化作用而破碎的場合;

中硬巖~硬巖的地質中,變異一件都沒有發生。

這說明,在大多數圍巖中,特別是中硬巖~硬巖的圍巖中,基本上不會發生凍害。也就是說,這些圍巖即使含水量超過20%,也不會發生凍害。工程實踐也證實了這一點。

圖6 各種巖石試件的CT斷面三維顯示

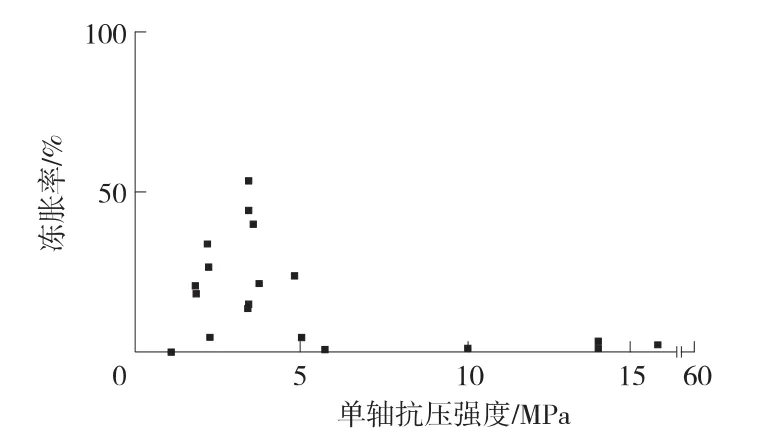

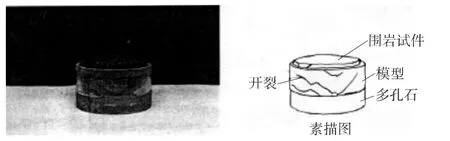

日本通過室內試驗,也說明以單軸抗壓強度為界,凍脹率有很大差異。即:巖石強度在5.0 MPa以下,凍脹率很大,但在5 MPa以上幾乎沒有發生凍脹(圖7)。圖8是單軸抗壓強度正好在5 MPa,凍脹率是5%的凍結狀態。試驗前基本上是均質的,凍結后一部分開裂,解凍后試樣從開裂處破壞。

圖7 單軸抗壓強度和凍脹率的關系

圖8 凍脹試驗后的狀況

3 發生凍害的溫度條件

從發生凍害的隧道調查中,可以看到,在同一座隧道中,發生凍害的部位是不同的。這除了與上述兩個因素有關外,主要是由溫度條件決定的。

一般說,當隧道超過一定長度后,凍害基本上發生在洞口附近,因此,洞口段是防凍害設計的重點。

圍巖凍結只在冬季發生。

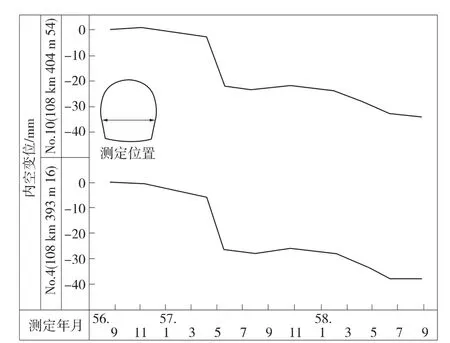

變異具有明顯的季節變動特性(圖9、圖10);變動量:開裂寬度在5~10 mm;凈空位移在10~40 mm。與混凝土的溫度膨脹、收縮有明顯的區別。

圖9 隧道開裂和溫度的關系

冬季發生的變異,夏季不能完全恢復,殘留位移是累積的,到冬季時會急劇發展(圖11)。

位移最大的情況,一般發生在3月,約與外氣溫有1個月的相位差,圍巖的凍結深度也是此時最大。

是否發生凍害與累計寒度(凍結指數)有關。累計寒度定義是:1年中0℃以下的日平均氣溫之和。根據調查與事例分析,凍害一般發生的累計寒度大于400℃·d以上的地域。圖9的數據也說明了這一點。在進行事例調查中,要關注累計寒度的數據。這是判定是否發生凍害的一個基準。

圖10 開裂寬度的變化(中山隧道)

圖11 襯砌位移的變化

4 凍脹力與凍害的關系

凍脹力是因水凍結后的體積膨脹所引起的。凍脹力的特點之一是向約束小的方向膨脹。特點之二是凍脹力不是均勻分布的,而是局部集中分布的。

第1個特點決定了對襯砌的凍脹力,一般說是不大的。襯砌背后的圍巖的凍脹是受到約束的,但在凍脹過程中,由于圍巖裂隙的存在,凍脹多數場合是向圍巖深部擠壓,因而,大大減小了向襯砌側的擠壓。這是對襯砌的凍脹力小的主要原因。

第2個特點可以用圖12的在隧道周邊圍巖中水的存在加以說明。一般說,在裂隙圍巖中,水并不是均勻地分布在隧道周邊的圍巖中,多數是局部存在的(與圍巖滲透系數的各向異性有關),因此發生的凍脹也不可能是均勻分布的。

通過調查和測定,襯砌受到的凍脹力,例如,東北林區的朝陽2號隧道,現場實測的凍脹力僅為25~200 kPa,是不大的。這與圍巖凍脹機制有關。

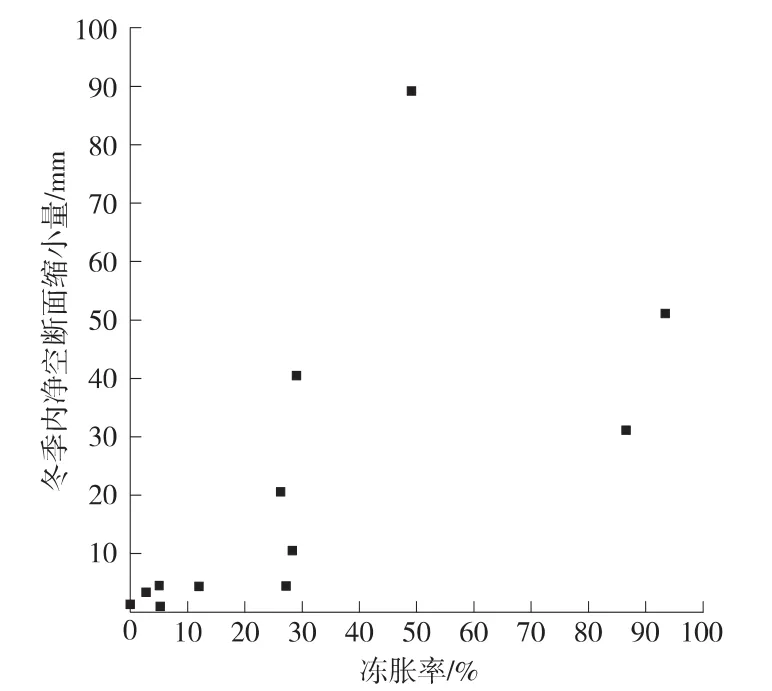

因圍巖凍結產生的隧道變異,凈空斷面的大小會隨著季節而變動,如圖13所示。因此,日本研究了既有隧道凈空縮小量與凍脹率的關系。圖14是其結果,但數據非常離散,凍脹率在20%以下時,斷面縮小量最大是4 mm,非常小。此值與混凝土因溫度變化引起的凈空斷面縮小量相同。因此,以圍巖凍脹率20%作為可能使隧道產生凍害的大致標準,并以此來推定凍脹力的大小。

圖12 凍脹力與凍害的關系

圖13 凍脹力造成隧道變異的基本模式

圖14 冬季內凈空斷面縮小量和凍脹率的關系

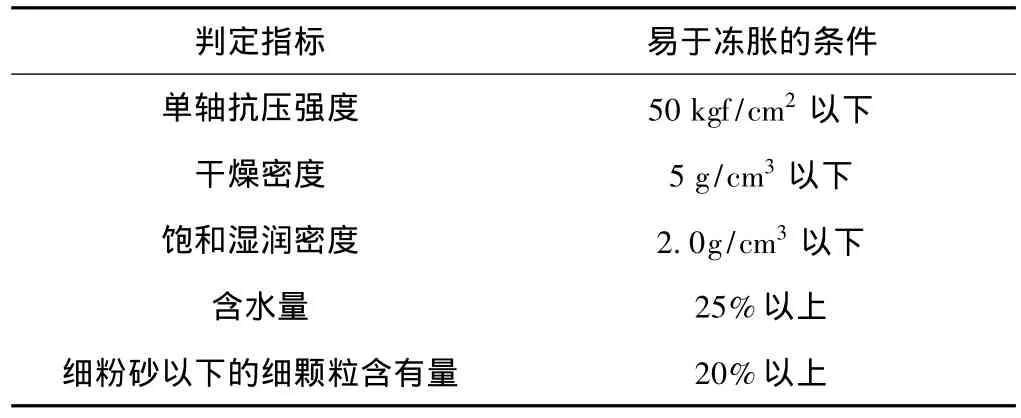

5 圍巖凍脹性的判定

綜合上述,日本建議的圍巖凍脹性,以不發生凍害為目的,一般可根據表2的基準判定。

表2 圍巖(巖石)凍脹性的判定指標

上述的研究表明:只要把圍巖的含水量控制在一定水平之內,圍巖即使發生凍結,圍巖發生的凍脹力也不會產生凍害。這個研究成果,需要進一步加以驗證。

6 隧道初期缺陷是發生凍害的重要因素

多數凍害的發生與隧道初期缺陷的存在有關,如襯砌的初期開裂、襯砌背后存在空洞、施工質量欠佳等。

隧道初期缺陷表現在以下幾個方面:

襯砌混凝土初期開裂;

防水板鋪設不良、破損;

襯砌背后回填不密實、存在空洞;

襯砌厚度不足;

排水系統不完善等。

在寒冷地區,具有上述初期缺陷的隧道,易于發生凍害。

實際上,在嚴格按照規范和工藝要求施工的隧道,基本上是不會發生凍害的。

7 隧道防凍害設計的基本原則

(1)不讓襯砌背后地下水凍結——根據當地溫度條件設置一定厚度的保溫層,使襯砌背后的溫度保持在不使圍巖發生凍結的范圍內;

(2)盡可能地減少襯砌背后一定范圍圍巖的含水量——根據地下水賦存狀況,采取注漿方法將該部分圍巖的含水量降低到圍巖即使凍結也不會造成危害的程度;

(3)建立一個通暢的,不經由隧道內排出地下水的排水系統;并對排水系統采取保溫對策;

(4)提高初期支護和二次襯砌施工技術水平,確保完成的隧道不存在初期缺陷。

根據上述原則,建議如下:

(1)加強對圍巖凍脹性的基礎研究,建立以“圍巖為本”的設計理念;

(2)把預防凍害的發生,建立在盡可能地減少圍巖含水量的基礎之上,這是一勞永逸的對策;

(3)在上述對策的基礎上,在洞口段設置適當的保溫設施(如隔熱層等),把襯砌背后的溫度控制在不使圍巖發生凍結的溫度以上,作為輔助對策;

(4)不管是“全包”防水或“半包”防水,都應設置良好的、通暢的排水系統。

8 預防凍害的設計方法

預防凍害的設計,實質上是對圍巖、襯砌混凝土(包括噴混凝土)及隔熱材料的熱傳導率與溫度關系的設計。因此必須搞清楚三者的熱傳導率的特性。

(1)在預計可能發生凍害的隧道,設計時首先要搞清楚圍巖的導熱性(熱傳導率)。

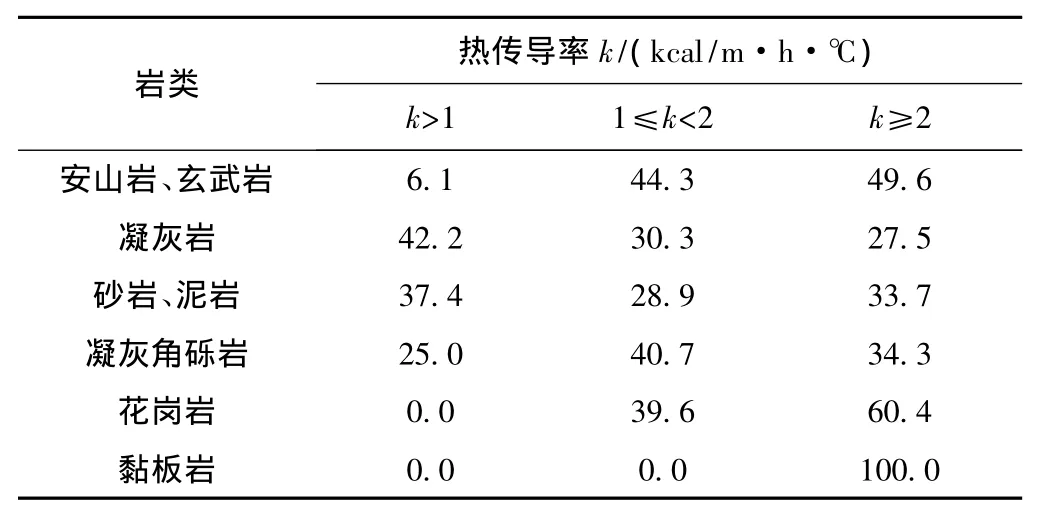

在設計中,確定圍巖的導熱率是很重要的,但這個問題并沒有解決。例如日本北海道地區,約有200余座公路隧道。其中半數約106座,有開挖時的地質描述,多數是在安山巖、玄武巖、砂巖、泥巖、凝灰巖、黏板巖中修建的。從計算隔熱材厚度出發,需要安山巖、砂巖、泥巖、凝灰巖、黏板巖、花崗巖等等熱傳導率數據。因此,對這些巖石進行了熱傳導率的測定。共取試樣1 043塊,測定結果列于表3。

熱傳導率的測定值變化在0.3~5.3 kcal/m·h·℃比較廣泛的范圍內。凝灰巖、泥巖、砂巖的熱傳導率比較小,花崗巖、黏板巖的值比較大。安山巖居于中間。不同巖類熱傳導率的變化見表3。

表3 不同巖類熱傳導率的變化

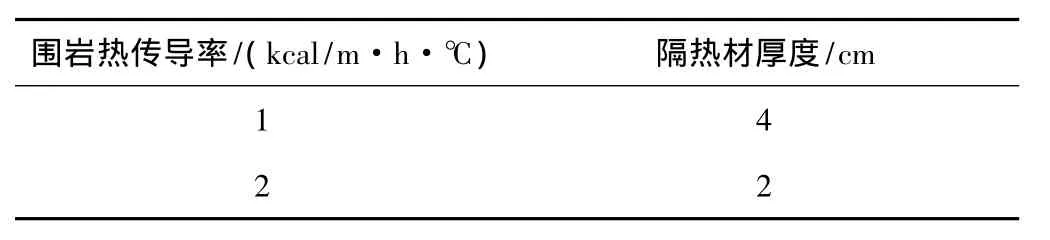

目前計算隔熱材厚度采用的圍巖熱傳導率多取1 kcal/m·h·℃或2 kcal/m·h·℃。而從測定的熱傳導率(表3),滿足1~2 kcal/m·h·℃的僅為表3的1/3弱。特別是,黏板巖完全不在1~2 kcal/m·h·℃之內。因此,在計算隔熱材厚度時,不能一概取1 kcal/m·h·℃。以表4為例,如果襯砌背后不產生凍結的隔熱材厚度,在熱傳導率為1 kcal/m·h·℃的場合,是4 cm,則在2 kcal/m·h·℃的場合,隔熱材厚度僅為其1/2。

表4 不同熱傳導率對隔熱材厚度的影響

我們在過去的研究中,很不重視對這樣的基礎數據的研究,是很遺憾的。

(2)隔熱材料的導熱性(熱傳導率)

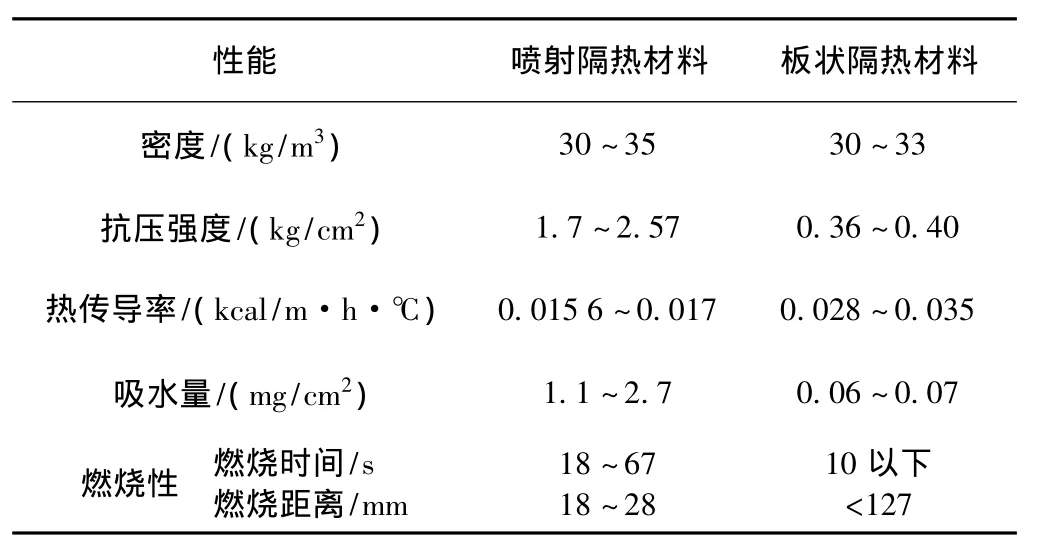

日本的隔熱材料,基本上有2種,一種是板狀隔熱材料,一種是噴射隔熱材料。在北海道的隧道中,曾進行這2種材料的耐火性試驗。2種材料的基本性能列于表5。

表5 2種隔熱材料的基本性能

我們目前多采用板狀隔熱材料,最近長安大學曾在霧凇嶺公路隧道進行了在二次襯砌表面噴涂聚氨酯的方法施作保溫層的方法,取得了良好的效果。

(3)二次襯砌混凝土及噴混凝土的導熱性(熱傳導率)。

日本在隧道設計中,二次襯砌混凝土及噴混凝土的熱傳導率都采用1.3 kcal/m·h·℃。因此,了解混凝土及噴混凝土的熱傳導率也是很重要的。

混凝土的熱傳導率與其含水量有關。含水量在4.5%~9.1%變化時,混凝土的熱傳導率變化在1.2~1.6 kcal/m·h·℃。含水量越高,熱傳導率也越大。北海道地域的隧道襯砌混凝土的含水量在4%~7%,因此,混凝土的熱傳導率多采用1.2~1.3 kcal/m·h·℃。

(4)隔熱層厚度的確定

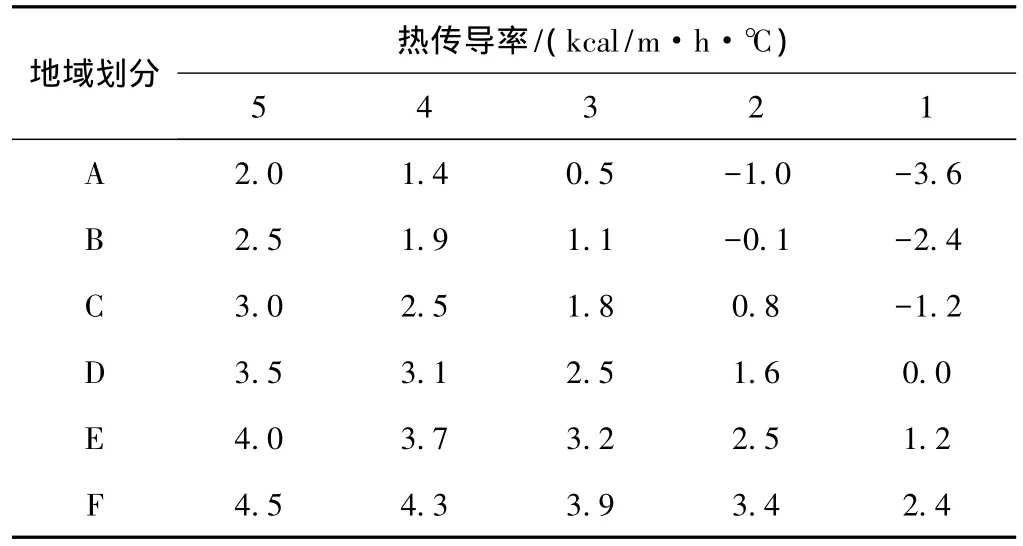

日本確定隔熱層厚度的方法,并不復雜,主要根據各地域的溫度劃分及圍巖的熱傳導率來進行的。例如把北海道地域的溫度條件劃分為6個地域,如表6所示。

表6 12月~2月的平均氣溫(北海道地域) ℃

隔熱層設定5 cm時,根據各地域及圍巖熱傳導率的變化,隔熱層背后的溫度變化列于表7。

表7 5 cm隔熱層時的隔熱層背后的溫度 ℃

如以隔熱層背后溫度在0℃以下,則當圍巖的熱傳導率為1~2 kcal/m·h·℃,而且平均氣溫在-6~-10℃時,為保證隔熱層背后溫度在0℃以上,則需要的隔熱層的厚度,列于表8。

表8 北海道地域隔熱層必要的厚度 cm

這種模式化的設計方法是值得借鑒的。

編者注:此文是我國資深隧道專家關寶樹教授在第八屆鐵路隧道年會上的講座內容。關寶樹教授對隧道凍害產生的機理進行了深入研究,特別是將日本在隧道凍害方面的研究成果進行了系統分析和提煉,對指導我國寒區隧道的勘察設計、施工及營運維護以及寒區隧道標準規范的制定,具有很好的參考價值。為了保持講座內容的完整和原汁原味,本刊未對有關附圖進行編輯修改,量和單位也未編修,以饗讀者。