尚寨村的幸福生活

文Ⅰ圖 楊 娟

尚寨村的幸福生活

文Ⅰ圖 楊 娟

從“石旮旯”到“安樂窩”

“原先是勉強能夠填飽肚子,現在不但住上了漂亮的小洋樓,家里喂了10多頭牛,每年還能攢下萬余元的存款。”談到正在實施的扶貧生態移民搬遷工程,尚榮森說,“搬過來后,醫院就在家門口,孩子讀書也只需走200來米就到了,比以前方便多了。”

尚榮森,是大方縣安樂鄉尚寨村的一名普通村民。

未搬遷前,尚榮森家住在不通公路的深山“石旮旯”里。由于長期開荒種地,山上的生態受到嚴重破壞,一到雨季就容易引發山洪。

“最近的鄉場要走七八公里才到,必要的生活用品只能靠人背馬馱;小孩讀書要走十多里山路,清晨五六點鐘就得起床,中午不能回家吃飯,午餐是又冷又硬的干糧……”回想起以前,尚榮森感慨萬千。

扶貧生態移民工程實施后,尚榮森家和尚寨村的其他村民搬到了離原住址5公里外的安置點。在政府的幫助下,他們在原先居住的山上種了茶葉和核桃,走上了產業致富路,人均純收入從搬遷前的1750元提高到現在的2400元。

現在,看到茶葉抽芽,核桃掛果,荒山變綠,尚榮森不禁喜上心頭:“多虧了移民搬遷工程,讓原先的‘石旮旯’變成了‘安樂窩’。現在,房子好了,交通好了,大家的生活也更幸福了!”

過上幸福生活的,不僅僅是尚寨村村民。2012年,大方縣實施扶貧生態移民搬遷413戶2000人,總投資2992.71萬元,新建移民住房413套23040平方米、道路1.73公里、水池1座115立方米,鋪設供水管網4.05公里,安裝水表413塊;架設輸電線路2.9公里,安裝變壓器2臺及413個入戶電表。

“五個結合”全面保障

近年來,大方縣從整合資金、整合資源、整合項目、整合產業、整合部門著手,重點抓好五個結合,大力推進扶貧生態移民搬遷工作。

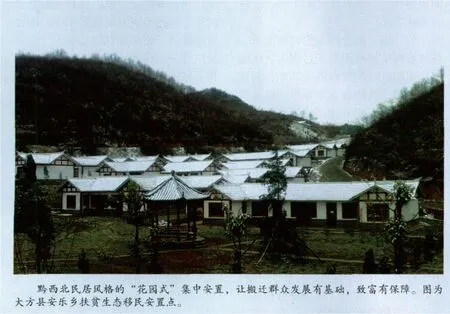

與生態文明家園結合。整合新農村建設資金330.4萬元、危房改造項目資金160萬元,打造具有黔西北民居風格的生態移民安置點;協調財政“一事一議”補貼項目資金320萬元,解決移民安置點的連戶路及院壩等基礎設施的硬化,著力改善人居環境。

與產業發展規劃有機結合。加大產業培植和產業整合力度,把培育增收致富產業發展擺在首要位置,通過產業結構調整,不斷拓寬就業、增收渠道,實現搬遷群眾發展有基礎、致富有保障。

與基礎設施建設結合。加大對生態移民安置點水、電、路等配套基礎設施的投入力度,在充分發揮政府協調、組織、服務作用的基礎上,堅持市場引導,鼓勵、支持有實力、有前景的企業參與安置點的開發建設,形成多渠道、多元化投資格局。

與小城鎮建設有機結合。改以往“插花式”分散安置為具有黔西北民居風格的“花園式”集中安置,打造“規劃先行、功能齊備、設施完善、生活便利、環境優美、保障一體”的集約化安置點。

與旅游產業發展有機結合。全縣建立了不同區域、不同規模、不同特色、不同模式、不同功能的新型安置點旅游線路板塊,把旅游基礎設施建設項目、生態建設項目、旅游產業發展項目向新型生態移民安置點傾斜延伸。

大方縣扶貧生態移民搬遷工程的實施,探索出“以林克石、以藥(中藥材種植)治石、點石成金”的生態建設模式,成功地總結出“規劃到戶、責任到人”的扶貧新模式,有效地治愈了山區人民長期以來遭受的貧窮頑疾。(作者單位:大方縣新聞信息中心 責任編輯/付 松)政府在第一時間發布應對突發事件的決策和部署,以最便捷的方式告知民眾正確的應對方法和技巧,廣大民眾也可以通過覆蓋全市的系統終端接收各類政府應對突發事件的信息,這是政府與市民應對突發事件的一個很好的溝通橋梁。”

管理創新是保持活力的根源

最大限度提高應急知識的普及率,提高公眾的預防、避險、自救、互救和減災等能力的方法找到了,可是使理論轉化為成果所需的資金卻使大家犯了難,落實該項工作所需的大量人、財、物從哪里來?爭取上級政府財政扶持終究是遠水解不了近渴,更無法有效保證該成果的長期運行,應急管理工作是一項長期的任務,不是一天兩天就能完成的,更不存在一勞永逸的可能。

“貴陽市應急辦本著‘公共問題由公眾解決,社會問題放在社會中消化’這一理念,將應急科普宣教工作引入市場,通過社會化運作模式,采取‘公益性事業、政策性投入、市場化運作’的系統建設方式,將聲訊傳媒這股媒體新生力量引入到科普宣教工作中來。通過這一途徑,有效解決了系統的運營費用問題,實現了管理創新。”貴陽市政府秘書長、市應急辦主任丁雄軍說。貴陽市應急辦在掌握終端使用主導權的前提下,將系統終端24小時不間斷運行的時間段進行分解,有效播出時間里40%的時間分季節特點循環宣傳應急科普、防災自救知識,其余時間由投資企業有序插播商業廣告,確保系統的正常運行和維護費用。

根據貴陽市政府的安排,2012年底,安裝2萬臺終端設備;2013年底,力爭安裝3萬臺系統終端。屆時,系統終端設備將覆蓋貴陽市所轄各區、市、縣的城市廣場、商場、公交車、站臺、地下通道、學校、公園、銀行、醫院、住宅小區等人口密集場所。貴陽應急科普宣教和預警信息發布系統的覆蓋面無疑將越來越廣。

人才創新是持續發展的保障

為進一步增強救援救護能力,提高自我防護本領,除了加大培訓,擴大宣傳外,貴陽市應急辦還建立了以“專業救援隊伍為主、非專業應急隊伍為輔、民間志愿者隊伍為補充”的專兼職應急救援隊伍相結合的應急處置和救援機制,保證了人才隊伍建設的可持續發展。

一是在防災減災日、安全生產月等活動期間,組織各地、各部門深入宣傳應急預案、防災應急知識和應對突發事件的成功經驗和典型事例,普及防災避險、自救互救的基本常識,增強市民的公共安全和防范風險的意識;二是抓好各級干部特別是領導干部應急管理能力培訓;三是引導和規范應急志愿服務,鼓勵現有各類志愿者組織在工作范圍內充實和加強應急志愿服務內容,為社會各界力量參與應急志愿服務提供渠道;四是充分發揮應急管理專家的作用,認真探索應急管理規律,加強重大理論課題和重要應用技術研究;五是加強實戰化應急演練,確保在重大突發事件面前來之能戰,戰之即勝。

據貴陽市應急辦常務副主任張彪介紹,從2010年開始,貴陽市應急辦先后舉辦指導各類應急演練66次,舉辦應急管理干部培訓68班次,專業應急救援隊伍培訓班20場次,接受培訓600余人次。培訓的內容涵蓋了應急救援演練、應急指揮體系建設、地質災害防治及搶險救災知識、應急救援預案的編制與實施、礦山安全事故應急處置等多方面內容,為全省專業應急隊伍擴大了人才儲備。

此外,貴陽市應急辦還編制完善了包括自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等相關應急預案5662個。編制了一系列如《應急科普系列叢書》5本、《貴陽市民應急知識手冊》、《青少年安全常識手冊》、《科學應對血凝災害天氣》等科普知識書籍,并在公園、廣場、車站等人流聚集地發放各種宣傳資料12萬余份。其中,《應急科普系列叢書》由于內容通俗易懂、實用性強,一經推出深受廣大老百姓喜愛,被國家新聞出版總署評為“農家書屋”工程必備圖書。

“貴陽市應急辦成功處置重大突發事件500余次,其中重大突發事件上百起,這樣的成績令人贊嘆。”溫州市委副秘書長、市應急辦主任張繼烈說。(責任編輯/王一丁)