小歸芍化濁解毒方對胃癌前病變大鼠PCNA及Reg基因干預作用的實驗研究

王志坤, 劉啟泉, 李博林, 董林林, 吳云楚, 張曉利, 蘇 君

(1.河北省中醫院,河北 石家莊 050011;2.河北醫科大學,河北石家莊 050011;3.廣平縣人民醫院,河北廣平 057650)

胃癌的發生、發展是一個從量變到質變的過程,胃癌前病變 (precancerous lesions of gastric cancer,PLGC)則是其發生前的一個重要階段。所謂的胃癌前病變則是指胃黏膜中、重度腸上皮化生和不典型增生,是從正常胃黏膜向胃癌轉化過程中的一個重要階段。其發生與多基因改變、多因素參與相關[1]。本實驗旨在通過觀察小歸芍化濁解毒方對胃癌前病變大鼠增殖細胞核抗原 (PCNA)及再生基因I(RegI)表達的影響,進一步從分子和基因水平探討該方治療胃癌前病變的作用機制。

1 實驗材料

1.1 動物 8周齡清潔級Wistar大鼠 (雄性)100只,體質量120~140 g(購自華中科技大學同濟醫學院實驗動物學部,動物許可證號:SCXR(鄂)2004-0007)。

1.2 藥物和試劑 冬凌草10 g、藤梨根15 g、紫豆蔻6 g、黃連6 g、半夏6 g、瓜蔞15 g、當歸12 g、白芍15 g、川芎9 g、茯苓15 g、白術10 g、澤瀉6 g。所需藥物均購自四川新綠色藥業科技發展股份有限公司研發的免煎制劑。上述藥物用蒸餾水溶解稀釋配制成大劑量含藥物15 g/mL,小劑量含藥物10 g/mL的中藥混懸液備用。胃復春片由杭州胡慶余堂有限公司生產,生產批號:1008162,國藥準字Z20040003。再生基因I(RegI)單克隆抗體由美國Santa Cruz公司提供。增殖細胞核抗原(PCNA)抗大鼠多克隆抗體,由北京博奧森生物科技有限公司提供。

2 試驗方法

2.1 動物分組 將100只大鼠按隨機數字表法分為A(空白)組、B(模型)組、C(中藥大劑量)組、D(中藥小劑量)組、E(陽性對照)組,每組20只,除空白組外,其余各組采用N-甲基-N-硝基N-亞硝基胍 (MNNG)配合饑飽失常誘導造模。

2.2 造模 參考文獻[2-3]采用聯合造模法。(1)自由飲用MNNG溶液法:將MNNG用蒸餾水配成1 g/L的保存液,避光4℃保存,每日配置100 μg/mL稀釋液置棕色瓶中,動物自由飲用。 (2)饑飽失常法:2 d足量喂食,1 d停食,循環實施。并于第1、第3、第5、第7周用無水乙醇2 mL灌胃各一次。共24周。在造模期間,空白組未見死亡,模型組死亡3只,中藥大劑量組死亡2只,小劑量組死亡2只,陽性對照組死亡1只。

2.3 給藥方法 A組正常喂養;B組予蒸餾水2 mL/d灌胃,每日1次;C組按30 g/kg予小歸芍化濁解毒方大劑量混懸液灌胃,每日1次;D組按20 g/kg予小歸芍化濁解毒方小劑量混懸液灌胃,每日1次;E組將胃復春以0.5%CMC-Na水溶液配制成適當濃度的混懸液后,按1.4g/(kg·d)灌胃,每日1次。各組共灌胃24周。

2.4 標本采集與處理 末次給藥后,禁食不禁水24 h,給予2%戊巴比妥鈉40 mg/kg行腹腔內麻醉,處死大鼠,剖胃,沿大彎縱行剪開胃,每只大鼠在胃竇部取材。放置10%福爾馬林固定,常規石蠟包埋切片。

2.5 觀測指標與檢測方法 ①再生基因I(RegI):采用免疫組化法染色,嚴格按試劑盒說明書步驟操作,每張切片隨機檢測5個視野 (×400),并按照許良中[4]等方法判讀,即染色強度 (SI)和陽性細胞百分率 (PP)的乘積計算免疫反應評分 (immunoreactive score,IRS),SI計分:0分為無色,1分為淡棕色,2分為棕黃色,3分為棕褐色;PP計分:0分:陽性細胞率≤5%,1分:6%~25%,2分:26% ~50%,3分:51% ~75%,4分為≥75%;計算 IRS評分:0~2分為陰性(-),3~4分為弱陽性 (+),5~6分為陽性(++),7~8分為強陽性 (+++)。②增殖細胞核抗原 (PCNA):采用免疫組化法測定,嚴格按試劑盒說明書步驟操作,其陽性表達判定參考文獻[5]采用顯微攝像計算機圖像分析系統,每張切片隨機檢測5個視野 (×400),計算PCNA陽性細胞數及腺上皮細胞數 (每例>200個),求出細胞增殖指數 (PI)。PI=PCNA陽性細胞數/腺上皮細胞總數×100%。

3 統計學方法

采用SPSS13.0統計分析軟件,對資料進行分析處理。PI采用±s表示,采用t檢驗;等級資料采用非參數檢驗。

4 結果

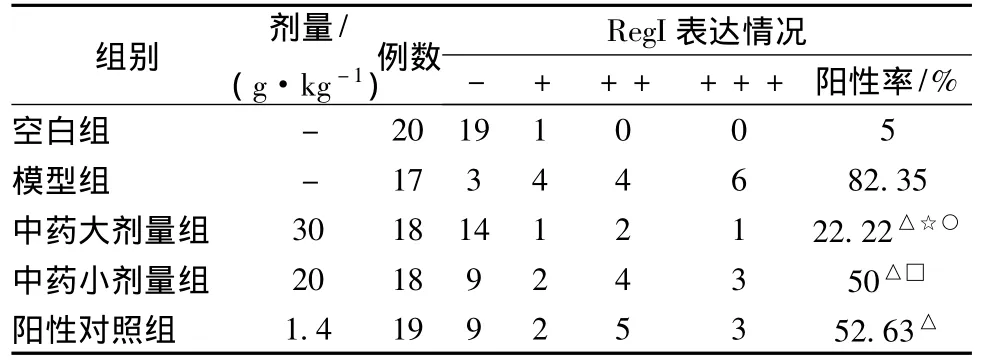

由表1可見,小歸芍化濁解毒方大小劑量組、對照組與模型組比較有統計學意義 (P<0.05),均能降低RegI表達量;小歸芍化濁解毒方大小劑量組比較有統計學意義 (P<0.05),在降低RegI表達量上大劑量組優于小劑量組;小歸芍化濁解毒方大劑量組與對照組比較有統計學意義 (P<0.05),在降低RegI表達量大劑量組優于對照組。小歸芍化濁解毒方小劑量組與對照組比較無統計學意義 (P>0.05),尚不能認為小歸芍化濁解毒方小劑量組與對照組在降低RegI上有差異。

表1 小歸芍化濁解毒方對胃癌前病變大鼠RegI的影響Tab.1 Effect of Xiaoguishao Decoction on the regeneration gene I in rats with gastric precancerous lesions

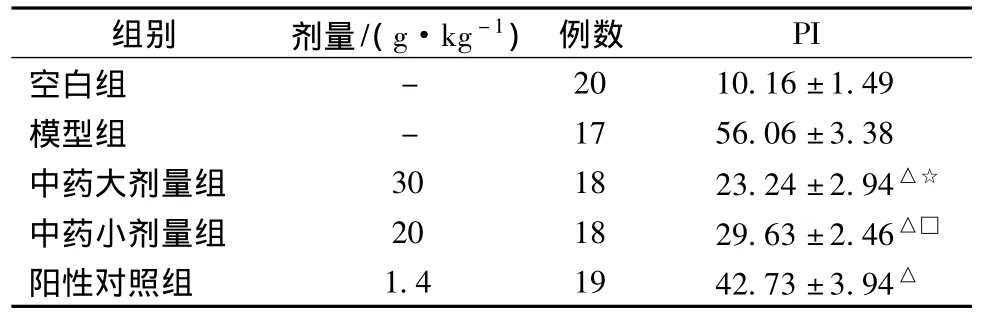

由表2可見,小歸芍化濁解毒方大小劑量組、對照組與模型組比較有統計學意義 (P<0.05),均能降低胃黏膜PCNA表達量;小歸芍化濁解毒方大小劑量組比較有統計學意義 (P<0.05),在降低胃黏膜PCNA表達量上大劑量組優于小劑量組;小歸芍化濁解毒方小劑量組與對照組比較有統計學意義 (P<0.05),在降低胃黏膜PCNA表達量小劑量組優于對照組。

表2 小歸芍化濁解毒方對胃癌前病變大鼠PCNA的影響(±s)Tab.2 Effect of Xiaoguishao Decoction on the proliferating cell nuclear antigen in rats with gastric precancerous lesions

表2 小歸芍化濁解毒方對胃癌前病變大鼠PCNA的影響(±s)Tab.2 Effect of Xiaoguishao Decoction on the proliferating cell nuclear antigen in rats with gastric precancerous lesions

注:與B組比較,△P<0.05;與D組比較,☆P<0.05;與E組比較,□P<0.05。

組別 劑量/(g·kg-1) 例數PI空白組-20 10.16±1.49模型組 - 17 56.06±3.38中藥大劑量組 30 18 23.24±2.94△☆中藥小劑量組 20 18 29.63±2.46△□陽性對照組 1.4 19 42.73±3.94△

5 討論

慢性萎縮性胃炎 (chronic atrophic gastritis,CAG)是消化系統的常見病、疑難病,常反復發作,不易治愈,在其基礎上伴發的腸上皮化生和異型增生被認為是胃癌前病變。胃癌的發生通常經歷一個相當長的癌變階段,即胃癌前病變階段。由于目前對胃癌的各種治療效果還很不滿意,因此防治胃癌前病變及早識別和逆轉其向胃癌方向發展有重要意義[6]。胃癌前病變其臨床多表現為胃脘隱隱灼痛、痞塞脹滿、噯氣、納呆等癥狀,屬中醫學胃痞、胃脘痛等范疇。其發生多是長期六淫傷中,飲食勞倦,情志不遂而傷及脾胃致使脾氣虧虛、胃陰不足,中焦失養而發病。本病屬本虛標實之證,在本則是脾胃氣陰兩虛,在標則為濕阻、血瘀、熱毒[7]。其中濕濁和熱毒是本病的發病及病機演變關鍵所在。毒為熱之極,熱為毒之漸,加之脾胃氣陰不足,脾失健運,胃腐熟水谷功能失司,則水反為濕,谷反為滯,久則化濁成毒[8]。故濁毒貫穿于疾病之始終。基于此運用化濁解毒的思路,將張仲景當歸芍藥散與小陷胸湯原方合方加用化濁解毒之藥物制成小歸芍化濁解毒方治療胃癌前病變。小陷胸湯辛開苦降、消痞散結,方中重用瓜蔞清熱化痰,下氣解郁,現代藥理研究表明,瓜蔞含三萜皂甙、有機酸、樹脂、糖類和色素等,對肉瘤和癌細胞有一定抑制作用;當歸芍藥散可調節肌體免疫,促進免疫復合物與枯否氏細胞、巨噬細胞的結合[9]。紫豆蔻化濁消痞行氣;冬凌草、藤梨根清熱解毒、活血消腫、抗癌。諸藥合用,使濁邪祛、毒邪解、瘀血活、氣血調、壅塞通,從而逆轉腺體萎縮、腸上皮化生和異型增生。

增殖細胞核抗原 (PCNA)是DNA聚合酶δ的輔助蛋白,存在于細胞核內的一種周期蛋白,PCNA為受體周期所調節的蛋白質,其在S期表達為最大值,其量的變化與DNA合成一致,檢測其在細胞中的表達可作為評價細胞增殖狀態的一個指標,也是檢測細胞增殖活性最有效的標志之一。研究表明[10],PCNA在胃黏膜腸上皮化生、異型增生和胃癌中表達呈現遞增態勢,因此可用于評估腫瘤細胞的增殖性并應用于研究腫瘤增殖狀態。再生基因I(RegI)是再生基因家族的成員之一,在肝、胰、胃腸道上皮增生或分化中起重要作用,主要參與組織損傷和腫瘤的發生[11]。研究表明[12],RegI在胃癌陽性表達率高且RegI陽性的胃癌淋巴結轉移多且總體生存率低,另外RegI表達與胃癌的分化程度、浸潤性生長以及預后都存在相關性。在胃癌及胃癌前病變過程中,RegI蛋白可作為促生長和抗凋亡因子,RegI陽性的早期胃癌呈現較高的PCNA標記指數,RegI蛋白可抑制H2O2誘導的胃上皮腺癌細胞系 (AGS)的凋亡,因此RegI成為目前觀測胃癌發生及預后的一個重要基因。

本實驗結果表明,小歸芍化濁解毒方能夠明顯抑制PCNA及RegI基因的表達,從而進一步從實驗的基礎上證實該方能夠阻斷并逆轉胃癌前病變并能夠抑制胃癌的形成。其機理可能與抑制癌變相關基因并降低細胞分裂增生有關。

[1]許 鐘,毛振彪.胃癌癌前病變相關分子研究若干進展[J].國際消化病雜志,2008,28(31):183-185.

[2]崔儒濤,蔡 淦,程 夏,等.全反式維甲酸對大鼠胃黏膜上皮異型增生,細胞調亡及調腔基因蛋白表達的影響[J].中華消化雜志,2000,14(2):82-84.

[3]朱萱萱,沈 洪,張忠華,等.益氣和胃膠囊對MNNG致胃癌前病變大鼠的實驗研究[J].中醫藥學刊,2005,23(12):2195.

[4]許良中,楊文濤.免疫組織化學反應結果的判斷標準[J].中國癌癥雜志,1996,6(4):229-231.

[5]孫麗群,唐 昃,段秀泉.加味左金丸對胃癌前病變大鼠胃黏膜組織細胞增殖與凋亡的影響[J].中國中西醫結合消化雜志,2006,14(4):233-236.

[6]劉啟泉,杜艷茹,蘇小蘭,等.冬雪消解毒活血方對胃癌前病變患者免疫球蛋白及微量元素的影響[J].中藥材,2009,32(8):1326-1328.

[7]王志坤,劉啟泉,杜艷茹,等.小歸芍顆粒治療胃癌前病變119例療效觀察[J].新中醫,2008,40(1):28-29.

[8]李佃貴,曹東義.“毒”的啟示[J].中醫藥通報,2009,8(2):30-34.

[9]王柯慧.當歸芍藥散及其組成生藥對谷氨酸鹽誘導的培養小鼠顆粒細胞神經損害的保護作用[J].國外醫學·中醫中藥分冊.1996,18(6):42.

[10]王 波,王桂華,姚偉明,等.PCNA在胃粘膜腸上皮化生、異型增生和胃癌中表達及意義研究[J].實用腫瘤學雜志,2003,17(3):176-178.

[11]Zhang Y W,Ding L S,Lai M D.Reg gene family and human diseases[J].World J Gastroenterol,2003,9(12):2635-2641.

[12]劉 兵,項 明,于穎彥.Reg基因在胃黏膜損傷與癌變中的作用[J].國際消化病雜志,2008,28(6):483-485.