1969:莫須有的核危機

徐焰

1969年中蘇兩國在珍寶島發生沖突后,國際上曾傳言蘇聯將對中國發起核打擊,引發了中國內部的高度緊張。直到近些年來,國內一些媒體還多見“美國曾保護中國免遭核打擊”的論調。

蘇聯瓦解后,俄羅斯解密了絕大多數歷史檔案,為辨明當年這一傳言的真偽,提供了可靠的依據。

中蘇關系不斷惡化引發珍寶島沖突

中蘇兩國由50年代的“牢不可破的兄弟友誼”而反目成仇,有著意識形態分歧和國家戰略利益相背的兩重原因。

過去幾十年間,眾多相關文章談到了控制與反控制、大國沙文主義與爭取獨立自主、爭當馬列主義正統等矛盾,其實還有一條重要原因是對中國“大躍進”道路的爭論。

1997年12月,根據時任中共中央總書記江澤民的指示,中國社會科學院召開了“中蘇關系破裂原因”座談會,參加者多是當年中蘇大論戰的直接參與者和見證人。有歷史當事者深刻地指出:“在‘大躍進和人民公社問題上,毛澤東是容不得批評意見的。赫魯曉夫等蘇共領導人起初對中國的‘大躍進和人民公社不表態,以后開始影射攻擊,然后發展到公開奚落。有的同志說,這是觸到了毛澤東的痛處。”

從1960年起,中蘇雙方開始分別攻擊對方是“修正主義”和“教條主義”。蘇聯采取了撤退專家、中斷援助項目(主要是軍事項目)的措施,使理論爭吵演變為國家關系惡化。蘇聯雖一度采取和緩措施,但卻因阿爾巴尼亞問題、新疆伊塔事件、北方四島等問題,中蘇雙方對立加深。在有爭議的地區,雙方邊防人員相遇時也常發生爭吵、毆斗。

雙方長期的嚴重政治對立,終于在1969年3月引發了珍寶島武裝沖突。

珍寶島武裝沖突包括1969年3月2日、15日和17日進行的三次戰斗。據蘇聯解體后俄羅斯公開的檔案中的數字,蘇軍在邊界沖突中死58人,傷94人。中方死傷人員略少于蘇方。

對這一事件的發生,毛澤東之后在中央文革碰頭會上講:2日的沖突,他們上邊的人也不知道,政治局也沒有討論,同我們一樣。

毛澤東在3月15日的沖突后便要求,到此為止,不要打了。蘇方也采取了相應措施,這就使邊境沖突得到了控制。

不過,中蘇兩國戰備的火藥味在此后愈來愈濃,還出現了可能使用核武器的傳言。

中方的兩難處境

珍寶島事件后,蘇軍緊急向遠東增調大量兵力,為此在1969年夏天還一度停止了西伯利亞鐵路的客運而專供軍用。

此時蘇聯的戰略重點在歐洲,主要對手是美國為首的北約。珍寶島事件發生后,蘇聯部長會議主席柯西金在3月21日通過兩國友好期間鋪設的、供中蘇高層直接聯絡的專用電話來找毛澤東或周恩來,想直接商談解決邊境沖突。當時頭腦中充滿極“左”狂熱的中國女接線員拒絕接線并進行辱罵,周恩來得知后認為這不妥,不過根據當時的指導思想仍決定以備忘錄形式答復蘇方:“如果蘇聯政府有什么話要說,請通過外交途徑正式向中國政府提出。”

3月29日,蘇聯政府發表公開聲明,在指責中國的同時提議雙方進行談判。與此同時,蘇聯又向中國施加了軍事壓力。

追溯歷史,蘇聯自核彈和洲際導彈試驗成功后,遇到國際危機時便經常炫耀其威力。珍寶島事件后,蘇軍《紅星報》以不指名卻又明顯影射的方式稱,準備以強大核反擊力量給“現代冒險家”以摧毀性打擊。

據后來俄羅斯解密的檔案證實,1969年蘇聯已擁有核彈4萬枚(這是蘇聯歷史上擁有核彈最多的時候),其中可運載核彈頭的洲際導彈超過1000枚。

而中國剛剛于1964年10月試驗原子彈成功,1966年10月才成功進行了“兩彈”結合(原子彈頭裝入近程導彈)的試驗,1967年6月以轟炸機空投氫彈成功,但1969年時還不具備遠程導彈攻擊能力,核彈的數量更遠遠不能同蘇聯相比。

從常規力量對比看,中國雖然有軍隊631萬人,蘇軍只有330萬人,中方武器裝備的水平卻落后一代以上。從國家的經濟實力上,中國的國民生產總值只相當于蘇聯的六分之一,科技水平更遠遠不及。何況,當時中國在東部、南部還與美國和臺灣當局保持著軍事對峙。

同蘇聯發生沖突在軍事上對中國十分不利。

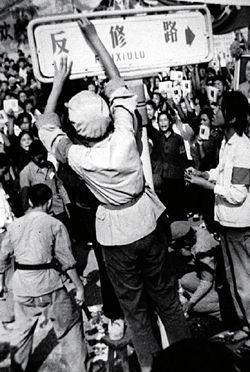

珍寶島事件發生在展示“文革”成果的中共九大的前夕,“文革”的宗旨恰恰是“反修防修”。事后,國內組織1.5億人舉行示威,掀起了一個反修新高潮。“團結起來,準備打仗”的口號又對消除嚴重派性和國內武斗發揮了一定作用。

此時,中國領導人實際處于一個兩難的局面:一方面擔心蘇聯的軍事實力,另一方面不想同蘇聯談判以緩和“反修”氣氛。

1969年8月13日,新疆鐵列克堤邊防站巡邏分隊遭到蘇軍襲擊,中方30多人犧牲。

鐵列克提事件發生和核攻擊的傳言出現后,中共中央向全國和全軍下達了緊急戰備命令。

珍寶島事件后的近半年時間,國內“準備打仗”的口號主要還是服務于政治需要。當時的“副統帥”林彪的秘書張云生在回憶錄中說,在珍寶島事件后的半年內,林彪根本不過問對蘇戰備,認為不會真正發生戰爭。8月末,中央下達全國戰備指示后,林彪才開始布置相應的準備。不過他在軍委小規模的會上仍講:“這個仗八成打不起來,卻要做八成打起來的準備。”

周恩來柯西金機場會談

1969年入秋后,蘇聯的軍事壓力增大,引發了處于弱勢一方的中國的高度緊張。從當時中共中央的反應看,雖然做了最壞準備,主要立足點還是防范蘇軍以常規力量進攻。

9月2日越南領袖胡志明去世后,中蘇兩國都派代表團前往吊唁,蘇聯部長會議主席柯西金到河內時提出,想在歸國時“路過北京”同周恩來會談,以緩和緊張局勢。為了探明蘇聯的底盤,毛澤東也改變了此前不同蘇聯談判的態度,同意在北京接待。

9月11日,北京首都機場會客室內舉行了中蘇兩國政府首腦的會晤。

周恩來同柯西金見面后對他仍以“同志”相稱,并表示說:“約5年前,毛澤東同志對你說過,理論和原則問題的爭論可以吵一萬年。但這是理論的爭論,對這些爭論,你們可以有你們的見解,我們可以有我們的見解。這些爭論不應該影響我們兩國的國家關系。”周恩來還指出:“美國開動了自己全部的宣傳機器,妄圖使我們兩國兵戎相見。”他以警告的口吻詢問蘇聯,是否有對中國打仗的意圖。柯西金當即保證說,蘇聯沒有打擊中國的意圖,并帶有一點諷刺意味地說:“無論是蘇共,還是蘇聯政府,從未在任何地方、任何文件中號召人民打仗,從未在任何地方對人民說,勒緊褲帶準備打仗,相反,卻一直在談論和平。”

在這次機場會談中,兩國政府首腦達成了諒解,不過因中方懷疑蘇方是在進行欺騙,隨后采取了規模更大的戰備行動。

10月間,總參以林彪的名義發布了“林副主席第一個戰斗命令”。后來中央經調查證實,此命令系黃永勝布置、總參作戰部部長閻仲川擬定,是在過度緊張的情況下違規發布,而非“九一三事件”后所說的“陰謀活動”。

根據中央的疏散決定(有些文章和書籍將其說成是林彪的命令,這是不準確的),首都和許多北方城市開始進行大疏散,城市居民大都要參加挖防空洞。

當時筆者所在的部隊也進入山溝疏散。在東北邊疆的冰天雪地中,我首次嘗到了凍傷之苦,對那紙過火的疏散令真有切膚之痛。

蘇聯瓦解后,中國一些研究人員查找了俄羅斯檔案,并未看到真有進攻中國的計劃。參加過上世紀60年代至80年代的中蘇談判、在1995年至1999年任中國駐俄羅斯大使的李鳳林曾研究了當時的歷史資料,他認為:“事過多年之后,現在看來,中蘇兩國領導人當時對于戰爭可能性的判斷都是錯誤的。值得注意的是,雙方都是為了應付對方的進攻而備戰,迄今還沒有任何檔案材料證明,雙方任何一方制訂過進攻對方的計劃。”