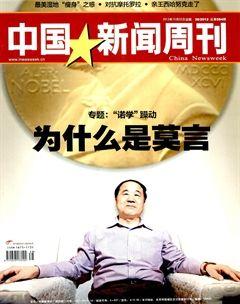

莫言:出高密記

陳濤

他曾掉進糞坑,曾被小學開除,曾認為發表處女作是“瞎貓碰上了死耗子”,他從中國極其平凡的小村落里眺望世界,然后反觀中國。

“我覺得,得了這個諾獎或沒得這個諾獎,不會改變我的做人風格,也不會改變我的寫作風格。”10月13日上午,莫言在高密市翰林苑小區的住所里對《中國新聞周刊》這樣說道。

獲獎之后,莫言似乎成了“萬能的”,據說他的獲獎甚至拉動了某些股票價格的飛漲。眾多問題向他拋去,關于對毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》的看法、釣魚島爭端甚至中日關系都被問及。甚至有媒體多次讓莫言推薦自己最欣賞的文學作品,莫言有些無奈地說,“太多了,沒法推薦”。

“我根據自己的良心來判斷,該我發言我就會發言,不該或者我不愿意,自然就懶得去說話了。”對于公共事務的態度,莫言對《中國新聞周刊》這樣表示。

事實上,在獲獎前后,莫言都不愿接受采訪,“想從熱鬧和喧囂中解脫出來”。但在獲獎兩個小時后,莫言便于山東高密的一家酒店召開了首次媒體見面會。第二天下午2點半,當莫言出現在酒店二樓的電梯口,鮮花、相機、人群一齊涌向他。第二次新聞發布會來了更多記者。

“全世界有這么多的優秀作家,為什么會落在我的頭上呢?”13日上午,莫言在家中接受《中國新聞周刊》及幾家日、法媒體采訪時說,“瑞典文學院的常務秘書提前20分鐘給我打了電話,我感到既驚奇,又惶恐。我就思考,是什么原因呢?我配得這個榮譽嗎?這是當時的感受。過了幾個小時,我就很平靜。”

“把‘東北鄉寫成中國的一個縮影”

“一人(只提)一個問題。”莫言落座在沙發上,對記者們比出“1”的手勢。13日上午,他也回復了此前和村上春樹的“博彩賠率”:“究竟是不是我和村上競爭諾貝爾獎,這完全是一種猜測。把兩個作家所謂的PK類比于中日關系,更是一種玩笑。”

在第二次新聞發布會上,莫言認為,“這是一個文學的獎項,我因為文學獲得這個獎項。作家的寫作是在他良心的指引下,面對著所有的人,研究人的命運,研究人的情感,然后做出自己的判斷。”

從短篇小說《紅高粱》《透明的紅蘿卜》,到長篇《豐乳肥臀》《蛙》等,莫言的作品一向被看做是鄉土氣息濃厚,他筆下的高密“東北鄉”已經成為其代表性的文學地域。

莫言研究會會長、莫言文學館館長毛維杰對《中國新聞周刊》說,“沒有本土的文化對莫言的影響,也不會有莫言創作的這些作品和題材。他自己講過,我是一個普普通通的寫小說的,我用的語言是高密的地方語言,題材也是高密發生的人和事。”

所以,文學館外打著一條橫幅,寫著“根植故鄉,莫言問鼎諾貝爾”。毛維杰認為:“他的創作離開了這種(故鄉的)東西,去寫別的東西,問鼎諾貝爾是不大可能的。”莫言研究會成立于2006年,文學館開館于2009年,坐落在高密一中校內。這棟4層建筑里展出著莫言所寫的書、信、照片,以及一些獎章和研究資料,目前下面的兩層作為展廳,上面的兩層在莫言獲獎之前就已納入“二期工程”規劃。

“我的野心就是希望能夠把我小說里的高密東北鄉寫成中國的一個縮影,但是我能不能做到這一點,很值得懷疑,我的力量可能不夠。”13日上午,莫言在接受訪談時如是說。

事實上,莫言最初是反對建館的。毛維杰回憶,“他自己曾說,‘我本身就是一個有爭議的人,家鄉再給我建一個館,這不是引火上身嗎?但是我們研究會一直堅持。”

“是否有先見之明?”

“當時我們只是說,他是離諾貝爾文學獎最近的一個中國作家。”毛維杰說。

“沒把你淹死就不錯了”

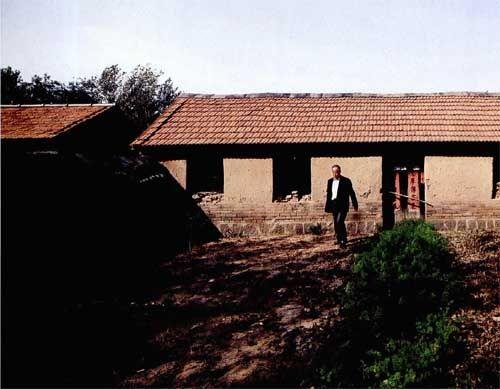

同樣,遠在市區北郊的大欄鄉平安莊,“熱烈祝賀家鄉作家莫言獲得諾貝爾文學獎”的橫幅也掛在村子里。那是莫言的老家。

莫言獲獎的當晚,平安莊隸屬的高密市膠河疏港物流園區管委會就趕制了100多條紅色橫幅,并買來煙花送到平安莊。“燃放了有兩個小時。”莫言的二哥管謨欣對《中國新聞周刊》回憶。第二天早上,橫幅就被掛在了村子和市區。

土地上已經很少種植高粱。村子里,屋外的水泥路上,晾曬了一片片金黃的玉米棒子,晾曬場旁邊的墻壁上,橫幅還打出了“莫言獲大獎,中國很高興”。莫言父親與二哥管謨欣家中的院子里也曬了幾堆玉米。這7間平房是后來修建的,“莫言舊居”還在北邊的另一處。

屋外一直喧囂,記者們的采訪、拍照聲響成一片,莫言的父親靜坐在炕上,90歲的老人聽力不太好,這可以讓他置身于塵囂之外。他不愿意搬到城里去住,在市區的翰林苑,大兒子管謨賢在三樓,原名管謨業的小兒子莫言在五樓。

這幾天,莫言的大姐管謨芬來到了二哥家,因為后者要接受大量采訪,她要幫著燒飯和照顧老父的起居,有時順便對記者講上幾句。但作為只上過四年學的地道農民,莫言獲獎后,她“高興得也不知道怎么說了”,甚至在當晚“睡不著覺”。

讀過高中并當過鄉村干部的管謨欣帶著《中國新聞周刊》記者到了“故居”,回憶起莫言小時候的事以及當年拍《紅高粱》時的情景。導演張藝謀和主演姜文、鞏俐曾到原作者莫言的家吃過一次飯,吃的是烙大餅、雞蛋。

在管謨欣、管謨芬的眼中,莫言小時候“既聰明又調皮”。莫言的小學同學楊成國回憶,當時只有12歲的莫言正是因為調皮搗蛋而被學校開除。

“因為這個,我也很內疚。”從高密一中副校長任上退休的管謨賢對《中國新聞周刊》回憶說,“當時我在華東師范大學讀書,1967年1月放寒假回家,我把上海造反派的一些傳單帶回來,他看了,就到學校去造反。”

少年莫言把學校的課程表撕了,然后說,“老師是奴隸主,我們不做奴隸。”管謨賢回憶,弟弟莫言當時約了同伴去串聯,到了郊縣住了段時間。莫言回來以后,學校把他開除。“文革”中,中農“家庭成份”的莫言也很難被推薦入學。

令管謨賢印象最深刻的一次莫言“調皮搗蛋”甚至險些讓后者在幼時喪命。一次管謨賢杏樹下看書,忽然聽到牲口圈里的廁所里有噗通的響聲,弟弟掉進了糞坑。

“眼看要淹死了,我把他拖出來,抓起來把他扛到河邊,扒下衣服,讓他‘閉上眼,按到河里洗。”管謨賢回憶說,“然后我把他背回來,丟到炕上,讓他老老實實的,但之前他也喝了很多臟水,很驚恐。”