基于能耗監測系統與建筑分項能耗模型的校園建筑能耗分析

◎

1.前言

以能源計量為基礎,以能耗實時監測為技術支撐,以能源審計為重要手段,以能效公示為目標,硬件搭建平臺,軟件支撐業務,軟硬兼備構成了節約型校園建筑能耗監控體系。

“十一五”期間國家通過發布一系列的節能減排政策、法規和標準,推動全國節能工作的有序開展,其中包括建筑能耗實時監測與分項計量領域的導則和實施方法,并已經在一些國家機關類和事業單位類公共機構中進行試點和應用,同期啟動了一批建筑節能領域的重點科研項目,并將成果轉化,指導節能實踐,進一步推動了動態監測技術和分項計量技術在全國范圍的應用,以部級、省級、市級為中心逐步建立能源分級監控平臺,在商業、辦公、賓館、體育、教育等建筑內實現了能耗計量與監測、審計和公示[1]。截至2011年初,全國范圍內已完成的各類型建筑能耗實時監測項目有一千多個[2],普及率正在逐年增加,但實際完成效果還有待檢驗。

如圖1所示,校園建筑能耗監測系統由現場計量儀表、采集器、服務器、顯示終端等設備與通信線路構成的硬件基礎設施層和通信軟件、平臺軟件、展示軟件、分析軟件等構成的軟件應用與業務層所組成,實現對建筑能源信息的采集、存儲、統計、分析和處理,全過程是動態的、實時的和長期的。

能耗的分項計量是能耗監測系統的基本功能,利用監測數據評估校園建筑能耗分項情況對建立校園建筑節能體系至關重要。為系統和深入地分析校園建筑能耗水平和用能特點,本文以校園建筑能耗分類和分項分析為目的,初步構建了能耗分項評價指標體系,并通過實際案例利用該模型進行了校園建筑的分項能耗分析。

2.建筑分項能耗模型

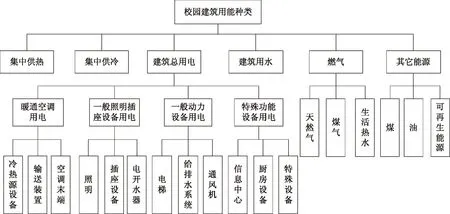

如圖2所示,校園建筑分項能耗是指電耗按用電屬性分為照明用電、辦公用電、空調用電、動力用電和特殊設備用電等。

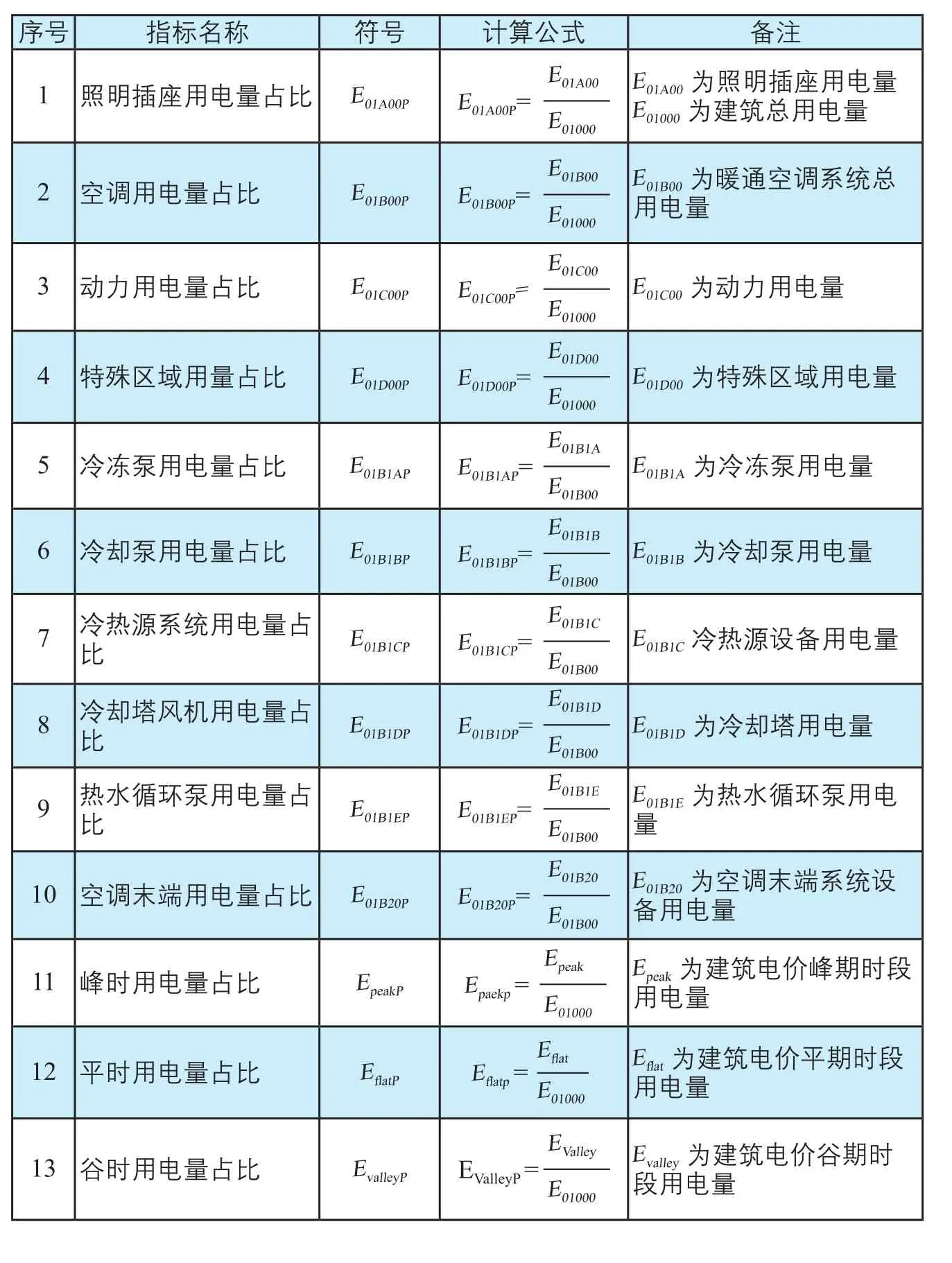

建筑分項能耗評價指標通常包括動力用電、空調用電、照明插座用電、特殊區域用電以及建筑峰期、平期和谷期用電評價指標。建筑分項能耗評價指標只適用于那些已建立能耗分項計量的建筑,而對尚未建立分項計量的建筑則不適用。對于已執行分時電價的建筑可采用峰時、谷時和平時用電指標進行分析,對其合理用電和節省電費具有實際意義。

從校園建筑的能耗結構角度分析,以電耗為主,因此,校園建筑能耗實時監測的核心是電力監測,基于電力監測數據進行用電管理和分析評價具有重要意義。建筑用電量評價指標按類型可分為總用電指標、均值類指標、極值類指標和用電比例類指標等類別;按時間周期,可分為月度、季度和年度指標。

(1)建筑總用電指標

圖1 校園建筑能耗監測系統

建筑總用電指標主要包括建筑總用電量、動力、空調、照明插座、特殊區域用電等分項用電量以及建筑峰、谷、平分時用電量,如表1所示。表中各指標代碼說明如下,E表示建筑用電量,5位的下標代碼用來區分建筑的分項能耗,建筑的分時用電(峰、谷、平)分別用peak、valley、f l at下標來劃分,如E01C00表示動力系統的用電量。

(2)用電比例類指標

建筑分項用電比例類指標用以衡量各子系統(單元)用電量占比的大小,利用這些指標可分析出建筑物的用電結構,通常分為兩大類,即分項用電比例指標和峰谷平分時用電比例指標。計算方法是各分項用電量與建筑總用電量的比值,詳細計算公式如表2所示。表中各指標代碼說明如下,代碼命名規則與表1基本一致,區別在5位下標代碼值中最后1位下標P表示用電比例,如E01C00P表示動力分項用電占建筑總用電的比例。

3.校園建筑分項能耗評價案例分析

3.1 案例簡介

本案例是位于大連市的某理工類大學,校園總建筑面積約為100萬平米,建筑數量有180棟,校內總人數約為35500人。該校園內建筑類別主要是教學樓、科研樓、辦公樓、體育館、圖書館、醫院、宿舍和食堂。校園內建筑冬季由集中供熱系統進行采暖,夏季采用空調系統進行制冷,其空調系統形式多為分體式空調,少數建筑采用中央空調系統。該校園從2008年開始逐步建立了建筑能耗實時監測平臺,部分建筑可實現能耗的實時采集、分項計量和動態分析。

表1 建筑總用電指標

表2 分項用電比例類指標

圖2 建筑分項能耗模型

3.2 校園典型建筑能耗分項分析

圖3 2010年建筑分項用電指標

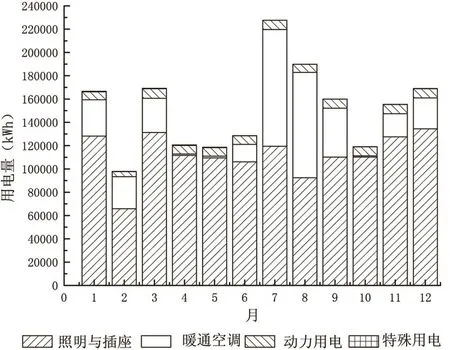

校園某科研樓建筑面積約為36600m2,師生人數約為3060人,建筑的用電分項包括動力用電、空調用電、照明插座用電、特殊用電及其他用電。如圖3所示,圖中列出每一分項年度能耗數據均包含兩組數據,分別是分項用電量(單位萬kWh)和分項用電比例。對2010年建筑能耗統計數據進行深度分析,動力用電單位面積指標為2.42kWh/(m2·a),人均用電指標為28.75kWh/(人·a)。空調用電單位面積指標為10.54kWh/(m2·a),人均用電指標為125.84kWh/(人·a)。照明插座用電單位面積指標為35.7kWh/(m2·a),人均用電指標為426.8kWh/(人·a)。特殊用電單位面積指標為0.06kWh/(m2·a),人均用電指標為0.07kWh/(人 ·a)。

從上述該建筑2010年分項用電指標分析可知,建筑電力主要被照明插座系統和暖通空調系統所消耗,兩個系統分項用電合計占比高達90%,均為重大用能點。為分析原因,借助表1的總用電量指標和表2的分項用電比例類指標,重點分析各系統每月的用電量及分類分項比例指標,特別是照明插座、空調和動力系統。

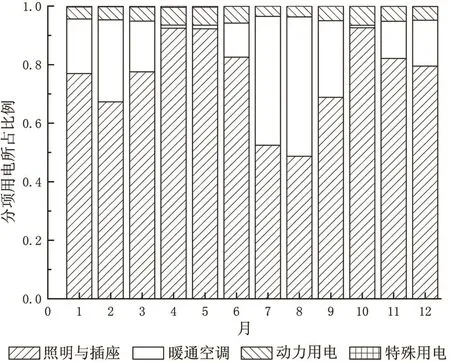

圖4和圖5中可以看到,暖通空調用電量全年隨季節變化顯著,主要是受室外環境的影響,而動力用電量和照明插座用電量則相對穩定。照明插座用電量平均約為11.3萬kWh/月,占總用電的比例隨季節而變化,在供暖季約為77%,過渡季達到最大,約為90%,制冷季最小,約為50%。動力用電量平均約為0.8萬kWh/月,占總用電比例約為4.7%。暖通空調用電量隨季節而變化,在供冷季平均約為8.9萬kWh/月,占總用電比例約為45%,主要是冷源設備、空氣處理機組和空調末端等設備運行;在供暖季平均約為2.8萬kWh/月,占總用電比例約為18.7%,主要是熱水循環泵運行。

圖4 建筑逐月分項用電總量指標

圖5 建筑逐月分項用電比例指標

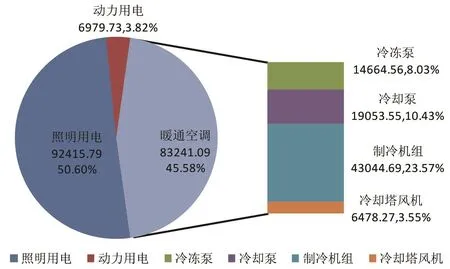

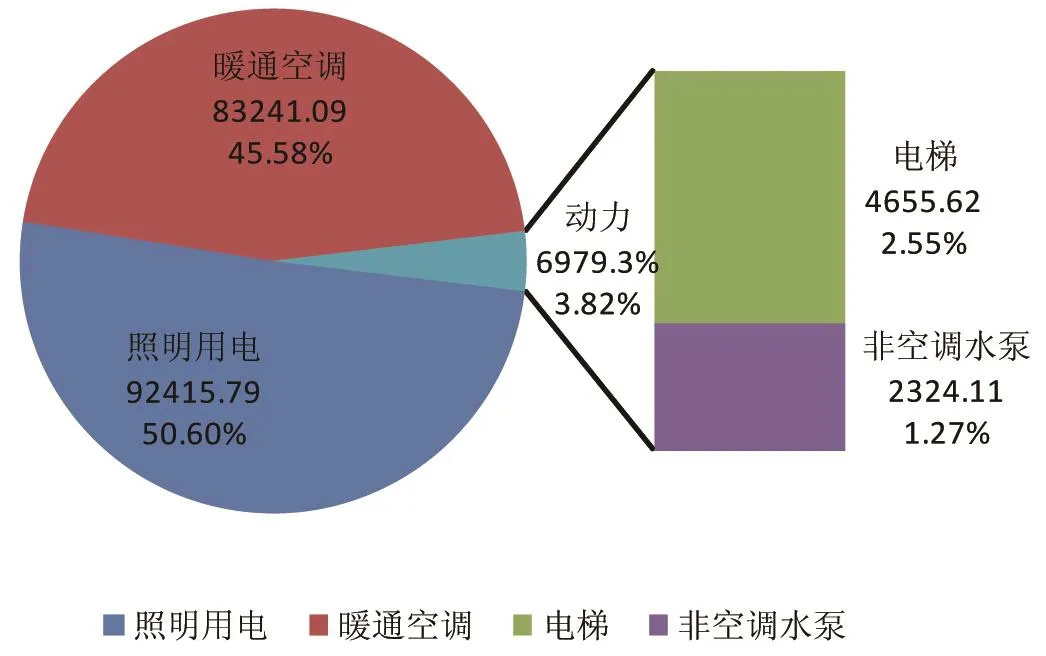

為便于分析建筑內空調和動力系統的各分項子系統用電情況,現將該建筑2010年8月的空調和動力系統用電量按設備進行分類拆分,借助表2的分項用電比例類指標對各設備進行分類核算,如圖6和圖7所示。

圖6 建筑8月份空調分項用電

圖7 建筑8月份動力分項用電

3.3 評價結果

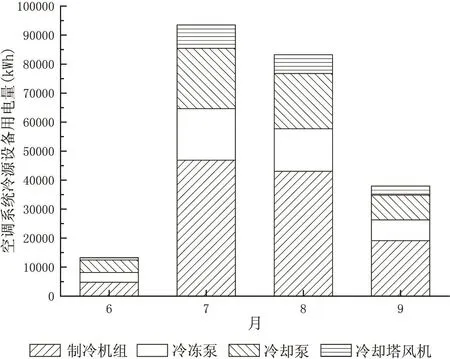

圖8 空調冷源設備用電量指標

圖9 空調冷源設備用電比例指標

此科研樓暖通空調系統由空調冷熱源和末端系統組成,已建立的能耗監測系統只覆蓋了冷熱源系統,即只監測了制冷機組、冷水泵、熱水泵和冷卻塔風機的能耗,因客觀條件所限,末端系統設備能耗無法監測,此部分主要是新風機組和風機盤管能耗。就整體用電情況來看,暖通空調系統用電主要被冷熱源系統所消耗,末端系統電耗較少,因此本文在分析暖通空調系統用電時,主要以各設備用電比例類指標作為依據,參見表2。如圖8所示,該建筑空調用電的高峰出現在 制冷季,即大連市室外平均溫度最高的7、8月份,說明該建筑空調負荷的影響因素中,室外環境變化是主要影響因素。如圖9所示,制冷機組用電量在制冷季占空調總用電量的比重基本維持在50%上下,只是在6月份略有下降;冷凍泵約占21%,冷卻泵約占24%,冷卻塔風機約占5%;此外,對比7-9月和6月的比例變化情況,我們不難發現,在制冷機組用電比例隨室外溫度和空調負荷下降而降低的過程中,冷凍水泵和冷卻水泵用電比例不降反升,說明水泵負荷適應性較差,從現場勘察的情況來看,其水泵都沒有做變頻控制,均處于工頻運行,存在較大的節能空間。從空調冷源系統用電結構來看,制冷機組是空調系統中的重大用能點,確保其高效穩定運行是降低空調能耗的關鍵,同時需要對水泵、風機的運行效率給予關注,提高其負荷適應性。

4.結論

(1)本文建立的建筑能耗分項評價模型既概括了常規的綜合能耗指標,又總結了分項能耗比例類指標,為實現建筑能耗分類分項的量化評價、節能診斷和系統分析提供了依據。

(2)本文以某校園科研建筑為例,闡述了利用建筑能耗分項評價指標分析各類建筑能耗的方法和過程。結果表明本文提出的評價模型可實現對建筑能耗結構、變化規律和分項能耗比重的準確分析,確定重大用能點,為節能措施的制定提供了保證。

(3)本文以能耗監測平臺為依托,以獲取的長期能耗數據為依據,經客觀分析發現:照明插座和動力用電為穩定電耗,受室外環境影響小,與設備開啟時間和數量有關;空調用電是可變電耗,與室內外環境和設備效率關系緊密,是節能管理關注的重點。