四川龍門山區臥牛坪石灰石礦山復墾方案設計

張 燕,楊 盡,周 彥

(1.成都理工大學地球科學學院,四川 成都 610059;2.四川省科技情報研究所,四川 成都 610016)

東亞水泥有限公司臥牛坪石灰石礦區位于四川省彭州市,地處龍門山區中段。礦區地形切割大、山勢陡峭,礦山高近1 500 m。區域地質構造復雜,推覆構造形成的飛來峰發育,這是該區石灰石礦床的構造成因。礦區所處山體上部巖性是二疊系陽新組石灰巖,是礦山開采的主要層位,抗風化能力較強,地勢較陡;山體下部巖性是上三疊統須家河組的砂巖、粉砂巖、泥巖,夾碳質頁巖及煤線,抗風化能力相對較弱,容易風化,坡度較緩。礦區內曾發生的地質災害有滑坡、崩塌、泥石流,現在有些地段還存在滑坡和巖溶塌陷的隱患。

1 礦山復墾的目的

礦山項目一般都包括礦山設計、建設、生產、閉坑、復墾和復墾后土地的開發利用等幾個階段,目前臥牛坪礦區只是處在礦山設計階段。復墾階段的工作是整個礦山開發中很重要的一環,其目標是使礦區的生態環境包括地貌、土壤、水系、植物和動物分布通過復墾至少要恢復到開發前的狀況。

臥牛坪礦區占地155.5 hm2,礦體儲量大,為特大型石灰巖礦床,設計為露天開采,可開采范圍幾乎包括整個山體的上部(近200 m厚),地表土層剝離量較少。根據擬開發的礦區所處地理位置、地質條件、地貌條件、生態環境和礦山生產設計,提出以生態效益、社會效益為主要目標的礦山復墾方案。復墾后的理想狀態是使重建的生態系統能長期自身循環發展,最終達到開發前的水平。

設計復墾方案前,設計人員要對開發前礦區地形地貌和自然環境作充分了解,測繪勘察開發前的地形地貌,充分做好當地自然環境的調查,調查內容包括生態環境和社會經濟環境,如土壤、植被、水文、氣候、氣溫、降水、自然災害、自然資源、主要農作物及經濟作物等,并做翔實的記錄。設計出的復墾方案將復墾措施貫穿整個開發過程[1],如場地的準備、礦區表土剝離、設施的建設、礦石的開采、尾礦和剝離廢石的處置等環節都要與復墾掛鉤。在礦山建設階段,復墾區域是礦山建設中破壞的區域;在礦山生產階段,要邊生產邊進行地貌重塑和生態環境的重建;在閉坑階段,對礦區失去利用價值的建(構)筑物進行拆除,恢復土地的利用,保留可利用的設施并充分利用。通過實際測量,臥牛坪礦區可能破壞土地情況見表1。

表1 破壞土地情況

2 復墾方案的內容及措施

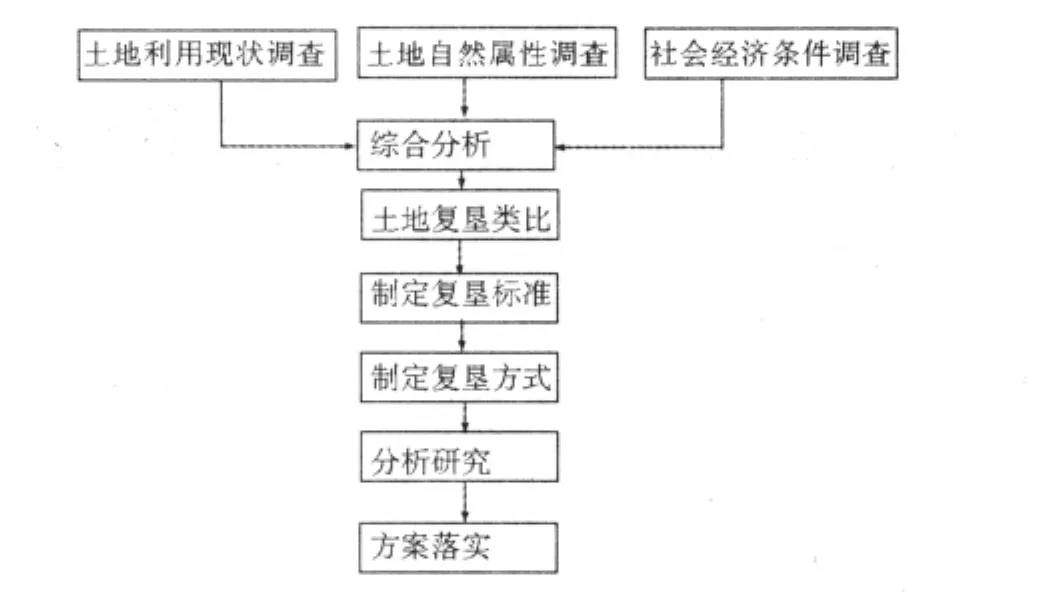

實現復墾目標需要科學、有效、適合的復墾方法。在礦區,將要重建的自然環境取決于氣候、地形、生物物種、水循環體系和復墾時間等因素,故在復墾方案中必須考慮這些重要因素。礦山復墾技術路線如圖 1[2-3]。

2.1 復墾土地使用規劃

(1)規劃目標。礦山開采對土地的破壞主要表現為壓占、污染等。復墾前先要從技術、經濟層面對礦山和破壞土地進行預測,并在此基礎上進行生態環境影響分析、復墾可行性評價,最終確定土地復墾方向及復墾標準,并編制復墾土地使用規劃。規劃目標包括3個方面:①保持整個礦區自然連續的地貌形態;②在礦區或復墾土地上規劃具有自然、生物、社會和經濟開發前景的區域;③復墾土地上的植被生長能力達到或超過開采前水平。

圖1 復墾技術路線圖

(2)方案措施。為了確保臥牛坪礦區復墾方案的實施效果,提出5項復墾措施:①對開采范圍內的植被、土壤和地形采取綜合防護措施。在開采地段進行土地平整,待開采結束覆蓋表層剝離土,營造防護林草;對開采邊坡實施穩定措施,逐級削坡,坡腳用草袋防護,坡面進行整地并營造灌木林。②對在礦山生產過程中產生的廢水、廢液進行處理,檢查達標后方能排放,嚴禁向附近河流排放有毒、有害液體。③在尾礦場地種草、植樹,對采礦留下的陡坎進行開挖、填土并復墾。④礦山場地內建筑物地基開挖等施工活動,破壞了原地貌及植被,及時實施綠化及營造周邊防護林等水土保持措施。⑤礦區各種道路的修筑也破壞了原地貌,路基兩側需要采取防護措施,可在路基坡腳處設排水溝,路兩側栽植道路防護林。

2.2 復墾方案的實施

礦山在生產過程中會在礦區形成各種各樣的地形地貌,如尾礦堆坡面、尾礦砂丘、剝離廢石堆堆場、巖墻、溪流洼地、礦坑湖、蓄水池及道路等。復墾就是要恢復礦區地形地貌、植被,恢復原有的樹林、草地和農田,且保證恢復后無論是在靜態荷載下還是在受到預期地震荷載下均是穩定的。根據此要求,新建礦山在施工過程中要與土地復墾相結合。

(1)建立土地熟化試驗場。根據礦區實際條件建立土地熟化試驗場,通過對試驗場中復墾土地的養護,建立復墾樣板工程,從而提高復墾技術含量,完善復墾方案,為全面復墾打下基礎。

(2)表土層的剝離及堆放。對復墾工作來說,表土層的剝離及堆放具有重要的意義。表土層是土地復墾中再種植成功的關鍵,表土層不僅是復墾土地覆土來源,也是減少復墾投資、保護自然資源的重要措施。因此,必須妥善就近將表土儲存,防止巖石混入使土質惡化,盡可能做到恢復后保持原有的土壤結構,以利種植。為減少表層松散土體堆放過程中產生的水土流失,堆放邊坡坡比應小于1.75,同時設計采用土袋對其下邊坡進行擋護,頂面及坡面撒種草籽,上邊坡及周邊設臨時排水溝。根據施工設計要求,表土剝離量見表2。

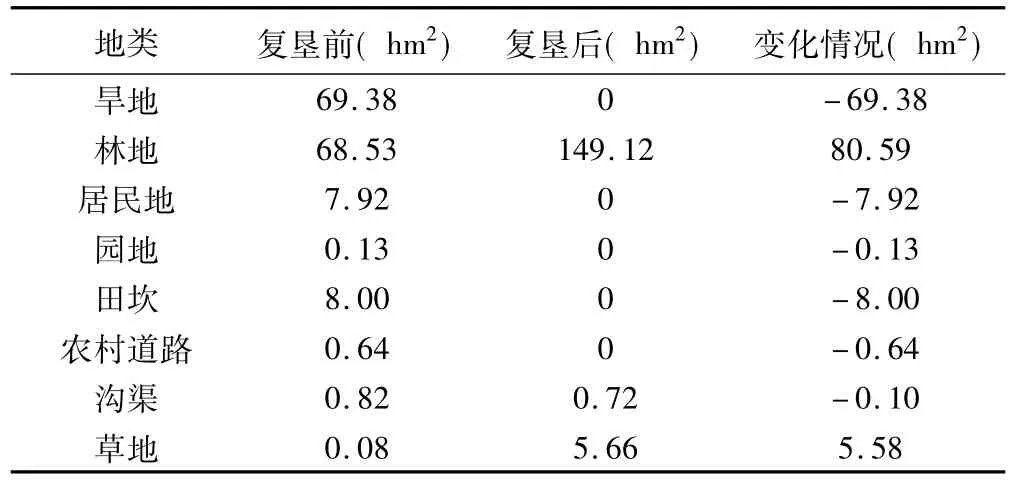

(3)土地平整。土地平整是復墾的主要工作內容之一。建設項目損壞、占壓土地后,使原有的土地形態發生改變,難以達到設定的土地利用目標。根據土地復墾標準,復墾為林地的損壞土地平整后,邊坡在35°以下的可用于一般林木種植,15°~20°的可用于果園和其他經濟林種植。土地平整后復墾土地利用結構見表3。

表2 表土剝離量

表3 復墾土地利用結構

(4)工程防護。工程防護措施主要是排水溝。由于臥牛坪礦區水文地質條件相對簡單,所以土地復墾時只需要修建排水溝,用以排出復墾區的雨水即可。

(5)覆土。土地平整后,要對平整后的土地進行覆土,覆土來自施工前剝離的表層土,覆土厚度根據復墾后土地的利用方向具體確定。如林地覆土厚不小于35 cm,開采臺階斜坡覆土厚不小于10 cm。

2.3 水源管理

復墾方案考慮復墾土地積水的排放和水質管理,建設明溝排放積水。礦區的水源包括降水、地表徑流和地下徑流。復墾方案設計的水循環系統可控制復墾區的水系,并保持與區域環境水文特征一致。復墾區年最大降水量是1 280 mm,日最大降水量可達178.3 mm,降雨集中在6—9月,礦區無大的水體,也無地表水聚集,局部泉眼為大氣降水補充,排泄條件好,巖溶裂隙中含水較少,且均在當地侵蝕基準面(860 m)以上、低于露天開采最低標高(1 299 m)。依據實測結果和相關資料,結合地質條件,計算排水模數、滲透系數等參數,確定排水渠的橫截面面積和長度及分布。設計復墾區排水體系的目標是使其穩定性和能力達到建礦前天然排水體系的水平,這種設計還必須保證從復墾區排出的水不會對吸納該水體的水系造成污染。

2.4 生態系統重建

由于臥牛坪礦區無大的水體,也無地表水聚集,所以這里著重探討礦區陸地生態系統重建。

在陸地生態系統中,土壤繁生能力是一個重要因素。復墾工作的一個目標是使土壤繁生能力恢復到甚至高于建礦前的水平。用于復墾的土壤覆蓋層必須具備以下條件:賦存適當的水分;能提供植物生長所必需的養料;能形成具有抗沖蝕性能的植被。在復墾區重建植被將實現如下目標:①根據確定的復墾范圍,礦山關閉后,保證礦山占用的臨時用地全部得到恢復,復墾面積達到154.78 hm2。②以生態效益、社會效益為土地復墾的主要目標。通過土地復墾,使破壞的土地與周邊的生態環境保持一致,符合當地土地利用總體規劃的要求。③有針對性地選擇適宜性、抗逆性強的優良樹草種。林地可選用杉樹,草地可選用茅草。在不適宜發展農業的邊坡恢復茅草植被,增強邊坡的穩定性,防治水土流失。④確保復墾質量。破壞土地復墾為林地時,應保證3 年后樹木成活率在70%以上,5 年后覆蓋度達30%以上。

通過上述目標的實現,逐漸形成自我繁生的樹林和草地,在自然因素的作用下,形成與建礦前相似的生態系統。

2.5 生物多樣性保障

生物多樣性是指各種生命和生命過程的多樣性,它包括微生物品種、生物群體、生物賴以生存的生態系統以及維持生物正常功能的生態進化過程的多樣性。在復墾中,注意在生物品種、結構和功能上進行研究,盡量按照建礦前的自然條件恢復生態環境。人工種植的植物在品種和結構上與天然生態系統比較都過于簡單,其適應自然條件能力較弱,故在復墾后要進行相當長時間的養護,以確保多年后復墾區的生態系統得到恢復。

3 復墾后的監測與研究

按照土地復墾技術標準,礦區復墾工程在閉礦后1 年內完工。對于改變的地形地貌、修筑的排水渠道、種植的林地草地和復墾土地的物理、化學、生物特性是否能形成可持續發展的生態系統,是需要進行監測研究的。針對這種情況,在組織措施、資金保障、技術支持、監測工作內容等方面進行了詳細的設計。在組織措施上建立復墾礦區調查隊,由相關專業技術人員組成,進行復墾技術培訓,根據工作內容,由專人負責; 在資金保障上設立復墾監測管理專款,專款專用,充分保證資金的供應和到位,使復墾監測研究工作保質保量完成; 在技術支持上建立當地政府、復墾設計單位和工程施工單位的聯動協作機制,確保能及時解決復墾后出現的問題; 在復墾區設立5 個觀測試驗場,隔半年或1 年對試驗點回填土的物理、化學和生物性質進行觀測、分析,對復墾區植被生長情況進行觀測,用以對比、分析和研究復墾效果和變化,確保復墾質量。

[1]劉寶臣,張炳暉,趙艷林,等. 基于綜合環境效益的礦山復墾規劃研究[J]. 中國水土保持,2010( 2) : 6 - 8.

[2]S. 圖特爾,R. 西遜. 一座擴建礦山的閉坑復墾計劃[J]. 世界采礦快報,1999,15( 6) : 42 - 45.

[3]師華定,王立,白中科. 露天礦區土地復墾及生態重建數據庫的設計與實現[J]. 地球信息科學,2005,7( 4) : 81 - 85.