不同穿刺法對血液透析患者動靜脈內瘺的影響

申飛梅,馬文紅,范春華

(上海市浦東新區人民醫院,上海 201200)

動靜脈內瘺及人造血管通路是維持性血液透析(血透)患者的生命線,而自體動靜脈內瘺因其方便、安全、使用壽命長、并發癥少等優點而成為血透患者的第一選擇[1]。但內瘺使用中常出現如血管狹窄、血栓形成、血管瘤樣擴張和感染等并發癥,已成為血透患者住院病因的第2位[2]。因此保持良好的內瘺是延長患者生命和提髙生存質量的基本保證,其中正確的穿刺方法是保護內瘺的重要環節。目前,國際上提倡的內瘺穿刺法是扣眼穿刺法,但繩梯穿刺法因為穿刺時患者疼痛較輕,穿刺難度較低,仍在國內大多數血透中心使用。本實驗旨在探討兩種穿刺方法對血透患者內瘺使用中各種并發癥的影響,以減少內瘺事件發生,延長內瘺使用時間。

1 對象與方法

1.1 對象 選擇2010年1月—2012年12月在我院使用自體動靜脈內瘺為血管通路的血透患者50例,男28例,女22例,平均年齡(52.3±22.6)歲,透析齡2 ~10年。腎功能衰竭原發病因:腎小球腎炎20例,高血壓腎病16例,糖尿病腎病9例,狼瘡性腎炎1例,原因不明4例。其中前臂內瘺48例,上臂內瘺2例。

1.2 方法

1.2.1 透析方法 所有患者每周透析2~3次,每次4~5 h,血流量 200~250 mL/min。使用貝朗Dialog機器,聚砜膜透析器,透析器膜面積1.3 cm2,標準碳酸氫鹽透析液,流量 500 mL/min,采用普通肝素或低分子肝素透析抗凝,部分患者每周1次血液透析濾過治療。所有患者均知情同意,病情穩定;已排除急性活動性疾病;根據患者貧血、鈣、磷、甲狀旁腺激素和血壓情況調整應用促紅細胞生成素、鈣劑、活性維生素 D3及降壓治療。

1.2.2 穿刺方法 一般在動靜脈內瘺手術后6周開始穿刺內瘺進行血液透析。①繩梯式穿刺,即動脈針從遠離吻合口處開始選擇穿刺點,逐漸移向吻合口,但至少離吻合口5~6 cm,靜脈針盡量離開動脈穿刺點。穿刺針為25 mm長16G穿刺針。②扣眼穿刺法同樣采用25 mm長16G穿刺針進行穿刺,形成皮下隧道,然后使用25 mm長16G鈍針進行穿刺。皮下隧道事先由1名主要的護士穿刺形成,同時另1名護士在旁邊觀察確切的穿刺部位和穿刺角度,以便當主要的穿刺護士不在時另1名護士可以進行穿刺,然后用較鈍的針頭通過事先形成的隧道進行穿刺[4]。這種穿刺技術要求護理人員每次穿刺都在相同的穿刺點,相同的穿刺角度,相同的進針深度。

1.2.3 透析后內瘺止血方法 本透析中心的患者均采用彈力繃帶壓迫法,即透析結束時,將一無菌紗布置于穿刺點上,拔出穿刺針,用拇指按壓無菌紗布,并即刻用彈力繃帶環扎止血(彈力繃帶兩端縫有尼龍粘扣)10 min后逐漸放松彈力繃帶,30~60 min后完全放開彈力繃帶。

1.2.4 觀察指標 對兩組患者的內瘺使用情況進行為期6個月的觀察,使用彩色多普勒超聲檢查并記錄實驗開始時及6個月后兩組患者內瘺的最大橫徑,記錄透析結束后內瘺的止血時間,統計6個月后兩組患者內瘺閉塞、感染、動脈瘤的發生率(以內瘺震顫及血管雜音消失認為內瘺閉塞)。

1.2.5 統計學方法 所有資料使用SPSS 17.0軟件進行統計學分析。計量資料均數比較采用t檢驗。計數資料采用χ2檢驗。

2 結果

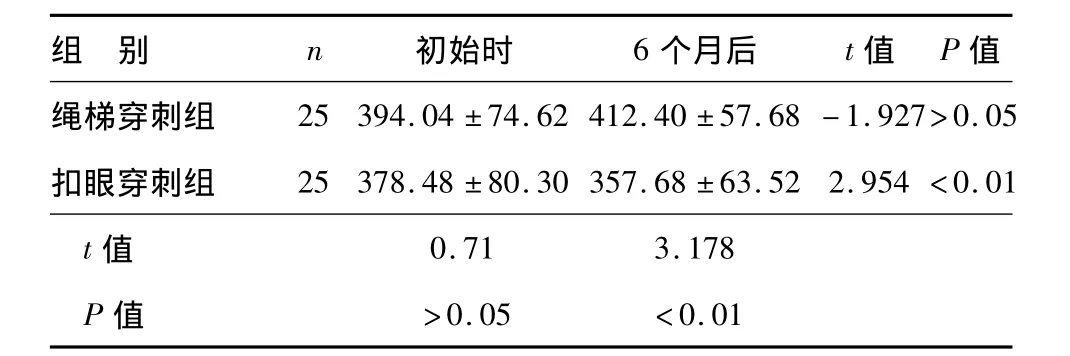

2.1 兩組患者內瘺止血時間 見表1。

表1 兩組患者內瘺止血時間(s,)

表1 兩組患者內瘺止血時間(s,)

組 別 n 初始時 6個月后 t值 P值25 394.04 ±74.62412.40 ±57.68 -1.927>0.05扣眼穿刺組 25 378.48 ±80.30357.68 ±63.52 2.954 <0.01 t值繩梯穿刺組>0.05 <0.010.71 3.178 P值

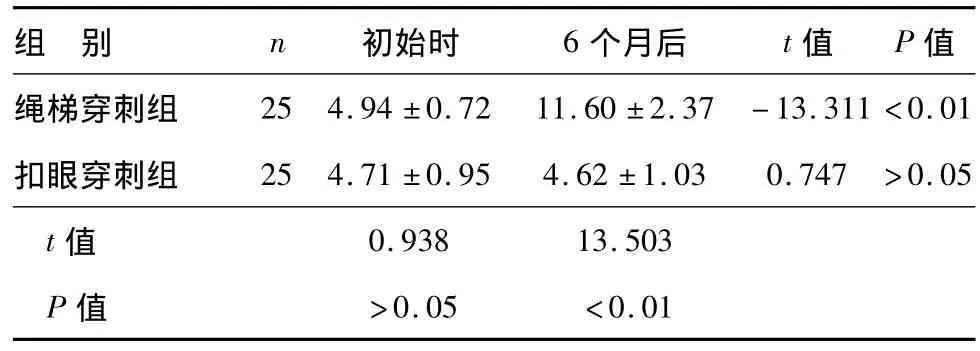

2.2 兩組患者內瘺最大橫徑的比較 見表2。

表2 兩組患者內瘺最大橫徑的比較(mm,)

表2 兩組患者內瘺最大橫徑的比較(mm,)

組 別 n 初始時 6個月后 t值 P值25 4.94 ±0.72 11.60 ±2.37 -13.311 <0.01扣眼穿刺組 25 4.71 ±0.95 4.62 ±1.03 0.747 >0.05 t值繩梯穿刺組>0.05 <0.010.938 13.503 P值

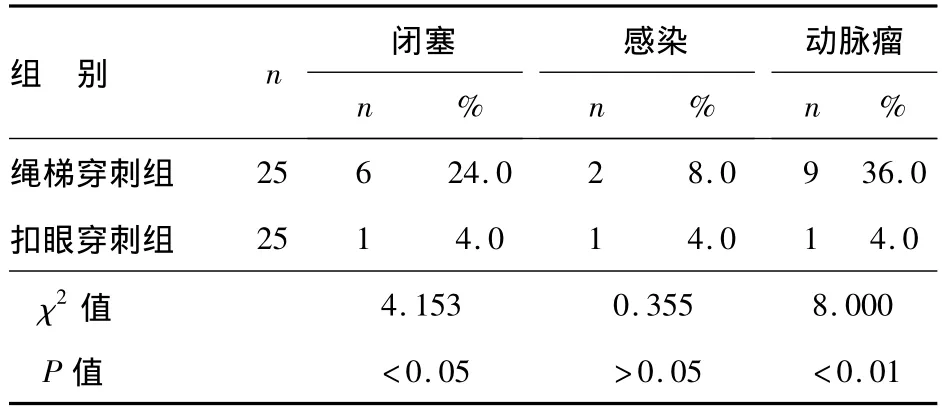

2.3 兩組患者內瘺并發癥狀情況 見表3。

表3 兩組患者內瘺并發癥情況

3 討論

3.1 正確的穿刺方法可以延長內瘺的使用時間 隨著血液凈化技術的不斷完善,維持性血透患者的預期生命越來越長,如何正確選擇內瘺的穿刺方法,最大限度延長內瘺使用時間至關重要。文獻報道,目前動靜脈內瘺的穿刺方法有扣眼穿刺、繩梯穿刺和區域穿刺3 種[3]。其中扣眼穿刺法最早是由 Twardowski等[4]在1979年提出,當時他提出這種技術與現在廣泛使用于各個血透中心的繩梯穿刺法相比,可以減少止血時間過長、淤青、動脈瘤形成等并發癥。2007年荷蘭的一項單中心研究同樣發現扣眼穿刺法有顯著性的進步[5]。隨后 van Loon 等[5]的一項前瞻性研究表明,扣眼穿刺法可以減少穿刺次數,增加穿刺成功率,減少動脈瘤的形成率,減少皮下血腫發生率。Twardowski等[4]指出,扣眼穿刺法比繩梯穿刺法有優越性,并且指出該項技術沒有得到廣泛接受的原因可能在于對護理人員穿刺技術要求較高以及內瘺隧道形成時間較長(平均約需1~2個月)。使用扣眼穿刺技術的患者,在使用鈍針穿刺前平均需要15.3次利針穿刺才能形成合適的皮下隧道。這相當于大概需要5個星期使1周3次的維持性血透患者的內瘺形成皮下隧道。

3.2 扣眼穿刺法可以減少并發癥的發生 本組實驗發現,采用扣眼穿刺技術進行穿刺的內瘺與繩梯穿刺法比較止血時間顯著縮短,這與之前大部分文獻報道相符。有學者認為,可能是由于扣眼穿刺技術中的小角度隧道在動脈壓力的作用下會形成活瓣作用從而縮短止血時間。其次我們發現,采用扣眼穿刺技術進行穿刺的內瘺橫徑無明顯變大,內瘺閉塞、形成動脈瘤的概率也比繩梯穿刺組顯著降低,同時并未使患者內瘺感染率提高。這說明使用繩梯穿刺法在一塊很小的區域里反復穿刺可能會導致血管壁機械性變薄弱,使得該區域內瘺在長期動脈壓力作用下而產生動脈瘤。已有研究報道,當動脈瘤形成后,血流會產生漩渦,漩渦會使血管瘤近端血管內膜增厚,導致管腔狹窄。血管狹窄反過來又使血管瘤進一步加重,兩者之間互為因果,最終導致內瘺血栓形成、閉塞[6-7]。嚴重擴張的血管甚至可引起內瘺破裂大出血而危及生命。因此,在歐美國家,繩梯穿刺法多已淘汰。美國腎病基金會血管徑路臨床指南明確推薦扣眼穿刺法,并認為它是目前防止內瘺閉塞及血管瘤形成的最佳方法[8]。

3.3 扣眼穿刺技術的護理

3.3.1 扣眼穿刺技術有它的獨特性,關鍵在于隧道的形成,這要求每次穿刺都在相同的穿刺點,相同的穿刺角度,相同的進針深度。對穿刺技術要求高,為了能確保穿刺的成功和隧道的形成,穿刺者應有一個資深的,穿刺技能優秀的護士完成。

3.3.2 宣教患者自我保護內瘺 保持內瘺側手臂皮膚清潔,穿刺部位避免浸水以防感染。造瘺側手臂不能受壓,衣袖要寬松,不能佩戴過緊飾物,夜間睡覺不要將造瘺側手臂墊于枕后,盡量避免側臥于造瘺手臂側,造瘺側手臂避免持重物。造瘺側手臂不能測血壓、輸液、靜脈注射、抽血等。教會患者的自我判斷內瘺是否通暢方法,發現血管雜音偏低或者消失時應立即來醫院處理。囑咐患者不要用手或其他物品去剝血痂處,以免發生出血和感染。

4 小結

血透是終末期腎功能衰竭患者有效的替代治療方法,動靜脈內瘺是最安全、方便的透析通路,減少血管通路并發癥的發生,是維持血透順利進行的重要環節。在治療過程中,使用扣眼穿刺法比繩梯穿刺法更有利于減輕對血管通路的損傷,減少內瘺止血時間,降低內瘺閉塞發生率及動脈瘤形成率,有效延長血管通路使用時間,提高患者的生存質量。

[1]Anel RL,Yevzlin AS,Ivanovich P.Vascular access and patient outcomes in hemodialysis:questions answered in recent literature[J].Artif Organs,2003,27(3):237-241.

[2]梅長林,葉朝陽,戎殳,主編.實用透析手冊[M].第2版.北京:人民衛生出版社,2008:375-378.

[3]葉朝陽.血液透析血管通路的理論與實踐[M].上海:上海醫科大學出版社,2001:133-136.

[4]Twardowski Z,Kubara H.Different sites versus constant site of needle insertion into arteriovenous fistulas for treatment by repeated dialysis[J].Dial Transplant,1979,8:978-980.

[5]van Loon MM,Goovaerts T,Kessels AG,et al.Buttonhole needling of haemodialysis arteriovenous fistulae results in less complications and interventions compared to the rope-ladder technique[J].Nephrol Dial Transplant,2010,25(1):225-230.

[6]Verhallen AM,Kooistra MP,van Jaarsveld BC.Cannulating in haemodialysis:rope-ladder or buttonhole technique[J].Nephrol Dial Transplant,2007,22(9):2601-2604.

[7]戴琳峰,唐瑩,鄔碧波,等.兩種血管穿刺法對透析血管通路狹窄發生率的影響[J].解放軍護理雜志,2009,26(8):30-32.

[8]Vascular Access Work Group.Clinical practice guidelines for vascular access[J].Am J Kidney Dis,2006,48(Suppl 1):S248-S273.