基于循環產業鏈組織方式的工業園區空間布局

胡上春,陳 誠

(1.四川省城鄉規劃設計研究院,四川成都610081;2.成都市規劃設計研究院,四川成都610081)

20世紀90年代逐漸興起的生態工業學因其仿造自然界生態過程中物質、能量和信息的循環方式,在各企業間實現了廢物、能量和信息的交換,達到了廢物源減少的目的,逐漸引起了人們的注意,成為人類未來工業發展的主要方向。

1 生態工業園區

生態工業園區是依據循環經濟理念、工業生態學原理和清潔生產要求來規劃和運行的工業園區,通過物質流和能量流傳遞等方式把不同工廠或企業連接起來,形成共享資源和互換副產品的產業共生組合,建立“生產者-消費者-分解者”的物質循環方式,即一家工廠的廢物或副產品成為另一家的原料或能源,使園區對外界的廢物排放趨于零,最終實現經濟、社會和環境的協調共進。

生態工業園區是生態工業發展的最佳組合模式。但筆者在對已有的生態工業園區進行研究中發現,傳統的城市規劃方法很難真正與生態工業園區規劃結合,歸結原因有兩點:一是生態工業園區內物質和能量的流動具有無形、靈活和多選擇性等特點;二是現階段生態工業園區的建設規劃理論還未成型,不能跟上生態工業設計的步伐。在國家環保總局2004年第一次頒布的《生態工業園區規劃指南》中,生態工業園區規劃辦法被生硬地描述為生態工業技術+傳統城市規劃編制方法,其結果是規劃人員照此“指南”進行規劃編制時仍無從下手。

因此,基于循環產業鏈組織方式的工業園區空間布局是對物質空間規劃與生態工業學結合的一次有益探索。本文將主要從宏觀層次的生態工業網絡空間結構,中觀層次的企業共生群落空間布局和微觀層次的企業群落空間布局進行研究。

2 生態工業網絡空間結構

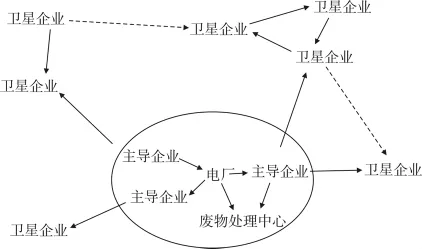

宏觀層次上的生態工業網絡即是指,在現代化信息技術的幫助下,通過建立園區信息平臺,企業通過網絡建立物質、能量交換聯系,再付諸實施。這樣,企業之間的交換關系形成類似蜂窩環狀的網絡結構(圖1)。

圖1 生態工業網絡概念

生態工業網絡的空間結構可分為實體+虛擬型和全虛擬型兩種。

2.1 實體+虛擬型

實體+虛擬型模式是在一個或兩個已經存在的或規劃的“核心”園區周圍建設生態工業網絡。整個網絡的“核心”為實體型園區,根據特定范圍內的資源流動篩選出作為補充的遠程虛擬型衛星企業,使核心企業為衛星企業提供明顯效益的廢物資源(圖2)。如丹麥卡倫堡生態工業網絡(圖3)、廣西貴港(制糖)生態工業網絡、廣東南海生態工業網絡等。

圖2 實體+虛擬型網絡空間布局

2.1.1 形成條件評價

(1)整個網絡的“核心”由某個或幾個主導型企業組成,其能產生富余能源、副產品和廢物提供給衛星企業保證其正常的生產和運轉。

(2)整個網絡的“核心”多為能源和石化原料生產集團,如電廠、煤礦、大型油田等。這些企業生產程序相對單一,產生的副產品和廢物量大,可供衛星企業共同組建循環產業鏈。

(3)核心企業在能源、生產原料和副產品的流動上形成了高效率、低耗費的生態鏈,共生互補關系緊密、直接。

圖3 丹麥卡倫堡工業網絡共生體系

2.1.2 空間結構特點

(1)遠程衛星企業圍繞核心企業分散布局。

(2)核心企業集中布置于有固定界限范圍的工業園區內,園區中心半徑一般不超過1 km,可為能源及材料輸送創造有利條件。

(3)遠程衛星企業與實體園區中心點距離一般不超過50 km,否則會導致運輸費用過于高昂。

2.2 全虛擬型

實體+虛擬型生態工業網絡內成員之間的聯系相對缺乏彈性。因此,更自由、靈活的全虛擬型生態工業網絡(圖4)應運而生。美國的布朗斯維爾和墨西哥馬塔莫羅、福州馬尾青口聯合組成生態工業網絡為全虛擬型的典型代表。

圖4 虛擬型網絡空間布局

2.2.1 形成條件評價

(1)網絡中需要一個組織對整個系統負責。該組織除完善相應的市政配套設施外,還應在園區的建立和運行承擔諸如組織和聯絡、宣傳與導向等多種角色。

(2)整個網絡體系中存在幾條主導產業鏈。他們代表的產業具有特殊資源優勢和產業優勢,能代表該地區產業發展的方向,能帶動多類別、數量大的上下游衍生產業形成具有核心競爭力的產業集群。

(3)企業成員的產品應避免趨于相同,有利于副產品在各企業間相互交換。

2.2.2 空間結構特點

(1)資源在整個網絡內流動,不要求其成員在同一地區,且網絡內的成員地位平等。

(2)產業鏈的聯接方式復雜,因此該結構彈性強,能適應不同情況的變化。

(3)適用于現有工業園改造。

3 企業共生群落的空間布局

在生態工業園區的中觀層次空間布局上,產業用地內部的企業群落應遵循能源和物質循環的原則進行空間布局,其布置方式一般可分為組團式和區帶式。

3.1 組團式布局結構

3.1.1 布局基本結構

組團式布局結構是指整個生態工業園區以公共服務核為中心,各企業組成具有產業特色的工業組團。公共服務核心主要以研發、管理、景觀、商業文化服務等為主,工業組團之間、工業組團內部實現共生和循環利用關系(圖5)。

圖5 組團式布局

3.1.2 優、缺點

組團式布局結構可實現:分期建設,滾動開發;公共設施共享,減少建設費用;各組團可相對獨立運作,靈活經營,實現內部企業之間、組團和組團之間的副產品和廢物循環。

這種布局模式的缺點在于:園區的發展受公共服務中心輻射范圍的限制,只適用于中、小規模的生態工業園區。

在湛江經濟技術開發區東海島新區概念規劃中采用了組團式布局結構,規劃打造循環水系,并結合規劃組團,形成局部環形水系,形成人工濕地和中水處理系統。園區形成三大工業組團:以資源循環為生態工業特色的鋼鐵工業組團,以工業共生系統為特色的石化、化工組團和以新能源利用為特色的海水“一水多用”組團(圖6)。

3.2 區帶式布局結構

3.2.1 布局基本結構

區帶式布局是工業園區布局中比較常見的形態,其布局讓具有直接利用副產品和廢物關系的上下游企業緊鄰布置,即多個產業集群沿軸線或交通干道縱向布置,形成多條各具產業特色的平行產業帶。公共服務設施如研發、商業、行政管理或綠化景觀帶等可夾在縱向產業帶中平行布置或與產業帶垂直布置(圖7)。

3.2.2 優、缺點

區帶式布局具有良好的發展方向性,當公共服務設施或綠化景觀帶位于產業帶中部平行布局時,可增大服務接觸面積;產業帶之間的垂直聯系方便,利于產業帶之間的副產品

圖6 湛江經濟技術開發區東海島新區組團布局

圖7 區帶式布局

圖8 溫州經濟技術開發區濱海園區區帶式布局

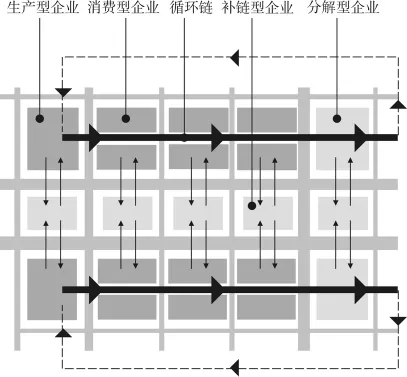

參照自然生態系統,按企業成員在循環鏈中所起的作用,將生態工業系統的成員分為生產型企業(生產者)、消費型企業(消費者)和還原型企業(分解者),另外考慮產業鏈的靈活性和完整性,再加入補鏈消費型企業(圖9)。和廢棄物交換。但當產業帶發展過長時容易導致縱向產業帶內部企業之間的距離過長,不利于副產品和廢棄物交換。溫州經濟技術開發區濱海園區總體規劃體現了區帶式的空間布局思想(圖8)。規劃的七條產業帶(分別為高級服裝鞋革產業帶、先進機械制造產業帶、綜合產業帶、電子信息產業帶、新技術產業帶、特色小商品產業帶、醫療及精細化工產業帶)垂直于海岸線沿縱軸平行向海面延伸,管理、研發等服務用地位于產業用地中部,呈帶形與產業帶縱軸垂直。

4 企業群落空間布局

在微觀層次上的空間布局是對工業組團或工業帶內企業間組合空間關系的探討。根據工業生態學原理和循環經濟理念,可在工業組團或工業帶內企業間組合空間關系布局上突破傳統規劃模式,采用基于“生產者—消費者—分解者”循環鏈的新型空間布局。即將同一循環鏈上的企業集中布置,方便交換副產品、廢物和實現運輸費用最小化。

4.1 企業成員的分類

4.2 企業群落內部空間布局類型

企業群落的微觀布局包含街區單元式、串聯式、集中式等。

4.2.1 街區單元式布局

街區單元式布局一般將生產型企業布置于街區中央,消費性企業、分解者企業和補鏈消費型企業圍繞在生產型企業周邊,副產品利用關系最直接的企業應使其緊鄰布置,四周的道路網環繞在街區之間。此種布局模式能使企業成員間副產品和廢物運輸距離最短,利用效率最大。(圖10)該布局模式適合建筑數量較多,企業數量和形成的產業鏈多,且地形平坦又呈矩形的情況。它具有交通運輸路線短、聯系快捷的特點。如果場地起伏不平,強求矩形分區,勢必增大土石方工程量,造成用地浪費,從而使園區開發成本和經營費用高昂。

4.2.2 串聯式

串聯式布局中,首先基于產業鏈的關系,將具有直接利用副產品和廢物的關系的生產性企業、消費型企業、分解型企業縱向布局,形成線形主導產業循環體系,在以線形主導產業鏈為主干,串結能夠消費兩條主導產業鏈上的副產品消費企業或分解型企業(圖11)。這種布局方式適合園區產業鏈數量多且交換利用關系復雜的情況。它具有垂直聯系方便,易于形成特色空間的優點。這種布局方式同樣對地形的要求更特殊,場地必須平坦開敞或呈臺地狀,有足夠的滿足基本工業生產的進深。

圖9 部分企業分類示意

圖10 街區單元式布局

4.2.3 緊湊式

緊湊式布局是指以大型的、成片的廠房為主體建筑,并根據生產使用和循環利用的要求布置體量較小的輔助性建筑的空間規劃布局。在這種布局方式中,整條主導產業鏈上的所有企業可形成企業聯合體集中布置于聯合廠房內,實現聯合企業體內部產業循環。內部循環鏈上無法利用和需要分解的副產品和廢棄物則通過與外部分解型企業和補鏈消費型企業的交換利用關系,實現整個園區的資源循環(圖12)。這種緊湊式布局適合于產業規模較大,且連續性和自動化很高的企業,如汽車企業、摩托車企業等。

圖11 串聯式空間布局

圖12 園區的資源循環

5 結束語

本文對生態工業園區的空間布局研究尚處于探索階段,目的在于突破傳統城市規劃思維的約束,為城市規劃學科與生態工業學的交叉融合提供一條可借鑒的發展新路。

[1] Braden R Allenby.工業生態學——政策框架與實施[M].翁端,譯.北京:清華大學出版社,2005

[2] [瑞士]埃尓克曼.工業生態學[M].徐興元,譯.北京:經濟日報出版社,1999

[3] 羅宏,孟偉,冉圣宏.生態工業園區——理論與實證[M].北京:化學工業出版社,2004

[4] [美]勞愛樂,耿勇.工業生態學和生態工業園[M].北京:化學工業出版社,2003

[5] 朱慶華,耿勇.工業生態設計[M].北京:化學工業出版社,2004

[6] 何芳.城市土地集約利用及其潛力評價[M].上海:同濟大學出版社,2003

[7] 廖祖裔,吳迪慎,雷春濃,等.工業建筑總平面設計[M].北京:中國建筑工業出版社,1982年

[8] 陳剛,曾剛,寧越敏,等.新世紀城市工業發展布局規劃——廣西南寧市的探索與實踐[M].北京:科學出版社,2003

[9] 王壽兵.興起中的產業生態學,國外社會科學前沿[M].上海社會科學院出版社,2004