老年骨質疏松性肱骨近端骨折患者兩種治療方法的效果比較

朱建國 黃泳標

福建省立醫院北院 福建省老年醫院外科,福建福州 350003

在60歲以上的老年人群中,由于骨質量下降很容易發生骨質疏松性骨折。當骨折發生在肱骨近端時常為復雜不穩定骨折,其發生比例占全身骨折的4%~5%[1]。因患者年齡較高在治療過程中除了要考慮患者功能恢復情況外,還必須顧及到手術對患者的安全性造成的影響[2]。因此,造成損傷相對較小的經皮閉合復位微創固定手術對于高齡患者具有較高的臨床價值。本研究將經皮閉合復位微創固定與傳統手術切開復位固定治療骨質疏松性肱骨近端骨折的療效進行了比較,旨在探討其在高齡患者中的應用前景。

1 資料與方法

1.1 一般資料

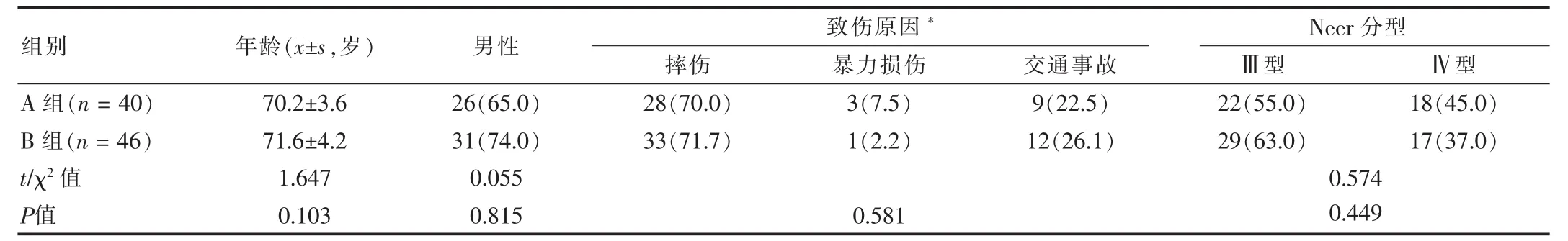

2010年1月~2011年6月在我院接受治療的肱骨近端骨折患者86例,納入標準:年齡>60歲,經臨床檢查確診為外傷性肱骨近端骨折,Neer分型為Ⅲ或Ⅳ型,X線檢查患有骨質疏松。排除病例:開放性骨折;伴有神經或血管損傷;具有心、肺、肝、腎器質性病變或腦血管疾病。根據損傷情況和治療需要,將患者分為兩組,為經皮閉合復位微創固定組(A組,40例)和傳統手術切開復位內固定組(B組,46例)。兩組一般資料的比較見表1。兩組年齡、性別、Neer分型、致傷原因差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

A組:40例患者接受經皮閉合復位微創固定治療。經全身麻醉后,在C形臂X線機指導下實施手法牽引復位,在符合復位標準后使用2.5 mm螺紋克氏針從三角肌外緣下方進針,而后斜向內上在肱骨頭處經皮穿入,一般采用3~5 枚克氏針進行固定,穿針完成后通過不同角度透視檢查復位情況,必要時可根據具體情況對克氏針的長度和角度進行調整。手術完成后折彎針尾去除多余針體。

B組:46例患者接受切開復位內固定治療。經全身麻醉后,在三角肌和胸大肌間隙處進行切開,并暴露兩者間的骨折端,在復位完成后使用肱骨近端鎖定鋼板進行固定。

1.3 療效評價指標

療效評價指標包括手術時間、術后住院時間、術后并發癥發生率、Constant評分[2-3]。

表1 兩組患者一般資料比較[n(%)]

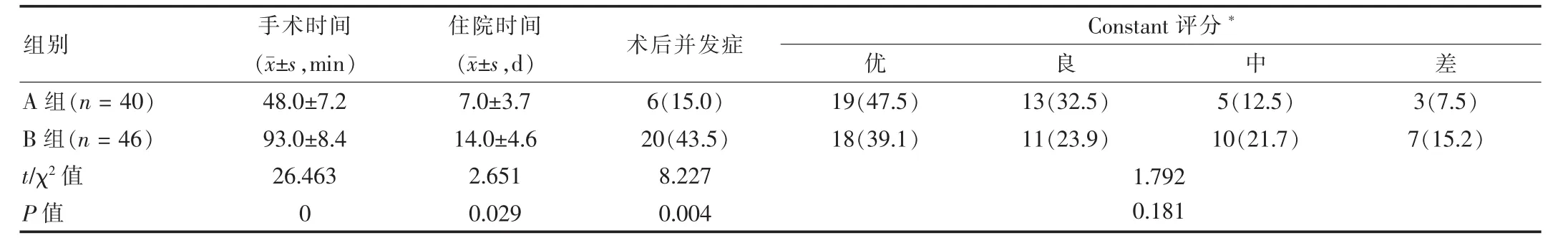

表2 兩組患者療效比較[n(%)]

1.4 統計學方法

數據處理使用SPSS 15.0 統計軟件包。計量資料數據以均數±標準差(±s)表示,比較采用t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗、Fisher確切概率法檢驗,等級資料采用秩和檢驗進行比較。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

兩組手術時間(t=26.463,P=0)、住院時間(t=2.651,P=0.029)比較,差異有統計學意義,A組手術時間和住院時間均短于B組。兩組間術后并發癥發生情況比較,差異有統計學意義 (χ2=8.227,P=0.004),A組術后并發癥發生率低于B組。兩組Constant評分比較,差異無統計學意義 (χ2=1.792,P=0.181)。 見表2。

3 討論

肱骨近端骨折的老年患者由于傷處血液循環較差,容易發生肱骨頭壞死。采用手術切開復位固定療法時,由于部分老年患者心肺功能、身體素質較弱對手術耐受能力有限,因而給治療帶來了較大困難[4-5]。因此,在治療肱骨近端骨折的老年患者時,除了要考慮患處理想復位、保持復位后的穩定性外,還應充分考慮患者的身體狀況對于手術和創傷的代償能力[6]。

經皮閉合復位固定療法是一種微創手術,在手術過程中造成損傷較小,可以降低骨折處周圍組織的破壞程度,從而有助于骨折愈合,使因缺血發生肱骨頭壞死的情況減少。同時對于發生位移的骨折,如NeerⅢ、Ⅳ也能夠保持骨折對位的穩定性,因而對于老年患者較為適用[7]。

本研究結果表明,采用經皮閉合復位微創固定治療骨質疏松性肱骨近端骨折的過程中取得了較好的效果。在手術時間、住院時間以及術后并發癥發生情況都要優于傳統切開復位療法。在患者術后恢復方面,兩組Constant評分情況相近。

經皮閉合復位微創固定療法在手術過程中造成損傷較小、所需手術時間和術后住院恢復時間較短,降低了患者所承受的手術損傷。本研究中,經皮閉合復位微創固定組患者術后并發癥發生率為15.0%(6例:血腫3例、術后感染2例、電解質紊亂1例)。切開復位組術后發生并發癥發生率為43.5%(20例:血腫8例、術后感染7例、電解質紊亂4例、心血管疾病1例)。與傳統的切開復位固定法相比,兩者術后肢體功能恢復效果相近。因此,對于機體綜合代償能力減退的老年患者而言,術后并發癥的減少也有助于患者的恢復,而且在骨痂形成后患者在門診即可取出克氏針,無需通過二次手術取出固定物。

綜上所述,經皮閉合復位微創固定療法,在保證臨床療效的同時,縮短了療程,提高了整個治療過程中患者的安全性,因而該療法對合并骨質疏松的老年肱骨近端骨折患者具有較高的臨床應用價值。在該療法的應用過程中,臨床醫生還應注意了解損傷機制、骨折類型、發生位移方向、周圍軟組織損傷等情況,以便在術中采取正確的措施,保證良好復位[8]。

[1] 王亦璁.骨與關節損傷[M].北京:人民衛生出版社,2009:763.

[2] 楊雷,李彬,潘孝云,等.經皮閉合復位微創固定治療高齡患者肱骨近端骨質疏松性骨折[J].中華外科雜志,2006,44(12):830-832.

[3] Kettler M,Biberthaler P,Braunstein V,et al.Treatment of proximal humeral fractures with the PHILOS angular stable plate.Presentation of 225 cases of dislocated fractures [J].Unfallchirurg,2006,109 (12):1032-1040.

[4] Alexa O,Puha B,Veliceasa B,et al.Percutaneous pinning for proximal humerus fractures[J].Rev Med Chir Soc Med Nat Lasi,2007,111(1):184-189.

[5] Williams GR,Wong KL.Two-part and three-part fractures:open reduction and internal fixation versus closed reduction and percutaneous pinning[J].Orthop Clin North Am,2000,31(1):1-21.

[6] 陳滔,朱美忠,伍慶,等.閉合復位經皮穿針內固定治療老年性肱骨近端骨折[J].重慶醫學 2009,38(3):301-302.

[7] 向明,陳杭,唐浩琛,等.閉合或有限切開經皮穿針固定治療肱骨近端兩部分骨折[J].中國骨傷,2008,21(12):919-921.

[8] Mellado JM,Calmet J,Garcia Forcada IL,et al.Early intrathoracic migration of Kirschner wires used for percutaneous osteosynthesis of a two-part humeral neck fracture:a case report[J].Emerg Radiol,2004,11(1):49-52.