外傷性腦梗死的臨床診治體會

鄭艷明

1 資料與方法

1.1 一般資料 自2007年1月至2010年12月期間共收治外傷性腦梗死50例,其中男28例,女22例,年齡6個月~70歲,平均48歲。受傷原因:車禍傷31例,墜落傷14例,打擊傷5例,按GCS評分13~15分8例,9~12分15例,≤8分27例。梗塞情況:24 h內(nèi)出現(xiàn)梗塞癥狀者10例,1~3 d內(nèi)出現(xiàn)梗塞癥狀者18例,3~5 d者13例,≥5 d者9例,其中基底節(jié)區(qū)22例(占44%)、枕葉10例、額葉8例、顳葉7例、頂葉2例等,多發(fā)性梗塞1例。

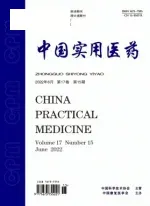

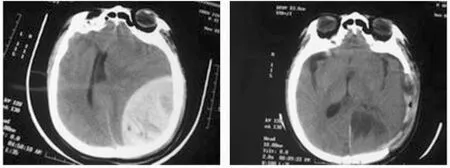

1.2 影像學表現(xiàn) 全部患者均行頭顱CT檢查,CT值多在8~25 Hu,梗塞直徑5~100 mm,除見腦挫裂傷、腦內(nèi)血腫外,在腦實質內(nèi)可見大片低CT值區(qū)域。

示例:該患者中年男性,以“頭部外傷致人事不省6 h”為主訴入院,入院時患者神志處于深昏迷狀態(tài),雙側瞳孔散大固定,繼發(fā)腦疝形成;圖片①系傷后術前圖像,提示左顳枕頂部硬膜外血腫量約140 ml,圖片②系術后第1圖像,提示左枕頂葉片狀腦梗死,梗塞范圍約3 cm×3.5 cm。

1.3 治療方法 外傷性腦梗死的治療措施各有不同,根據(jù)本組病例,治療方法主要有以下幾點:①解除病因。有顱內(nèi)血腫者行手術治療時應及時清除顱內(nèi)血腫,本組單純開顱清除血腫8例,開顱清除血腫并去骨瓣減壓11例。①腦梗死合并蛛網(wǎng)膜下腔出血者,解除腦血管痙攣可應用尼莫地平或馬來酸桂哌齊特等鈣通道阻滯劑[1],行腰池置管持續(xù)引流血性腦脊液,應用氧自由基清除劑如依達拉奉等,本組均常規(guī)應用,一般7~10 d左右肢體功能障礙逐漸恢復。②應用腦組織康復藥物、能量合劑,如腦復康和神經(jīng)生長因子。④中藥治療。應用活血化瘀藥物,如丹參注射液等。⑤高壓氧治療。高壓氧可改善腦部血液循環(huán),糾正腦缺氧,減輕腦水腫,一般認為應及早治療[2],主張2周內(nèi)實施,10次為1個療程,2~3個療程,對于重型顱腦損傷可延長至8~20個療程。⑥溶栓治療。若發(fā)現(xiàn)腦血管形成,并經(jīng)DSA證實后,可行尿激酶溶栓治療。

2 結果

本組出院時20例(占40%)基本恢復正常,22例(占44%)遺留有不同程度神經(jīng)損害,死亡8例(占16%)。

3 討論

外傷性腦梗死的臨床診斷不難,但其病因錯綜復雜,結合本組病例,病因可能與下列因素有關:①當各種暴力作用于頭部時,顱骨與腦組織、腦組織各層之間會發(fā)生相對運動,使各供血小動脈發(fā)生牽拉、移位等,往往造成血管內(nèi)膜、血管分支處的損傷,而顳骨巖部骨折、顱底骨折均可導致頸內(nèi)動脈損傷,動脈內(nèi)層及內(nèi)膜撕裂造成血管內(nèi)膜或分支處的損傷、痙攣,導致血管腔變窄、阻塞,影響腦皮質的缺血缺氧,形成腦梗死。②腦部外傷后血液流變學發(fā)生改變,血液中纖維蛋白原增加、血小板形態(tài)大小和計數(shù)變化及其功能發(fā)生改變等,血流阻力增加亦可加重腦組織局部的缺血缺氧,形成腦梗死。③腦外傷后血管活性物質的失調,是腦血管栓塞的內(nèi)在因素之一。腦外傷后許多促使腦血管痙攣的物質如CA、5-HT、NE、PG、OXYHb、LPO均明顯升高,且受傷后的血管內(nèi)皮細胞失去屏障功能、通透性明顯增加,血管活性物質直接作用于血管平滑肌上而引起血管痙攣;另外,血管內(nèi)皮細胞還具有產(chǎn)生血管活性物質及調節(jié)血管張力的功能,受傷后的內(nèi)皮細胞產(chǎn)生血管收縮因子(EDCF)占有優(yōu)勢,使腦血管處于持續(xù)收縮狀態(tài)[3]。④有人認為外傷使腦血管發(fā)生痙攣,引起腦缺血。蛛網(wǎng)膜下腔出血引起腦血管痙攣已在實驗室中被證實[4]。⑤腦挫裂傷、硬膜下血腫可能促使興奮性氨基酸、自由基等內(nèi)源性因子產(chǎn)生,導致細胞內(nèi)鈣離子內(nèi)流,釋放凝血活酶,促進凝血系統(tǒng)形成血栓,導致腦梗死[5];硬膜下血腫可引起血腫下皮質缺血和神經(jīng)元損傷,導致腦梗死。⑥此外原發(fā)性腦挫裂傷,顱內(nèi)血腫及繼發(fā)性腦水腫使顱內(nèi)壓增高,腦灌注壓降低,腦血流量降低,正常腦血流量(CBF)值為50 ml/100 g腦組織min,當CBF在20 m l/100 g腦組織.min以下即為腦缺血,長時間的缺血、缺氧使氧自由基增多和超氧岐化酶作用減弱,引起脂質過氧化反應,導致微血管凝血,加重原有缺血缺氧,引起細胞廣泛死亡,組織溶解至腦梗死[6]。

治療方面早期應積極解決顱內(nèi)高壓、腦水腫、血管痙攣等,最大可能保護腦細胞。同時有SAH者應該積極應用鈣離子拮抗劑解除血管痙攣,早期因血腫而行顱腦手術者應積極控制術中術后血壓穩(wěn)定,收縮壓不要低于60 mm Hg,對預防外傷性腦梗死有積極作用,急性期過后均應改善循環(huán),增加腦組織供血供氧,必要時行氣管切開術,另外,亞低溫治療對顱腦損傷后腦血管痙攣亦有積極作用。總之,在顱腦外傷患者中,應及時解除顱內(nèi)高壓,減少腦挫裂傷、硬膜下血腫的刺激,清除自由基,同時注意到年齡的因素,檢測并密切留意血小板參數(shù),及時復查頭顱CT。

[1]王宇田,趙建龍,羅光華.兒童外傷后腦梗死32例分析.中華神經(jīng)外科雜志,1997,13(6):345-346.

[2]徐如祥.現(xiàn)代顱腦損傷救治策略.長春:吉林科技出版社,1998,8:141.

[3]王忠誠.王忠誠神經(jīng)外科學.湖北科學技術出版社,2005,3:483-485.

[4]劉佰運,王忠誠,吳建忠.蛛網(wǎng)膜下腔出血血管痙攣的發(fā)生機理研究.中華神經(jīng)外科雜志,1995,11(4):226.

[5]柴中民.外傷后腦梗死 .中華神經(jīng)外科雜志,1998,14(4):251.

[6]張波.外傷性腦梗死18例分析.中原醫(yī)刊,2003,30(18).