成人腹腔鏡疝修補術與無張力疝修補術的療效對比

靳根峰

在實際臨床外科中,疝是最常見的疾病,其傳統治療方法是無張力疝修補術,它是通過對疝周組織的無張力縫合達到治療的目的,與傳統手術相比較,其優點是避免了對腹部正常解剖結構的干擾。近年來隨著醫療水平的不斷提高,特別是微創技術的逐漸發展成熟,在臨床疝修補術中越來越廣泛地被應用。探討成人腹腔鏡疝修補術與無張力疝修補術的實際臨床療效,為今后的疝修補具體選擇哪種手術方式提供參考。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 我院自2009年9月至2011年9月收治腹股溝疝患者108例,將所有患者隨機分為治療組和對照組,每組各54例。治療組54例中,男49例,女5例,年齡22~73歲,平均52.1歲。其中斜疝47例,直疝7例;雙側疝4例,單側疝50例;復發疝9例,原發疝45例。對照組54例患者中,男48例,女6例,年齡19~70歲,平均49.2歲。其中斜疝46例,直疝8例;雙側疝5例,單側疝49例;復發疝10例,原發疝44例。兩組患者在性別、年齡、病癥等方面差異不具有統計學意義,具有可比性。

1.2 治療方法 所有患者手術之前均治療引起腹溝疝的原發病,術后12 h內囑咐患者進食流食,在手術之前和之后均按照常規應用抗生素,術后24 h正常進食。對照組54例患者行無張力疝修補術治療,患者采用硬膜外持續麻醉,按照常規消毒過后,在患者下腹按照傳統斜切口6 cm,并逐層分開,一直到疝囊,待復位疝囊后,采用高位結扎,如果患者為Ⅲ型疝或IV型疝,要用網塞填至疝環內后用補片固定,最后對切口進行逐層關閉。對照組54例患者行腹腔鏡疝修補術治療,患者采用全麻,常規腹腔鏡手術進入腹腔,探明腹腔內疝囊,對腹股溝韌帶、顯露恥骨結節等結構進行分離,如果患者是直疝,則直接將腹壁與疝囊剝離,如果患者是斜疝,則鈍性分離疝囊,如果疝囊比較大,則將橫斷山囊套扎,疝口用補片固定修補,然后退出腹腔鏡。觀察兩組患者癥狀改善情況,統計兩組患者的實際臨床療效。詳細記錄兩組患者平均手術時間、疼痛持續時間、平均住院時間、恢復正常活動時間、初次下床活動時間、平均住院費用、半年內復發例數、術后并發癥等方面情況。術后并發癥主要統計陰囊血腫、切口感染、皮下血腫、尿潴留。

2 結果

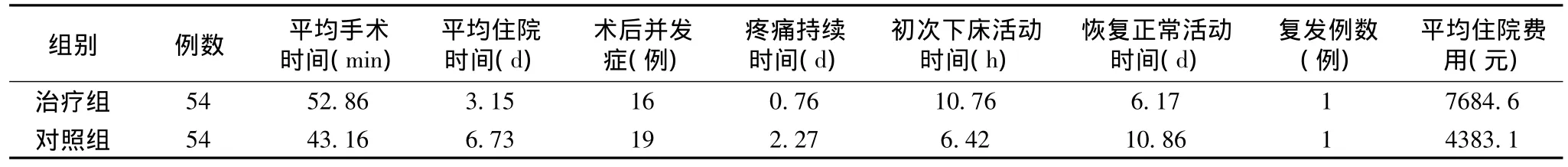

治療組54例患者中,平均手術時間為52.86 min,平均住院時間為3.15 d,術后并發癥16例,疼痛持續時間0.76 d,初次下床活動時間10.76 h,恢復正常活動時間6.17 d,復發1例;對照組54例患者中,平均手術時間為43.16 min,平均住院時間為6.73 d,術后并發癥為19例,疼痛持續時間2.27 d,初次下床活動時間為6.42 h,恢復正常活動時間為10.86 d,復發1例。兩組患者療效相比較,治療組平均住院時間、恢復正常活動時間、疼痛持續時間均顯著短于對照組;而治療組的術后并發癥和半年內復發例數與對照組相比較,差異不具有統計學意義;治療組在平均手術時間、初次下床活動時間、平均住院費用方面卻顯著長于對照組。現將兩組患者的臨床療效統計如表1。

表1 治療組和對照組療效統計表

3 討論

腹股溝疝作為實際臨床多發病、常見病,其傳統手術治療方法是無張力疝修補術[1],這種方法術中剝離廣泛、術后疼痛明顯、損傷較大、術后容易復發[2]。隨著醫學水平的不斷提高,特別是微創技術的逐漸發展成熟,腹腔鏡疝修補術與無張力疝修補術均成為了臨床上腹股溝疝治療的常用方法,在本組應用中,治療組行腹腔鏡疝修補術治療,其結果顯示這種方法具有術后疼痛持續時間短、平均住院時間短、恢復正常活動時間短等特點,并且,腹腔鏡疝修補術對腹腔內的損傷也較小。但是同時它又具有手術費用較高、手術時間較長等缺點。本組應用中的對照組行無張力疝修補術治療,這種方法具有術后下床活動時間早、手術時間短、手術費用低等優點。通過本組應用,腹腔鏡疝修補術與無張力疝修補術治療腹股溝疝均取得了顯著療效,且均是安全的治療方法[3]。在實際臨床應用中,應該根據不同患者的實際臨床病癥,選擇相應的手術方式進行治療,才能取得理想的治療效果。同時不斷探索,努力思考,尋求更為顯著的疝修補治療方法。

[1]辛占良.成人腹腔鏡疝修補術與無張力疝修補術的療效對比.當代醫學,2012,18(4):52-53.

[2]李隆剛.陳爾佳.成人腹腔鏡疝修補術與無張力疝修補術的療效對比分析.中國醫藥指南,2011,9(4):18-19.

[3]李亮,隋梁,呂國慶,吳日釗,李粵,劉錚,白植軍.腹直肌肌皮瓣在腹部中線切口疝修補術的解剖學基礎及療效分析.中國臨床解剖學雜志,2011,29(1):428-429.