人文都市里的社會生態學

◎ [美] 斯圖亞特·T·A·彼克特 杰弗里·L·巴克利蘇杰·S·考沙爾 依耶芙·威廉姆斯

一、引言:作為科學內容的人文都市

人文都市愿景的出現是為了糾正當代美國城市嵌合體中的缺陷(Platt 2006)。這些缺陷包括郊區蔓延、資源浪費、污染密集、環境欠佳以及許多人的生活質量處于低下水平(United Nations Population Fund 2007)。早在城市專業出現之初,規劃師與社會學家就已經將各種城市問題分門別類。例如,美國社會學領域的創始成員關注與移民有關的問題以及芝加哥及其他大城市中心快速增長所導致的社會病(Burgess 1925; Park and Burgess 1925)。而這種冗長而枯燥的陳述并不罕見,其他批評家如Holly White和Jane Jacobs (1961),他們就將城市蔓延和破壞精密的城市結構視為20世紀中期的大問題(Platt et al.1994)。到了最近,環境公平性與社會脆弱性的問題隨處可見(Bullard 2005; Andersson 2006)。這些缺陷動搖了城市、郊區乃至城市遠郊地區的活力、繁榮以及宜居性的根基(Calthorpe and Fulton 2001; Hayden 2003)。

人文都市愿景的出現是為了幫助21世紀的大都市圈應對其所面臨的各式各樣的問題。人文都市是一個綜合的、具有前瞻性的目標集合,目的是改善城市、郊區和城市遠郊地區這些相互關聯的區域(Platt 2006)。它與新都市主義、社區導向型開發和多式聯運交通等其他類似的口號存在相似之處(Talen 2005)。人文都市愿景包括5個方面,其英文首字母縮寫恰好是英文單詞GREEN(意為“綠色”):

· Green(綠色):保護與保存城市與郊區的生態服務;

· Restorative(恢復):提升居民的身體素質、心理健康與安全水平;

· Efficient(效率):保護能源、物質、水資源與時間以提高效率;

· Equitable(公平):以包容性促進公平以及社會和環境的公正性、合理性;

· Neighborly(睦鄰):保留社區感與場所感。

這些特征是城市地區常見問題的解藥。與此同時它們也支撐著城市地區的正面特征,而這些特征恰恰是千百年吸引人們來到城市的原因。另外,它還關系到這些既多樣又集中的人群的生產力和創造力(Boone and Modarres 2006)。

人文都市的愿景通過6大戰略實現(Platt 2006)。第一,城市嵌合體中的綠色空間需要注入新的活力。這些綠色空間能夠提供極其重要的生態服務,但卻往往被忽視。這樣的例子包括雨水控制、保留并中和某些污染物、改善紊亂或極端的微氣候(Sanders 1984; Smith 1990; McPherson 1991; Flores et al.1998; Bolund and Hunhammar 1999; Shashua-Bar and Hoffman 2000; Akbari 2002; Nowak et al.2002; Pickett and Cadenasso 2008)。我們認為,除了公園和保護區等顯而易見的綠色空間外,城市地區還應該具有生態進程。

第二,人文都市的擁護者們認為,城市生態是包括研究、修復與教育在內的一系列行動。本文的目的就是要強調生態研究對人文都市的長期貢獻。因此,本文將城市生態學視為修復與教育等被Platt(2006)標注為生態性活動的補充。這樣做并非要否定修復與教育乃至人文都市中其他特征的重要性,而是建議思考如何令科學這一份獨特的工作為人文都市出一份力。

第三個實現人文都市的戰略是河涌管理。這是一個重要的途徑,因為無論在人類社會還是在自然界,水都是一種重要的、有限的、綜合性資源,盡管河流具有重要功能,流經城市的河涌往往更多地作為分界線或者埋藏于管道之中(Elmore and Kaushal 2008),而非有關部門的管轄范圍所在。再有,盡管城市地區的飲用水供應來源于城市和郊區之外,但生活污水管道以及雨水下水道往往依地勢起伏而流入市內河涌。由于市政邊界對水道的無視,因此對于河涌的最有效管理就是超越規章制度的限制,按照淡水、雨水和污水的功能進行劃分。

第四項戰略是發展城市農業。將農業帶回城市嵌合體成效斐然。空置土地得到高產利用,社區居民有了固定的活動場所,他們采購食物的交通成本降低,能夠更容易地買到少見的新鮮產品(Campbell and Wiesen 2009)。

第五,環境公平能夠得到提升。這項戰略要求政府在作出決策時要考慮所有社團、種族和收入群體。另外,它指出和糾正任何由于種族或收入懸殊造成的、易受自然或人為災害威脅的不公平現象。因此,公平都市使商品和服務更容易獲取,確保各社會團體受到損害最少。

最后,人文都市還運用了提升使用和配置資源效率的戰略。這些戰略包括綠色建筑、生態景觀(Byrne and Grewal 2009)、雨水排放、其他資源管理的最優管理方式以及能源與交通的有效利用。

城市系統的許多功能與這六大戰略相抵觸。例如,交通規劃與運營可以體現這些機會:恢復和保持綠地、通過鼓勵步行和人力交通增強人們的體質、修復河谷、避免破壞河涌的水濱與濕地構成、將城市農業與各類機動車及受到污染的土地等污染因素隔離開來、避免給有色人種社區或貧困居民人數較多的社區帶來不當的破壞、減少使用會對環境造成污染的燃料、提高燃料與時間的使用效率。

二、建設城市的科學路徑

生態一詞有著廣泛內涵。它源于德語,最早出現在1869年(Keller and Golley 2000),指研究“家庭屬性”的科學。到20世紀中葉,家庭的屬性被用來指代其所依賴的整個有機體系與環境(Andrewartha and Birch 1954)。隨著生態學在規模和范圍上的擴大,新的定義出現了:生態學是研究影響有機體系分布和數量的進程、有機體系間的相互作用以及有機體系與能量和物質轉化與流動之間相互作用的科學(Likens 1992)。這一定義的關鍵詞是相互影響與轉化——換言之,就是進程。

作為一門學科,生態學有著與社會日程相聯系的特征(Kolasa and Pickett 2005),譬如人文都市。科學本身無疑反映著社會日程并表現著各種價值觀(Longino 1990)。因此,科學除了實證性與抽象性這兩個屬性外,還帶有社會屬性。科學的其中一個價值觀便是在構建研究對象的框架時,有時會將已經察覺到的威脅排除在外(Ogden 2008)。其他帶有社會屬性的主要價值觀包括實證知識的提升以及對物質因果關系的倚重(Pickett et al.2007b)。這意味著科學所處理的物質與精神現象是可衡量的,哪怕是不同的研究者也能觀察到同樣的物質與精神進程的行為和結果。科學尋求建立可靠、可驗證的物質世界模型,并運用這些模型得出的假設來驗證這些模型(Ziman 2000)。科學的其中一個價值承諾便是數據與結論只需在科學本身的范圍內成立,而無需考慮它們是否能夠支持其他社會假設命題。

生態學的科學屬性與人文都市愿景的提出大相徑庭。人文都市是一個規范化的結構。它所討論的是在特定社會價值的條件下城市體系應該是怎樣的問題。服務于人文都市的許多職業都具有這種規范化傾向(Light 2009)。例如,處理環境公平問題的人帶有法律人士的規范化傾向,最優管理實踐者具有工程師行業的規范化傾向,環保人士則有著城市設計與規劃的規范化傾向(Nassauer and Corry 2004)。

與人文都市中其他專業具有一定的規范化傾向相比,科學更像是扮演一個解釋者的角色。在關于某個社會問題的對話中,科學是一個參與者。它在物質因果關系與實證驗證的限定下解釋了在特定條件下發生或存在的問題。在充分考慮到各構成部分的前提下,科學能夠回答諸如“如果這么做,結果會是怎樣”的問題。而城市對話中推動人文都市發展的規范化聲音會說“你應該做什么。”社會既需要經驗與視野并存的規范化聲音,也需要科學這樣的解釋性聲音去探索公認和既定視野以外的選擇。科學是創造關于社會生態系統的可靠新知識的手段。換言之,科學能夠解釋這些系統(Ziman 2000)。在社會對話的基礎上,法律、政策、環境倫理、民主決策以及社區共識都告訴我們應該怎樣做。也正是這種社會對話,它在衡量著各種機遇的得與失、參與者所面臨的風險和影響以及推進人文都市建設各種可選方案的經濟成本。

還有一點需要注意。科學家也有他們自己的社會價值觀(Longino 1990)。如果其理論表達得足夠清晰,那么蘊含在這些假設之中激發他們研究興趣的價值觀就會得到體現。另外,某些模型對系統內容、范圍、邊界與動態等進行假設(Pickett et al.2007b),也會反映出一些社會價值觀。雖然詳細解釋這種情況并不是本文討論的范圍,不過理論和模型的清晰架構可以成為考察隱含在科學假設中的社會價值的切入點。

三、作為系統的城市

如果將科學視作一種道德信息的話,那么大都市地區無疑是一個系統。對那些支持人文都市發展的人來說就是:“如果不將城市地區視為一個整體,或者不將其組成部分視為有機體系的構成,那么很有可能會忽略一些重要的東西。”為什么會這樣呢?作為生態學核心的這種“體系”觀點研究的是實體之間的相互影響,相互聯系以及它們在相互滲透的邊界之下存在的意義(Pickett and Cadenasso 2002; Cadenasso et al.2003)。系統是一個在界定明確的范圍內,由眾多實體以及它們之間的相互影響組成的一個集合體(Jax 2007)。

生態學中“系統”的研究方法往往被籠統地歸納為“任何事物都是互相聯系”。遺憾的是,這種觀點低估了“系統”方法的實力。事實上,系統方法的重要意義在于認同任何事物都與某些事物相聯系這一點。換言之,并不是所有聯系都同等重要,也并非所有重要的聯系都是明顯或直接的。有時候重要的聯系是隱含的、不顯著的、間接的或非實時反映的。最后一點最能說明問題。在生態系統中,現有的條件可能只與某些已有的條件相聯系,而導致該現象的實際原因往往發生在過去(Russell 1997)。各種關系也能跨界作用于其他生態系統,因此記錄進出某一生態系統的物質、能量、有機體和信息非常重要(Likens 1992)。這些流動不僅決定著參與生態系統進程的資源和有機體系,同時也決定著生態體系之間的相互作用。

系統方法的另一個作用,就是為不同參與者或構成部分獨立的城市地區模型提供了一個相互聯系平臺。當我們思考或者游歷一座都市時,我們會以空間模型的形式想象或者目睹能夠表達我們志趣或者經歷的環境。這個觀點是Kevin Lynch (1960)讓不同的人畫出他們城市的地圖時得出的。每一座都市都有數不清的環境。其中一種就是政策環境(e.g., Outen 2007)。這類環境在某些方面范圍很廣,它能反映政府的立法,比如影響水資源的法律法規。但即便在水資源管理環境的大背景下,不同的轄區對飲用水和污水的管理也不盡相同。另外一些環境則主宰著固體廢棄物及資源回收,如街道的清掃、廢物利用成果顯著、鮮見非法傾倒垃圾。還有一些環境反映社會結構及其相互影響。按種族或經濟條件劃分的社區便是一種城市環境,這類社區與人口普查、社區民間團體或開發商所劃分的社區可能并不一致。另外,社會環境反映出獲取政治資源或權力的差異,這體現在都市中少數族裔或貧困居民的環境公平性或脆弱性不均衡的問題上(Boone 2002; 見下一章節關于環境與公平的論述)。社會環境可能包括犯罪、公共空間的性別分化、投資有效性等等。城市中的小塊綠地的定位是具有生物多樣性環境,里面特意引進一些外來珍稀昆蟲和園藝物種 (Pickett et al.2010)。生物物理環境還包括流動在管道、地表和地下的水。空氣流動、灰塵沉積、顆粒物、污染物等都可以被看作是空間分化的環境。

當然,所有這些環境都可以并且必定會相互作用。社會環境決定了哪里的基礎設施、建筑物和植被會更多、居民的體魄更健康,哪里的更少或更差(e.g., Troy et al.2007)。法律制度環境決定了水和污染物的流向,社會環境決定哪些地方切實執行了環保法規。熱島效應分布不均與本地社區的社會資本相互作用,從而確定都市中的哪些地方會有人死亡或者罹患熱疾病(Klinenberg 2002)。

不同的人或機構所認知的各種明顯獨立的環境事實上是相互作用的。這一事實表明,大都市地區實際上是由許多系統構成的;在某一環境中出現的行為或模式會延伸到其他環境中。引進一種優美的園藝植物最終可能會影響河岸的牢固性,從而影響城市河流中的養分和沉積物的流動(e.g.Urgenson et al.2009)。居民對草坪保養的決定會影響對不同地區安全與實際犯罪率的認知(Lidman 2008)。再回到所有事物都與某些其他事物相聯系的觀點上,由于城市地區有著各種各樣獨立的環境,因此人們會探索它們之間的聯系。在某一個城市的環境構成中發生的情況并不一定會嚴重影響都市中的其他環境。不過這種關系可能既隱蔽又強烈。有時候,某一環境中某一個地方的行為會影響那個環境中另一個地方或完全不同的認知環境。城市生態學的任務,就是揭示城市地區不同部分和環境之間的關系,并記錄、理解和預測會對人類和環境產生影響到情況。

四、人類生態系統

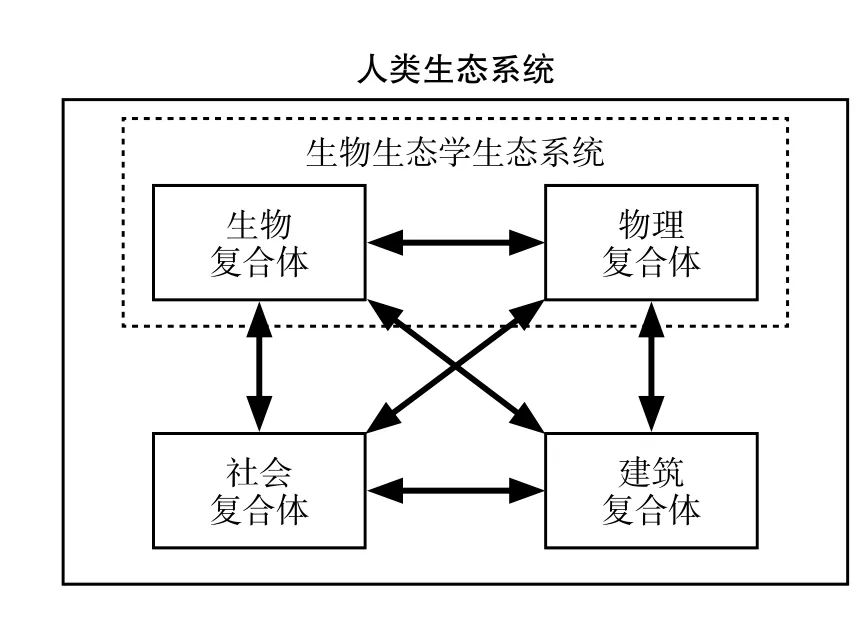

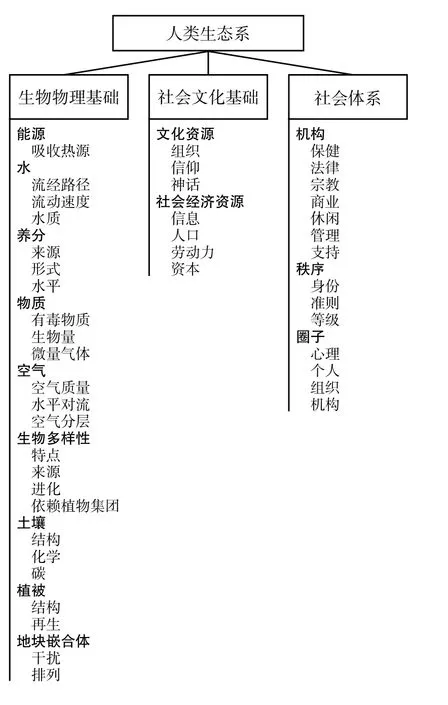

研究人員開發出抽象工具,推進作為系統的城市綜合體的研究 (Grimm et al.2000; Redman et al.2004)。我們選擇使用人類生態系統的概念。它有兩個方面:一個是用通俗的語言表述人類生態系統的構成部分有哪些的模型;另一個是包含型等級系統,它可能會主宰人類生態系統各構成部分間相互作用的潛在原因、機制和關系,這個方法能夠得出了理解某個人類生態系統的各種不同的模型。當然并非所有一般層次的動機(圖2)都會出現在特定的人類生態系統模型中。

圖1 人類生態系統模型的通用模板,它展示了人類生態系統的構成部分、相互之間的作用及其邊界。系統中物質、能量、信息、有機體及其他構成的交換可以跨越系統的邊界。虛線框中包含了生態系統原始概念所定義的構成成分,以及除生態系統中清晰地展現社會與人類起源構成以外的成分

人類生態系統模型是建立在傳統生物物理生態學的生態系統概念之上的(Burch and Grove 1999)。模型框架將所有生態系統定義為地球的一個有邊界的范圍,一系列有機體系與一系列物理特征與條件在這個范圍當中相互作用(圖1; Golley 1993;Likens 1992)。物理特征包括土壤、水、空氣和能源,而物理條件包括溫度、濕度、日常、季節性和周期性等條件。在它們所代表的水陸范圍之內,任何生態系統模型都具有特定的結構和聯系 (Pickett and Cadenasso 2002)。

要將生態系統模型應用到城市體系當中,就必須包括建筑物、經過改造和鋪設的路面、人工基板、地上及地下的基礎設施。這個有機綜合體必須擴大到傳統生態學之上,包括作為主導有機體系的人類,既有社會和機構綜合體,又有個體和集體行為。因此,人類生態系統模型可以視作由一個有機綜合體、一個物質綜合體、一個建筑綜合體和一個社會綜合體所構成的(圖1)。這個方式并沒有違背生態系統的核心定義(Likens 1992),只不過提示我們其構成分類非常廣泛,以及人類生態系統的相互作用非常復雜(Pickett and Grove 2009)。

圖2 在圖1所描繪的人類生態系統中發生的某種結構和進程的因果關系等級模板

人類生態系統另一個必須運用這個概念的重要組成部分,就是能夠充實上述模型的原因、機制和相互作用的框架(圖2)。Machlis et al.(1997)有這樣一段闡述,內容是關于人類生態系統中可能存在的相互作用。這一框架還包括必不可少的社會與文化結構。這個框架是綜合性的,因為它不僅包含了社會和文化資源,還包含人類生態系統的物質基礎。任何一個人類生態系統模型都不僅具有生物物理相互作用,如生物量生產、通過食物鏈傳遞營養、余熱耗散、微生物營養循環等,還必須決定社會體系等級排行的行為,如支配個體與組織獲取資源的途徑。另外,人類生態系統模型必須對團體認同與聯合行動負責。

某個人類生態系統模型的基本結構一旦確定,接下來一個重要的步驟就是確定其中的特定因果關系。人類生態系統相互作用的形式有即時反饋、時滯,相關事件的時差和歷史遺留(Bain and Brush 2004)。由于人類生態系統被劃分為不同的環境,如前所述,構建可行與有效的人類生態系統模型顯然并非易事。

五、科學意義的生態學與象征意義的生態學

這個觀點通過將生態學描繪成為推動可持續城市經營作出重要貢獻的因素,印證了人文都市愿景的重要性。不過要知道,現代意義的生態學除了科學賦予的意義外,還有許多其他含義和內涵。至少從首個地球日開始,生態學就被當作是環保活動的核心術語,到后來,還被廣泛應用于各類市場營銷和廣告當中。公眾熱衷于使用這個術語,它可以用來表示多樣性、連通性、可持續性以及場所、行為與事物其他各種具有積極意義和受歡迎的特征。事實上,當生態學專家以公民和環保人士的身份出現時,他們便化身成為這些內涵的締造者與推廣者。

生態學這一術語的各類應用似乎在內容上具有規范性。當某個個體或組織希望在公民對話中表達某種價值觀時,這個術語便是最扼要的表達。另外,當表達某種價值觀的探討中涉及生態學這個術語時,目的通常是強調一系列社會或個人價值觀。生態學的觀察資料和結論與公眾討論中的價值觀有關。例如,生態學中有一個結論,大意是任何生態系統的發展都是有限的(Scheiner and Willig 2008)。極限在生態學中的表現形式包括對增長或繁殖有負面影響的密度制約,捕食、取食或病害的開采,非密度制約的干擾等。如果說評價生態法則的限制對社會系統的意義是需要大智慧的問題,那么是否有意義或有怎樣的意義則是規范性的問題。標準的建立需要社會對話,并且會出現有失公平或排擠弱勢群體的風險。因此,即便有像法律限制這樣在生態學上具有說服力的結論,科學本身對社會應用卻只字不提。科學為那些建立或推翻法則、帶來規章制度或形成個體或組織行為的社會對話提供信息,并指出它們應該包含哪些潛在價值觀。在規范化的社會對話中,生態學可以發出它們自己的聲音。

其他行業也會用到生態學這個術語。早在上文提到的地球日建議被提出之前,就已經是這樣(Light 2009)。社會學(Park and Burgess 1925; Firey 1947; Burch and Deluca 1984)、人類學(Hawley 1950)、歷史學(Cronon 1983)和地理學(Zimmerer 1994)便是那些早就在其研究領域內提出過生態學概念的學科。

六、生態學對人文都市的貢獻

在城市系統中調動科學研究有許多途徑。從傳統上看,沒有多少生態學家專門將城市綜合體作為研究領域(Collins et al.2000; Grimm et al.2000)。城市生態學前沿領域中的項目傾向于關注城市與郊區顯而易見的綠地,并在此背景下開展為人所熟知的研究(Sukopp 1998)。因此,關于公園、保護區和空地上的植被以及棲息其中的野生動物的文獻不勝枚舉。城市生態學領域另一個備受關注的焦點出現在關于整個城市地區的養分與能源分配或者污染的積聚與影響的研究上(Boyden et al.1981;Loucks 1994)。在這兩種傳統之中,便是與生物物理學和社會經濟模式及進程有關的研究的案例。20多年前,大多數城市生態研究都可以說是城市里的生態學(Grimm et al.2000)。雖然預算法可能會被看成是城市的生態學,但事實上這類數量龐大的研究并不能代表生態學的全部,它們所強調的只不過是生態學的一個分支——即生物地球化學,主要研究物質平衡及生物與其礦物環境之間的相互作用。

隨著城市研究項目成為長期生態研究網絡的一個組成部分,美國生態學開始引入在生態學意義上更具代表性的綜合研究方法(Pickett et al.1997; Collins et al.2000;Grimm et al.2000)。它不僅是城市生態學領域典型的有機方法、也不僅是城市生態學早期主要關注的預算法、而是將社區、環境以及機械論的生態系統生態學共同應用到城市系統當中(Cadenasso et al.2006)。生物物理學視野的轉變伴隨而來的是跨學科的大范圍擴展,使得社會學、經濟學和地理學等早已關注城市與郊區的各個學科(Zimmerer 1994)不但開始與生物生態學建立聯系,還與水文學、大氣學、土壤學及其他學科一道形成人文-自然雙結合的城市科學(Grimm et al.2008)。通過學者間的交流以及城市設計與城市規劃的實踐,社會科學與自然科學之間的聯系得到進一步加深(Spirn 1984; Steiner 2002; McGrath et al.2007)。盡管在城市的這場盛宴中,生態學是一位遲到的嘉賓,但它顯然帶來了一種以生物與非生物之間相互作用為主要關切點的綜合性方法。因此,盡管來得有點晚,但它卻對人文都市背后的科學有著重要貢獻。

巴爾的摩生態系統研究(BES)提供了案例,說明科學和理想的人文都市有著怎樣的聯系。BES是國家科學基金26個長期生態研究(LTER)項目之一。它從USDA林業部門獲得巨大的實物支持。作為一個LTER項目,它有義務進行基礎性生態學研究,考察:1)初級生產,2)生物種群的分布,3)有機物的積累,4)養分的流動,5)干擾(http∶//www.lternet.edu/coreareas/)。BES及其同屬的LTER只有在鳳凰城的試點明確是在城市。其他大多數LTER試點關注的都是人煙稀少甚人跡至罕至的地區。不過,還有一些LTER試點已經開始關注社會生態方面問題(e.g.Foster and Aber 2004; Gragson and Bolstad 2006;Chapin et al.2003; Williams et al.2005)。事實上,作為整體的LTER網絡已經形成一個推動社會生態綜合研究的框架(http∶//www.lternet.edu/decadalplan/)。

BES有三個主要組成部分。首先,受到國家科學基金的委托,它包含了基礎性生態學研究。將城市地區理解為一個由密切相互作用的社會和生物物理構成的系統,是以往的生態學研究極少涉及的難題。亟待學習的地方還有很多,有不少發現是令人驚訝甚至有悖常理的(Cadenasso et al.2008; Pickett et al.2008)。

BES的第二個功能是教育。該項目通常與高校、公立學校校董會、私立學校和非政府組織等合作,為各類學生群體提供教育服務,包括為中小學生提供課外輔導、為研究生和博士后提供培訓。

BES的第三個構成是社區參與。通常科研項目會向外尋求更多支持。這種外拓可以被解讀成一種信息流動,因此不一定要求向外部取經或者理解它們所關心的問題。社區參與從另一個方面承認,科學家可以從居民、決策者和管理者身上取經。因此,社區參與實際上是這些不同群體之間的一場對話。BES中的某些研究項目已經遠遠超過這些對話(Burch and Grove 1993; Pickett et al.2007a; Cadenasso et al.2008)。

我們通過歷史研究、河涌分析和環境公平性研究舉例說明了城市生態系統能夠給人文都市的公民對話帶來什么樣的貢獻。

七、歷史與環境

如果我們主要關注的是現在的問題,那么為什么要研究過去呢?答案很簡單:因為“目前的地方有過去的根源(Harris 1978∶ 123)”。如果我們將當下的問題看作是包括人類決策在內的過往進程的積累,那么通過仔細重構歷史我們就能發現,這些環境是如何構成、由誰構成以及為何要構成。此方法對未來也有重要啟示,因為如果人們過去所作出的決策反映在今天的環境上,那就意味著我們今天所做的決策也會在明天的環境中反映出來。對過往的關注在人類生態系統框架中表現得尤為清晰(Machlis et al.1997; Fig.2)。

從資源管理的角度看,我們所創造的環境充分表明我們的身份、我們之間如何相互作用以及我們與自然界的關系。當我們以某種方式管理物質環境時,其實是在將自身的價值觀和優先考慮的事項施加于這片土地之上——價值觀和優先考慮的事項隨時在改變。因此,要想理解當下的土地利用模式,明智之舉是考慮資源管理歷史背景。若不這樣做,便有可能會對最常見的問題產生錯誤的判斷。

重構過去是困難的。在世的知情者往往言不由己;實物證據容易“見光死”;而文獻數據——如果存在的話——往往因疏漏、誤差和模棱兩可變得殘缺不全(Harris 1978)。盡管困難重重,但從過去的進程中得出結論就必須編纂地方史。BES研究人員利用一系列歷史素材——報紙、政府文件、非政府組織(NGO)記錄、公園規劃與設計報告、社區進步組織會議紀要、歷史照片和個人觀點——闡明如今我們所看到的城市和郊區環境是如何發展而來的。為了說明歷史數據的價值何等重要,我們回顧了關于環境設施分布的文獻。我們選擇環境公平性來說明研究人類生態系統歷史的益處時,遵循的依然是包括資源分配與社會等級的角色在內的人類生態系統框架(圖2)。

自從三一聯合基督教會種族平等委員會(1987)發布里程碑式的研究報告——《論美國的有毒廢氣物與種族問題》以來,環境公平領域發生了很大變化。最初的關注焦點是不舒適環境分布的不公平,如垃圾填埋場、污染排放工業以及那些人們都不愿意靠近的土地利用對弱勢群體和貧困人口的影響;后來學者與環保人士擴大了研究范圍,開始探討舒適環境分布不公平的問題,如公園、行道樹的分布(Boone 2008)。許多類似的從業者也支持采用歷史方法開展環境公平性研究——這是一個將模式與過程有效融合的方法(Szasz and Meuser 1997; Wolch et al.2004)。

在巴爾的摩生態系統研究中采用歷史研究的方法,在環境公平性研究方面帶來豐碩成果。Boone et al.(2009)指出,與大多數美國城市相比,巴爾的摩的非裔美籍居民如今享有的公園及其他綠色空間的比例較高。然而他們在研究中也指出,一項旨在保證公平公正地獲取城市休閑場所和設施的規劃顯示,巴爾的摩的黑人并不是受益者。他們只是“繼承了”二戰后離開城市移居郊區的大量白人居民留下的城市公園和綠地。盡管奧姆斯特德兄弟景觀建筑公司曾明確提出要為城市設計一份藍圖,“基本公平地為所有市民分配”公園與戶外休閑設施,但在實施過程中,就連小弗雷德里克?勞?奧姆斯特德也認為,城市里的某些地方“太過危險”,實在不適合政府投入巨資修建公園(Olmsted Brothers 1904∶ 50; 1926∶ 9; Olmsted 1939) 。聯邦政府房主貸款公司的調查顯示,“高危”地區出現人口數量下降、建筑物年久失修、大量非裔和移民家庭涌入的特征。因此,當20世紀30年代市政工作人員為籌建一座大型公園選址時,奧姆斯特德兄弟的建議是靠近一座已有的公園的位置,而非急需增加綠色空間的“高危”地段(Korth and Buckley 2006; Buckley and Boone 2011)。

Wells et al.(2008)指出,即便大型公園建在某個社區附近,也不一定意味著這個社區的居民有權進入公園,卡露公園的歷史就是最好的例證。1890年建園時,卡露公園的宣傳單張上就宣稱,公園自開業之日起就歡迎巴爾的摩的所有市民,無論他們來自哪個種族(Wells 2006)。而事實與宣傳卻大相徑庭。大多數在二戰以前就居住在卡露公園附近并且“有權進入”公園的非裔美籍公人,他們的活動范圍受到極大限制。黑人除了禁止進入兒童游樂場以外,也不能使用園內的高爾夫球場、不可與白人同時在球場上游玩。1954年布朗訴教育委員會案的裁決為巴爾的摩廢除所有進入公園的限制奠定了基礎。從那時起,少數族裔或郊區的貧困移民逐漸開始重塑這座城市(Wells et al.2008)。

說到如今巴爾的摩城市里的樹蔭,也屬于“繼承得來”的情況,只不過這次導致樹木尤其是行道樹分布不公平的原因更是一言難盡。由于20世紀上半葉種族隔離政策的實行,行道樹、公園等設施不成比例地流向白人聚居和社區進步組織活躍的地區(Buckley and Boone 2011)。但這并不是如今巴爾的摩市東部缺少樹木的全部原因。大多數人以為是市政當局故意忽略這些地區,而20世紀五、六十年代期間的一份報紙評論則揭示出實際原因:原來巴爾的摩市東部社區的許多居民反對植樹計劃(Buckley 2010)。居民們要么不喜歡樹木,要么對市政保育新樹苗不抱信心。與此同時,其他地區的樹蔭覆蓋率逐年上升。也許在最初,樹蔭覆蓋面積的擴大是由于社區團體實力強大,是利用社會地位的優勢和施加政治影響而得到的結果。到后來,則是社區對城市綠化的強有力支持占了上風(Merse et al.2009)。

上述例子充分說明,史料能為我們提供關于當前的有價值的信息。在巴爾的摩市公園的案例中,只有在二戰后白人居民離開城市移居郊區后,這座城市的黑人居民才“向外拓展”,跨過市中心人口密集的限定區域,被獲準進入各個公園,形成我們今天所見到的局面。在行道樹方面,造成目前不公平的分布模式一部分是由于過去的種族隔離制度。有些巴爾的摩人明確認為樹木“對環境有好處”而且積極游說多植樹,另外一些市民則覺得樹木是累贅并且反對在城市道路沿線上植樹。在這個案例中,歷史數據不但為我們提供了有價值的資料,還引發我們質疑促成研究的假設。例如,我們通常假設人人都覺得樹木有益環境。但記錄下這并非普遍認同的觀念有助于我們更好地理解形成我們今天所見到的環境的社會文化力量,也有助于為城市綠化建設提供新的策略。這個案例表明,研究者所默認的一些價值觀——如樹木百利而無一害——并不是在任何時候都得到都市中所有成員共同認可的。這些細微差別能通過仔細研究發現,本身喜歡樹木的研究者所作出的假設遇到實證數據時便能去偽存真。

八、河涌研究

城市河涌對人類活動起著綜合的作用。它還具有提供飲用水、轉化養分、稀釋污染物、液壓排污、雨水導流、瀕危動物生態棲息地等重要生態系統服務功能。人類生態系統框架的因果等級關系中體現了水的各個方面的內容(圖2)。BES對城市河涌的研究包括長期監測反映森林、農田、郊區的河流以及城市河涌(Groffman et al.2004; Kaushal et al.2008a)。研究人員每周從河涌固定監測點中取樣;關于試點、方法以及采樣的論述見其他文獻(Groffman et al.2004; Kaushal et al.2005; www.beslter.org)。從河涌這個角度,BES能夠在人文都市的范圍內通過研究水質、與地方的管理者合作以及年輕人參與的活動激發公民對話。研究的焦點集中在城市環境中河流與河涌的結構和功能,以及重塑河涌對與水質和水量有關的生態系統服務的影響(Groffman et al.2002; Kaushal et al.2008b;Klocker et al.2009)。深入理解結構與功能之間的關系,既能診斷和治療由于土地利用變化給河涌帶來的破壞,也有助于未來制定政策維持河涌生態系統功能的適應性,以應對人文都市的極端氣候。

“城市河涌癥”是指1)由于不透水層的溢流較快,導致水流瞬間猛增,2)養分與污染物不斷積累沉淀,3)生物多樣性因城市化而減少(Walsh et al.2005)。BES研究通過考察上游源頭掩埋地理范圍和空間分布,進一步診斷城市河涌的影響(Elmore and Kaushal 2008),記錄由不透水層引起的河涌和城市飲用水供應鹽化加劇現象(Kaushal et al.2005),記錄郊區與城市河涌含氮量上升現象(Groffman et al.2004; Shields et al.2008),解釋河濱地區結構和功能的所遭受的破壞(Groffman et al.2002),考察氣候變化與土地利用改變對生態系統氮保留功能的影響(Kaushal et al.2008a),考察全球變暖與城市熱島效應對河涌溫度上升的影響(Kaushal et al.2010)。

除了診斷城市化的病癥外,BES對河涌的研究還考察了人文都市主干河涌的各種保護與修復戰略。BES通過長期觀測所搜集到的證據和得出的結論,無論是馬里蘭州的巴爾的摩市還是巴爾的摩縣的公民對話與政策中都能派上用場。BES的一篇文獻中提到,低密度住宅區和郊區河涌的氮含量高于城而上升,城市河濱的除氮效果并不明顯(Groffman et al.2002),河涌和河底生物帶之間的水文“聯系”正在減弱(Kaushal et al.2008b; Cadenasso et al.2008)。BES關于城市河涌和濕地修復的文獻指出,提升河涌和洪泛濕地之間的水文聯系可以提升脫氮作用。市、縣級的可持續性項目亟須城市生態系統修復與雨水管理戰略的各種經驗數據的引導,以便實現人文都市的目標(圖3)。重新設計和設想城市環境與水道也許關系到某些特定的生態系統服務的保持,但也需要了解城市生態系統結構和功能之間更廣泛的關系(Cadenasso et al.2008; Kaushal et al.2008a)。

圖3 人文都市中有助于河涌復原的理想作用模式。市民、機構、工作人員和學者專家應該參與到引導該進程的每一個步驟的對話當中。這個圈子應該是一個持續的、適應性的進程,這樣一來一旦河涌復原項目啟動,就能夠針對復原情況的優化和監督展開研究。持續性的或周期性的效用評估還能對復原目標進行改良。目標中涉及的生態系統服務包含了河流與河涌的社會、環境和經濟方面(本圖表經原作者同意,改編自馬里蘭大學環境研究中心W.C.Dennison, D.L.Mitchelmore, J.C.Cornwell, D.W.Meritt, and S.S.Kaushal的抽象圖表)。

由于上游源頭掩埋在長期不斷變化、鹽化以及養分的不斷積累、BES和其他地方河涌溫度的上升,未來關于生態預報的河涌研究,也許有助于理解生態系統該如何運作以及河涌功能遇到人為加速的環境變化時會作何反應(Likens 1991)。特別是,隨著巴爾的摩成為一個越來越人性化的都市,深入理解城市河涌的結構和功能以及如何將它們應用到管理土地利用與氣候變化的相互作用上,有助于推進可持續性的社區項目。這項關注在巴爾的摩市政府可持續計劃中得到體現(http∶//www.ci.baltimore.md.us/government/planning/sustainability/downloads/0309/Baltimore%20Sust ainability%20Plan%20FINAL.pdf)。

九、環境與公平

環境公平運動帶來了大量關于少數民族居住的社區所承受的環境危害負擔不成比例乃至不公平的文獻。在運動的早期,關注的焦點集中在這些社區離排放化學有毒物和危險品廢棄物的污染工廠太近(Bullard 1990; Bryant and Mohai 1992; Gottlieb 1993)。直到最近,研究環境公平性問題的學者開始呼吁注意環境設施的分布,尤其是那些與城市地區建成環境相關的(Boone and Modarres 2006)。研究報告稱,差異懸殊的建成環境質量,如建筑物、交通網絡和公園,會給城市居民的身體健康帶來負面影響,包括喪失鍛煉身體的機會、暴露于機動車尾氣排放的空氣污染中(Frumkin 2005; Purdue et al.2003; Wilson et al.2008)。環境公平運動對這類地區的逐漸重視,在環境公平與城市生態系統研究之間建立起重要聯系。這些聯系的基礎在于理解城市生態系統的生物物理特性及其社會屬性(Bryant and Callewaert 2003)。它們是人類生態系統框架所表現的結構和因素的中心(圖1和圖2)。類似地,人類生態系統框架強調空間分布與社會等級,這也是環境公平的兩個關鍵方面。

BES研究將城市生態系統與環境公平考量結合在一起的案例,就是巴爾的摩市西部空置地塊管理的社會生態系統研究。這項研究突出兩個領域,它們與關注建成環境不公平現象的環境公平運動有關。首先,一般位于窮人和少數族裔聚居區的空置地塊,由于垃圾成堆、非法傾倒、鼠患成災、犯罪率居高而被認為對公眾健康造成危害(Schukoske 2000)。第二,在許多類似的社區中,“綠色”設施如草坪、綠蔭人行道和公園往往分布不均,從總體上看質量偏低或數量不足(Kuo et al.2004)。在許多情況下,由于歷史上城市規劃、分區和開發實踐的不公平,導致貧困人口和少數族裔社區受到懸殊待遇(Wilson et al.2008; Wilson 2009)。

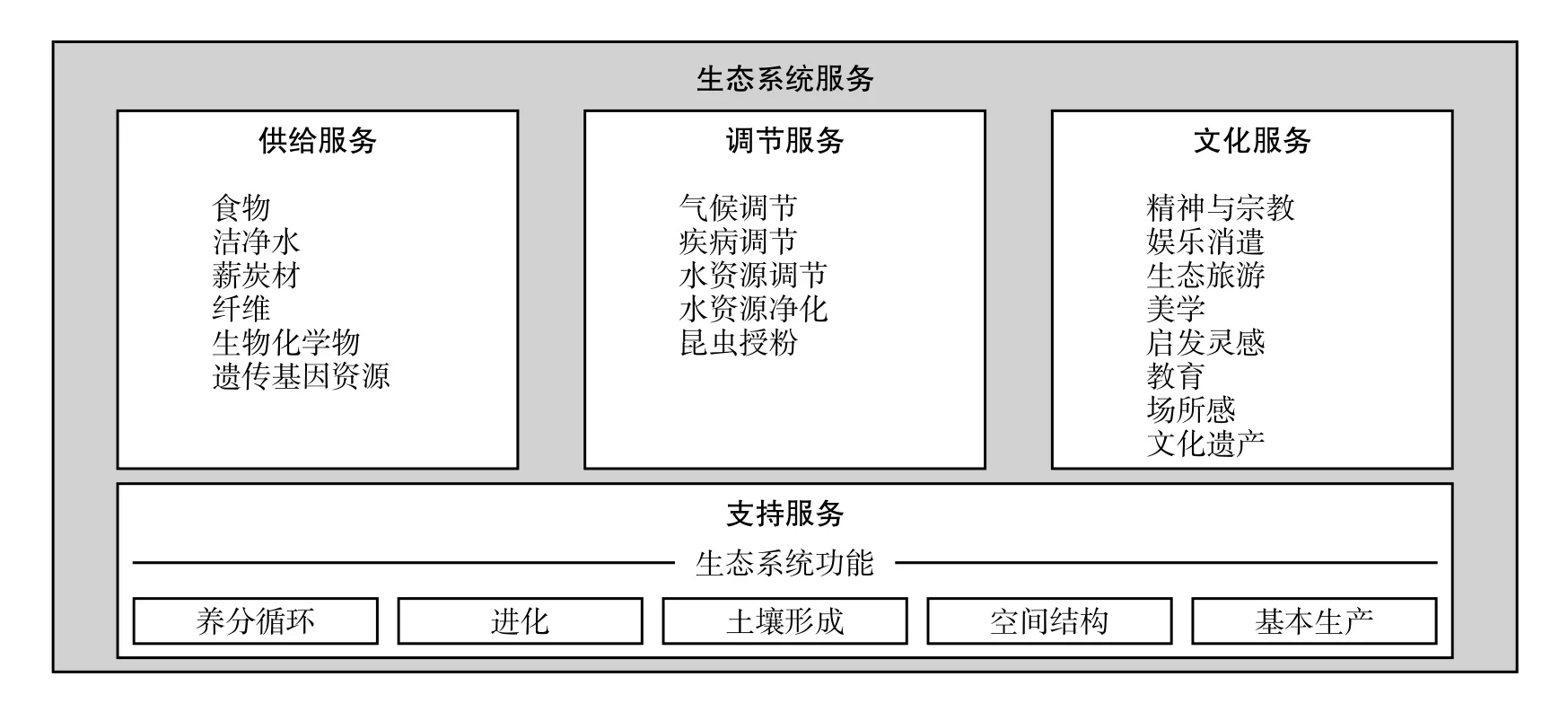

BES正在開展的研究希望通過空置地塊植被的生態研究和形成當前城市人居類型的社會系統研究這兩項研究考察空置地塊管理的生態構成和社會構成。通過研究植被多樣性可以探索空置地塊提供生態系統服務的潛力——即人類由此獲得的美觀價值、食物產出、氣候調節和教育機會(Millennium Ecosystem Assessment 2003)。社會系統研究從環境公平性研究的角度(e.g., Pellow 2003)和政治生態學的理論角度(e.g., Heynen et al.2006)將種族、權力關系、環境等方面條件結合起來。

人種志學對這些社區中的利益相關者進行采訪,啟示我們如何管理作為綠色空間的空置地塊,以改善環境與社會條件并為建成環境創造更公平的條件。用分析方法研究人種志學的訪談涉及Taylor (2000)的社會結構主義觀點的元素,他強調社會場所的重要性。社會場所指某一個體或團體的地位。這個方法讓研究人員得以理解人們歸因于社會經歷或現象的內涵。對上述研究來說,植被或空置地塊管理項目的利益相關者之間的社會關系便是分析的主要內容。初步研究發現,空置地塊管理的各利益相關方認為,雜草叢生的綠化催生出諸如非法傾倒等有礙觀瞻的情況。雖然對于人工種植的花草樹木,人們普遍認同它們對空置地塊的積極作用,不過對于綠化的歸屬以及保養責任問題,仍然有不少爭議。歸納分析所有利益相關方的答案,我們能從個人態度、主觀感受和人們對于社會地位、權力乃至環境公平這些頭等重要的問題中得出結論。

十、結論:科學在人文都市中扮演的角色

圖4 生態系統服務,根據《千年生態系統評估報告》(2003)略作改動

人文都市是由城市地區體現的正面價值所推動的目標和戰略的一個集合。生態系統服務框架是一個系統性嘗試,它將關鍵的生態結構和功能轉換為上升到普世價值層面的術語 (Millennium Ecosystem Assessment 2003)。聯合國《千年生態系統評估報告》這份具有實操性和學術性的文件闡明,生態系統結構和功能是人類、社會和經濟體系可持續性的承擔者。前文所探討的(圖1、圖2)人類生態系統框架(Machlis et al.1997)也認可這一觀點。《千年生態系統評估報告》(2003)將生態產品與服務分為四大類,即支持服務、供給服務、調節服務和文化服務(圖4)。雖然大多數人在說起供給、調解與文化產品和服務時聯想到的是工程、建筑或人類基因結構和進程,它們都各自直接地在某種程度上并最終從實質上依賴于生物物理進程和結構。

考慮到生態系統服務對于實現人文都市目標和戰略的重要性,我們再度歸納前文提到的人文都市中科學的一些用途。

· 揭示隱含的進程

科學研究提醒市民、管理者和決策者留意隱含的進程。記錄土壤、河流、植被、野生動物、傳粉者、帶菌者以及其他往往被忽略卻又是城市地區活躍的生態構成,對通過增加自然性提升城市系統的效率而言非常關鍵。理解城市地區以內及周邊的生物物理構成和進程的地位與功能,有助于認識自然災害和自然現象,減少人類對環境的脆弱性,也有助于了解災害和環境設施的具體空間分布,避免環境不公平。

城市地區最基本的隱含進程,是一系列將所有構成連接到一個系統當中的相互作用。如果城市生態學研究能得出一個最基本的結論,那就是城市是由構成元素和相互作用形成的各種系統。將它們作為局部地區的管轄范圍、不連續的環境、獨立的構成或獨立的功能都會產生意想不到甚至負面的后果。

· 將人與自然聯系在一起

人們往往假設所有與城市地區相關的東西都是人造的,只有遠離城市才有所謂的“環境”。由于工業環境下的大多數人在城市和郊區已生活數十年,全球也有越來越多的人生活在城市,將人們與這些地區的環境聯系起來至關重要。與環境的聯系對人類保持健康、病愈康復有好處,也有助于理解城市中的生態系統服務的限制性循環與進程。另外,與環境的聯系是重要的教育與創造工具。環境在精神建設與社區建設方面也得到廣泛認同。

· 推動公民對話

在理想狀態下促成人居結構和功能決策的公民辯論,能夠受益于城市科學研究成果。在某些情況下,這種貢獻會以回答公民、管理者或決策者所提出問題的答案的形式出現。而在另一些情況下,則是研究人員出于自身好奇所開展的基礎性研究的結果。跨學科研究的力量非常重要,有時候都市中尚未引起人們注意的聯系也特別重要。

社區與決策者參與的戰略可以提升科學對公共對話的貢獻。與帶著先入為主的問題和事先準備好的數據參與討論不同,認真聆聽和理解對話中各個群體的需求與約束是一種行之有效的途徑。在這樣一種對話中,參與各方當然無法滿足所有其他人的需求。但即便如此,他們也交流了重要信息。假如學習是最主要的目標,那這樣的對話無疑是最有成果的。

· 提升人文都市中的科學價值觀

人文都市是各種價值觀的融合,旨在改善綜合體及各類城市場所的可持續性和宜居性。城市生態學作為一門科學,是以特定方法為基礎價值觀的工具,能夠創造出關于這些場所及其與自然界和社會的聯系的可靠知識。科學為推動人文都市發展的對話增添價值。因此,那些之前由于與相對應的物質現象尚未出現在公民對話當中而被忽略的社會價值觀,得以被采納。科學能夠提供知識協助,將人文都市的價值觀應用到城市、城鎮、郊區和鄉村的實踐當中。科學的價值,作為一種物質世界模式與進程的經驗探索,能夠幫助回答各式各樣需要在人文都市的背景下才能夠回答的實際問題。這些問題以價值導向的形式出現:如果我們想要實現人文都市的愿景,那什么樣的社會-生態相結合的結構和進程可以得到保留、重塑或者改進?其代價又是什么?

[1]Akbari H (2002) Shade trees reduce building energy use and CO2emissions from power plants.Environ Pollut 116:S119-S126

[2]Andrewartha HG, Birch LC (1954) Distribution and abundance of animals.University of Chicago Press,Chicago

[3]Bain DJ, Brush GS (2004) Placing the pieces: reconstructing the original property mosaic in a warrant and patent watershed.Landscape Ecol 19:843-856

[4]Bolund P, Hunhammar S (1999) Ecosystem services in urban areas.Ecol Econ 29:293-301

[5]Boone CG (2002) An assessment and explanation of environmental inequity in Baltimore.Urban Geogr 23:581-595

[6]Boone CG (2008) Environmental justice as process and new avenues for research.Environ Justice 1:149-154

[7]Boone CG, Modarres A (2006) City and environment.Temple University Press, Philadelphia

[8]Boone CG, Buckley GL, Grove JM, Sister C (2009) Parks and people: an environmental justice inquiry in Baltimore, Maryland.Ann Assoc Am Geogr 99:767-782

[9]Boyden S, Millar S, Newcombe K, O’Neill B (1981) The ecology of a city and its people: the case of Hong Kong.Australian National University Press, Canberra

[10]Bryant B, Callewaert J (2003) Why is understanding urban ecosystems important to people concerned about environmental justice? In: Berkowitz AR, Nilon CH, Hollweg KS (eds) Understanding urban ecosystems.Springer, New York, pp 46-57

[11]Bryant B, Mohai P (1992) Race, poverty and the environment.Environ Prot Agency (EPA) J 18:6-8

[12]Buckley GL (2010) America’s conservation impulse: a century of saving trees in the Old Line State.Center for American Places, Santa Fe

[13]Buckley GL, Boone CG (2011) To promote the material and moral welfare of the community:neighborhood improvement associations in Baltimore, Maryland.In: Massard-Guilbaud G, Rodger R (eds)

[14]Environmental and social justice in the city: historical perspectives.White Horse Press, Cambridge, pp 1900-1945

[15]Bullard R (1990) Dumping in Dixie: race, class and environmental quality.Westview Press, Boulder Bullard RD (ed) (2005) The quest for environmental justice: human rights and the politics of pollution.Sierra Club Books, San Francisco

[16]Burch WR Jr, DeLuca D (1984) Measuring the social impact of natural resource policies.University of New Mexico Press, Albuquerque

[17]Burch WR Jr, Grove JM (1993) People, trees, and participation on the urban frontier.Unasylva 44:19-27[18]Burch WR Jr, Grove JM (1999) Ecosystem management—some social, conceptual, scientific, and operational guidelines for practitioners.In: Johnson NC, Malk AJ, Sexton WT, Szaro RC (eds)

[19]Ecological stewardship: a common reference for ecosystem management.Elsevier, Kidlington, pp 279-295

[20]Burgess EW (1925) The growth of the city: an introduction to a research project.In: Park RE, Burgess EW (eds) The city.University of Chicago Press, Chicago, pp 47-62

[21]Byrne LB, Grewal P (2009) Introduction to ecological landscaping: a holistic description and framework to guide the study and management of urban landscape parcels.Article 3, Cities and the Environment, Boston College, Boston.http://escholarship.bc.edu/cate/vol1/iss2/3/

[22]Cadenasso ML, Pickett STA, Weathers KC, Jones CG (2003) A framework for a theory of ecological boundaries.BioScience 53:750-758

[23]Cadenasso ML, Pickett STA, Grove JM (2006) Integrative approaches to investigating human-natural systems: the Baltimore Ecosystem Study.Nat Sci Soc 14:1-14

[24]Cadenasso ML, Pickett STA, Groffman PM, Brush GS, Galvin MF, Grove JM, Hagar G, Marshall V, McGrath BP, O’Neil-Dunne JPM, Stack WP, Troy AR (2008) Exchanges across land-water-scape boundaries in urban systems: strategies for reducing nitrate pollution.Ann NY Acad Sci 1134:213-232

[25]Calthorpe P, Fulton W (2001) The regional city: planning for the end of sprawl.Island Press, Washington[26]Campbell L, Wiesen A (eds) (2009) Restorative commons: creating health and well-being through urban landscapes.USDA Forest Service, Northern Research Station, Newtown Square, PA

[27]Chapin FS, Rupp TS, Starfield AM, DeWilde LO, Zaveleta ES, Fresco N, Henkelman J, McGuire AD(2003) Planning for resilience: modeling change in human-fire interactions in the Alaskan boreal forest.Front Ecol Environ 1:255-261

[28]Collins JP, Kinzig A, Grimm NB, Fagan WF, Hope D, Wu J, Borer ET (2000) A new urban ecology.Am Sci 88:416-425

[29]Cronon W (1983) Changes in the land: Indians, colonists, and the ecology of New England.Hill and Wang, New York

[30]Elmore AJ, Kaushal SS (2008) Disappearing headwaters: patterns of stream burial due to urbanization.Front Ecol Environ 6:308-312

[31]Firey W (1947) Land use in central Boston.Harvard University Press, Cambridge

[32]Flores A, Pickett STA, Zipperer WC, Pouyat RV, Pirani R (1998) Adopting a modern ecological view of the metropolitan landscape: the case of a greenspace system for the New York City region.Landsc Urban Plan 39:295-308

[33]Foster DR, Aber JD (eds) (2004) Forests in time: the environmental consequences of 1,000 years of change in New England.Yale University Press, New Haven

[34]Frumkin H (2005) Health, equity, and the built environment.Environ Health Perspect 113(5):A290-A291

[35]Golley FB (1993) A history of the ecosystem concept in ecology: more than the sum of the parts.Yale University Press, New Haven

[36]Gottlieb R (1993) Forcing the spring: the transformation of the American environmental movement.Island Press, Covelo

[37]Gragson TL, Bolstad PV (2006) Land use legacies and the future of Southern Appalachia.Soc Nat Resour 19:175-190

[38]Grimm NB, Grove JM, Pickett STA, Redman CL (2000) Integrated approaches to long-term studies of urban ecological systems.BioScience 50:571-584

[39]Grimm NB, Faeth SH, Golubiewski NE, Redman CL, Wu J, Bai X, Briggs JM (2008) Global change and the ecology of cities.Science 319:756-760

[40]Groffman PM, Boulware NJ, Zipperer WC, Pouyat RV, Band LE, Colosimo MF (2002) Soil nitrogen cycle processes in urban riparian zones.Environ Sci Technol 36:4547-4552

[41]Groffman PM, Law NL, Belt KT, Band LE, Fisher GT (2004) Nitrogen fluxes and retention in urban watershed ecosystems.Ecosystems 7:393-403

[42]Grove JM (2009) Cities: managing densely settled social-ecological systems.In: Chapin FS III, Kofinas GP, Folke C (eds) Principles of ecosystem stewardship: resilience-based natural resource management in a changing world.Springer, New York, pp 281-294

[43]Harris C (1978) The historical mind and the practice of geography.In: Ley D, Samuels MS (eds)Humanistic geography: prospects and problems.Maaroufa Press, Chicago, pp 123-137

[44]Hawley AH (1950) Human ecology: a theory of community structure.Ronald Press, New York

[45]Hayden D (2003) Building suburbia: green fields and suburban growth 1820-2000.Pantheon, New York[46]Heynen N, Perkins H, Roy P (2006) The political ecology of uneven urban green space.Urban Aff Rev 42:3-25

[47]Jacobs J (1961) The death and life of great American cities: the failure of town planning.Random House,New York

[48]Jax K (2007) Can we define ecosystems? On the confusion between definition and description of ecological concepts.Acta Biotheor 55:341-355

[49]Kaushal SS, Groffman PM, Likens GE, Belt KT, Stack WP, Kelly VR, Band LE, Fisher GT(2005) Increased salinization of fresh water in the northeastern United States.Proc Nat Acad Sci USA 102:13517-13520

[50]Kaushal SS, Groffman PM, Band LE, Shields CA, Morgan RP, Palmer MA, Belt KT, Swan CM, Findlay SEG, Fisher GT (2008a) Interaction between urbanization and climate variability amplifies watershed nitrate export in Maryland.Environ Sci Technol 42:5872-5878

[51]Kaushal SS, Groffman PM, Mayer PM, Striz E, Gold AJ (2008b) Effects of stream restoration on

[52]denitrification in an urbanizing watershed.Ecol Appl 18:789-804

[53]Kaushal SS, Likens GE, Jaworski NA, Pace ML, Sides AM, Seekell D, Belt KT, Secor DH, Wingate RL(2010) Rising stream and river temperatures in the United States.Front Ecol Environ.doi:10.1890/090037

[54]Keller DR, Golley FB (2000) The philosophy of ecology: from science to synthesis.University of Georgia Press, Athens

[55]Klinenberg E (2002) Heat wave: a social autopsy of disaster in Chicago.University of Chicago Press,Chicago

[56]Klocker CA, Kaushal SS, Groffman PM, Mayer PM, Morgan RP (2009) Nitrogen uptake and denitrification in restored and unresotred streams in urban Maryland, U.S.A.Aquat Sci 71:411-424

[57]Kolasa J, Pickett STA (2005) Changing academic perspectives of ecology: a view from within.In: Mappin MJ, Johnson EA (eds) Environmental education and advocacy.Cambridge University Press, Cambridge, pp 50-71

[58]Korth CA, Buckley GL (2006) Leakin Park: Frederick Law Olmsted, Jr.’s critical advice.The Olmstedian 16 Kuo F, Bacicoa M, Sullivan W (2004) Transforming inner-city landscapes: trees, sense of safety and preference.Environ Behav 30:28-59

[59]Lidman A (2008) Vegetation, neighborhood satisfaction, and crime: case studies in Baltimore, MD.Masters Thesis, University of Vermont, Burlington, VT

[60]Light JS (2009) The nature of cities: ecological visions and the American urban professions 1920-1960.

[61]Johns Hopkins University Press, Baltimore Likens GE (1991) Human-accelerated environmental change.BioScience 41:130

[62]Likens GE (1992) The ecosystem approach: its use and abuse.Ecology Institute, Oldendorf/Luhe

[63]Longino HE (1990) Science as social knowledge: values and objectivity in scientific inquiry.Princeton University Press, Princeton

[64]Loucks OL (1994) Sustainability in urban ecosystems: beyond an object of study.In: Platt RH, Rowntree RA, Muick PC (eds) The ecological city: preserving and restoring urban biodiversity.University of Massachusetts Press, Amherst, pp 48-65

[65]Lynch K (1960) The image of the city.MIT Press, Cambridge

[66]Machlis GE, Force JE, Burch WR (1997) The human ecosystem.1.The human ecosystem as an organizing concept in ecosystem management.Soc Nat Resour 10:347-367

[67]McGrath BP, Marshall V, Cadenasso ML, Grove JM, Pickett STA, Plunz R, Towers J (eds) (2007)Designing patch dynamics.Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University,New York

[68]McPherson EG (1991) Environmental benefits and costs of the urban forest In Proceedings of the Fifth National Urban Forest Conference (52-54).Los Angeles, CA.American Forestry Association, Washington,DC

[69]Merse CL, Buckley GL, Boone CG (2009) Street trees and urban renewal: a Baltimore case study.Geogr Bull 50:65-81

[70]Millennium Ecosystem Assessment (2003) Ecosystems and human well-being: a framework for assessment.Island Press, Washington DC

[71]Nassauer JI, Corry RC (2004) Using normative scenarios in landscape ecology.Landscape Ecol 19:343-356

[72]Nowak DJ, Crane DE, Dwyer JF (2002) Compensatory value of urban tees in the United States.J Arboric 28:194-199

[73]Ogden L (2008) The everglades ecosystem and the politics of nature.Am Anthropol 110:21-32

[74]Olmsted Brothers (1904) Report upon the development of public grounds for Greater Baltimore.Municipal Art Society, Baltimore

[75]Olmsted Brothers (1926) Report and recommendations on park extension for Baltimore.Department of Public Works, Baltimore

[76]Olmsted FL (1939) Letter to Theodore Marburg, Chairman of the Board, Municipal Art Society of Baltimore, 12 July.Copy on file at the Maryland Historical Society in Baltimore, Maryland

[77]Outen DC (2007) Pioneer on the frontier of smart growth: the Baltimore County, MD experience.Smart growth @ 10: a critical analysis of Maryland’s landmark landuse program.The National Center for Smart Growth Research and Education, Annapolis and College Park, Maryland, 49 pp

[78]Park RE, Burgess EW (1925) The city: suggestions for investigation of human behavior in the urban environment.University of Chicago Press, Chicago

[79]Pellow RN (2003) Environmental inequity formation: toward a theory of environmental injustice.Am Behav Sci 43:581-601

[80]Pickett STA, Cadenasso ML (2002) Ecosystem as a multidimensional concept: meaning, model and metaphor.Ecosystems 5:1-10

[81]Pickett STA, Cadenasso ML (2008) Linking ecological and built components of urban mosaics: an open cycle of ecological design.J Ecol 96:8-12

[82]Pickett STA, Grove JM (2009) Urban ecosystems: what would Tansley do? Urban Ecosyst 12:1-8

[83]Pickett STA, Burch WR Jr, Dalton SD, Foresman TW (1997) Integrated urban ecosystem research.Urban Ecosyst 1:183-184

[84]Pickett STA, Belt KT, Galvin MF, Groffman PM, Grove JM, Outen DC, Pouyat RV, Stack WP,Cadenasso ML (2007a) Watersheds in Baltimore, Maryland: understanding and application of integrated ecological and social processes.J Contemp Water Res Educ 136:44-55

[85]Pickett STA, Kolasa J, Jones CG (2007b) Ecological understanding: the nature of theory and the theory of nature, 2nd edn.Springer, New York

[86]Pickett STA, Cadenasso ML, Grove JM, Groffman PM, Band LE, Boone CG, Burch WR Jr, Grimmond CSB, Hom J, Jenkins JC, Law NL, Nilon CH, Pouyat RV, Szlavecz K, Warren PH, Wilson MA (2008)Beyond urban legends: an emerging framework of urban ecology, as illustrated by the Baltimore Ecosystem Study.BioScience 58:139-150

[87]Pickett STA, Band LE, Belt KE, Boone CG, Cadenasso ML, Groffman PM, Grove JM, Nilon CH, Irwin E, Kaushal S, Marshall V, McGrath BP, Pouyat RV, Szlavecz K, Troy A, Warren PS (2010) Urban ecological systems: scientific foundations and a decade of progress.J Environ Manage.doi:10.1016/j.jenvman.2010.08.22

[88]Platt RH (ed) (2006) The humane metropolis: people and nature in the 21st-century city.The University of Massachusetts Press, Amherst

[89]Platt RH, Rowntree RA, Muick PC (eds) (1994) The ecological city: preserving and restoring urban biodiversity.University of Massachusetts Press, Amherst, 291 pp

[90]Purdue WC, Stone LA, Gostin LO (2003) The built environment and its relationship to the public’s health: the legal framework.Am J Public Health 93:1390-1394

[91]Redman C, Grove JM, Kuby L (2004) Integrating social science into the Long-Term Ecological Research (LTER) Network: social dimensions of ecological change and ecological dimensions of social change.Ecosystems 7:161-171

[92]Russell EWB (1997) People and the land through time.Yale University Press, New Haven

[93]Sanders RA (1984) Urban vegetation impacts on the hydrology of Dayton, Ohio.Urban Ecol 9:361-376[94]Scheiner SM, Willig MR (2008) A general theory of ecology.Theor Ecol 1:21-28

[95]Schukoske J (2000) Community development through gardening: state and local policies transforming urban open space.NY J Legis Public Policy 3(2):351-392

[96]Shashua-Bar L, Hoffman ME (2000) Vegetation as a climatic component in the design of an urban street—an empirical model for predicting the cooling effect of urban green areas with trees.Energy Build 31:221-235

[97]Shields CA, Band LE, Law N, Groffman PM, Kaushal SS, Savvas K, Fisher GT, Belt KT (2008)Streamflow distribution of non-point source nitrogen export from urban-rural catchments in the Chesapeake Bay watershed.Water Resour Res 44

[98]Smith WH (1990) Air pollution and forests.Springer, New York

[99]Spirn AW (1984) The granite garden: urban nature and human design.Basic Books, New York

[100]Steiner FR (2002) Human ecology: following nature’s lead.Island Press, Washington, DC

[101]Sukopp H (1998) Urban ecology—scientific and practical aspects.In: Breuste J, Feldmann H, Uhlmann O (eds) Urban ecology.Springer, New York, pp 3-16

[102]Szasz A, Meuser M (1997) Environmental inequalities: literature review and proposals for new directions in research and theory.Curr Sociol 45:99-120

[103]Talen E (2005) New urbanism and American planning: the conflict of cultures.Routledge, New York

[104]Taylor DE (2000) The rise of the environmental justice paradigm: injustice framing and the social construction of environmental discourses.Am Behav Sci 43:508-580

[105]Troy AR, Grove JM, O’Neil-Dunne JPM, Pickett STA, Cadenasso ML (2007) Predicting opportunities for greening and patterns of vegetation on private urban lands.Environ Manage 40:394-412

[106]United Church of Christ (1987) Toxic wastes and race in the United States: a national report on the racial and socio-economic characteristics of communities with hazardous waste sites.Commission for Racial Justice, United Church of Christ, New York

[107]United Nations Population Fund (2007) State of world population 2007: unleashing the potential of urban growth.United Nations Population Fund, New York

[108]Urgenson LS, Reichard SH, Halpern CB (2009) Community and ecosystem consequences of giant knotweed (Polygonum sachalinense) invasion into riparian forests of western Washington, USA.Biol Conserv 142:1536-1541

[109]Walsh CJ, Roy AH, Feminella JW, Cottingham PD, Groffman PM, Morgan RP (2005) The urban stream syndrome: current knowledge and the search for a cure.J North Am Benthol Soc 24:706-723

[110]Wells J (2006) The historical geography of racial and ethnic access within Baltimore’s Carroll Park:1870-1954.M.A.thesis, Department of Geography, Ohio University

[111]Wells J, Buckley GL, Boone CG (2008) Separate but equal? desegregating Baltimore’s golf courses.Geogr Rev 98:151-170

[112]Williams M, Hopkinson C, Rastetter E, Vallino J, Claessens L (2005) Relationships of land use and stream solute concentrations in the Ipswich River basin, northeastern Massachusetts.Water Air Soil Pollut 161:55-74

[113]Wilson SM (2009) An ecologic framework to study and address environmental health and community justice issues.Environ Justice 2(1):15-23

[114]Wilson SM, Heaney CD, Cooper J, Wilson O (2008) Built environment issues in unserved and underserved African-American neighborhoods in North Carolina.Environ Justice 1(2):63-72

[115]Wolch J, Wilson JP, Fehrenbach J (2004) Parks and park funding in Los Angeles: an equity-mapping analysis.Urban Geogr 26:4-35

[116]Ziman J (2000) Real science: what it is, and what it means.Cambridge University Press, New York

[117]Zimmerer KS (1994) Human geography and the “new ecology:” the prospect and promise of integration.Ann Assoc Am Geogr 84:108-125