基于管理者視角的區(qū)域城市品牌結(jié)構(gòu)研究

——以廣東為例

◎ 祁明德

基于管理者視角的區(qū)域城市品牌結(jié)構(gòu)研究

——以廣東為例

◎ 祁明德

同一區(qū)域內(nèi)的城市之間既存在廣泛的競爭,也天然要求彼此間的合作發(fā)展。城市品牌日益成為城市間競爭的首選工具。城市品牌的發(fā)展既需要廣泛的營銷推廣,更需要扎實的品牌基礎(chǔ)建設(shè)工作。本文從城市管理者的視角出發(fā),以廣東省21個地級以上城市為例,構(gòu)建了城市品牌建設(shè)綜合水平評價指標(biāo)體系,進(jìn)行了區(qū)域內(nèi)不同層級的城市品牌結(jié)構(gòu)分析,并在此基礎(chǔ)上提出了促進(jìn)城市間良好競合發(fā)展格局的城市品牌發(fā)展戰(zhàn)略對策。

城市營銷 城市品牌 品牌結(jié)構(gòu) 區(qū)域發(fā)展

城市品牌理論一誕生就引起了學(xué)者和城市管理者的極大興趣,國內(nèi)外的城市相繼開展各種品牌營銷活動,以求最大程度地提升一個城市的吸引力和價值。通過城市營銷,產(chǎn)生了一批塑造城市品牌的典型案例,例如迪拜通過快速而獨(dú)特的城市建設(shè)方式和富有吸引力的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策,迅速將一個落后的沙漠漁港成功轉(zhuǎn)型為現(xiàn)代化的世界著名的旅游、度假購物中心和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)金融中心。古老的倫敦也從傳統(tǒng)保守的霧都形象成功轉(zhuǎn)變?yōu)槌錆M活力和創(chuàng)意的現(xiàn)代都市,我國云南的麗江小城,通過成功的品牌營銷,一舉成為了令世人向往的著名旅游勝地,等等。這些案例的成功使城市管理者充分認(rèn)識到了城市品牌的價值,就像企業(yè)之間的競爭一樣,城市品牌已成為一個城市贏得受眾和獲得競爭優(yōu)勢的最有效工具。

科特勒認(rèn)為,城市營銷的目的就是吸引投資、旅游和產(chǎn)業(yè),他提出了完整的城市營銷理論分析框架[1],并提出和分析了作為品牌的國家、地方和城市營銷戰(zhàn)略[2]。凱勒也認(rèn)為,地理位置或空間區(qū)域也像產(chǎn)品一樣成為品牌,并通過品牌的力量來讓人們了解和知道這個地方[3]。

基于城市營銷的目的,城市品牌的建設(shè)和推廣,其意義當(dāng)然也在于吸引投資者、旅游者以及外來的人才,提升居民的幸福滿意度,從而為城市的發(fā)展不斷吸引各種優(yōu)質(zhì)資源,進(jìn)而再促進(jìn)城市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性循環(huán)。因而,對城市品牌的研究,至少可以有多個不同的視角,例如城市管理者、城市居民、投資者、旅游者、潛在的移民等。基于投資者、旅游者和居民視角的品牌研究,其主要目的在于讓受眾迅速、有效地感知城市,形成對這個城市的良好知覺,進(jìn)而達(dá)到城市迅速吸引受眾的目的。

但是,在城市營銷的實踐中,我國對城市品牌營銷存在很多問題或誤解。城市管理者往往認(rèn)為城市品牌可以通過密集的營銷推廣而迅速發(fā)展。但是,我們必須清楚,城市和區(qū)域品牌不是靠宣傳創(chuàng)造的,而是通過城市自身的努力贏來的[3]。實際上,品牌是一個城市通過長期建設(shè)發(fā)展而形成的,是這個城市長期努力而實現(xiàn)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合成果,營銷規(guī)劃和推廣只能建立在扎實的城市綜合實力發(fā)展基礎(chǔ)上。離開城市品牌內(nèi)涵的建設(shè)發(fā)展,城市品牌就是蒼白無力的,其影響力只能是曇花一現(xiàn),對城市持久競爭力的形成與發(fā)展沒有太大的意義。城市建設(shè)的主體是管理者,自然,城市管理者也就是城市品牌建設(shè)和塑造的重要主體之一,雖然很多研究強(qiáng)調(diào)從受眾角度研究城市品牌的意義[4-7],但是,從管理者的視角出發(fā),探索研究城市品牌的建設(shè)是城市品牌營銷的基礎(chǔ)。

我國城市在不同區(qū)域甚至在同一區(qū)域都存在較大發(fā)展差距,因為特別重視自身的發(fā)展而導(dǎo)致城市之間廣泛甚至過度的競爭,因此,通過構(gòu)筑區(qū)域內(nèi)城市品牌結(jié)構(gòu)體系,實現(xiàn)城市間有序、差異化的營銷競合格局,對推進(jìn)區(qū)域一體化發(fā)展具有重要意義[8]。本文以廣東省為區(qū)域范圍,以其21個地級以上城市為例,從城市管理者視角研究城市品牌的發(fā)展建設(shè)。基本研究思路是,首先界定城市品牌的內(nèi)涵與結(jié)構(gòu),再從城市品牌內(nèi)涵的綜合性和復(fù)雜性特點(diǎn)出發(fā),選取能夠綜合反映城市品牌建設(shè)與發(fā)展的各項客觀指標(biāo),形成城市品牌建設(shè)指標(biāo)體系,采用現(xiàn)代多元統(tǒng)計分析方法分析廣東省城市品牌結(jié)構(gòu)的特征及其意義。

一、城市品牌結(jié)構(gòu)

從營銷學(xué)的角度講,城市品牌一方面是一個城市長期努力進(jìn)行社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)的成就,另一方面是這些發(fā)展成果在城市受眾心目中引起注意、并逐漸內(nèi)化為對城市形象的綜合評判。前者是城市管理者取得的客觀成就,后者是城市建設(shè)成就對受眾的影響力,這種影響力是緩慢的,也需要一個長期的形成過程。但是,通過現(xiàn)代營銷手段,可以加速這種影響力的快速傳播,從而達(dá)到快速引起受眾注意、識別、記憶乃至喜愛的城市營銷目的,因而也是城市管理者營銷推廣的成果。基于此,本文認(rèn)為,從品牌建設(shè)和品牌推廣兩個角度來分析,城市品牌有四種類型構(gòu)成,這種構(gòu)成可被稱為內(nèi)涵結(jié)構(gòu)(圖1)。

圖1 城市品牌類型

城市建設(shè)成就可以分為高低兩個維度,其高低要通過一系列具體指標(biāo)來衡量,本文主要探討這些指標(biāo)的構(gòu)成及其意義;營銷推廣主要指通過各種營銷手段對城市形象的宣傳推廣力度,分為強(qiáng)弱兩個維度,其強(qiáng)弱主要通過城市營銷推廣的一系列支出和城市受眾的感知來衡量(該部分指標(biāo)很多為主觀指標(biāo),將另文研究)。

從城市管理的角度講,在一個特定的區(qū)域內(nèi),由于各城市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市管理存在差異,必然會導(dǎo)致各城市品牌建設(shè)成就具有不同的特點(diǎn)。因此,這種區(qū)域發(fā)展和城市品牌建設(shè)差異又會形成不同的城市品牌的區(qū)域類型,從而形成城市品牌的區(qū)域結(jié)構(gòu)。

二、城市品牌建設(shè)水平綜合評價指標(biāo)體系的構(gòu)建

關(guān)于城市品牌指標(biāo)體系的研究尚不多見。西蒙·安浩認(rèn)為城市品牌屬性包括知曉程度、發(fā)展?jié)摿Α⑹忻袼刭|(zhì)、先天優(yōu)勢、城市活力和地緣面貌等六個維度,并以六維度模型構(gòu)建了相關(guān)指標(biāo)體系來測量城市品牌[9],范小軍[10]提出了有三個子系統(tǒng)組成的城市品牌價值評估模型,共有73個具體指標(biāo)構(gòu)成。上述指標(biāo)有近三分之一以上為主觀賦值,由于主觀賦值的不可控性容易造成較大偏差,許峰等[8]舍棄了主觀評價指標(biāo),從城市品牌支撐、維護(hù)和實現(xiàn)等品牌發(fā)展階段為依據(jù),提出了63項反映城市品牌屬性的指標(biāo)體系。

從上述研究和城市管理的實踐出發(fā),可以看出,城市品牌建設(shè)的內(nèi)涵十分豐富,涉及城市社會經(jīng)濟(jì)各個方面的發(fā)展過程。通常人們以城市化水平或城市規(guī)模來衡量、甚至表達(dá)一個城市品牌的發(fā)展,但是單一的城市化或城市規(guī)模指標(biāo)只反映了人口向城市集中和發(fā)展的數(shù)量過程,雖然一定程度上能代表城市的吸引力,但并沒有涵蓋城市作為一個品牌應(yīng)具有的豐富內(nèi)涵。城市品牌建設(shè)與發(fā)展的核心應(yīng)該是一個城市的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和社會結(jié)構(gòu)的深刻而持續(xù)的發(fā)展變化結(jié)果,代表一個區(qū)域最新的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢。基于提升一個城市的投資價值、旅游價值和人居價值的目的,城市品牌建設(shè)的內(nèi)涵至少包括城市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、公共服務(wù)能力、居民生活質(zhì)量、生態(tài)環(huán)境水平以及科技創(chuàng)新能力等等。

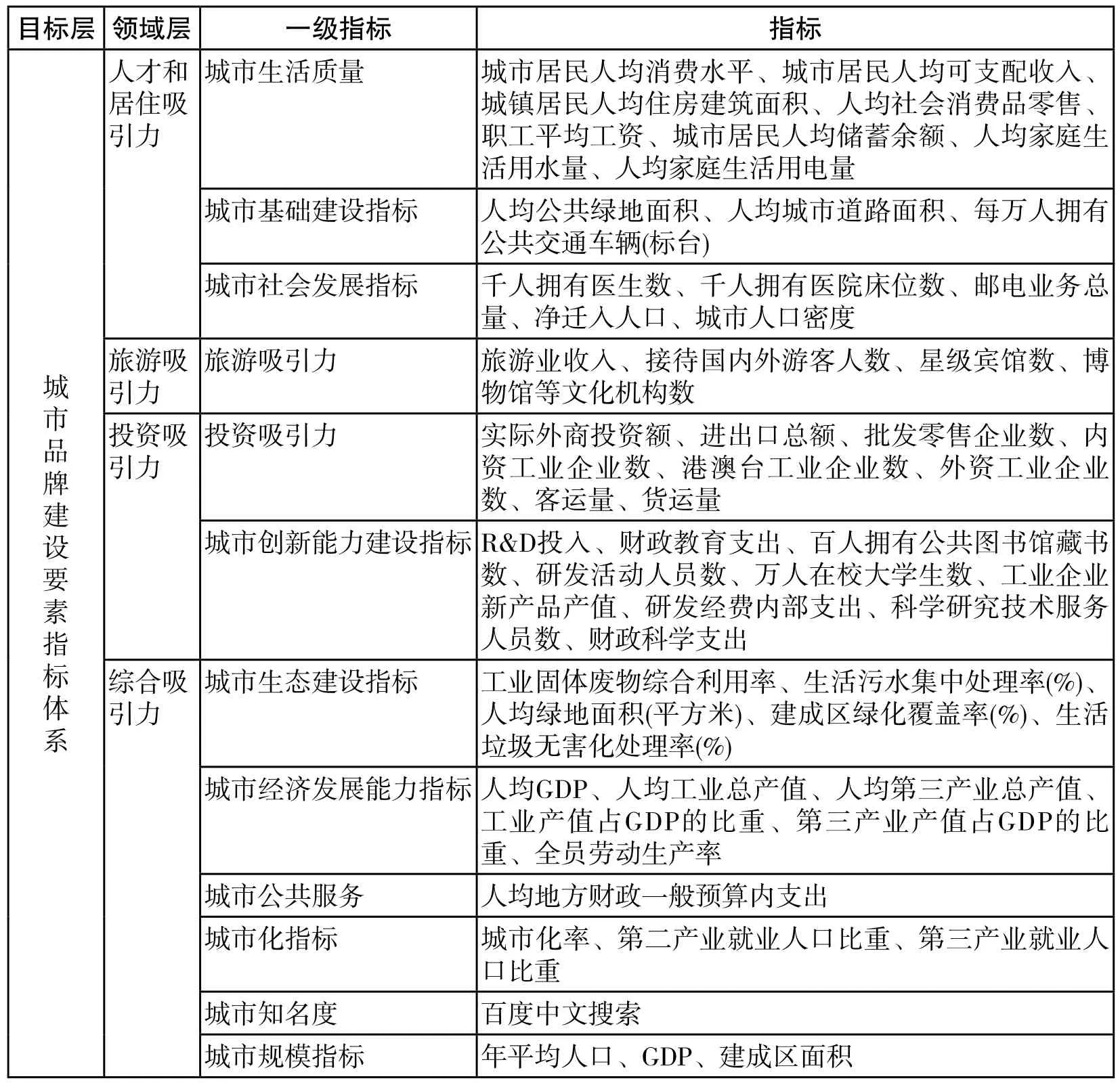

本文在借鑒上述研究的基礎(chǔ)上,從管理者視角出發(fā),以實現(xiàn)城市營銷的主要目的——提升投資、旅游和居住價值為依據(jù),設(shè)置了四大類54項反映城市品牌建設(shè)成就的指標(biāo)體系(見表1)。

1.人才和居住吸引力指標(biāo),它反映城市發(fā)展對居民和外來人才的吸引力,主要包括城市生活質(zhì)量、城市基礎(chǔ)設(shè)施以及城市社會發(fā)展程度等指標(biāo),共計16項具體指標(biāo)。

2.旅游吸引力指標(biāo),這些指標(biāo)主要反映城市發(fā)展對旅游者的吸引力,主要以相關(guān)城市旅游收入和旅游人數(shù)等4項指標(biāo)構(gòu)成。

3.投資吸引力指標(biāo),這些指標(biāo)主要反映相關(guān)城市對現(xiàn)有或潛在投資者的吸引力,主要包括能反映外來投資、企業(yè)數(shù)量以及城市創(chuàng)新能力的17項指標(biāo)構(gòu)成。

表1 城市品牌建設(shè)指標(biāo)體系

4.綜合吸引力指標(biāo),這些指標(biāo)不單單反映一個城市對其公眾的某一方面吸引力,而是綜合反映城市發(fā)展對居民、旅游者、投資者等城市公眾的吸引力,不能將其單獨(dú)列入前面三類指標(biāo)中的某一類。主要由城市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市生態(tài)建設(shè)、城市規(guī)模與知名度等19項指標(biāo)構(gòu)成。

本體系所選指標(biāo)全部為客觀指標(biāo),內(nèi)涵豐富,指標(biāo)全部為2010年的數(shù)據(jù),絕大部分來源于城市統(tǒng)計年鑒和廣東省統(tǒng)計年鑒,大部分指標(biāo)均為市區(qū)指標(biāo),只有個別指標(biāo)為全市指標(biāo),指標(biāo)具有較好的真實性、客觀性和可比性。每一項指標(biāo)的權(quán)重由數(shù)據(jù)自身確定,事先不做主觀權(quán)重賦值。上述四個方面的指標(biāo)既有明確的界限,又相互聯(lián)系,能夠比較全面準(zhǔn)確地反映城市品牌建設(shè)的綜合水平。

研究城市品牌建設(shè)與發(fā)展水平的目的是為了認(rèn)識城市化發(fā)展過程中城市品牌的形成及其影響因素,為制定科學(xué)的城市管理政策和發(fā)展戰(zhàn)略提供依據(jù)。因此,城市品牌研究具有非常強(qiáng)的實踐意義。當(dāng)前大多數(shù)的研究是定性研究,比較缺乏定量化的實證研究。本文采用定性研究與定量研究相結(jié)合的方法。一方面,以定量分析為基礎(chǔ),研究區(qū)域城市品牌的發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn);另一方面,結(jié)合定性分析,深化城市品牌的研究,通過定性研究和定量研究的結(jié)合,使復(fù)雜的多維問題的城市品牌研究具有一定的深度,比較準(zhǔn)確地把握區(qū)域城市發(fā)展的特點(diǎn)。因此,通過各個城市的指標(biāo)表現(xiàn),管理者就可以比較全面的跟蹤監(jiān)控城市品牌的建設(shè)進(jìn)程,同時可以判斷分析城市品牌結(jié)構(gòu)的區(qū)域類型和特征,進(jìn)而對相關(guān)城市品牌進(jìn)行有效評價。

三、區(qū)域城市品牌結(jié)構(gòu)分析

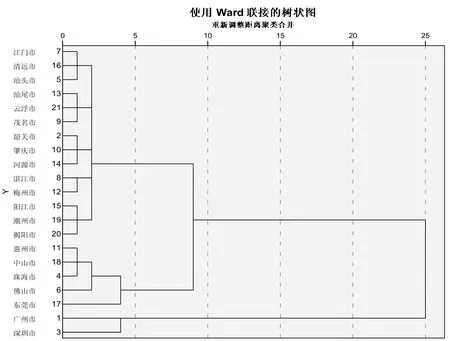

限于篇幅,本文略去具體指標(biāo)數(shù)據(jù)表。因為我們是對城市品牌進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,所以本文采用聚類分析來研究品牌結(jié)構(gòu)。聚類分析能夠?qū)⒁慌鷺颖緮?shù)據(jù)根據(jù)其諸多特征,按照在性質(zhì)上的親疏程度在沒有先驗知識的情況下進(jìn)行自動分類,產(chǎn)生多個分類結(jié)果。類內(nèi)部個體特征具有相似性,不同類間個體特征的差異性較大。這里應(yīng)用SPSS系統(tǒng)聚類Q型聚類對廣東省21個地級城市品牌進(jìn)行分類分析。其中,個體距離采用使用較廣泛的平方歐氏距離,類間距離采用Ward法,即離差平方和法。離差平方和法聚類的基本原則是:聚類過程中使小類內(nèi)離差平方和增加最小的兩小類首先合并為一類。聚類的基本過程為:首先各個體自成一類,然后逐漸凝聚為小類。隨著小類的不斷凝聚,類內(nèi)的離差平方和必然不斷增大。應(yīng)選擇使類內(nèi)離差平方和增加最小的兩類凝聚,直到所有個體合并為一類。同時,由于52項指標(biāo)數(shù)據(jù)存在數(shù)量級上的差異,因而首先對指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,本文采用z值標(biāo)準(zhǔn)化。經(jīng)過運(yùn)算,最終形成的聚類分析樹圖如圖2所示。

由圖2可知,江門、清遠(yuǎn)、汕頭的相似性較高,較早聚成了一類;汕尾、云浮、茂名的相似性較高,較早聚成了一類;韶關(guān)、肇慶、河源的相似性較高,較早聚成了一類;湛江、梅州的相似性較高,較早聚成了一類;陽江、潮州、揭陽的相似性較高,較早聚成了一類;惠州、中山、珠海的相似性較高,較早聚成了一類;東莞、廣州、佛山、深圳各成一類。當(dāng)然,這樣的結(jié)果分類太多,為了清晰、精煉地看出各城市品牌類型,我們確定城市品牌類型為4類,則分類結(jié)果(見表2)為:廣州、深圳各自成為一類;珠海、佛山、惠州、東莞、中山5個城市為一類;其余14個城市為一類。

由上述分析結(jié)果可看出,廣州和深圳作為副省級城市,各自形成獨(dú)立的一類城市,品牌實力明顯,是珠三角地區(qū)的重要核心城市,這也與人們傳統(tǒng)上對廣深雙核心城市地位的認(rèn)知相符。進(jìn)一步,如果將分類數(shù)目擴(kuò)大為5,則東莞又可以成為獨(dú)立一類城市,說明東莞的城市品牌發(fā)展也已取得重要的區(qū)域地位,其品牌實力已經(jīng)逐漸接近廣州、深圳,已成為廣東省重要的核心城市之一,可以說,廣莞深城市帶已具有強(qiáng)大的品牌實力,區(qū)域核心城市帶地位十分明顯。佛山、珠海、中山、惠州作為一類獨(dú)立的城市,其品牌實力也在不斷提升,其余14個城市品牌實力較弱。

圖2 廣東省城市品牌結(jié)構(gòu)樹圖

表2 城市品牌分類結(jié)果

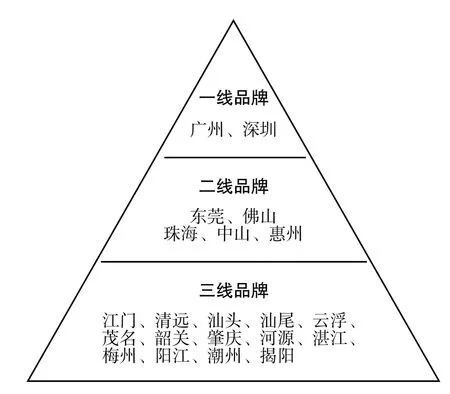

圖3 廣東區(qū)域城市品牌結(jié)構(gòu)圖

通過系統(tǒng)樹圖分析,廣東省城市品牌區(qū)域結(jié)構(gòu)十分明顯(圖3)。可以概括為:廣深為區(qū)域一線城市,品牌實力雄厚;佛山、中山、東莞、珠海、惠州為區(qū)域二線城市,品牌實力較強(qiáng),其余為區(qū)域三線城市,品牌實力偏弱。通過分析城市空間分布,可以發(fā)現(xiàn)以廣州和深圳為中心,城市品牌實力向外延逐步減弱,直至東西兩翼和北部山區(qū)地帶最弱,這也與廣東省區(qū)域發(fā)展非均衡的特點(diǎn)完全吻合。珠三角地區(qū)已逐步形成以廣(州)—(東)莞—深(圳)為核心的“A”字形城市帶,其品牌實力最強(qiáng)。即以廣州、東莞、深圳為東部節(jié)點(diǎn),以廣州、佛山、中山、珠海為西部節(jié)點(diǎn),東部以107國道、廣深高速公路和廣深鐵路為主軸,西部主要沿珠江西岸,以105國道、廣珠高速公路和廣珠輕軌鐵路為主軸,形成的珠三角核心區(qū)域城市帶。這個城市帶向南延伸還有香港和澳門兩個城市節(jié)點(diǎn)。由此也可以發(fā)現(xiàn),廣東省由原來早期的廣深雙核城市發(fā)展結(jié)構(gòu)已逐步演變?yōu)槌蔄字形的珠江口東西兩岸城市協(xié)同發(fā)展的城市帶發(fā)展結(jié)構(gòu)。其中,東部廣莞深城市帶發(fā)展較為成熟,城市群的空間銜接比較密切,其城市品牌實力也強(qiáng)于西部城市帶。其余14個城市中,12個城市分別屬于東西兩翼和北部山區(qū)地帶,其品牌實力最弱,其內(nèi)部各自之間的差異也比較均衡。這也說明了廣東省區(qū)域發(fā)展的差距更是城市發(fā)展的差距。這些城市作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長極,具有引領(lǐng)、帶動?xùn)|西兩翼和北部山區(qū)地帶發(fā)展的重要使命,增強(qiáng)其發(fā)展實力對縮小省內(nèi)區(qū)域發(fā)展差距具有重要意義。另外,作為珠三角城市,江門和肇慶被歸入了品牌實力最弱的一類,與其他珠三角城市形成了明顯差距;汕頭作為四大經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一,其品牌實力也偏弱。

四、區(qū)域城市品牌發(fā)展戰(zhàn)略分析

經(jīng)過30多年的發(fā)展,廣東省已明確地形成了珠三角經(jīng)濟(jì)圈、東西兩翼兩個經(jīng)濟(jì)帶和北部山區(qū)經(jīng)濟(jì)帶的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。區(qū)域內(nèi)發(fā)展差異明顯,界限分明。形成這種區(qū)域發(fā)展格局的外部原因不外乎各地區(qū)和城市享有的政策資源不同、地理區(qū)位條件不同、自然地理環(huán)境不同以及發(fā)展歷史不同造成的。其內(nèi)部原因是在區(qū)域發(fā)展的本位主義思想影響下,各城市和地區(qū)之間各自為戰(zhàn)、相互競爭有限的資源和市場,城市之間、區(qū)域之間過度關(guān)注本地區(qū)的發(fā)展而缺乏相互協(xié)作機(jī)制而導(dǎo)致的。這種區(qū)域內(nèi)城市之間的競爭主要表現(xiàn)在為提升城市地位尤其經(jīng)濟(jì)地位的競爭、為了更多利用外資的競爭、為確立區(qū)域中心城市地位的競爭等等,其結(jié)果是產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)資源逐漸向區(qū)位和政策資源優(yōu)越的城市集聚,競爭成為了促進(jìn)城市發(fā)展的強(qiáng)大動力機(jī)制。

競爭固然是促進(jìn)城市發(fā)展的基本動力機(jī)制之一,但區(qū)域之間、城市之間天然存在相互合作和支持的內(nèi)在要求,而且這種合作實際上也一直在進(jìn)行,只是以前這種合作不是一種主動選擇,很多時候是被動、甚至被迫合作,因而在區(qū)域和城市之間的合作中總是摩擦和矛盾不斷,甚至?xí)?jīng)常出現(xiàn)一些人為的障礙和阻力,這種矛盾尤其在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面表現(xiàn)得比較突出。

一個區(qū)域內(nèi)城市之間的協(xié)作發(fā)展實際是城市發(fā)展的天然要求,特別是在基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境治理、信息共享、旅游資源、人力資源環(huán)境和產(chǎn)業(yè)分工發(fā)展等方面存在廣泛的合作基礎(chǔ)和內(nèi)在要求。因此,區(qū)域和城市發(fā)展的必然要求是,樹立正確的競爭觀念,確立區(qū)域內(nèi)城市之間健康有序的競合關(guān)系,促進(jìn)城市間資源和市場共享基礎(chǔ)上的競爭,從而增強(qiáng)城市發(fā)展實力,提升城市的品牌影響力。同時,在一省范圍內(nèi),由于具備相互協(xié)作的強(qiáng)大行政資源,因而具有更加優(yōu)越和內(nèi)在的合作基礎(chǔ)。基于此,提出如下幾點(diǎn)廣東省城市品牌發(fā)展與提升的策略。

(一)立足國內(nèi)、面向國際,充分發(fā)揮廣州國家中心城市引領(lǐng)、聚散的品牌效應(yīng)

2009年《珠江三角洲改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020)》頒布實施,從國家層面明確了廣州“國家中心城市”的發(fā)展定位,廣州正式擁有了“國家中心城市”的品牌形象。要充分發(fā)揮國家中心城市的品牌效應(yīng),立足國內(nèi),廣州必須要具備在全國范圍內(nèi)的輻射、集散功能,從國家層面的高度引領(lǐng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展;面向國際,廣州必須要更加積極深入?yún)⑴c和融合到國際社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中,使廣州成為重要的社會、經(jīng)濟(jì)、文化國際交流中心。因此,廣州只有具備了“引領(lǐng)、聚散”社會、政治、經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展的功能,才會真正具有國家中心城市的品牌效應(yīng)。

首先,廣州要重新明確城市職能。從承擔(dān)的職能來講,廣州不僅僅是珠三角或南中國發(fā)展的核心城市,廣州的城市職能必須從國家層面的高度來確立,這是廣州國家中心城市定位的內(nèi)在要求。從國家發(fā)展層面看,珠三角更多承擔(dān)的是接軌世界、探索世界的任務(wù),是進(jìn)行局部制度創(chuàng)新的先驅(qū),珠三角今后的發(fā)展還要繼續(xù)為改革開放不斷積累經(jīng)驗[11]。因此,作為國家中心城市,在國家發(fā)展戰(zhàn)略格局中,面向世界,廣州應(yīng)該是綜合性門戶城市,是國際性區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心,是國家對外交流的窗口;面向國內(nèi),廣州應(yīng)該是改革開放的前沿,是我國重要的制度創(chuàng)新和推廣中心。

其次,不斷優(yōu)化和拓展城市空間結(jié)構(gòu)。作為國家中心城市,必須具備面向全國乃至世界的影響力,必將承擔(dān)更多的城市職能,這就要求廣州必須有足夠的城市發(fā)展空間和經(jīng)濟(jì)總量。在全國省會以上城市中,廣州的人均GDP一直處于首位,但其市區(qū)土地面積一直比較靠后,到2010年,其城區(qū)面積在全國省會以上城市中依然比較靠后,位于第11名。拓展城市發(fā)展空間是廣州確立國家中心城市品牌定位的必然要求。2001年廣州提出了“南拓、北優(yōu)、東進(jìn)、西聯(lián)”發(fā)展戰(zhàn)略,2010年,響應(yīng)國家中心城市定位,廣州又確立了“從拓展到優(yōu)化提升”的城市空間戰(zhàn)略。廣州城市空間戰(zhàn)略的實施極大地提高了城市空間對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的承載能力。廣州具有了更強(qiáng)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和科技品牌的影響力,逐步扭轉(zhuǎn)了曾經(jīng)因其周邊珠三角城市迅速崛起而被邊緣化的尷尬地位。因此,廣州要托起“國家中心城市”這個大品牌,就必須以更加開放、進(jìn)取的姿態(tài),充分發(fā)揮極化效應(yīng)和涓滴效應(yīng),一方面,不斷接受周邊城鄉(xiāng)的融入,拓展優(yōu)化空間結(jié)構(gòu);同時,其產(chǎn)業(yè)發(fā)展要逐漸向周邊區(qū)域滲透,影響和帶動周邊區(qū)域和城市發(fā)展。值得強(qiáng)調(diào)的是,在優(yōu)化拓展城市空間資源中,尤其要重視南沙區(qū)的發(fā)展。南沙是珠三角的地理中心,具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢,為廣州現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了難得的全新的空間資源,要充分認(rèn)識到南沙的戰(zhàn)略價值,充分有效利用其空間資源。

第三,加強(qiáng)腹地城市間的合作。腹地是廣州發(fā)揮國家中心城市影響力的地理空間資源[12]。廣州的城市發(fā)展腹地可分為四個層次,第一層次是核心腹地珠三角九市;第二層次是作為省會城市的直接腹地廣東省二十一市,第三層次是戰(zhàn)略腹地“泛珠三角”經(jīng)濟(jì)區(qū),第四層次是東盟自由貿(mào)易區(qū)海外腹地。廣闊的腹地城市跨越了我國東中西三個不同的發(fā)展階梯和東南亞地區(qū),經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng),產(chǎn)業(yè)垂直分工的特征鮮明[13]。腹地城市間的合作既有利于促進(jìn)中西部的發(fā)展,也十分有利于廣州和珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級,更加有利于拓寬、夯實廣州在腹地城市中的中心地位,不斷提升城市品牌影響力,鞏固國家中心城市的品牌定位。

第四,加強(qiáng)城市協(xié)同,構(gòu)筑現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展增長極。經(jīng)過多年的城市空間資源優(yōu)化調(diào)整和實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策,廣州為大力發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)奠定了良好的基礎(chǔ)。作為國家中心城市,廣州必須成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展增長極。廣州產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向已經(jīng)比較明確,主要有兩個:一是大力發(fā)展高端新型信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為支撐工業(yè)發(fā)展的新增長點(diǎn);二是發(fā)展包括金融、教育、科研等現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)。目前的主要問題是要處理好城市間產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系。發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)是廣東省既定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,各市在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不免會爭資源、爭政策,產(chǎn)業(yè)發(fā)展容易出現(xiàn)城市之間的交叉和重復(fù),因此,處理好產(chǎn)業(yè)在城市間的發(fā)展關(guān)系,實現(xiàn)城市間協(xié)同發(fā)展是有效促進(jìn)戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵之一。另一方面,在高端服務(wù)業(yè)發(fā)展中,廣州面臨近鄰香港的巨大競爭壓力,香港在金融業(yè)、總部經(jīng)濟(jì)、教育等高端服務(wù)業(yè)方面已成為了重要的發(fā)展集聚地,面臨香港的競爭,在吸引和發(fā)展高端服務(wù)業(yè)上廣州的品牌影響力偏弱;同時,廣州還必須面對深圳、上海、北京等城市的競爭。因此,廣州要立足國家中心城市的定位,有效應(yīng)對外部競爭,通過細(xì)化現(xiàn)代服務(wù)業(yè),以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的城市分工合作為切入口來吸引、壯大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。同時,面對外部壓力,要有足夠的耐心和信心,在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中創(chuàng)造條件、積累資源,逐步發(fā)展壯大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

第五,強(qiáng)化科技與創(chuàng)新,構(gòu)筑現(xiàn)代都市文化中心。廣州具有悠久的歷史文化傳統(tǒng),近代以來又一直是新思潮、新文化誕生和傳播的中心之一,是當(dāng)代改革開放的前沿,因此廣州既具有歷史文化名城的深厚內(nèi)涵,又富有不斷進(jìn)取的創(chuàng)新精神。廣州集傳統(tǒng)嶺南文化、海洋文化、亞運(yùn)文化于一身,具有良好的發(fā)展為國際文化交流中心的潛質(zhì),但從全國,甚至珠三角范圍看,其科教和創(chuàng)新能力略顯不足,廣州尤其缺乏類似深圳華為這樣的創(chuàng)新型企業(yè)。文化影響力是城市品牌的核心價值,廣州要發(fā)揮國家中心城市的品牌效應(yīng),必須大力培育以科技創(chuàng)新為核心、以開放包容為特點(diǎn)、具有國際視野高度的現(xiàn)代都市文化,使廣州具有獨(dú)特的現(xiàn)代都市文化魅力,成為面向世界的、特色鮮明的現(xiàn)代都市文化中心,從而從精神和文化的高度引領(lǐng)區(qū)域發(fā)展。

(二)立足城市品牌協(xié)同發(fā)展,打造世界級的珠三角城市群

經(jīng)過三十多年的發(fā)展,珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)九城市已經(jīng)形成了三個城市經(jīng)濟(jì)圈,即“廣佛肇”城市圈、“深莞惠”城市圈和“珠中江”城市圈。不斷強(qiáng)化三個城市圈內(nèi)的一體化進(jìn)程,在此基礎(chǔ)上各城市圈適度分工,各具特色,加強(qiáng)城鄉(xiāng)一體化,促進(jìn)城市化發(fā)展,最終實現(xiàn)珠三角城市發(fā)展的一體化,形成世界級特大城市群應(yīng)有的城市品牌效應(yīng)。

在這三個城市經(jīng)濟(jì)圈中,“廣佛肇”三市分屬不同的城市類型,其發(fā)展的階梯性十分明顯,因而城市圈內(nèi)的互補(bǔ)性很強(qiáng)。這個城市圈內(nèi)還分布有三水、高要、順德一大批衛(wèi)星城市,因而形成了特大城市、大城市、中小城市和小城鎮(zhèn)這樣一個結(jié)構(gòu)比較完整合理的城市圈層結(jié)構(gòu)。這個城市圈以廣州為核心城市,提升整體品牌實力的關(guān)鍵點(diǎn)是實現(xiàn)廣佛同城化,隨著廣佛同城化的逐步實現(xiàn),可以對肇慶的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)烈的輻射作用,極大地提升肇慶的城市實力和影響力,從而十分有利于提升廣州國家中心城市的品牌實力。但是這個城市圈中的廣大區(qū)域內(nèi)部,有相當(dāng)大的區(qū)域是農(nóng)村,因此,強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)協(xié)調(diào)發(fā)展,實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,加快區(qū)域內(nèi)城市化進(jìn)程是提升廣佛肇城市圈整體品牌實力的必然要求。

“深莞惠”城市圈中以深圳為核心城市,城市發(fā)展也具有明顯的階梯性,其城市品牌實力自深圳、東莞、惠州依次遞減,但東莞與惠州為大致相同類型的城市,其品牌實力差距相對廣佛肇之間的差距略小。這個城市圈中的深圳是我國重要的改革開放前沿陣地,經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展實力雄厚,城市創(chuàng)新能力強(qiáng),具有極強(qiáng)的城市品牌輻射能力,東莞的品牌實力也僅次于廣州和深圳,且東莞市的各建制鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實力強(qiáng),產(chǎn)業(yè)特色鮮明,同時,由于交通等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善,惠州的地理區(qū)位條件也比較優(yōu)越,惠州接受深圳、東莞輻射的能力日益增強(qiáng)。因此,通過“深莞惠”城市圈的區(qū)域一體化進(jìn)程,以深圳為核心城市,加快提升東莞的城市化水平,發(fā)展一批小城市,同時以東莞和深圳的發(fā)展帶動惠州,會相對比較快速的提升三市整體城市品牌實力。

“珠中江”城市圈在珠三角三個城市圈中品牌實力最弱,江門雖處珠三角經(jīng)濟(jì)圈,但其品牌實力僅在廣東三線城市之列,并且這個城市圈缺乏一個實力雄厚,具有較強(qiáng)發(fā)展輻射能力的核心城市。沒有核心城市,缺少了區(qū)域發(fā)展的引領(lǐng)者,不利于區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)城市品牌的產(chǎn)生和發(fā)展,容易導(dǎo)致各城市為爭奪區(qū)域發(fā)展極點(diǎn)而產(chǎn)生過度競爭,破壞彼此間的廣泛而深入的合作。在珠三角三個城市圈中,“珠中江”城市圈還沒有形成有序的競合發(fā)展格局,城市結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。因而,促進(jìn)核心城市的產(chǎn)生和發(fā)展,優(yōu)化城市圈結(jié)構(gòu),是提升“珠中江”城市圈整體品牌實力的關(guān)鍵點(diǎn)。本文的觀點(diǎn)是強(qiáng)化珠海中山一體化,大力促進(jìn)珠海成為這個城市圈的核心城市。雖然從經(jīng)濟(jì)總量、人口數(shù)量以及地理面積等方面珠海都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中山,但珠海作為國家級的經(jīng)濟(jì)發(fā)展特區(qū),依然具有較強(qiáng)的城市品牌效應(yīng),且珠海在近三十多年的發(fā)展過程中,積累了比較雄厚的優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境資源,在全國乃至世界范圍內(nèi)都有較高的認(rèn)知度,已成為珠海強(qiáng)有力的品牌形象之一。這個形象非常切合當(dāng)今和未來城市發(fā)展趨勢和主流發(fā)展價值觀,無論從居住還是投資、旅游的角度看,都具有很強(qiáng)的品牌吸引力和示范效應(yīng)。同時,將來港珠澳大橋的建成將會極大改善珠海的區(qū)位條件,大幅度改善與香港的地理交通條件,其區(qū)位條件大致上也會接近深圳,將會獲得與深圳發(fā)展大致一樣的區(qū)位優(yōu)勢。因此,珠海具有非常好的成為區(qū)域發(fā)展核心城市的潛質(zhì)和條件。只要做好產(chǎn)業(yè)分工,正確把握現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,增強(qiáng)城市創(chuàng)新發(fā)展能力,強(qiáng)化中珠一體化,珠海是可以發(fā)展為重要的珠三角地區(qū)核心城市之一的。

(三)立足品牌特色,強(qiáng)化三線城市品牌實力

廣東三線品牌的城市中12個位于東西兩翼和北部山區(qū)地帶。三線品牌城市由于遠(yuǎn)離區(qū)域發(fā)展中心,受制于較差的區(qū)位條件,其品牌影響力較弱,不能像珠三角區(qū)域的城市一樣能夠獲得對投資、旅游、居住等方面綜合性的品牌吸引力,因此,三線城市通過識別自己在區(qū)域城市品牌結(jié)構(gòu)中所處的位置,積極響應(yīng)核心區(qū)域和周邊經(jīng)濟(jì)區(qū)域的發(fā)展,選擇和培育最有潛力的城市品牌要素,在某一個方面獲得突破性或顯著的發(fā)展,形成強(qiáng)有力的特色品牌,最終以品牌特色提升城市整體品牌效應(yīng)。

云浮、清遠(yuǎn)兩市緊鄰珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū),隨著通道建設(shè)的完善,珠三角地區(qū)2小時生活圈的形成將更進(jìn)一步拉近兩市與珠三角城市間的距離,云浮與清遠(yuǎn)要充分利用珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的輻射效應(yīng),充分利用生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢,發(fā)揮珠三角“后花園”效應(yīng),爭取積極全面融入珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)以提升城市品牌實力。

湛江、陽江、茂名處于西部沿海地帶,其西面是我國與東盟國家之間開展交流與合作的重要橋梁和基地——北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū),東部為珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)。湛江等三市正好位于連接珠三角和北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的樞紐地帶。因此,湛江、陽江、茂名三市要立足自身的發(fā)展基礎(chǔ),一方面要緊密聯(lián)系珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū),另一方面要積極響應(yīng)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展。湛江等三市可以通過充分利用兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的輻射效應(yīng),與兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)形成良好的互動合作來提升城市品牌實力。

揭陽、潮州、汕頭、汕尾等城市地處東翼地帶,成為了連接珠三角和海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的樞紐。但是,東翼城市除汕尾外,其余三市離珠三角地區(qū)較遠(yuǎn),與海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)接近,其中,汕頭本身就是“海西區(qū)”的中心城市之一。因此,積極響應(yīng)海西區(qū)的發(fā)展,加強(qiáng)與海西區(qū)的合作與交流,有效開展相互間的產(chǎn)業(yè)整合,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈的相互延伸,在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、引進(jìn)資本和技術(shù)等方面實現(xiàn)有效對接等等應(yīng)該是東翼城市的重要發(fā)展策略。因而,東翼城市既要有效利用省內(nèi)發(fā)展力量,又要充分利用外部資源,積極參與區(qū)域共建,以此來逐步提升自身競爭力,逐步實現(xiàn)城市品牌實力的提升。

韶關(guān)、河源、梅州三市位于北部山區(qū),是連接泛珠三角合作區(qū)的樞紐地帶,地處珠江水系上游,其生態(tài)地位至關(guān)重要,對整個泛珠三角區(qū)域都具有重要的生態(tài)環(huán)境價值。這三個城市的品牌特色應(yīng)該集中體現(xiàn)在對北部山區(qū)地帶促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和建設(shè)上,因而,三市應(yīng)把形成特色鮮明的生態(tài)環(huán)保品牌形象作為提升城市品牌實力的突破口,主要措施有兩方面,一是加強(qiáng)與珠三角地區(qū)的生態(tài)環(huán)境建設(shè)的合作,完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,形成有效、可持續(xù)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)機(jī)制;二是著力于山區(qū)特點(diǎn),大力發(fā)展包括旅游業(yè)在內(nèi)的生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

注釋:

[1]菲利普科特勒.地方營銷:城市、區(qū)域和國家如何吸引投資、產(chǎn)業(yè)和旅游[M],上海財經(jīng)大學(xué)出版社, 2008.

[2] Kotler Philip and Gertner David. Country as Brand, product, and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective [J]. Journal of Brand Management. 2002, 9(4-5):249-261.

[3]西蒙·安霍特.如何打造區(qū)域品牌[M].國家行政學(xué)院出版社,2010.

[4]郝勝宇,白長虹.顧客視角城市品牌概念模型探析[J].城市問題,2008(5):16-22.

[5]郝勝宇,白長虹.從顧客視角建設(shè)城市品牌[J].城市發(fā)展研究,2008(1):60-68.

[6]張瑋,伍青生.長三角城市品牌定位研究——以吸引旅游為例[J].上海管理科學(xué),2008(3):92-97.

[7]張瑋,伍青生.長三角城市品牌定位研究——以吸引投資為例[J].經(jīng)濟(jì)管理,2008(10):53-59.

[8]許峰,賀震,秦曉楠.區(qū)域城市品牌結(jié)構(gòu)識別與發(fā)展戰(zhàn)略研究[J].中國軟科學(xué),2009(5):82-88.

[9]西蒙·安浩.鑄造國家、城市和地區(qū)品牌:競爭優(yōu)勢識別系統(tǒng)[M].上海交通大學(xué)出版社:55-59.

[10]范小軍,城市品牌塑造機(jī)理——成就卓越城市品牌的原理和方法[M].西南財經(jīng)大學(xué)出版社,2008.

[11]楊保軍,彭曉雷,趙群毅,張菁.國家視野下的廣州城市定位[J].城市規(guī)劃,2010(3):25-31.

[12]左正.廣州定位國家中心城市及拓展戰(zhàn)略腹地的構(gòu)想[J].城市觀察,2009(2):33-48.

[13]孔凡娥,周春山.廣州城市腹地劃分及變化研究[J].城市發(fā)展研究,2006(4):7-12.

Research on the Regional Urban Branding Structure from the Administrator’s Perspective: A Case Study of Guangdong Province

Qi Mingde

There exists comprehensive competition and justified cooperation among cities in the same region. Urban brand gradually becomes the preference for intercity competitions. Its development needs extensive marketing and solid infrastructure construction. From the administrator’s perspective and based on the example of 21 prefectures in Guangdong Province, the paper sets up an appraisal index system of urban construction to analyze the branding structure of cities on different hierarchy within the region. The author also suggests strategies for benign competition and cooperation.

city marketing; city branding; branding structure; regional development

book=144,ebook=146

F299.23

10.3969/j.issn.1674-7178.2012.06.014

祁明德,廣東工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院副教授,管理學(xué)博士,研究方向:城市營銷,區(qū)域發(fā)展管理。

(責(zé)任編輯:盧小文)

廣州市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃課題“廣州城市品牌研究:理論構(gòu)建與應(yīng)用對策”(課題編號:11Y37)研究成果。