某多邊界條件下的高懸臂樁設計方案探討

譚 軍,鐘 華

(深圳市綜合交通設計研究院,廣東深圳518003)

0 引言

城市道路周邊多為高層建筑,且道路下面管線密布,錯綜復雜。為盡量壓縮用地,或對重要建筑、管線避免拆遷,道路施工開挖多采用懸臂樁支護。關于樁板墻的設計理論、施工經驗,很多的文獻已有很詳細的論述。市政管線中,燃氣管屬于允許變形擾動最小的一種管道,文獻[1]引入土拱效應,結合有限元模型計算,分析了懸臂樁保護燃氣管時最小水平安全距離;文獻[2]通過分析現場實測數據,并結合數值計算,歸納出了冠梁和支護樁的空間變形模式,推導了基坑中部樁頂最大位移的解析解。在生產建設過程中,實際工程問題并非單一邊界限制條件,懸臂樁的設計也并非只通過樁頂水平位移控制。本文對同時存在高層建筑和地鐵限制條件下的某懸臂樁設計方案進行剖析,希望可以對類似工程提供參考。

1 工程概況

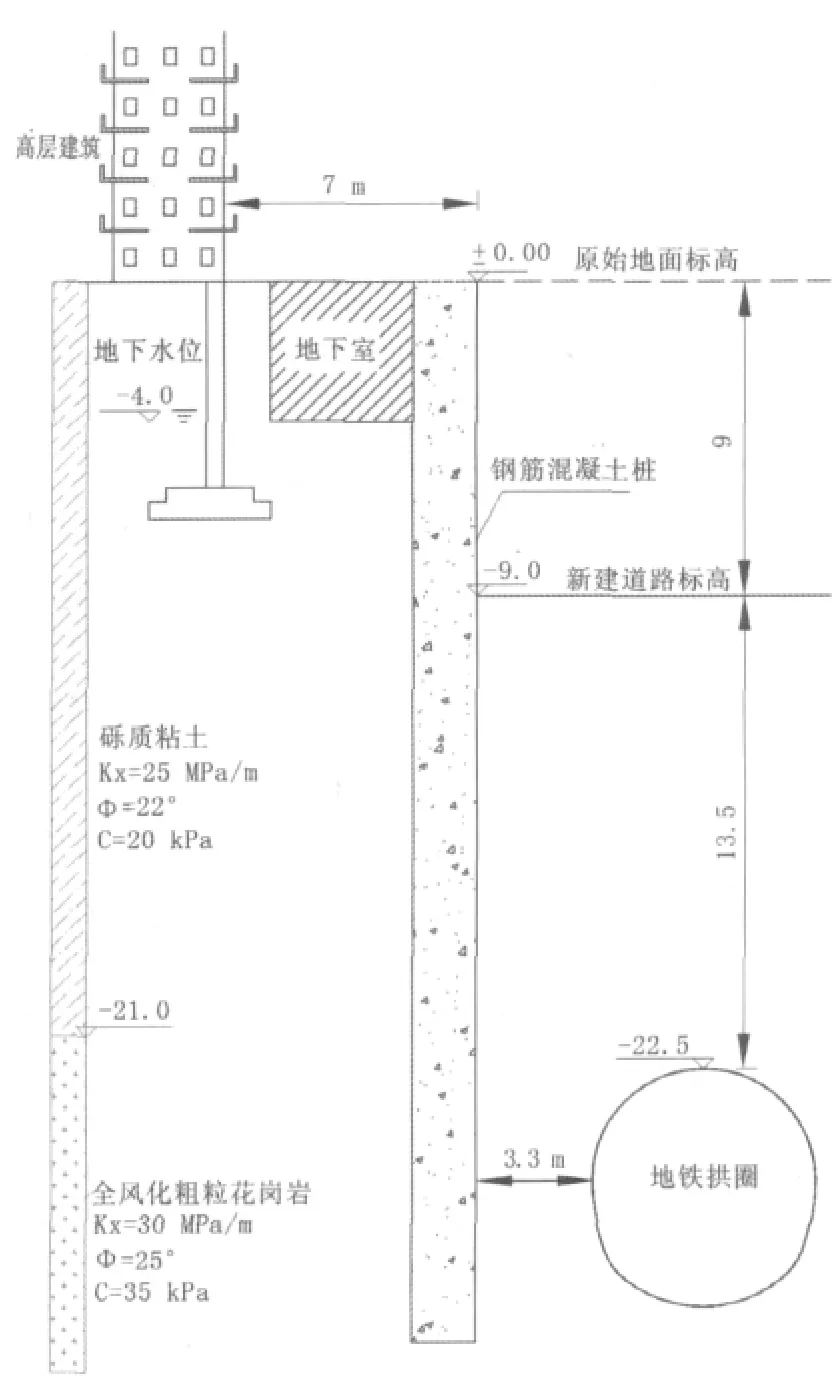

該工程為南方沿海某城市一條城市主干路的實際案例。原地面高為±0.00,新建道路需開挖9.0 m深,離道路邊緣線7m位置,為村民自建的高層建筑,基礎形式是擴大基礎,地面下有4 m深的地下室;地面以下23 m位置為地鐵拱圈頂部。該工點縱向長30 m。其橫斷面示意見圖1。

2 方案設計

本工程支護方案的設計應基于以下兩個原則

(1)盡量避免對高層建筑產生擾動

圖1 斷面示意圖(單位:m)

新建道路的標高較低,如直接開挖施工鋼筋混凝土扶壁擋墻,考慮擋墻埋深,臨空面達10 m,施工開挖將使現狀地下水位降低約5 m,高層建筑擴大基礎的孔隙水壓力隨之降低。由于現狀高層建筑為20世紀90年代村民自建,其抗變形能力很難通過竣工資料反算,孔隙水壓力帶來的擴大基礎不均沉降,很可能導致建筑的開裂。而且即使施工時采用嚴格的止水工藝,由于臨空面較高,最高達10 m,高層建筑基礎承受較大的水平推力,臨時支護存在很大的風險,基于盡量避免對高層建筑產生擾動的原則,采用鋼筋混凝土樁支護。斷面類型采用圓樁。

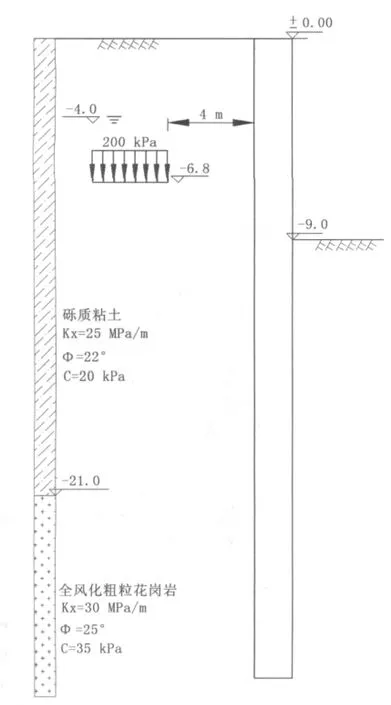

該鋼筋混凝土樁懸臂較大(9.0 m),施工過程最大達10 m,由于其有4 m深地下室,以及其擴大樁基礎,樁基頂部不能施加錨桿(索),只能選用懸臂樁。雖然在理論上懸臂樁的懸臂不可能達9 m之高,但由于樁頂建筑有4 m深地下室,其有效懸臂長度可以適當折減。本項目采用理正軟件進行計算,并結合橋梁博士進行驗算,計算模型見圖2。計算時仍將懸臂長度設置為9.0 m(計算結果偏保守),計算結果為采用1.8 m直徑樁徑,樁間距為2.5 m,入土深度15 m。頂端最大位移為2.4 cm,小于《深圳地區建筑深基坑支護技術規定》的最小水平位移要求。

樁基施工完成后,雖已具備開挖條件,但如直接開挖還將帶來地下水位的下降,引起高層建筑不均勻沉降。解決的方案是在樁與樁之間設置止水板,逆做法施工,止水板通過植筋與樁相接。

圖2 計算模型簡圖

(2)應避免對地鐵產生附加應力

樁基對地鐵產生的附加應力包括水平方向和豎向方向。

樁基對地鐵豎直方向影響,主要是樁的自重通過樁底擴散和樁側土摩擦傳遞給地鐵拱圈的周圍土體。樁底反力和樁側土摩擦力的分擔機理,相關規范[3]尚無明確規定,為徹底避免樁基在豎向對地鐵產生影響,本方案將樁底延伸至地鐵拱圈下1 m位置。

樁基對地鐵水平向影響,主要考察樁側土體所受壓力。根據計算結果,將不同深度的土體反力的大小、方向制成圖3。從圖3可以看出,在地鐵拱圈深度范圍,以及拱頂約8 m豎向范圍內,)樁基與拱圈之間的土體的不受壓力作用或壓力很小(最大為4.1 kPa)。即樁基在水平方向幾乎不對拱圈產生影響。

3 結論

在實際生產建設過程中,很多工程雖然并非一個邊界限制條件,如本文中的懸臂樁的設計不僅需考慮避免對高層建筑產生擾動,還應避免對地鐵產生附加應力。本文主要提供一種思路和論證過程,在某些作用機理、計算理論尚無明確標準、規范的情況下,借助行業內比較成熟的計算軟件,具體問題具體分析,設計方案適當地將安全系數放大,可在保障工程質量的前提下,將工程項目順利推進,實現良好的經濟效益和社會效益。

[1]董捷,黃小美,張永興.燃氣管道與懸臂樁基坑安全間距研究[J].煤氣與熱力,2009(6).

[2]許錫昌,陳善雄,徐海濱.懸臂排樁支護結構空間變形分析[J].巖土力學,2006(2).

[3]JTG D63-2007,公路橋涵地基與基礎設計規范[S].北京:人民交通出版社,2007.