地鐵盾構進洞整體接收裝置變形驗算及壓力試驗研究

魏林春,侯永茂,趙艷鵬,巴雅吉呼

(上海隧道工程股份有限公司,上海200082)

0 引言

目前,盾構法隧道施工的大量增加,盾構進出洞工程作為盾構隧道主要風險之一,隨著盾構進出洞施工事故也不斷增加。盾構進出洞事故對社會和國家造成重大的損失和不可估量的社會負面影響。如1993年5月,高雄捷運某隧道上行盾構進洞施工時,發生洞圈滲漏造成地面沉陷,導致鄰近房屋出現傾斜;2008年8月,南京集慶門站—所街站盾構區間隧道工程集慶門站盾構進洞時發生事故,造成4條區間隧道、2臺盾構被淹;2008年,上海地鐵盾構進出洞工程中出現多起地面塌陷事故,對社會造成較大影響。

本文針對當前盾構進出洞施工環境趨于復雜化,工程施工風險較大的特點,設計了一種新型地鐵盾構進洞整體接收裝置,可大大降低盾構進洞施工發生風險的概率,避免盾構進洞施工中重大工程事故發生。

1 依托工程簡介

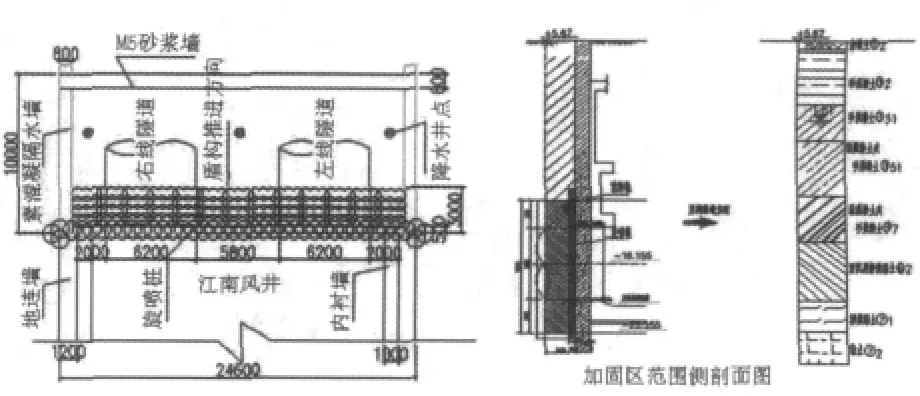

杭州地鐵2號線一期工程錢江世紀城-錢江路站區間盾構從錢江世紀城站始發穿越江南風井、錢塘江、江北風井至錢江路站盾構進洞。江南風井隧道縱坡為28‰,盾構進洞洞圈中心標高為-16.155 m,地表標高+5.67 m。盾構進洞段隧道斷面所處地層主要為:③7粘質粉土夾砂質粘土、⑥2淤泥質粘土。南岸含水層厚度15.6~19.7 m,南岸土層透水性中等,水量豐富,按照常規盾構進洞施工風險較大。該盾構到達整體接收裝置是以下行線盾構達到江南風井進洞工程為依托進行設計的。江南風井進洞地基加固示意圖如圖1所示。

圖1 江南風井進洞段地基加固示意圖

2 盾構進洞整體接收裝置設計及變形驗算

2.1 盾構進洞整體接收裝置設計簡介

盾構進洞整體接收裝置通過內部壓力平衡洞門外水土壓力,確保盾構進洞工程中施工安全。盾構進洞整體式接收裝置按照杭州地鐵2號線錢江世紀城-錢江路站區間江南風井盾構進洞工程要求0.3 MPa壓力設計,裝置共分為5個筒體和1個端板,每段筒體和端封板又分為上、下兩半,上、下兩容器間由8.8級M27高強螺栓連接。筒體一為過渡環,一端按照隧道縱坡28‰設置與洞門連接,另一端與后面筒體法蘭連接;筒體二、筒體三及筒體四為標準環,相互通過法蘭連接;最后為平面端板。盾構進洞整體接收裝置簡圖如圖2所示。

2.2 盾構進洞整體接收裝置變形驗算

盾構進洞整體式接收裝置設計完成后,為了保證進洞接收裝置能夠安全有效地應用于工程中,在裝置加工前,根據盾構進洞整體接收裝置實際的使用工況,建立整體接收裝置的細部三維有限元模型,并對整體裝置及支撐的受力情況進行了研究。

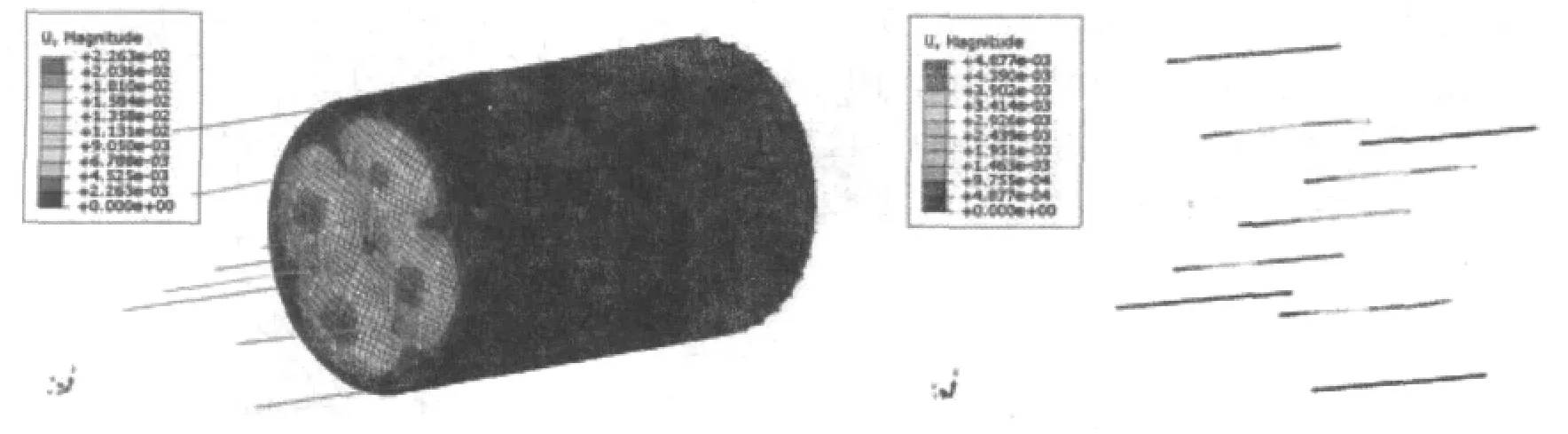

計算模型根據實際情況,考慮了裝置肋板與筒身的焊接方式,裝置與支座支撐方式及整體接收裝置的坡度等因素。同時為了模擬計算的方便,將過渡環與洞口焊接位置設為固定約束、法蘭間的連接設定為兩個法蘭為一個整體、端封板上的梁及后支撐簡化為梁單元等模型簡化措施。有限元計算模型如圖3所示。

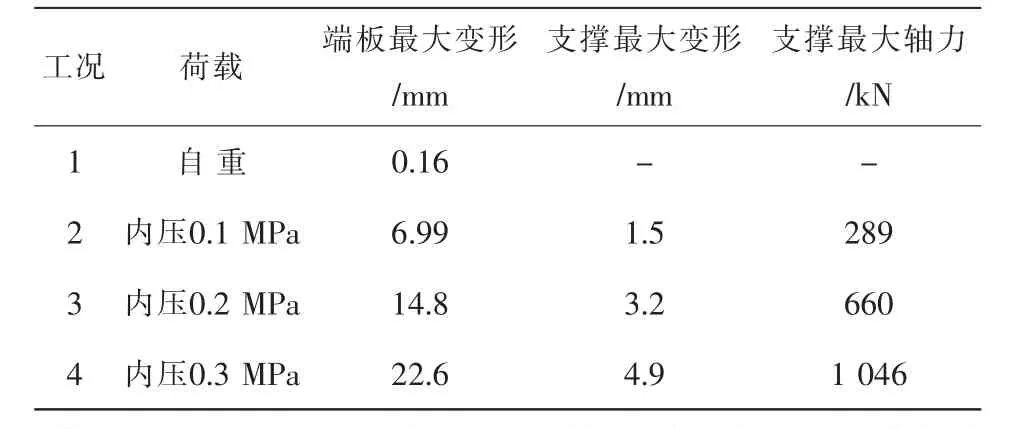

數值計算共考慮四個工況:自重荷載;最大0.1 MPa水壓;最大0.2 MPa水壓;最大0.3 MPa水壓。圖4為0.3 MPa水壓下裝置筒身及支撐變形云圖。可見在0.3 MPa作用下筒體變形較小,端板最大變形約2.26 cm,后支撐最大變形為4.9 mm,裝置應力水平均在設計范圍之內,裝置處于安全有效工作狀態。表1為四個工況裝置變形計算結果匯總表。

表1 不同工況下裝置變形計算結果匯總表

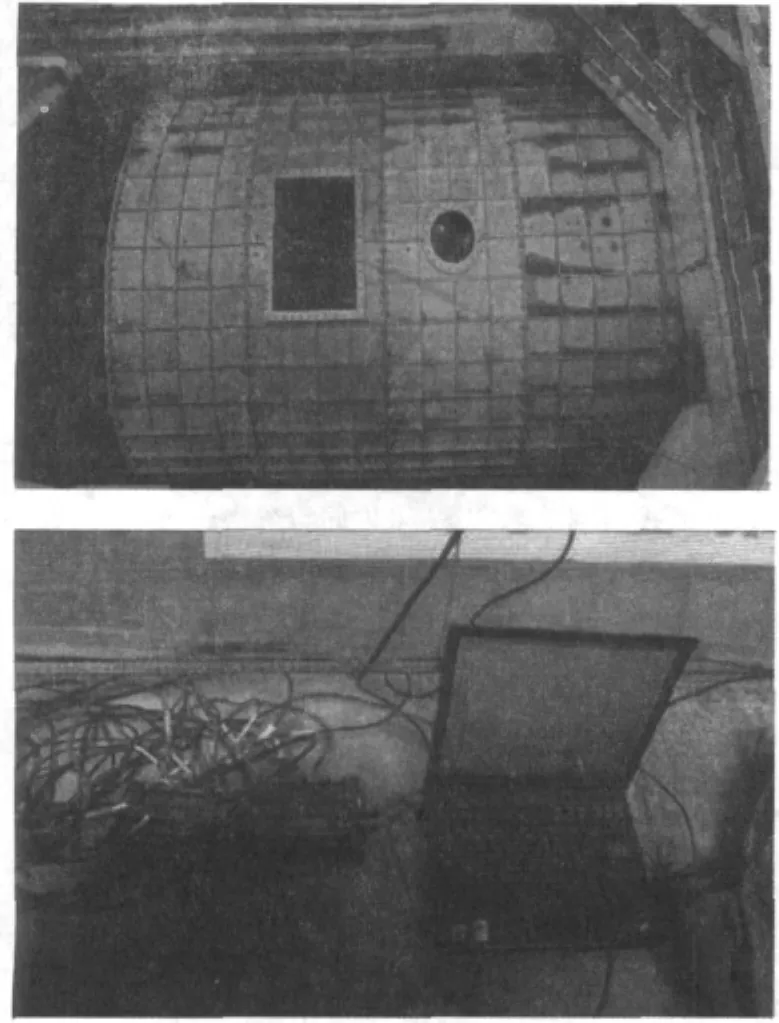

3 盾構進洞整體接收裝置現場壓力試驗

盾構進洞整體接收裝置安裝完成后,為了檢驗裝置的密封性與可靠性,對裝置進行注水壓力密封試驗。通過對裝置進行注水分級加壓,從0.05 MPa開始,每級增加0.05 MPa壓力,最大水壓為0.3 MPa,共進行了六個工況。分級加壓過程中對第三環筒身各處、端板及支撐后靠地墻布置電子位移計監測點,對支撐布置軸力計測點,試驗監測數據采用自動數據采集系統進行實時自動監測。根據實時監測數據反饋,動態了解盾構進洞整體接收裝置的變形情況,指導盾構進洞整體接收裝置壓力試驗安全實施。圖5為盾構進洞整體接收裝置現場試驗實景。

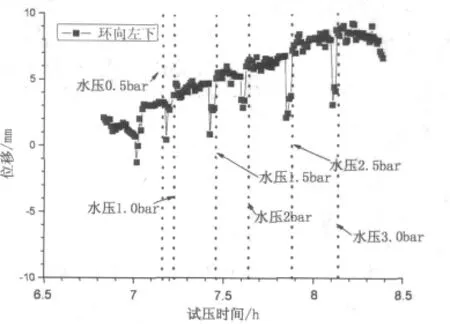

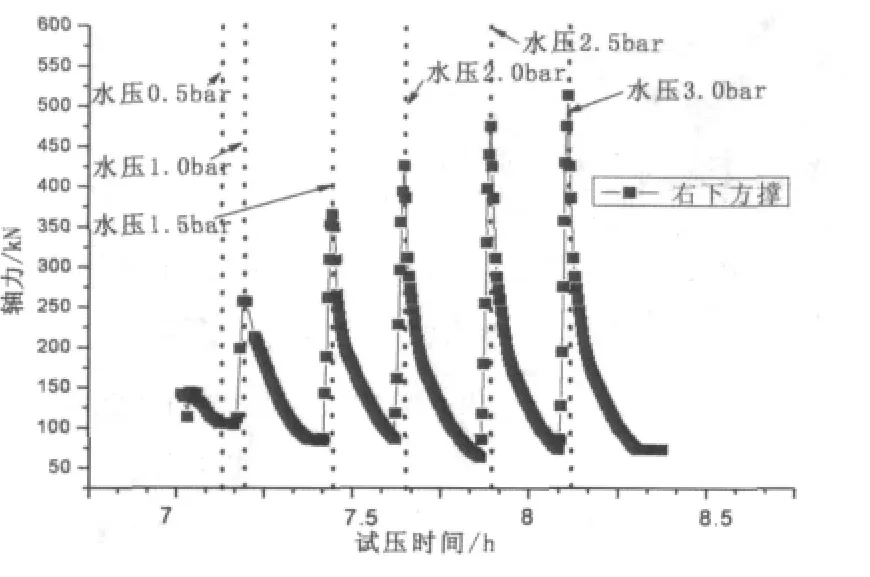

圖6為不同工況下第三環左下位移計測點的監測曲線。由圖6可見,水壓為0.05 MPa時,筒體變形約為5 mm,水壓為0.3 MPa時,筒體變形約為8 mm。圖7為不同工況下的支撐軸力監測值變化曲線。在試驗工況下,支撐軸力增長迅速,軸力曲線隨著注水的進行與停止上下波動,水壓0.3 MPa時軸力最大約為520 kN。

4 結語

本文針對當前復雜的地鐵盾構進洞施工環境,設計了一種新型地鐵盾構進洞整體接收裝置,分別通過數值計算分析和工程現場壓力試驗對盾構進洞整體接收裝置進行了驗證研究。數值計算結果和工程現場試驗結果較為吻合。研究結果表明,地鐵盾構進洞整體接收裝置設計滿足杭州地鐵2號線錢江世紀城-錢江路站區間江南風井盾構進洞工程施工要求。

圖3 裝置的三維有限模型

圖4 0.3MPa水壓下簡身及支撐變形云圖

圖5 眉構進洞整體接收裝置現場試驗實景

圖6 簡體環向左下位移變化曲線圖

圖7 支撐的軸力變化曲線圖

[1]周文波.盾構法隧道施工技術及應用[M].北京:中國建筑工業出版社,2004.

[2]趙峻,戴海蛟.盾構法隧道軟土地層盾構進出洞施工技術[J].巖石力學與工程學書報,2004,23(增2):5147—5152.