地域文化在市政工程建筑設(shè)計(jì)中的運(yùn)用——綜合性水廠建筑創(chuàng)新案例分析

黃雄志

(上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海市 200029)

1 水廠建筑設(shè)計(jì)現(xiàn)狀和問題

市政工程建設(shè)是我國城市化進(jìn)程的重要組成部分,市政工程類建筑應(yīng)該和城市的公共建筑一道共同參與現(xiàn)代城市的發(fā)展,以展示社會(huì)發(fā)展的整體形象。然而,作為市政工程之一的一些水廠工程盡管伴隨著城市化進(jìn)程的加快在各地新建、改建的數(shù)量與規(guī)模逐漸增多,但它們在提升城市形象、考慮人的因素及與環(huán)境協(xié)調(diào)等方面表現(xiàn)相對滯后,已經(jīng)不符合時(shí)代發(fā)展的要求。具體表現(xiàn)為:第一,水廠總平面布置過于偏重于按照工藝流程進(jìn)行布局,沒有按建筑總平面布置原則協(xié)調(diào)各建筑物之間合理的對應(yīng)關(guān)系,交通組織布置不合理,土地不能有效合理地使用,建筑能耗加大等;第二,廠區(qū)建筑組群形態(tài)構(gòu)成設(shè)計(jì)及立面風(fēng)格把握上沒有一種正確的設(shè)計(jì)理念指導(dǎo),造成部分水廠的建筑立面雖然借用了一些現(xiàn)代商業(yè)建筑手法,但由于沒有考慮與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)關(guān)系,建筑仍然缺乏生命力。

2 提高水廠建筑設(shè)計(jì)需要新思維

改變水廠建筑的滯后面貌,需要新思維。我們要在市政建筑設(shè)計(jì)的盲點(diǎn)中探索一條新路,找出問題的原因和解決方案,這要從以下3個(gè)方面去著手。

(1)時(shí)代要求。我國自改革開放以來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,整個(gè)國家的公共民用及市政工程設(shè)施都在突飛猛進(jìn)地發(fā)展,這極大地改善了城鄉(xiāng)人民的生活與居住環(huán)境,也促進(jìn)了城市的整體發(fā)展。比如現(xiàn)在規(guī)劃設(shè)計(jì)一個(gè)公共項(xiàng)目,不管是公共民用建筑還是市政工程建筑,除一些具體技術(shù)要求有差異外,總體上在城市規(guī)劃與景觀、人與環(huán)境關(guān)系、節(jié)能環(huán)保、文化傳承等方面,建筑上考慮的方向基本是一致的。所以提高市政工程類建筑的地位,讓建筑能充分反映我們這個(gè)社會(huì)發(fā)展的文化延續(xù)性是時(shí)代賦予的必然使命。由此可以認(rèn)為,市政工程建筑,如軌道交通工程、地下空間工程、城市道路橋梁、濱江防洪工程、城市水處理廠工程等是我們這個(gè)時(shí)代進(jìn)步發(fā)展的產(chǎn)物,它們應(yīng)該和城市的公共民用建筑一樣,有塑造和提升我們城市發(fā)展總體形象的重要責(zé)任。

(2)水廠具體要求。我國是個(gè)水資源缺乏的國家,加上近年來的快速粗放型發(fā)展,給用水環(huán)境造成很大污染,急需提高水處理技術(shù)以改變用水環(huán)境。其二,隨著城市化進(jìn)程的加快、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重組發(fā)展、人口的增加等,促使各地政府主管部門增加水廠的新建和改建速度以適應(yīng)要求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅無錫地區(qū)就有大型綜合性水廠和泵站十幾座,而2008年太湖藍(lán)藻事件發(fā)生后,許多水廠面臨新建改建任務(wù)。其三,綜合性水廠占地面積往往在100畝以上,其選址往往跟著水源地走,有些建造在城市中,還有些建造在江河沿線的風(fēng)景區(qū)域,如有百年歷史的上海楊樹浦水廠就是沿江而建。由此我們不難看出,水廠水處理技術(shù)的提高,增加了水廠的多種功能,使得水廠像個(gè)匯聚工業(yè)與民用建筑的綜合體,而各地大量水廠的出現(xiàn),勢必對城市的建筑景觀、風(fēng)格等帶來影響,所以提高水廠建筑景觀是水廠適應(yīng)城市發(fā)展的具體要求。

(3)創(chuàng)新指導(dǎo)原則和措施。水廠建筑要?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展必須打破原有落后的所謂“廠房”設(shè)計(jì)理念,創(chuàng)造新思維。這種新思維歸納為:探索運(yùn)用根植于地域文化的精神要素進(jìn)行市政建筑的現(xiàn)代景觀改造,同時(shí)按建筑設(shè)計(jì)原理進(jìn)行重構(gòu)。

千百年來的歷史積淀和文化濃縮于城市之中,而每個(gè)城市都有其獨(dú)特的歷史背景和地域文化特質(zhì),這種文化正是我們要傳承的,因此,在現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)中,只有立足于地域文化特性,傳承歷史文化帶給我們的生命力,通過對建筑表現(xiàn)手段的仔細(xì)推敲,注重建筑文化和城市文化的弘揚(yáng)與營造,才能使我們設(shè)計(jì)的建筑成為有生命的建筑。公共建筑是這樣,市政建筑水廠建筑也應(yīng)該是這樣。

3 地域文化在水廠建筑設(shè)計(jì)中的運(yùn)用案例分析

大型綜合性水廠一般由廠前區(qū)辦公、生活附屬設(shè)施建筑和廠區(qū)生產(chǎn)性建筑等組群組成。由于其占地面積大,建筑內(nèi)容多,大都臨水而建,在部分城市中都按重點(diǎn)工程和景觀工程來做。都江堰市西區(qū)自來水廠和江陰澄西水廠供水工程就是如此,一個(gè)建在都江堰風(fēng)景區(qū),一個(gè)建在長江邊上,其建筑對當(dāng)?shù)囟跃哂写硪饬x。

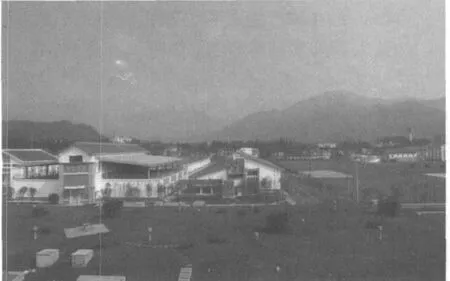

都江堰市西區(qū)自來水廠工程(見圖1)和江陰澄西水廠供水工程分別于2008年和2010年開始設(shè)計(jì)。現(xiàn)設(shè)計(jì)已經(jīng)完成,其中都江堰市西區(qū)自來水廠已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)作,江陰澄西供水工程目前正在施工中。這兩個(gè)工程都是投資巨大惠及民生的市政工程,都是建在有文化根基和地域特色較濃厚的地區(qū)。為使建筑風(fēng)格更好地融入當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境,經(jīng)研究決定采用地域文化因素作為設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則,并作以下幾點(diǎn)探索實(shí)踐。

圖1 都江堰西區(qū)水廠全景(一)

3.1 考慮地域文化的體現(xiàn)和環(huán)境的融合

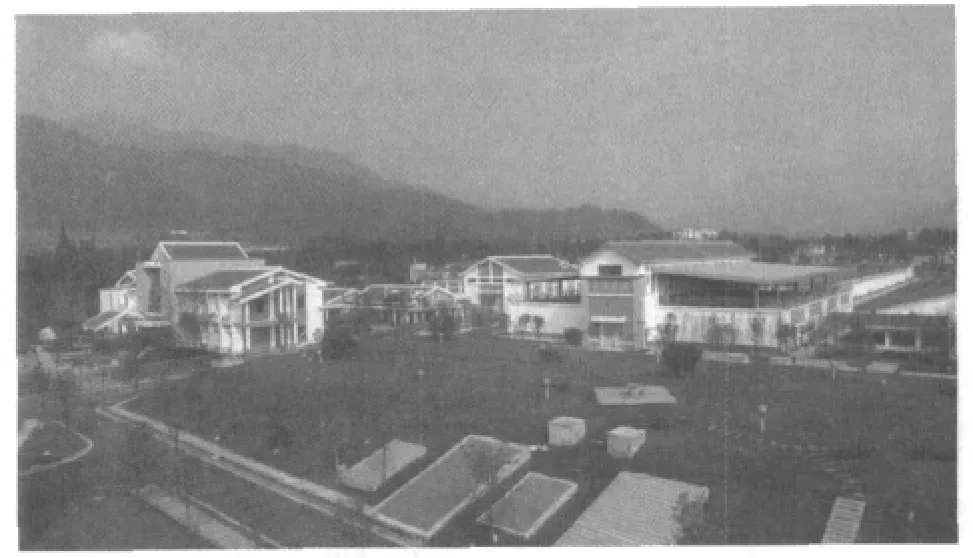

(1)在都江堰市西區(qū)水廠工程建筑設(shè)計(jì)中,首先考慮水廠建筑如何和世界知名的文化古城相匹配,這也是當(dāng)?shù)匾?guī)劃主管部門的規(guī)定。歷史悠久,文化底蘊(yùn)深厚,人文景觀濃郁,自然生態(tài)完整,是都江堰市的一大特征,而該工程位置又處于離古老的都江堰水利工程景區(qū)不到2 km的區(qū)域。這里青山綠水環(huán)抱,川西古樸的民居自然點(diǎn)綴其中,所以將川西民居中含有的文化脈絡(luò)加以提煉、概括,運(yùn)用到水廠建筑中去,使它成為一個(gè)充分結(jié)合自然環(huán)境的、有時(shí)代特征的地域性文化建筑,提高它在災(zāi)后新城景觀風(fēng)貌中的表現(xiàn),是我們自始至終考慮的首要因素。見圖2。

圖2 都江堰西區(qū)水廠全景(二)

我們在設(shè)計(jì)上考慮兩點(diǎn):第一,廠區(qū)雖占地8萬m2,但我們盡可能減少土地的使用率,比如將水處理池疊加起來,留下的空地可以保護(hù)原生態(tài)的自然環(huán)境,增加綠化面積,和周圍的青山綠水環(huán)境相協(xié)調(diào)。這相當(dāng)于中國畫里的“留白”作用,而這種“留白”是符合自然肌理的,是創(chuàng)造價(jià)值的。第二,建筑物盡量按建筑布置原理(包括總平面)連成組群合理布置。雙坡屋頂,粉墻黛瓦與遠(yuǎn)處的山峰呼應(yīng),和諧而美麗。

(2)江陰澄西水廠供水工程設(shè)計(jì)中,我們同樣不把它看作是一個(gè)工業(yè)建筑部落,而是一個(gè)與江陰蘇南歷史風(fēng)貌和城市發(fā)展建設(shè)相適應(yīng)的城市地域建筑體系,自始至終讓建筑融合在周圍自然環(huán)境中,使建筑物與傳統(tǒng)空間對接(見圖3)。江陰地屬長江南岸,與無錫比鄰,物華豐富,人民勤勞,其民居種類中有江南園林建筑形式,也有徽派建筑的風(fēng)格。廠區(qū)占地10萬m2,背靠長江,根據(jù)甲方意愿和周圍環(huán)境,我們嘗試打造出一種含徽派元素的建筑風(fēng)格,在市政建筑中尋求突破。徽派元素不光運(yùn)用在廠前區(qū)建筑物上,也運(yùn)用在廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)建筑物上,使人進(jìn)入廠區(qū)能體驗(yàn)到一種宜人和諧的親切感,在一個(gè)適宜的環(huán)境之中工作和學(xué)習(xí)。

徽派建筑是中國傳統(tǒng)建筑的經(jīng)典,但怎樣在“傳統(tǒng)”與“現(xiàn)代”中找到平衡,又怎樣將一些車間廠房建筑也與時(shí)偕行,是擺在建筑師面前的一個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn)。最終我們找到與傳統(tǒng)徽派建筑形式對接的突破口。首先在總平面上打破常規(guī),建筑物(包括車間)盡可能南北向規(guī)整布置,這樣雖然工藝管道多,增加了長度,但建筑組群形成南北向高低錯(cuò)落,順勢而下的態(tài)勢,建筑物組群雙坡屋面整體的美感就顯現(xiàn)出來,融入了周圍環(huán)境;另外,在廠前區(qū)用廊、墻、天井的合圍營造出一種傳統(tǒng)建筑與園林結(jié)合的美感,使員工和參觀者在工作之余身心得到舒展。

圖3 江陰澄西水廠綜合樓鳥瞰圖

3.2 考慮傳統(tǒng)建筑符號(hào),用現(xiàn)代建筑手法表現(xiàn)立面型式

立面是正確反映建筑師在建筑設(shè)計(jì)中執(zhí)行設(shè)計(jì)理念的標(biāo)志。為了能在設(shè)計(jì)中表達(dá)地域文化的傳承,我們對兩個(gè)水廠所處地區(qū)民居的傳統(tǒng)建筑符號(hào)與風(fēng)格進(jìn)行了大量的研究。

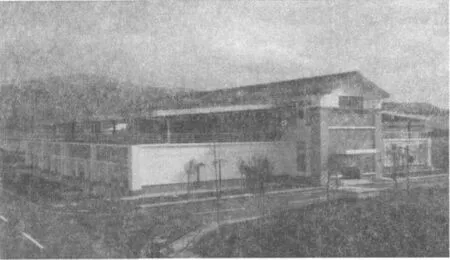

在都江堰市西區(qū)自來水廠工程中,我們將川西民居中的一些符號(hào)元素通過現(xiàn)代手段加以運(yùn)用。如在立面上,我們通過外凸墻柱、不同的角窗、花格窗等的運(yùn)用而形成傳統(tǒng)感;外墻選用當(dāng)?shù)氐脑际牡冗M(jìn)行外墻面的點(diǎn)綴與裝飾,既與周圍傳統(tǒng)建筑相協(xié)調(diào),也表達(dá)對低碳、環(huán)保的重視。關(guān)于色彩,我們注意到,中國的傳統(tǒng)建筑其實(shí)是主張大膽運(yùn)用色彩的。該工程中,我們用深桔黃色作為外墻面色彩的點(diǎn)綴,非常醒目,讓人感覺這是一個(gè)與民居風(fēng)格不同的有時(shí)代性的水廠建筑群,但又與民居中的棕色等色彩似曾相識(shí),和而不同,充分表達(dá)了我們水廠生生不息,積極向上的精神。圖4為都江堰西區(qū)水廠濾池實(shí)景圖。

圖4 都江堰西區(qū)水廠濾池實(shí)景圖

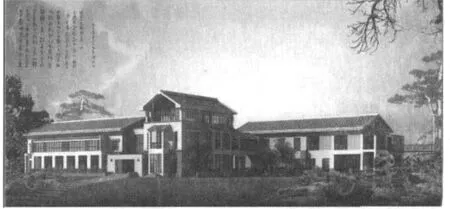

在江陰澄西水廠供水工程立面設(shè)計(jì)中,我們強(qiáng)調(diào)將傳統(tǒng)徽派建筑立面簡約化、精煉化,取其“意”而部分舍其“形”,這主要反映在外墻裝飾材料的運(yùn)用及外墻色彩的控制上。外墻裝飾材料我們盡可能采用既有裝飾效果又有低碳環(huán)保功能的材料,如天然石材、鵝卵石、重竹等;外墻色彩以“灰”和“白”為主色調(diào),加上裝飾重竹的棕色,這樣既能與傳統(tǒng)徽派民居相呼應(yīng),又不失現(xiàn)代簡潔大方的風(fēng)格(見圖5)。

圖5 江陰澄西水廠綜合樓效果圖

3.3 考慮自然生態(tài)環(huán)境,注重綠色建筑設(shè)計(jì)

對自然環(huán)境的尊重是人類首先要考慮的問題。面對日益脆弱的自然生態(tài)環(huán)境,對原生態(tài)環(huán)境的保護(hù)以及最大限度降低建筑對環(huán)境的破壞,成為我們的設(shè)計(jì)重點(diǎn)。設(shè)計(jì)中,我們將生態(tài)節(jié)能列為重點(diǎn),進(jìn)行系統(tǒng)化綜合考慮。設(shè)計(jì)中兩個(gè)水廠通過整體設(shè)計(jì),系統(tǒng)控制,使建筑綜合節(jié)能效果大幅提升。同時(shí),針對項(xiàng)目的特征和造型要求,合理利用建筑材料,如天然石材、輕質(zhì)墻體、節(jié)能玻璃、鋼結(jié)構(gòu)等,減少對粘土磚等材料的利用,充分體現(xiàn)節(jié)材、節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展的綠色建筑設(shè)計(jì)理念。另外,在兩個(gè)水廠綠化設(shè)計(jì)中有意將周圍的自然環(huán)境及草木花樹引入水廠中,視水廠的景觀園林是自然環(huán)境的一種延伸,并在水廠內(nèi)部得以升華,綠化率達(dá)到35%。這樣,既兼顧了工藝流程的布置,又強(qiáng)調(diào)通過合理的建筑規(guī)劃考慮及綠色建筑設(shè)計(jì),創(chuàng)導(dǎo)以人為本的概念,滿足人們的生產(chǎn)工作需要(見圖6)。

總之,市政工程建筑設(shè)計(jì)是建筑師不可回避的課題,如何設(shè)計(jì)直接影響其在城市景觀中的表現(xiàn)。在都江堰市西區(qū)自來水廠工程和江陰澄西水廠供水工程兩個(gè)大體量綜合性水處理廠的建筑設(shè)計(jì)中,我們創(chuàng)新并實(shí)踐用地域文化的理念來指導(dǎo)設(shè)計(jì)獲得了有關(guān)專家的好評(píng)。大家普遍認(rèn)為,這種做法有助于開拓市政工程類建筑的新思路。都江堰市西區(qū)自來水廠工程的建筑設(shè)計(jì)還獲得2011年度上海市建筑學(xué)會(huì)創(chuàng)作獎(jiǎng)。我們期待市政工程建筑繼續(xù)發(fā)展,從而充分展示我們社會(huì)發(fā)展進(jìn)步的整體形象和時(shí)代精神。