雨水收集利用系統的探討

糜思慧

(上海現代建筑設計(集團)有限公司市政工程設計院,上海200041)

0 前言

隨著城市化的進一步加速,城市缺水的矛盾也進一步加深,環境與生態問題也同步擴展。為了解決缺水、環境、生態等一連串的矛盾,人們開始關注雨水的收集和利用。近十年來,城市雨水利用技術有了突飛猛進的發展,以適應現代化城市對水資源的保護和城市水生態環境保護,以及可持續發展的要求。

現代城市雨水利用是一種新型的多目標綜合性技術,可實現目標有節水、水資源保護、控制城市水土流失和水澇、減少水污染和改善城市生態環境等。目前上海許多住宅小區也以改善和提高人們居住環境和生態環境為目標和出發點,已逐步建設了分散住宅和建筑群集中式的雨水集蓄利用中水系統;屋頂綠化雨水利用系統;生態小區雨水綜合利用系統等。

1 雨水收集利用的必要性

隨著城市的建設發展,一方面澆灌綠化、沖洗馬路、消防等公益用水及洗車等新興用水行業的增加加重了自來水供應的負擔,另一方面在暴雨季節也會給城市帶來雨水排放的困難。雨水收集利用正好解決了上述兩個問題,并且可以減少城市道路雨水徑流量,減輕城市排水的壓力,所以雨水收集利用系統的設計是十分必要和及時的。

2 雨水收集利用的可行性

根據雨水利用的相關規范,權衡技術帶來的效益和所投資金,雨水收集利用適合于年降雨量400 mm以上的地區,對于年降雨量小于400 mm則不提倡。參照農業雨水利用的經驗,年降雨量小于300 mm的地區不提倡發展人工匯集雨水灌溉農業,而注重發展強化降水就地下入滲技術與配套農藝高效用水技術。所以年降雨量小于400 mm的城市可采用雨水入滲。

因此雨水充沛是雨水收集利用的先決條件,根據資料統計,上海市年均降雨量1 164.5 mm,年均最大月降雨量169.6 mm(6月),南京市年均降雨量1 062.4 mm,年均最大月降雨量193.4 mm(6月),杭州市年均降雨量1 454.6 mm,年均最大月降雨量231.1 mm(6月),江浙滬一帶的氣候特征可以發展這一系統。匯流的介質里屋面是一個最好的雨水收集點,其水質相對較好,便于收集,宜于直接利用。另外馬路、廣場、操場、綠地等也是收集雨水的好地方。所以江浙一帶有足夠的雨水,有足夠的雨水收集場所,雨水收集利用是可行的。

3 收集雨水的方法

(1)地下蓄水池,用于收集屋頂、庭院和地面的雨水,所收集的雨水主要用于洗車、澆灌綠化、水景噴泉或消防用水等。蓄水池的結構主要為鋼筋混凝土,并設有去除初期雨水、過濾、沉淀池等裝置。這種蓄水池還需要收集、輸送系統,因此,技術要求高,投資較大。

(2)地上儲雨容器(桶、罐),多用于收集屋頂雨水,所收集的雨水主要用于庭院灑水、澆灌花草,節約自來水。儲雨容器主要為鐵桶、塑料罐和其他容器等,體積一般都小于1 m3。根據水的用途可以考慮安裝或不安裝初期雨水去除器。這種儲雨裝置可以直接接在雨水立管上,制作簡單。

4 某基地屋面雨水收集利用的設計實例

該基地的水是作為主要景觀元素提供了多樣性的景觀效果,水系設計的主旨體現為水資源的節約利用——最為理想和經濟的凈水資源是通過屋頂排水收集而來的自然降水。為了在非雨季也能夠有可利用的水資源,收集的屋頂雨水將被儲存在地下蓄水池中,并通過砂濾池處理后經水泵打入湖內,以此來彌補湖水的蒸發損失(見圖1)。

圖1 屋面雨水收集利用實例示意圖

4.1 屋面雨水量計算參數

(1)江蘇省某市暴雨強度公式:

式中:P——暴雨重現期,屋面P=10 a;

t——降雨歷時,min。降雨歷時公式如下:t=t1+m·t2(min)

式中:t1——地面積水時間,t1=5 min;

t2——管內雨水徑流時間, min;m——管道折減系數,m=1~2;

q——暴雨強度,L/s·hm2。

(2)雨水量計算公式:

Q=q·ψ·F(L/s)

式中:Q——雨水設計流量,L/s;

q——設計暴雨強度,L/s·hm2;

ψ——徑流系數,平屋頂0.85,綠化屋頂0.35;F——匯水面積, hm2。

(3)粗糙系數:塑料管 n=0.01。

(4)管道最小設計流速為0.75 m/s。

4.2 雨水利用系統

基地屋面雨水利用系統是利用生態學、工程學、經濟學原理,通過人工凈化和自然凈化的結合,雨水集蓄利用、滲透與園藝水景等相結合的綜合性設計,從而實現建筑、園林、景觀和水系的協調統一,實現經濟效益和環境效益的統一,以及人與自然的和諧共存。這種系統具有良好的可持續性,能實現效益最大化,達到意想不到的效果。一般包括屋頂綠化、水景、滲透、雨水回用、收集與排放系統等。

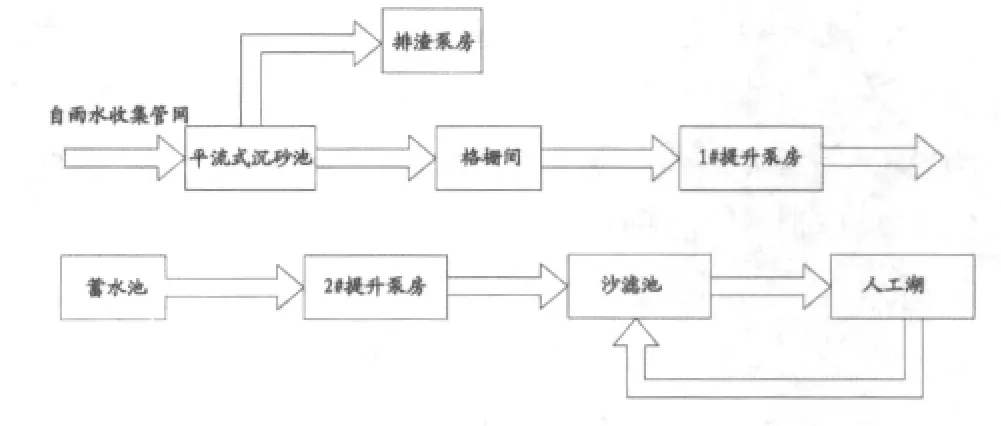

基地的屋頂總面積約7.5 hm2,屋面雨水由屋面雨水管道收集經沉淀池預處理后進入5 000 m3的蓄水池中,主要用于基地內人工湖的補水、景觀水供給以及澆灌。該基地為了保證收集雨水的干凈,設計了兩套雨水收集系統,將屋面雨水收集與其他雨水分開。基地內屋面雨水由立管接至屋面雨水管道集中收集后至平流式沉砂池,然后經格柵間由1#提升泵房提升至蓄水池,接著再由2#提升泵房提升至沙濾池處理,最后排放至人工湖。工藝流程見圖2所示。

圖2 工藝流程圖

雨水通過沉砂池、蓄水池去除了較大顆粒的污染物,然后再經過沙濾池進一步凈化,最后接至人工水體。通過水體基層、水生植物和沙等處理,使水系統達到一種良性循環,使建筑、生物、水等元素達到自然的和諧與統一(見圖3)。

圖3 屋頂雨水收集示意圖

4.2.1 屋頂設計

屋頂綠化是一種削減徑流量、減輕污染和城市熱島效應、調節建筑溫度和美化城市環境新的生態技術,也可作為雨水集蓄利用和滲透的預處理措施。

植物和種植土壤的選擇是屋頂綠化的技術關鍵,防滲漏則是安全保障。植物應根據當地氣候和自然條件,篩選本地生的耐旱植物,還應與土壤類型、厚度相適應。上層土壤應選擇孔隙率高、密度小、耐沖刷、且適宜植物生長的天然或人工材料。屋頂綠化系統可提高雨水水質并減小屋面徑流系數,有效地削減雨水徑流量。

目前國內還推出一種積水樹脂雨水屋檐槽,并且和雨水立管連接為一體。這種樹脂雨水屋檐槽首先不會因為雨水等原因變質,能夠柔和的阻擋負荷;其次它的形狀將滴水量控制在最小范圍,大量雨水不會從屋檐流下,并且不容易受污染,具有清潔感的檐頭還能清晰地勾勒出住宅的輪廓。

4.2.2 平流沉砂池

雨水中可能存在很多漂浮物和大型顆粒物,為防止這些雜物進入蓄水池,之前設置沉砂池。初期雨水的污染物含量很高,如果將這部分雨水排除可以大幅度減輕處理設備的負擔。所以在設計時將初期雨水(2~5 mm)棄流,就近排入基地另一路雨水管道。平流沉砂池內設有進水井、沉砂池和排渣泵房。

進水井首先接納屋面雨水收集系統的雨水,井內設有溢流管、進水閘門,結構形式采用鋼筋混凝土結構。進水井后進入沉砂池,設計水平流速0.25 m/s,有效水深1.04 m。沉砂池設二格,結構形式采用鋼筋混凝土結構,池底泥砂斗集中排至排渣泵房,泥渣經潛污泵提升后打入市政污水管道。

4.2.3 格柵間

水流經過平流式沉砂池后去除大顆粒后進入格柵間,再去除小顆粒進入蓄水池,結構形式采用鋼筋混凝土結構。過濾掉的顆粒選用格柵除污機2臺,柵條間隙為20 mm,格柵安裝角度75°。鑒于格柵間空間較小,選用回轉式格柵除污機。

4.2.4 1#提升泵房

格柵間后為1#提升泵房,泵房內設潛水混流泵4臺。泵房采用地下式鋼筋混凝土結構。

控制方式:集中與就地相結合,潛水泵根據水池水位啟停,設有水池高低水位報警裝置。

為了便于建成后的運行管理,泵站內應配備下列主要附屬設備:泵站內設液壓計、流量計、H2S監測儀。設置信號及電器控制系統。水泵的開啟和關閉由液位計就地自動控制,同時又可人工控制。

4.2.5 雨水蓄水池

水流由1#提升泵房提升后進入蓄水池。由于雨水的收集和使用是不同步的,所以雨水蓄水池可用于平衡雨水收集量和使用量。

雨水蓄水池設置溢流管,溢流管的直徑大于或等于進水管直徑,管內底標高應高于水池內最高蓄水水位100 mm。蓄水池內設進水管、出水管、溢流管、通氣管。蓄水池容積按5 000 m3考慮。為防止蓄水池內水質變壞,池內設置導流墻。蓄水池采用鋼筋混凝土結構。

為了防止沉淀物在水池內聚集,設計沖洗系統,靠近水池底部沿著周邊呈環形布置,在管道上等距離分布著具有導向性水流作用的噴水口。噴水口與水平成45°夾角,既可以沖刷池底,也可以對水池水進行擾動,使其產生環形的流動,擴大攪動范圍。

4.2.6 2#提升泵房

蓄水池內水流由2#提升泵房提升至沙濾池。泵房與集水池合建,采用漸擴渠過渡。泵房內設置2臺污水泵,將蓄水池內的污水提升至砂濾池。

4.2.7 沙濾池(見圖4)

圖4 沙過濾系統示意圖

沙循環系統引入德國的技術應用于屋面雨水的收集和再利用。沙過濾采用自然的形式,帶有底部種植區的開放盆地作為過濾池。在過濾池底部鋪設排水管,用于將過濾后的雨水引流至人工湖,底部作防水膜以防流入地下。通過雨水徑流過濾,阻止水體富營養化和水體的淤塞,分離水體中的碳、重金屬及磷元素。

過濾池的體積主要按照雨水蓄水量來計算,沙過濾池面積大于100 m3/hm2,最大累計高度值40 m/a。過濾基質通過對過濾雨水成分以及最終過濾凈化需求進行計算。

4.2.7.1 植物種植

沙過濾系統的種植目的在于防止淤積,蘆葦是比較理想的植物,而草、鳶尾屬、香蒲等植物不適合。草對于土壤為過濾基的過濾系統會導致水分滯留時間過程及過度沉淀等不良后果,香蒲則會導致過濾層種生物量增多,使過濾系統過載。在水流入口區域的種植區種植蘆葦,可分離過濾系統表層的沉淀物和懸浮物,進一步穩固過濾池底部土壤層以及增加過濾層氧氣。

4.2.7.2 沙過濾系統

為保證基地內的優良水質,要保持低濃度的磷酸鹽含量。沙過濾系統能確保基地內部水質的長期安全性。 循環周期分為(1)注水期;(2)過濾期;(3)干燥期。每次循環保證最少5d的干燥期,以恢復過濾材料的性能,讓砂層補充氧氣。

沙過濾系統——礫石沙和礫石可濾除細小顆粒;

——含碳酸鹽成分的濾沙,可濾除細小顆粒,微生物,中和COD及氨基鹽含量;

——優質沙可濾除細小顆粒,微生物,中和COD及氨基鹽含量,以及降低磷元素和重金屬元素含量。

過濾層設計0.8 m厚的堿性沙單層過濾層,顆粒直徑 0~2 mm,CaCO3含量大于 2 mg/kg。

沙過濾池設計為至少2 mm厚的HDPE膜密封的泥土地,可確保地下水不上滲,濾池水不下滲到土壤層。密封性需通過滲水測試來確保其不滲透性。

4.2.7.3排水系統

排水系統鋪設于密封層上的25~30 cm厚礫石層中,布滿氣孔的排水管最小直徑150 mm,氣孔的氣口寬度1.0~1.3 mm。排水集水管由封閉管道構成。

排水管間距3~5 m;

排水管長度不大于20 m;

接至蓄水池的排水管數量≤10根。

為防止蘆葦根系造成的負面影響,排水管需覆保護膜。

4.2.7.4安全保障

沙過濾池的浮力上升安全保障取決于過濾池和地下水的標高比例;

為防止過濾系統淤積,沿過濾池的上基線設置緊急溢流槽;

為防止出水口水流湍急而造成的沖蝕,需鋪設石塊等作為防御措施。

5 結語

我國對城市雨水水質特性和相應處理技術的研究尚處于初級階段,隨著城市雨水利用技術的推廣和城市非點源污染控制的開展,雨水凈化處理會受到越來越多的重視。現代城市雨水利用是一項涉及多學科的系統工程,根據項目各種因素和條件的不同,宜采用的方案也可能完全不同,要充分考慮收集利用和各種滲透設施的優缺點及適用

條件,通過水量平衡、水力計算和技術經濟分析來確定方案,力求最佳效

果。關于屋面雨水的收集利用形式及方案仍有待于進一步研究和探討。

[1]建筑與小區雨水利用工程技術規范[S].

[2]中國建筑設計研究院.國家體育場雨水收集池設計[R].

[3]北京泰寧科創科技有限公司.雨水收集與利用系統[Z].