新建38團石門水庫工程溢洪道布置研究

張勝東

(新疆生產建設兵團勘測規劃設計研究院 新疆 烏魯木齊 830002)

1 工程概況

新疆生產建設兵團新建團場38團位于且末縣境內,東距且末縣城150km,西距民豐縣城150km。石門水庫工程是以灌溉為主,防洪、發電等綜合利用的水利水電樞紐。石門壩址區位于莫勒切河出山口處,為中低山地貌,山頂高程2500m,兩壩肩基巖山體較為雄厚。該段河谷呈U型,河谷走向近南北向,河道縱坡11‰。現代河床寬約150m~200m,高程2325m左右,河床表層第四系全新統沖洪積砂卵礫石層厚8m左右,其下伏第四系中更新統冰水沉積砂礫石層厚100m左右。

2 工程設計依據

2.1 工程等別

本水庫工程總庫容7133萬m3,控制灌溉面積18萬畝,裝機容量8MW。根據《水利水電樞紐工程等級劃分及洪水標準》(SL252—2000)的規定:工程等別為Ⅲ等,工程規模為中型。

2.2 泄洪建筑物

泄洪建筑物有溢洪洞和沖沙泄洪洞。泄洪建筑物出擬尺寸如下:

泄洪沖砂洞:位于左岸,進口洞底高程2327.0m,進口孔為5m×4.8m。其任務為施工期導流,運行期泄洪、沖沙、放空水庫,在灌溉發電隧洞未建成之前,承擔灌溉放水任務。

溢洪洞:位于左岸,進口堰頂高程2383m,堰寬40.0m。其泄流量計算式為:

式中:m=0.45,B=40m。

2.3 汛限水位

經分析確定采用汛限水位為2383.0m,并以此作為調洪計算的起調水位。根據水庫多年長系列徑流調節計算,在6月上旬~7月下旬庫水位維持在死水位2350m,長系列徑流調節計算表明,當汛末限制水位2383m時,除了極枯水年之外,一般水庫回蓄至正常蓄水位是有保證的。因此,汛期水位確定為2383m是可行的,以此作為起調水位進行調洪計算是合理的。

2.4 調洪計算原則

汛期起調水位為2383m,按單峰型洪水過程的漲水、退水制定洪水調度原則。

①當庫水位高于正常蓄水位時,溢洪洞開始敞泄。

②特殊工況:泄洪洞不能開啟,只利用溢洪洞泄洪,水庫以溢洪洞泄流能力進行敞泄。

2.5 調洪計算成果

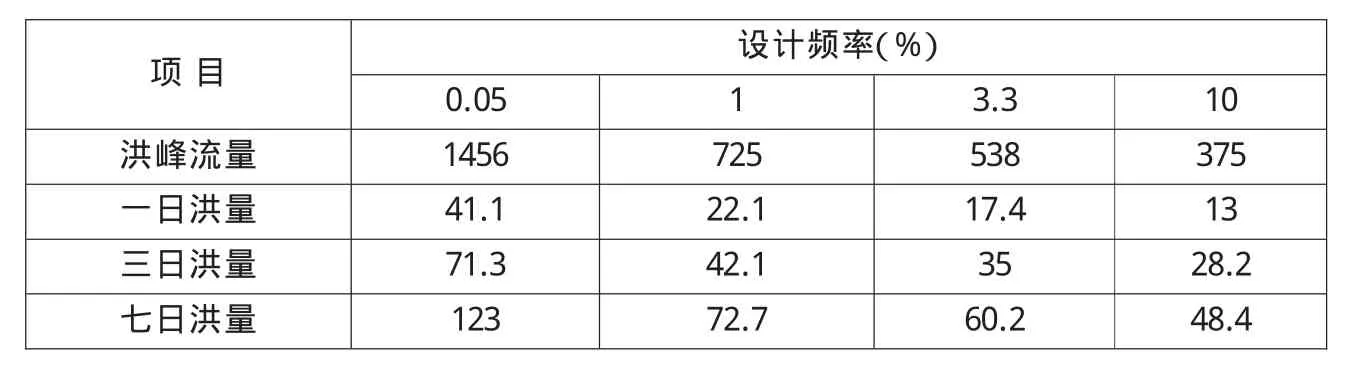

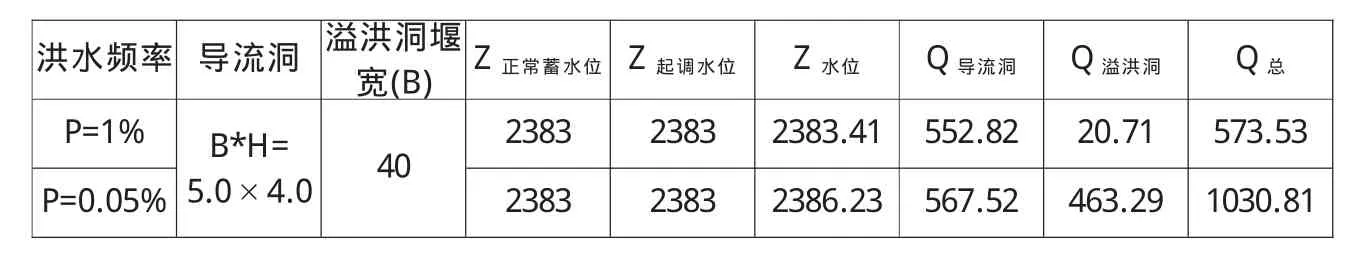

根據水庫的規模,確定水庫設計洪水100年一遇,其洪峰流量Q設=725m3/s,校核洪水2000年一遇,其洪峰流量Q核=1456m3/s,本次設計采用7日洪水作為典型洪水進行分析計算。各種頻率的洪峰流量及洪量詳見表1,石門水庫調洪計算成果見表2。

3 溢洪洞布置

3.1 溢洪隧洞布置

隧洞的線路選擇關系到隧洞的造價、施工難易、工程進度、運行可靠性等方面,應該在勘測工作的基礎上擬訂不同方案,考慮各種因素,進行技術經濟比較后選定。

(1)地形上,左岸岸坡陡立,地形爬坡快,右岸岸坡平緩,進口的開挖較大。

(2)地質上,左岸地層巖性為砂巖,只有隧洞出口處是沖積物和冰磧物。進水口等都坐落于基巖上,右岸地層巖性基本為冰水沉積物。

(3)布置上,左岸可布置溢洪洞,洞身全部都在基巖上,可實現電站、導流洞同側布置,但電站同側布置時發電引水洞需度過河道。右岸布置時洞身只有一部分在基巖上,而大部分在砂礫石上,需采用開敞式溢洪道,且出口段出水渠較長,砂礫石開挖量較大,且產生高邊坡問題。

(4)投資上,左岸溢洪洞相對右岸溢洪道投資要少。

綜上所述,可以看出溢洪洞形式比溢洪道型式較安全且便宜,另溢洪洞布置在左岸比右岸利大于弊,因而在該壩址處將溢洪洞布置在左岸。

3.2 溢洪道的型式選擇

溢洪道有許多種型式。按其所在的位置,可分為河岸式及河床式;按泄水方式,可分為開敞式及封閉式(井式);按有無閘門,可分為控制室及自由式。在沒有合適的溢洪道位置的情況下還可以開鑿泄洪洞泄洪。

開敞式河岸溢洪道又分為正堰式及側堰式兩種型式。前者溢流堰軸線大致與溢流方向垂直;后者溢流堰沿河岸等高線布置,溢流前沿與壩軸線大致垂直。

溢洪道的位置和型式,應根據庫區和壩址區的地形、地質條件和經濟比較來選擇。

(1)庫區有馬鞍形山凹地段,最適宜布置正堰式溢洪道。其優點是:水力條件好,超泄能力大,工程量少。

(2)壩的兩端山坡陡峻,布置正堰式溢洪道開挖量很大時,可考慮采用側堰式溢洪道。其優點是:占用空間小,工程量小。

由于本工程布置空間較小,兩岸山體較陡,所以本階段推薦采用側槽溢洪洞。

控制堰的型式采用WES實用堰,堰頂不設閘門。側槽段斷面采用窄深式梯形斷面,側槽段縱坡i=1/30。

3.3 泄槽段設計

在選擇泄槽軸線時,宜采用直線。當必須設置彎道時,彎道宜設置在流速較小時、水流比較平穩、底坡較緩且無變化的部位。

泄槽在平面上設置彎道時,宜滿足下列要求:

①橫斷面內流速分布均勻。

②沖擊波對水流擾動影響小。

③在直線段和彎段之間,可設置緩和過渡段。

④為降低邊墻高度和調整水流,宜在彎道及緩和過渡段渠底設置橫向坡。

⑤矩形斷面彎道的彎道半徑采用6倍~10倍泄槽寬度。

泄槽的縱坡、平面及橫斷面布置,應根據地形、地質條件及水力條件等進行經濟技術比較確定。

本工程泄槽段采用隧洞型式。

3.4 消能防沖設計

根據《溢洪道設計規范》(SL253-2000)規定:消能防沖設計的洪水標準為1級建筑物按100年一遇洪水設計;2級建筑物按50年一遇洪水設計;3級建筑物按30年一遇洪水設計。同時,還明確規定對低級消能防沖標準的洪水應保證工程的安全和正常運行。

消能設施的良好工況,是樞紐安全運行的關鍵因素之一。選定的消能工應滿足:

表1 莫勒切河石門斷面設計洪水成果表 單位:流量m3/s洪量:106m3

表2 調洪計算成果表 單位:流量m3/s水位:m

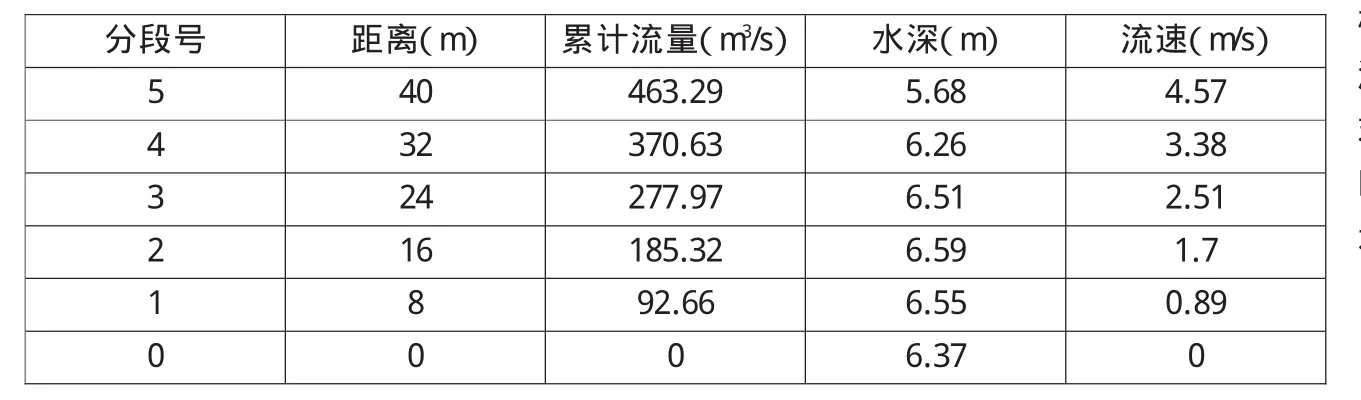

表3 石門水庫側槽內水面曲線計算表

(1)消能效果良好。應能在設計流量及以下各級泄量時,尤其是在常遇洪水時有良好的消能效果。因常遇洪水出現的機率高,所以強調了在常遇洪水情況下的良好消能效果。

(2)結構可靠,并具有良好的防空蝕和抗磨的性能。

(3)淹沒于水下的消能工(如消力池、輔助消能工)應具有運行期檢修的條件。

本工程屬3級建筑物消能防沖按30年一遇設計。由于本工程消能段地基主要以砂礫石為主,水頭高、流速大,所以消能型式選用底流擴散式消能。

4 水力計算

4.1 側槽段變流量水面曲線計算

側槽內水流為空間沿程增加的變量非均勻流,通常用差分形式的基本方程進行計算。在側槽末端與泄槽銜接處設控制段,過渡水深在側槽內無交點,臨界水深可認為發生在控制段末端與泄槽交界處,故側槽末端水深的計算是以校核洪水時的溢洪洞泄流量為Q=463.29 m3/s,來計算控制段末端的臨界水深,以次推算至控制段首端,即側槽末端水深為5.68m,以此推算側槽的水面線。

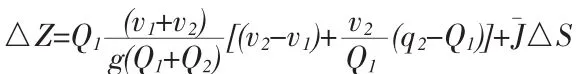

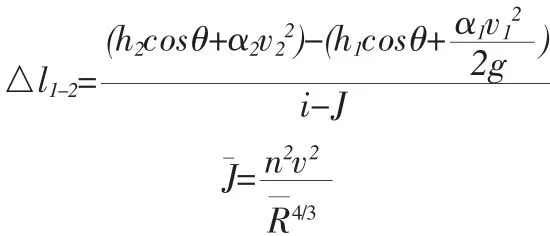

側槽水面線差分形式的基本方程:

式中,△s——計算流段長;

△Z——計算流段△S的兩端斷面的水位差;

J——計算流段內的平均水力坡降;

V1、V2——分別為計算流段上下游斷面的平均流速;

Q1、Q2——分別為計算流段上下游斷面所通過的流量,Q2=Q1+q△S。

根據《水利水電工程PC1500程序集(微機版)》D—11側槽式變量流水面線計算程序計算側槽的水面線,如果計算流段不長,可略去J△S,計算參數為:側槽分段數Z=5,槽內邊坡系數M=0.5,槽內底坡I0=0.033,槽內糙率 n=0.016,長度 lm=40m,首端底寬BU=12m,末端底寬B0=15m,末端處流量Q=463.29m3/s,起端水深H0=6.37m。計算結果見下表3。臨界水深Hk=4.50,臨界底坡Ik=0.199。

4.2 泄槽段水面曲線計算

泄槽段的水面線根據能量方程用分段求和法計算,起始斷面水深為控制段末端的臨界水深hk,以此推算泄槽的水面線。能量方程計算公式:

式中,△ll-2——分段長度,m;

h1、h2——分段始、末斷面水深,m;

v1、v2——分段始、末斷面平均流速,m/s;

α1、α2——流速分布不均勻系數,取1.05;

θ——泄槽底坡角度,°;

J——分段內平均摩阻坡降;

v——分段平均流速,m/s;

R——分段平均水力半徑,m/s。

根據《水利水電工程PC1500程序集》D—7明渠恒定非均勻漸變流水面曲線計算程序計算泄槽的水面曲線,見表4。

4.3 泄槽段水流摻氣水深計算

式中,h、hb——泄槽計算斷面的水深及摻氣后的水深;

v——不摻氣情況下泄槽計算斷面的流速,m/s;

ξ——修正系數,可取1.0 m/s~1.4m/s,流速大者取大值。本設計取1.3m/s。

經計算,0+402斷面的水流摻氣水深hb=3.12m。最終泄槽槽深度取4m,寬度12m。

4.4 消能水力設計

消能防沖設計洪水重現期為30年一遇,相應的洪峰流量為538m3/s,但此時調峰后的下泄流量為383.14m3/s,相應下游水位為2320.25m;根據水面曲線的計算可以確定出口的水深為1.939m,出口流速為28.222m/s。

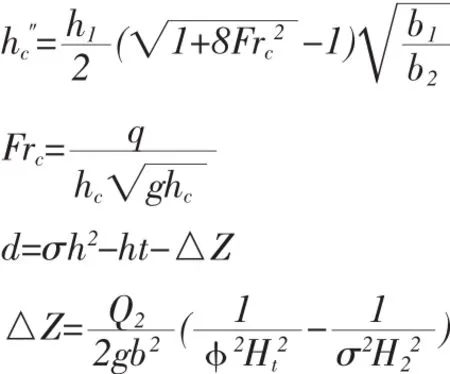

根據洪水頻率P=3.3%時石門水庫的調洪計算結果,溢洪洞的下泄流量Q=383.14m3/s,來進行泄槽的消能設計。根據《溢洪洞設計規范》SL253-2000中下挖擴散式消力池的池深、池長可由下式計算:

LK=0.8L

式中,d——池深,m;

σ——水躍淹沒度,可取1.05;

h1——收縮斷面水深,m;

h2——池中發生臨界水躍時的躍后水深,m;

ht——消力池出口下游水深,m;

△Z——消力池尾部出口水面跌落,m;

b1、b2——躍前、躍后斷面寬度,m;

φ——消力池出口段流速系數,可取0.95;

L——自由水躍的長度,m。

由以上的計算公式試算確定:S=0.74m,LK=46.59,確定消力池的寬度b1=7.0m、b2=19.0m,深度d=5.0m,長度為50m。

5 設計總結及工程優化分析

根據上述對工程設計的介紹,可以得到以下結論:

(1)根據地形選擇布置溢洪道的形式,對溢洪道本身來說,非常有利于建筑物的布置,泄流效果明顯;對于整個樞紐布置來說非常的有力,而且非常的節省投資。

(2)泄槽形式的選擇對本工程的經濟性有很大的影響,但是這往往受到整體布置要求的限制,因此,應通過大量的參數調整加以確定。陜西水利

[1]溢洪道設計規范S L253-2000[S],中國水利水電出版社.

[2]水工隧洞設計規范S L279-2002[S],中國水利水電出版社.

[3]陳寶華,張世儒等.水閘[M],北京:中國水利水電出版社.

[4]陳德亮,王長德等.水工建筑物[M],北京:中國水利水電出版社.

[5]李煒,趙昕,李大美等.水力計算手冊(第二版)[M],北京:中國水利書店出版社.