通排風情況對密閉空間中氚濃度的影響研究

余文力,王 亮,高云亮,王 濤,陳榮樺

(第二炮兵工程大學 一系,陜西 西安 710025)

氚與氘發生熱核反應能放出巨大能量,這一過程不會造成環境污染,因此得到了廣泛的研究[1-3]。由于氚具有滲透性[4-6],所以氚貯存在特定的容器內。在意外條件的作用下,氚可能發生泄漏,其中的氚氣會擴散到密閉空間之中,產生極大的安全隱患。文中主要針對儲氚容器在突發情況下發生氚意外泄漏時,研究通排風對密閉空間中氚濃度的影響。采用數值仿真軟件Fluent,建立了儲氚容器及密閉貯存空間的仿真模型,計算了空間內氚的擴散及濃度分布情況,并分析了通排風口位置和速率對氚濃度分布的影響。

1 計算模型

密閉空間的尺寸為:5m(寬,X 方向)×3.5m(高,Y 方向)×12m(長,Z方向),其截面為拱形,拱高為1 m。通排風系統有一個進氣口和一個排氣口,其直徑為400 mm,其基本結構如圖1所示。

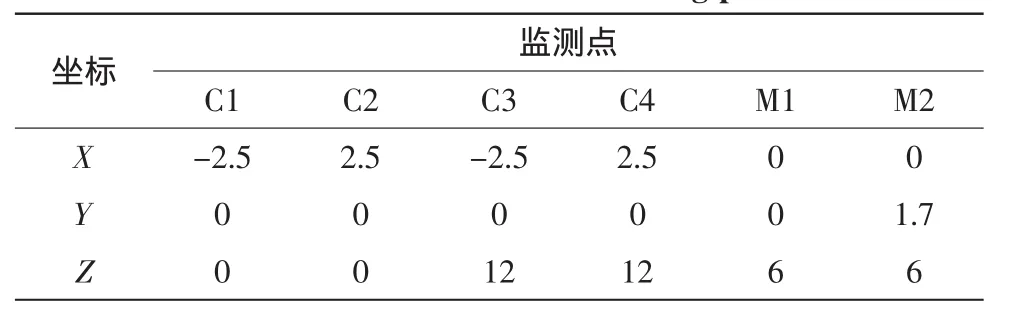

為了準確了解氚流動、擴散時密閉空間內氚濃度的變化情況,在空間的7個位置設置了監測點,監測整個計算過程中氚的濃度隨時間的變化情況。其中一個監測點用來監測容器處氚隨時間的變化情況,該監測點隨容器的位置而變化;一個監測點用來代表工作人員位于密閉空間中心位置處氚吸入的情況;其余的監測點為地面上不同位置氚濃度的變化情況。圖1給出了一種情況下個監測點的位置分布情況,分別用 R1、C1、C2、C3、C4、M1、M2 表示, 其中 6 個固定監測點的坐標如表1所示。

圖1 密閉空間結構及監測示意圖Fig.1 Structure and monitoring diagram of confined space

表1 各個氚監測點的位置分布Tab.1 Distribution of monitoring point

為簡便起見,模擬中將容器簡化為一個邊長為400 mm的正方體,泄漏的氚已經均勻分布于容器中。計算中,采用考慮組分擴散的三維非定常N-S方程:

采用隱式算法,時間計算采用二階隱式方法,粘性采用k-ε 兩方程湍流模型,空氣密度 ρ=1.225 kg/m3,比熱 Cp=1 006.43 J/kg·K,熱傳導系數 λ=0.024 2 W/m·K,粘性系數 μ=1.789 4×10-5kg/m·s。 氚的分子量取為 6.032 1,其比熱、熱傳導系數、粘性系數等物理參數都通過動理論方法、利用Lenard-Jones作用勢得到。

2 氚在密閉空間中意外泄漏時的濃度分布研究

2.1 模型1

模型一中通排風系統的進氣口與排氣口位于空間一端相對的位置,其直徑為400 mm,中心距地面的高度為2 m,距空間一端的距離為1 m。通排風系統對密閉空間中空氣的置換率為2次/小時,折合成進氣口的氣流速度為0.83 m/s。

圖2給出了密閉空間中氚的平均濃度隨時間的變化,可以看到氚的濃度隨時間的增加基本成指數規律減少。時間為18 440 s時,洞庫內氚的平均濃度降為1.1×1010Bq/m3,達到行動水平;時間為32 320 s時,洞庫內氚的平均濃度降為1.1×108Bq/m3,達到干預水平;時間為 39 595 s時,洞庫內氚的平均濃度降為1.1×107Bq/m3,達到管理限值[7]。由圖中曲線可知,初始50 s左右的時間內,氚的濃度下降較快,這是因為容器位于排風口下,初始擴散時排風口附近氚的濃度較高,隨風排出的氚也較多,引起初始階段氚的濃度下降較快,之后氚的濃度近似按指數規律變化。

圖2 密閉空間中氚的平均濃度Fig.2 Tritium average concentration in confined space

圖3給出了氚濃度的不同管理水平時,氚在地面與1.7 m高度處(對應工作人員呼吸高度)的分布情況。從圖中看出,對于行動水平、干預水平及管理限值條件下,地面上氚的分布具有相似性,靠近通排風系統的一端具有較低的氚濃度,而且進風口附近的氚濃度最低。距地面1.7 m處水平面上氚濃度的分布在3種條件下,也具有相似性,以進、排氣口連接的通道為界,一直到遠離通排風系統一端壁面都具有較高的氚濃度,其濃度高于相應情況地面的濃度,而且也是進氣口處的氚濃度較低。

圖3 對應不同管理水平時,氚在地面與1.7 m高度處的分布Fig.3 Distribution of tritium in different level of management

2.2 模型2

模型2與模型1相比,通排風口位置不變,進口氣體速度變為1.66 m/s。通過計算得到的結果與模型1相近,只是由于進氣速率的增加、流動的加快使得數值上有些差別。

圖4給出了模型2與模型1氚平均濃度的比較。由圖中看出,空間中氚濃度的變化也成指數規律,其氚濃度下降到行動水平、干預水平和管理限值的時間為9 302 s、16 225 s、19 800 s,其數值約為模型一所用時間的一半。由此可以認為,對于長時間的通排風,進氣速率是影響空間中氚濃度的主要因素,加大進氣速率可以有效提高空間中氚的外排速度。

圖4 模型1與模型2氚平均濃度的比較Fig.4 Comparison of tritium average concentration between model 1 and Model 2

2.3 模型3和模型4

為研究通排風口位置對氚濃度分布的影響,將模型一作以下改變。模型3進氣口位置不變,出氣口位置沿Z軸正方形移動10 m。模型四出氣口位置不變,進氣口位置沿Y軸反方向移動1.5 m。

圖5~7給出了泄漏發生后10小時改變前后氚平均濃度的比較。由圖中看出,與模型一相比,兩種改變都可以有效降低泄漏后空間內氚的平均濃度。當進氣口和出氣口處于同一Z截面時,該截面附近氚濃度明顯低于其它地方,當進氣口和出氣口相距較遠時,氚平均濃度分布較為均勻。讓進氣口和出氣口位于不同水平面可以更有效降低氚平均濃度。

圖5 模型1 Fig.5 Model 1

3 結 論

圖6 模型3 Fig.6 Model 3

本文采用數值仿真方法求解采用考慮組分擴散的三維非定常N-S方程[8]對氚意外泄漏時密閉空間內氚的濃度進行了仿真計算,分析了通排風情況對氚濃度分布的影響,給出了各種情況下的氚濃度及分布規律,主要得到了以下結論:

1)在較長的時間內,氚的濃度基本按指數規律衰減;

2)進氣速率是影響空間中氚濃度的主要因素,加大進氣速率可以有效提高空間中氚的外排速度;

3)通排風口的位置對氚平均濃度有較大影響,拉遠進出氣口位置可以讓氚平均濃度分布更均勻,讓進氣口和出氣口位于不同水平面可以有效降低氚平均濃度。

[1]彭述明,王和義,傅依備.氚化學與工藝[J].化學進展,2011,23(7):124-130.

PENG Shu-ming,WANG He-yi,FU Yi-bei. Tritium chemistry and techniques[J].Progress in Chemistry,2011,23(7):124-130.

[2]Shevchenko V,Nagaev I,Myasoedov N.Tritium labeling of bioorganic compounds by isotope exchange[J].Radiochemistry,2012, 54(1):79-86.

[3]Vliegen M,Haspeslagh P,Verluyten W.Alternative efficient tritium labeling of repaglinide[J].J.Label Compd.Radiopharm,2012,55(4):155-157.

[4]劉紅兵,陶杰,張平則.防氚滲透涂層制備技術的研究進展[J].材料導報,2006,20(9):52-55.

LIUHong-bing,TAOJie,ZHANGPing-ze.Reviewonpreparation technique of tritium penetration barrier[J].Materials Review,2006, 20(9):52-55.

[5]李德平,潘自強.輻射防護手冊[M].北京:原子能出版社,1990.

[6]王佩璇,宋家樹.材料中的氦及氚滲透[M].北京:國防工業出版社,2002.

[7]吳中旺,區靜原,劉原中.研究堆應急行動水平的定量化[J].核動力工程,2000,25(3):213-215.

WU Zhong-wang,QU Jing-yuan,LIU Yuan-zhong.Quantification of emergency action levels for research reactor[J].Nuclear Power Engineering,2000,25(3):213-215.

[8]劉凱.一級倒立擺系統設計與LQR最優控制仿真[J].工業儀表與自動化裝置,2012(3):10-13.

LIU Kai.Single inverted pendulum system design and LQR optimal control simulation[J].Industrial Instrumentation&Automation,2012(3):10-13.