現代拉丁美洲美術(三)

李建群

[編者按]

說到魔幻現實主義,或許您首先想到的是文學作品中那神奇怪誕的人物和情節,想到馬爾克斯的《百年孤獨》。實際上,魔幻現實主義這個詞首先出現在評價繪畫流派的專著中,后來才被文學評論所借用。拉丁美洲的魔幻現實主義繪畫同樣有著特殊的魅力:既有離奇幻想的意境,又有現實主義的情節和場面,幻覺和現實相混,從而創造出一種魔幻和現實融為一體、“魔幻”而不失其真實的獨特風格。其中尤為突出的是墨西哥的杰出女畫家卡洛等人。

在上期的本欄目中介紹了影響深遠的墨西哥壁畫運動。20世紀50年代中期以來,隨著拉美政治與經濟環境的變化,一些藝術家開始質疑傳統的壁畫派,“新潮流”的出現、幾何抽象主義的興起體現著拉美新一代藝術家的探索。

(上接2012年第2期)

六、墨西哥魔幻主義繪畫

拉丁美洲的魔幻現實主義文學在20世紀風靡了世界文壇。魔幻現實主義小說以其強烈的象征性、寓意性和夸張的情節描寫為特點,顛倒作品中的時序、打破空間的界限、人鬼的界限、主客觀的界限來反映似夢似真的現實。這種近乎荒誕、充滿幻想色彩的文學風格的產生很大程度上歸根于拉丁美洲絢麗而富有傳奇色彩的熱帶原始叢林的自然風光和古老而神秘的土著文化。同樣,在視覺藝術中也有類似的反映,尤為突出的是墨西哥的幾位重要的女畫家和一位男畫家的創作。在這里,我們也給她們的藝術冠之以“魔幻主義”之名。需要說明的是:這種藝術手法在拉美不僅僅限于以下幾位畫家,在其他藝術家的創作中也偶爾可見。

在20世紀的拉美藝術中,女性作者充當了比歐洲婦女和北美婦女更重要的角色。各國的主要畫家中都有杰出的女畫家。婦女在藝術中的主要作用,很大程度上取決于拉美文化中的“大男子主義”,這似乎是一個令人費解的問題:在拉美國家,傳統的成見認為,男子的活動領域主要是政治和軍事,其個人必須限制自己在公眾場合的個人情感因素,因為他們認為這是人類的弱點。因此,所有門類的藝術活動基本上屬于女性的活動范圍,她們可以表現個人感情,這一傳統使婦女成為藝術領域的主要角色;而男子從事藝術活動不是最佳的職業選擇,即使當了藝術家,他們也回避個人感情的表達,而傾向于表現政治或社會、歷史題材。這一點,在里維拉和他的妻子弗里達·卡洛(1907-1954年)的作品中表現得特別典型。里維拉只有在極少數的情況下才允許純個人因素出現在他的畫中,而卡洛的繪畫卻完全是自傳性的。

在這一對藝術家夫妻之間似乎永遠存在著一種競爭關系,但里維拉總是占了上風,因為卡洛被觀眾接受很大程度上因為她是里維拉的妻子。這種偏見直到卡洛去世30年后才開始改變,她的作品才逐漸被人們所理解和重視,卡洛作為一個女性的杰出代表才引起人們的注意。現在,她的名聲甚至遠遠超過了她的丈夫,她被認為是墨西哥現代藝術運動的奠基人之一。

卡洛成為一個藝術家不僅僅因為她與里維拉的關系,也因為她長期的疾病和強烈的墨西哥民族主義情緒。因痛苦而堅忍構成了這位女性短暫一生中的主要內容。

弗里達·卡洛出生于墨西哥城郊的一個藝術家的家庭,她父親是一個職業攝影家。她曾進入國立預備學校學習,成為這個學校極少數的女性學生之一,在以男人為主的環境中發展了她的聰明才智。卡洛在早年遇到兩次悲劇性事件:一是她6歲時患了小兒麻痹癥,給她留下了右腿輕度萎縮的毛病。18歲時又因為一次車禍,導致她的盆骨與脊柱破裂,腿部骨折,腹部和子宮被一根鋼管穿透。雖然經過多次手術使她保全了性命,但她的一生從未從這一傷痛中擺脫出來。她經常忍受劇烈的疼痛,而且不能生育。她的繪畫成了她對付不幸的武器,她諷刺和抵抗病痛的折磨甚至無情地表現它們。

與肉體痛苦相伴隨的是精神的痛苦,她與里維拉的婚姻成為她一生中致命的傷痛。卡洛于1929年與里維拉結婚,他們的婚姻充滿著傳奇色彩。她從少女時期便夢想著有一個里維拉的孩子,他們戲劇性地相識并神速地結合,她一度覺得自己成了最幸福的女人。但里維拉是一個天才的畫家和負心的丈夫,他頻繁的風流韻事令卡洛無法忍受,他們于1939年離異。以后的許多年,里維拉仍然與她藕斷絲連,而卡洛則從未始終對里維拉的深愛中擺脫出來。這種關系使卡洛飽受煎熬。

卡洛最早的繪畫大多為自畫像或是她的家人、朋友的肖像,顯示出土著繪畫的特點,具有平涂的色彩、清晰的輪廓線、特別的細節等。她為加利福尼亞園藝學家路瑟爾·波班克畫的肖像,把他畫成半人半樹, 裸露的樹根向下延伸到地下的一具骷髏上(圖1)。1932年,她畫了第一幅表現她自己極度痛苦的畫:當時她在底特律的流產。畫面上充滿了作者的痛苦與厭惡:在福特醫院,裸體的卡洛躺在病床上流著血,她腫漲的腹部插著六根管子,就像臍帶聯接著體外的子宮和胎兒粉紅色的身體,這也是她的情感象征物。病床被放置在荒野里,深褐色的曠野增強了她的孤獨、絕望感。在遠方,低低的地平線上,佇立著冷峻的福特汽車公司的工業建筑(圖2)。

作為一個畫家,卡洛基本上是沒有受過專業訓練的,里維拉也鼓勵她保持她作品中的“原始性”。卡洛的繪畫曾受到意大利文藝復興畫家波提切利和布倫基諾的影響,后來又受到里維拉的影響,更重要的是受到墨西哥鄉土藝術尤其是小幅祭壇畫的影響。

祭壇畫成為卡洛創作《多蘿茜·豪爾》(圖3)的原型。多蘿茜是當時紐約社交界風靡一時的美人,她因為被情人拋棄,于1938年從漢普舍大廈的窗口跳樓自殺,體現出一種對生活打擊的無奈反抗。當時卡洛正忍受著與里維拉分居的痛苦,她自己的感情也處在痛苦的被遺棄和孤獨的狀態。卡洛在這幅畫中表現了孤立與絕望的主題,以非常個性化的方式顯示出一個女性藝術家的觀點。《多蘿茜·豪爾》(1939年)用祭壇畫的方式記錄了她的自殺:多蘿茜纖細的身影立在高樓的窗戶前;比真大大得多的身軀在畫面的上部向下墜落,穿過浮云;最后,她的身體躺在地上死去。畫面呈現一種可怕的景象:她身穿黑色天鵝絨衣服,美麗的眼睛睜得很大,帶著一種富有魅力的安詳神情向觀眾張開手臂。她的五官流著血,腳伸出畫面之外,在畫下面的銘文上投下一塊陰影。滴在畫框上的血更增強了這一非正常死亡事件的恐怖感和真實感。

布列頓于1938年前后發現卡洛的作品,他認為卡洛是一個自發的超現實主義者。他認為墨西哥是“超現實主義絕妙的溫床”。1940年,超現實主義繪畫的國際展覽在墨西哥開幕,其中包括卡洛的兩幅作品《水給予我們的》(圖4)、《兩個卡洛》。

卡洛與超現實主義的密切關系是顯而易見的。他們都表現出對痛苦、性、死亡和生育的迷戀,都利用了古怪的、幻想的和內臟的形象,都不自覺地使他們的作品趨向黑色幽默。卡洛經常采用超現實主義手法表現她的幻想,她經常采用非客觀的比例、不協調的并置(摩天大樓從火山上聳出)、矛盾的形象(骷髏與水果)和雜交的生物(半人、半動物和植物),用以創造幻想的繪畫空間,使之與日常現實相分離。而這些方法的采用不是出于作者朦朧的沖動或偶然的奇思怪想,而是經過深思熟慮的構想以隱喻她的理想、感覺和情緒化的現實。

卡洛的作品中有很大一部分是自畫像。在這些肖像中,她把自己塑造成不同的角色,穿上不同的服裝,完成不同的使命。這些角色既揭示又隱藏了她真實的自我,畫中透著一種荒涼、一種穿透和一種直接的暴烈,展示出她的因傷痛而堅忍;這種堅忍使她的畫具有一種悲劇性和詩意。

在《迭戈在我額上的自畫像》(圖5)一畫中,卡洛把自己畫成頭戴傳統頭飾的大地女神,植物的卷須從她的頭冠上的植物中散射出來。里維拉的形象出現在她的額頭上作為她的第三只眼睛,永遠留在她的心中。《戴著荊棘與蜂鳥項鏈的自畫像》(圖6)是她在離婚那年畫的特別壓仰的作品:她身處豐饒的植物之中,她的寵物猴子和黑貓圍著她。她戴著荊條做的項鏈,荊棘穿過她的胸部,上面吊著一只蜂鳥。血滴從她的脖子上滴下來,如同眼中的淚珠;藤狀的荊條向下延伸強調出流血和維持生命的本質。死去的蜂鳥作為男性生殖器的象征暗示沒有實現的愛情。在這里卡洛是作為被虐待的婦女、禁欲主義的殉難者,面對死亡毫無退縮地忍受著痛苦。

另一幅更為傾向超現實主義的畫是《破碎的柱子》(圖7),這里卡洛站在蕭瑟的、黯淡的、險惡的、原始的風景中,身體僅有一部分有血染的布覆蓋,她裸露的身體滿是釘子,中間有打開的裂縫顯示出一個破裂的柱子。她的黑發擁簇著她滿是淚珠的臉,那些開放的傷口是車禍導致脊柱破裂的證明。她是一個殉難者,肉體的痛苦永遠緊緊地追隨著她。她身上的釘子和飽受折磨的臉令人想起釘在十字架上的基督。

僅僅著眼于她個人的痛苦并不能完全解釋卡洛的作品,觀賞她的作品還應當關注她對墨西哥傳統文化因素的采用中具有強烈的民族主義傾向。20世紀30-40年代的墨西哥,許多藝術家從本土文化和歷史中汲取靈感,用以反對外來的西方影響,卡洛的繪畫和土著文化的特點是她對她的種族忠誠的宣言,她也預見到:未來的墨西哥藝術將會從前哥倫比亞的主題轉向獨特的、豐富多彩的墨西哥鄉土文化。

祭壇畫的影響也大量出現在安托尼奧·魯伊斯(1897-1967年)的作品中。魯伊斯的經歷與電影多少有些關系,在墨西哥學成藝術之后,他曾于20世紀20年代去美國好萊塢。在那里,他為環球影業公司畫電影布景。回到墨西哥以后,他成為了一名藝術教員,在一個初級美術學校教素描。接著魯伊斯被墨西哥城建筑機械學院聘為教授,后來又成為國立美術學院的透視學和舞臺透視學的教授。1942年,他創辦了自己的美術學校。

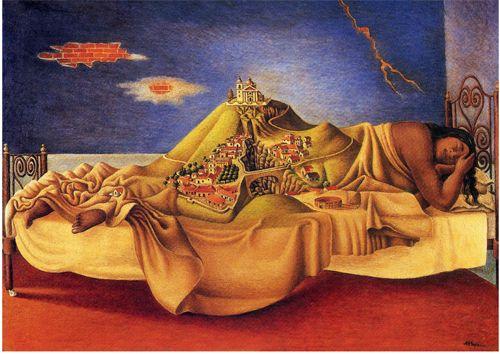

魯伊斯參加了1940年在墨西哥舉辦的國際超現實主義展覽,他比里維拉夫婦更接近超現實主義。如他的作品《瑪琳奇之夢》(圖8)刻畫了一個沉睡的印第安少女,從標題上,我們得知畫作的原型是16世紀西班牙征服者科爾特斯的妻子與向導。她的身上覆蓋著的是墨西哥風景,上面有殖民時期蓋的教堂。路伊斯用這一場面來暗示:墨西哥印第安人的歷史仍然在現代歐洲人的限制下沉睡著。細部的寫實和荒誕、非理性的并置具有典型的超現實主義特點。

在墨西哥畫家中,還有兩個女畫家更為明顯地采用了超現實主義的手法。她們不是本地出生的人,但卻居住和工作在墨西哥,她們是雷梅迪奧斯·巴羅(1908-1963年)和雷奧諾拉·卡琳頓(生于1917年)。巴羅生于西班牙,通過她的愛人、詩人本杰明·佩雷特接觸到超現實主義團體。西班牙戰爭以后,他們夫婦到了巴黎;1942年,又因為戰爭而逃到墨西哥。雖然巴羅參加了巴黎的超現實主義展覽(1938年)和墨西哥的1940年展覽,但直到1953年她才成為一個職業畫家。她生命中最后10年的精美作品顯示出她對于玄學和煉丹術的興趣;同時她的作品也顯示出作為一個婦女試圖在男人的世界中找到一個位置的錯亂心態。她的創作受到埃爾·格列柯和博斯的影響。巴羅的畫在墨西哥正式展出后,她很快便成為墨西哥藝術界的風云人物。

巴羅的作品有一種神秘而似夢似真的意境,她的《魔術飛行》(圖9)用格列柯式的濃重的色彩表現了一個手拿曼陀鈴的婦女,琴弦在她的手里變成了長長的線,線的另一端是飛翔在天空的男子,他的背上是風箏似的兩翼。這一場面的背景是倒塌建筑的斷壁殘垣,遠處是烏云密布的天空,這一切構成了一種詭秘的氣氛。

作為一個女性畫家,巴羅的繪畫又是精美和細致的,她的作品常常是刮去又重畫上,這樣多次的分層敷色使畫面具有豐富的層次感和幽深的空間感。在《偶然相遇》(圖10)中,這種刮去的顏色層成功地表現出夜幕下隱約的視覺效果。一個女巫似的人物身披透明的白紗,她那美麗的面孔被白紗的花邊簇擁著,她的腹部還有一張同樣的面孔,她的裙擺里藏著一只夜鶯。她飄然行走在深沉的夜的叢林,走到一扇門前,門里有一個半人半猿的神秘人物與她相遇。畫面的意義令人費解,但卻有一種神秘的美和深邃的空間效果。

卡琳頓也是通過她的愛人接觸到超現實主義的,她的愛人是畫家馬克斯·恩斯特。在恩斯特和她分手之后,她到了墨西哥,以后的幾十年一直住在墨西哥,直到1985年才移居美國。在這漫長的幾十年中,她一直活躍于墨西哥畫壇,成為墨西哥現代繪畫的主要人物。

卡琳頓對玄術也有濃厚的興趣,她的作品中出現了許多幻覺的場面,好象是占卜和預言的介紹或是古代歐洲凱爾特神話的圖解。羅伯特·格拉夫的書對她影響很大,如1949年出版的《白色女神》。墨西哥的神話和傳說很少在她的作品中出現,只有在她為墨西哥人類學博物館所作的壁畫中,才表現了原始的印第安人的巫術儀式。她的畫也具有精致的效果、虛幻的場面以及不同空間和非理性的并置(圖11、圖12)。

七、轉折的時代

20世紀50到60年代,拉美藝術經歷了一個根本的改變,已確立的權威受到挑戰,現代主義的觀念在大戰期間一直被墨西哥壁畫主義所排斥,而今又重新引起了注意。這是一個引起激烈爭論的階段,但也是創造性力量的恢復時期。

變化主要表現在以下方面:首先是時代的轉換。在整個拉丁美洲,新一代的藝術家已經成長起來,他們不能忍受老一代人的觀念。其次是拉美藝術家日漸形成了另外的藝術中心,特別是在巴黎和紐約。在圣保羅和里約熱內盧兩地創辦了當代藝術博物館;國立博物館也開始收集現代藝術家的作品。再有是國際性的定期展覽如每年度的圣保羅巡回展使拉美觀眾有了一個更開闊的視野。這個年展成為拉美畫家和批評家的主要資料來源。當一個新的藝術家的作品出現在圣保羅的畫廊時,馬上就會引起反響。最早成為公眾注意的焦點的是弗蘭西斯·培根,他的作品于1959年展出,其中那種情感的極端主義在整個拉美地區擁有一大批追隨者。

值得強調的是,對視覺藝術的變化產生影響的主要因素是政治與經濟環境。20世紀50年代中期,許多拉美國家經歷了一個建國以來前所未有的繁榮階段。和美國一樣,他們也是第二次世界大戰的獲益者。在墨西哥,藝術市場管理宗旨是由當時的米蓋爾·阿來曼總統(1946-1952年)決定的,這是一種介于美國共和主義和民族革命黨的社會主義民族主義之間的政策,相對來說是比較寬松的。

20世紀60年代中期,政治局勢變得復雜了一點。在古巴,卡斯特羅在1959年革命中推翻了弗爾亨西奧·巴蒂斯塔的統治,奪取了政權。 面對美國充滿敵意的態度,卡斯特羅投入了蘇聯的陣營。作為西半球一個開放的社會主義國家,古巴成功地限制了美國的滲透,為整個拉美提供了一個引人注目的焦點。其他拉美國家包括巴西,在60年代中期以后都進入了軍事獨裁統治。這種獨裁統治不可避免地導致政治上的統一和主張馬克思主義的游擊隊的出現。在那些禁止公開表現政見的國家,藝術家成為一種特殊的但又是非官方的重要的文化因素。

在這場關于壁畫派的討論中,魯菲諾·塔馬約(1899-1991年)充當了中心人物。1928-1930年,他在里維拉領導的圣卡洛斯國立美術學院任教。這時的塔馬約對壁畫派的價值持懷疑的態度。他對壁畫派的看法使他與墨西哥的環境產生了分歧。1926-1928年,他去紐約兩年;1936年,他又回到紐約并定居下來,直到1950年。在這期間,他每年夏天回墨西哥,但很少在國內展出他的作品,可能因為他的藝術主張與當時作為主流藝術的壁畫派格格不入。他與美國藝術家有廣泛的接觸,并將作品在美國大量展出。他看了許多展覽,現代藝術博物館給他留下強烈的印象,畢加索在戰爭期間的作品給他很大的影響。

批評家們認為塔馬約基本上是一個綜合性的藝術家,他綜合了各種風格,如高更、塞尚、畢加索、馬蒂斯、米羅等,他在早期也受到瑪利亞·伊斯克爾多的影響。雖然他是個明顯的折衷主義者,但仍然在作品中顯示出強有力的個性,這種個性大多來自他獨特的色彩處理。他的色彩總是很精致,有時畫面甚至是單色的,但內容非常豐富,色彩飽和,充滿了響亮而和諧的感覺。他的色彩使他的作品具有鮮明的墨西哥特點(圖13)。

與塔馬約的色彩相聯系的是他對質地的感覺。他的畫作表面有豐富的觸覺效果,使作品看起來象工藝品而不是繪畫作品,這一點又因作者對鄉土圖案的采用而得到強調。他的作品表現的是墨西哥現代生活,由于早年的經歷,他特別喜歡畫水果。他作品中的墨西哥生活是琳瑯滿目的水果、明亮的光線、飽和的色彩、繁忙的人群,充滿著濃厚的鄉土氣息。這些場面裝點著像工藝品那樣精致的細節,而對人物的刻畫又顯示出現代主義的折衷手法。

20世紀50年代,塔馬約的藝術成為墨西哥在“威尼斯雙年展”的墨西哥代表,他被邀請于1952年為墨西哥城美術館創作兩幅壁畫,裝飾這座墨西哥藝術的最高殿堂。在國際上,他也獲得了同樣的聲譽:1953年在匹茨堡卡內基展覽中獲獎;1953年在第二屆圣保羅年展中獲獎。1955年又一次獲獎。他為所有不滿于壁畫派的青年藝術家樹立了一個成功的典范。

反對壁畫派使命的主要承擔者是年輕的藝術家何塞·路易斯·奎瓦斯(生于1934年),他是所謂“決裂派”的創始人,這一流派改變了墨西哥藝術的歷史。

奎瓦斯最初是一個制圖員,后來才成為藝術家。他于1953年舉行首次個展,當時他才19歲。奎瓦斯更多地注意當代墨西哥的現實,而不是它的歷史。他觀察周圍迅速變化的都市:徘徊在城市中的窮人、無家可歸的流浪者。他在街上所見的周圍一切使他聯想到陀斯妥耶夫斯基的小說、卡夫卡的電影和戈雅的繪畫。他這種錯亂的情感世界又是與這個墨西哥中產階級的狀況有關,由于墨西哥當時的經濟改革,對國內的政治生活產生了一定的影響。這種局勢由政客們控制,他們左右了官僚和貿易團體。奎瓦斯從電影中借用了這種肥碩得如同橡膠泥堆出來的形象來表現上流社會的政客們的丑惡(圖14)。他激烈地抨擊壁畫派,并將之隱晦地與他繪畫中的“魔鬼”聯系起來。

奎瓦斯和當時的“新潮流”有聯系,但不是很密切。這個團體的名字來自1961-1963年一本插圖雜志的題目。這個團體的產生標志著拉美新老兩代藝術家之間的破裂,即土著主義與他們觀念更為國際化、風格更為自由化的后繼者的破裂。這一破裂主要出現在墨西哥,而不是整個拉美。

“新潮流”的出現在很多方面為沉悶的喪失了創造性活力的局面帶來了改變。塔馬約的藝術帶來的啟示在很長的時間內并沒有為人們所理解,雖然他被當作一個很重要的典范。“新潮流”代表了壁畫熱的降溫,而不是完全拋棄他們,所以決裂派仍然有其守舊的一面。現在藝術家不再像壁畫三杰一樣將自己歸于新的團體,而將自己歸于新的職業階層;他們制作畫布油畫和素描而不是壁畫,表現模棱兩可的意義而非直接表現真理或某種確定的評價。這個團體的藝術家愈來愈將人類看成是無助的無力改變自己命運的群體,其結果是導致內省的、抑郁的藝術,因為他們已經過了那么多年的共和理論的喧囂,而共和國對他們來說卻永遠是一個遙遠的夢。

與這一團體聯系密切的藝術家有拉菲爾·科羅內爾(生于1932年),他是里維拉的女婿,他的作品象奎瓦斯一樣,表現了一種明顯的混合影響:有來自本土墨西哥的影響,如奧羅斯科早期作品、波薩達的影響;也有戈雅的“黑色”繪畫的影響,也有來自電影的形象。科羅內爾的早期繪畫傾向于表現主義風格,如在系列單人組畫中,表現噩夢世界的肖像。后來的作品更為柔和,趨向典型化。他的畫中有衣著奇怪的老人和婦女,他們似乎是在卡夫卡式的地獄里的微暗的燈光中漂浮,帶著一種絕望的情緒(圖15、圖16)。他的繪畫標志著屬于壁畫派的朝氣勃勃的時代已經遠去了。

八、幾何抽象主義

在拉美藝術中,真正的突破或“決裂”的趨向早在壁畫主義和奎瓦斯與“新潮流”團體在墨西哥發起爭論之前就已經露出苗頭了。這種突破與政治解放的過程密切相連,但又與之相悖。在阿根廷,開始于二次大戰結束之前、國家由軍事政務會統治之時。在委內瑞拉,20世紀50年代有非常活躍的前衛派藝術,而當時正是處在軍事壟斷時期。拉美的政治激進化直到1959年卡斯特羅推翻了巴蒂斯塔的統治才真正到來,接著他又把共產主義輸出給其他拉美國家。而早在20年前,這片土地上的藝術便發生了激進主義的首次濫觴。

新的、激進的藝術可能繁榮于壓抑的政治環境中,其原因之一是因為它常常是抽象的,而且不是一種政治傳播媒介,偶爾有傾向性也非常隱晦。在這一點上,它與壁畫派構成鮮明的對比。新風格的出現沒有引起激烈的公開爭論,因為當時的政治形勢雖然允許前衛派藝術的出現,但卻不鼓勵與之爭論。

前衛派活動在拉美最早的恢復是在1944年,在布宜諾斯艾利斯舉行了一個藝術回顧展,雖然僅僅持續了一個月,卻導致了詩人和藝術家兩大陣營的出現,它們就是“曼迪”(Madi)和“具體藝術”,兩者都創建于1943年。

“曼迪”的出現在近年來被說成是傳奇式的事件,它被看作是像歐洲的激浪派(Fluxus)那樣的前衛派先驅。它開始了對過于實在、浮華和急于刻畫歷史狀態的藝術的反對。“曼迪”團體的藝術家往往對他們刻畫的物體更感興趣。“曼迪”的藝術觀點實際上是含糊不清的,它的名字也是偶然編出來的,就像達達一樣。他們進行了大量的藝術嘗試,其中包含著對“材料主義”的否定。

這一團體的藝術家普遍都具有東方風格、反超現實主義和親構成主義傾向,使他們的作品完全區別于兩次大戰期間的巴黎抽象派。“曼迪”的宣言發表于1946年,由藝術家朱拉·喀西斯(生于1924年)執筆。

與典型的歐洲構成主義相比,“曼迪”藝術仍然強調變化莫測的因素;根據它的宣言,繪畫有著易變和不規則的結構以及與線狀的、旋轉的和變化運動相結合的表面。雕塑也是旋轉和變化的。在藝術實踐中也是如此,1946年,喀西斯制作了可能是第一件用霓虹燈管接起來的作品(圖17),該團體其他成員如胡安·貝(生于1892年)和迪以·拉恩(生于1927年)則表現了古怪的造型和運動性的因素。

“曼迪”的對手“具體藝術”(Arte Concreto-Invecion)在構成主義的探索中更為正統。這個團體的領導人是托馬斯·馬爾多納多(生于1922)和阿爾弗雷多·希里托(生于1925年)。馬爾多納多和希里托的繪畫采用了比曼迪藝術家更多的變換的形式,刻畫了一系列形與色的連續(圖18)。

“曼迪”和“具體藝術”團體都在20世紀50年代中期衰落,繼他們之后“創造派”(Grupo Generative)成為現代派的主要代表。該組織成立于1959年,其領導人是愛德華多·麥克恩第里(生于1929年)、米蓋爾·安吉爾·維德爾(生于1928年)。他們雖然比“曼迪”藝術家年輕,但是比“曼迪”的觀念發展緩慢,表現出對一種方形構圖的喜愛。他們的繪畫在形式上有其獨特之處,在構圖和觀念上類似于托內斯·加西亞的后期作品。

未完待續