艦炮停射提前角在艦船設計中的應用研究

刁端信

(駐上海地區艦艇設計研究軍事代表室 上海 200011)

0 引 言

艦炮安裝在艦船上,不僅要發揮艦炮的最大作戰效能,盡可能設置較大的安全射擊范圍,同時也要確保艦船人員和設備的安全、絕對不允許“自傷”現象發生,這就要求在艦船設計時設置正確可靠的“危險射界”和“極限角限制器”。由于艦炮從接受“射擊”指令到彈丸離開炮口、離開艦船存在一定的時間差,也就是存在“停射滯后現象”,在艦船設計中對艦炮“停射滯后現象”必須引起足夠重視,在射界圖中不僅要設置較大的安全射擊范圍,同時也要確保艦船人員和設備的安全。

1 艦炮停射提前角的確定

艦炮方位/高低射界是指艦炮裝艦后允許射擊的最大旋回/俯仰角度。艦炮以最大瞄準速度跟蹤目標進行連續射擊,到達“危險射界”前的瞬間,如果此時射擊指令已經執行(即射擊電路或機械擊發動作已經開始,射擊已無法停止),緊接著艦炮就進入“危險射界”,擊發電源自動關閉或危險射界停射器已執行停射動作。不過,由于射擊控制電路中繼電器等部件存在動作延時,及艦炮擊發裝置和自動機等機械結構的一系列發射動作,因此彈丸在內彈道及炮彈離開艦面這段時間內,艦炮還要運行一定角度,而艦炮的“停射”指令只能在下一個循環才能實現,這就是“停射提前角”。

停射提前角是停射滯后現象引起的,其角度的大小與艦炮射擊電路的形式、最大跟蹤速度、擊發裝置的結構、炮彈內彈道和艦炮在艦船上的安裝位置等諸多因素有關。提前角可分為兩個部分:第一部分是從艦炮進入“危險射界”的瞬間,即斷開擊發電源到炮彈離開炮口過程中艦炮轉過的角度;第二部分是在彈丸從炮口到飛離艦面過程中,其炮口切向速度(在炮口處的隨動跟蹤速度)引起的彈丸飛行彈道偏移量。為了艦船設備及人員的安全,應計算其提前量。由于此過程中彈丸已飛離艦炮,故不能再考慮此過程內艦炮自身轉過的角度。

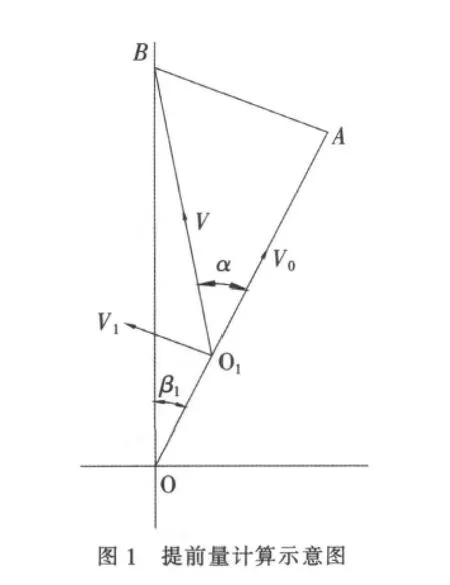

下面以假設的電擊發形式艦炮為例進行提前量計算,見圖1。

假設已知條件如下:

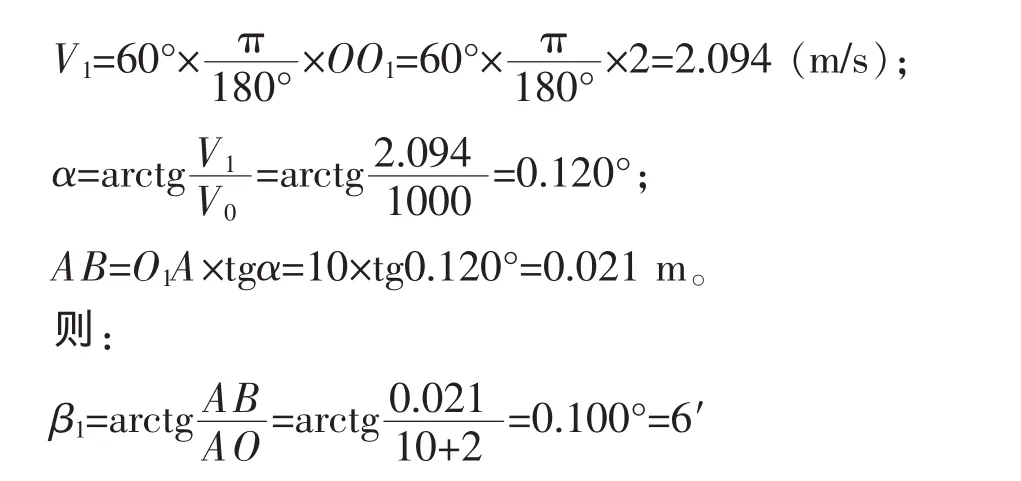

彈丸初速V0=1000 m/s;

彈丸飛離艦面距離10 m;

自動機射速為400發/分鐘;

艦炮最大瞄準速度:方向、高低V=60°/s;

射控控制電路中繼電器開合時間累計T1=40 ms;

彈丸內彈道時間T2=5 ms。

圖1中O點為火炮回轉中心,O1點為火炮炮口位置,O1A為炮口到艦邊距離,BO為危界線,提前量為β1。

已知:

炮口距回轉中心OO1=2 m;

彈丸出炮口初速V0=1000 m/s;

隨動跟蹤速度 60°/s;

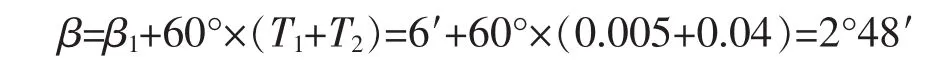

總提前量為:

如果是機械擊發形式的艦炮,就要考慮艦炮擊發機構各機械動作的積累時間。如:解脫保險時間、擊針擊打底火時間、底火著發時間、火藥爆炸時間、彈丸在炮管中的運動時間等。

2 提前角對射界的影響

根據相關標準規定,應根據艦船艙面總體布置與艦炮的允許范圍對艦炮進行統一布置,既充分擴大艦炮射擊區域又保證艙面設備及人員的安全。在艦船設計中,艦炮與艦船建筑之間的安全距離一般按艦炮口徑的數倍留取,但從艦船防御和打擊能力考慮,應盡量擴大射界,確保艦炮有更大的射擊范圍。

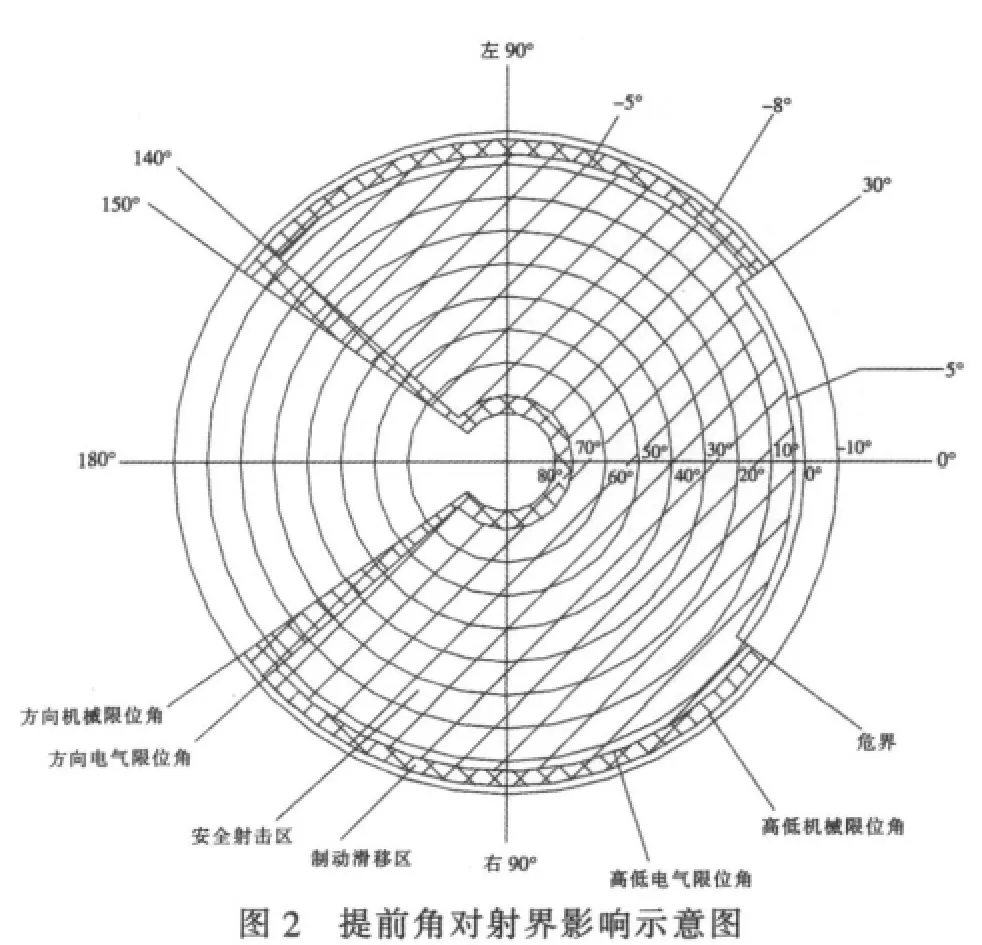

針對艦炮提前角的客觀存在,為確保艦炮在動態射擊中人員和設備的絕對安全,在艦船設計中必須充分考慮提前角的因素。下面討論提前角對于射界的影響,如圖2所示。

射界圖一般分為安全射擊區和制動滑移區。在方位方向和高低方向分別設有危界停射線。

在艦船設計中,一般以機械限位角作為危界邊緣來確定射界,而機械滑移角必須大于停射提前角,故在有滑移區域的范圍內我們可以不用設定停射提前角,以免浪費射界;而在無滑移區域的臨界點上則必須設置停射提前角。如果以電氣限位角作為危界邊緣來確定射界,則我們必須設置停射提前角,以避免意外情況的發生。

3 結 論

針對艦炮存在的“停射滯后現象”,為確保艦炮射擊過程中艦船人員和設備的安全,在射界圖中應該把這一區域描述清楚,當安全滑移區域大于或等于停射角區域時,我們可以把停射角區域標識在安全滑移區域內;當無安全滑移區域或安全滑移區域小于停射角區域時,則應當把停射角區域標識在安全射擊區內,這樣雖然減小了部分射界,但確保了艦炮射擊時艦船設備及人員的安全。

[1]戴自立.現代艦艇作戰系統[M].北京:國防工業出版社,1999.