高中地理生活化教學(xué)探討

廣西壯族自治區(qū)南寧市第三中學(xué)(530021)周代許

高中地理課程標(biāo)準(zhǔn)提出了“培養(yǎng)現(xiàn)代公民必備的地理素養(yǎng)”的課程理念,強(qiáng)調(diào)“學(xué)習(xí)對(duì)生活有用,對(duì)終身發(fā)展有用的地理”的基本思想。[1]各個(gè)版本的新教材編寫也秉承這個(gè)理念,把舊教材里大段的原理性文字刪除,而是換上了聯(lián)系生活實(shí)際的地理情境案例,更添加了活動(dòng)、閱讀、案例研究等環(huán)節(jié)。此外,新課程更強(qiáng)調(diào)學(xué)生學(xué)習(xí)的思維過程,強(qiáng)調(diào)學(xué)生知識(shí)與技能的主動(dòng)建構(gòu),強(qiáng)調(diào)學(xué)生的主體性,把大段結(jié)論性的文字刪去,而留下材料與問題,供學(xué)生思考。從而讓其主動(dòng)獲取知識(shí),構(gòu)建自己的知識(shí)網(wǎng)。新高考試題也不斷體現(xiàn)著新課程標(biāo)準(zhǔn)的思想:應(yīng)用型和能力型試題逐漸增加,結(jié)合生活現(xiàn)象與實(shí)際設(shè)置的情境題增加,要求學(xué)生運(yùn)用所學(xué)地理知識(shí)與技能去綜合分析,解決實(shí)際問題。面對(duì)這樣的改變,本文針對(duì)日常教學(xué)中的生活化地理教學(xué)開展進(jìn)行了一定的探討,并提出以下經(jīng)驗(yàn)與思考。

一、生活化地理教學(xué)素材的準(zhǔn)備與運(yùn)用

建構(gòu)主義認(rèn)為,學(xué)生知識(shí)的形成過程是學(xué)生在原有的生活、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行自我建構(gòu)的過程。[2]生活在信息高度發(fā)達(dá)的社會(huì),電視、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、新聞報(bào)刊等媒體攜帶大量的地理現(xiàn)象與信息,都成為學(xué)生了解外界的重要途徑。學(xué)生已有的知識(shí)是基礎(chǔ),我們要在上面培養(yǎng)知識(shí)的生長(zhǎng)點(diǎn),不斷發(fā)散、擴(kuò)展,最終形成習(xí)慣思考、主動(dòng)學(xué)習(xí)的行為習(xí)慣。長(zhǎng)此以往,必能提高學(xué)生的地理學(xué)科整體性思維,提高其理論聯(lián)系實(shí)際的綜合實(shí)踐能力,最終提升其對(duì)生活中地理現(xiàn)象與問題進(jìn)行思考與運(yùn)用的學(xué)科敏感度。如何收集生活化地理素材,并使之與課堂教學(xué)內(nèi)容有效結(jié)合,是實(shí)現(xiàn)生活化教學(xué)的基礎(chǔ)問題,結(jié)合課堂實(shí)踐,筆者提出以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)與思考:

1.創(chuàng)設(shè)生活情境,培養(yǎng)地理興趣

正如教育家杜威所提倡的“教育即生活”理念,強(qiáng)調(diào)教育與生活的聯(lián)系,要求學(xué)校課程應(yīng)以現(xiàn)存的社會(huì)生活情境為主要內(nèi)容。通過靈活處理教學(xué)材料,把教材內(nèi)容活化為實(shí)際生活,將教學(xué)活動(dòng)置于現(xiàn)實(shí)的生活背景之中,努力營(yíng)造生活化的教學(xué)環(huán)境,還原生活情景,讓學(xué)生學(xué)習(xí)生活中的地理,是培養(yǎng)學(xué)生地理學(xué)習(xí)興趣的重要途徑之一。

課堂運(yùn)用實(shí)例:利用旅游中自拍的照片與見聞(旅游景觀的欣賞);天氣系統(tǒng)來臨,播報(bào)天氣情況,電視新聞視頻、報(bào)紙網(wǎng)絡(luò)文字信息(天氣系統(tǒng)的影響過程);寒潮來臨(不同地區(qū)、職業(yè)人員所面臨的困難及措施);開心農(nóng)場(chǎng)游戲體驗(yàn)(農(nóng)業(yè)種植的產(chǎn)出與投入)等。

2.巧用生活實(shí)例,透析地理原理

陶行知先生有過一個(gè)精辟的比喻:“接知如接枝。”他說:“我們要以自己的經(jīng)驗(yàn)做根,以這經(jīng)驗(yàn)所發(fā)生的知識(shí)做枝,然后別人的知識(shí)方才可以接得上去,別人的知識(shí)方才成為我們知識(shí)的一個(gè)有機(jī)部分。”對(duì)于地理原理,學(xué)生接受能力較差,可以借助他們習(xí)以為常的生活現(xiàn)象,將復(fù)雜難懂的地理原理賦予其中講解。因此,在學(xué)習(xí)地理的過程中可以引導(dǎo)學(xué)生從生活實(shí)際和自身經(jīng)驗(yàn)出發(fā)、觀察、研究生活中的地理,并在課堂中運(yùn)用生活現(xiàn)象解決教學(xué)難點(diǎn)。

課堂運(yùn)用實(shí)例:洗衣機(jī)甩干衣服過程(臺(tái)風(fēng)眼的形成原理);學(xué)生活動(dòng)演示三圈環(huán)流-分組傳送書本(三圈環(huán)流的形成過程及氣壓帶風(fēng)帶的形成);空調(diào)、暖氣安裝位置(大氣運(yùn)動(dòng));洗手池里水流的旋轉(zhuǎn)方向(地轉(zhuǎn)偏向力的體現(xiàn));當(dāng)?shù)貧庀笾V語收集(天氣狀況)等。

3.借助鄉(xiāng)土地理,豐富地理內(nèi)容

蘇霍姆林斯基在教育名著 《帕夫雷什中學(xué)》中認(rèn)為:大自然是學(xué)生美育的重要源泉;從贊賞家鄉(xiāng)自然美景到熱愛祖國(guó)山川原野,這是德育的起步內(nèi)容和有效途徑;花草樹木、陽光、空氣、風(fēng)霜雨露,皆是養(yǎng)心健身之寶;變幻萬千的自然現(xiàn)象,則是綜合訓(xùn)練觀察、思維、語言表達(dá)能力的極好手段。學(xué)生身邊的大自然,恰好是最真實(shí)、最豐富、最有活力的地理教學(xué)資源。學(xué)生最初的地理認(rèn)知便是對(duì)周圍事物的了解與接觸,以鄉(xiāng)土地理中的環(huán)境資源為基礎(chǔ),進(jìn)行地理學(xué)習(xí)與能力訓(xùn)練,是讓新知識(shí)快速構(gòu)建的有效方法。

課堂運(yùn)用實(shí)例:本地土特產(chǎn)及形成原因(土特產(chǎn)品種,上市時(shí)間及生長(zhǎng)需要條件-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng));本地房屋建筑、服飾文化(鄉(xiāng)土自然及人文環(huán)境);本地的旅游景點(diǎn)類型觀賞(自然景觀與文化景觀的形成);本地博物館、科技館等參觀(了解自然、人文、科技文化)等。

4.聯(lián)系社會(huì)熱點(diǎn),培養(yǎng)地理能力

與日新月異、迅速發(fā)展的現(xiàn)實(shí)社會(huì)相比,教材內(nèi)容總是相對(duì)滯后。地理教師要有敏捷的思維能力,銳利的眼光,善于捕捉與地理學(xué)科相關(guān)的社會(huì)熱點(diǎn)和焦點(diǎn)問題。在備課授課中,不拘泥于教材,以課程標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo),以教材為框架,適當(dāng)應(yīng)用生活中材料,將相關(guān)的地理信息融入課堂中,拉近教材與現(xiàn)實(shí)生活的距離,為地理教學(xué)增添新活力。關(guān)注新聞事件,積累新聞素材,形成教學(xué)資源,運(yùn)用到課堂教學(xué)中,培養(yǎng)學(xué)生分析問題和處理問題的能力,從而達(dá)到學(xué)以致用的目的。如下列熱點(diǎn)新聞:

課堂運(yùn)用實(shí)例:新聞報(bào)道-2012太陽活動(dòng)峰年可能影響(太陽活動(dòng));2011年日本地震海嘯視頻播放-《日本海嘯是如何形成的》(地震海嘯);2011年月全食觀測(cè) (月相及觀測(cè));2011年德班氣候大會(huì)(氣候變化);2012年廣西水污染事件(環(huán)境污染)等。

5.運(yùn)用多種素材,拓展地理視野

課堂教學(xué)材料多樣化。據(jù)相關(guān)研究得出,按學(xué)生對(duì)學(xué)習(xí)材料感知的差異性可以將其分成五種學(xué)習(xí)類型:嗅覺學(xué)習(xí)型、味覺學(xué)習(xí)型、聽覺學(xué)習(xí)型、觸覺學(xué)習(xí)型、視覺學(xué)習(xí)型,還有部分屬于混合學(xué)習(xí)型。具有不同學(xué)習(xí)型特點(diǎn)的學(xué)生,對(duì)同一教學(xué)媒體信息呈現(xiàn)的接受量存在差異。因此,課堂教學(xué)材料呈現(xiàn)的形式應(yīng)該多樣化,以滿足不同需求的學(xué)習(xí)特點(diǎn),并維持學(xué)生較高的學(xué)習(xí)興趣。因此,可以運(yùn)用多種形式的素材,創(chuàng)建多樣化的地理課堂,滿足學(xué)習(xí)需求,擴(kuò)展地理視野。

課堂運(yùn)用實(shí)例:地理課前演講-自我收集素材,講解知識(shí)原理(包括旅游、宇宙等);報(bào)紙、書籍閱讀分享交流(包括《中國(guó)國(guó)家地理》、《華夏地理》、旅游類周刊等);網(wǎng)站媒體,鼓勵(lì)學(xué)生合理利用網(wǎng)絡(luò)資源、(《后天》、BBC紀(jì)錄片及相關(guān)網(wǎng)站);新聞、熱點(diǎn)問題分析等。

6.鼓勵(lì)學(xué)以致用,實(shí)現(xiàn)地理目標(biāo)

陶行知先生曾說過:“中國(guó)教育之通病是教用腦的人不用手,不教用手的人用腦”,說明了我國(guó)教育長(zhǎng)期以來忽視實(shí)踐體驗(yàn)的弊端。地理教育的目的是為了讓學(xué)生學(xué)習(xí)生活中的地理,最終利用地理知識(shí)與技能更好地發(fā)展與生活,是一門實(shí)踐性較強(qiáng)的學(xué)科。因此,應(yīng)結(jié)合實(shí)際,創(chuàng)造條件,讓學(xué)生運(yùn)用地理知識(shí),解決生活問題。

課堂運(yùn)用實(shí)例:在課堂上動(dòng)手繪制學(xué)校的平面圖,以培養(yǎng)繪圖能力(地圖基礎(chǔ)知識(shí));肯德基分布調(diào)查(商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的布局);暑期夏令營(yíng)的考察方案,包括目的、路線、景點(diǎn)概況、預(yù)算等,以培養(yǎng)考察能力(旅游活動(dòng));提供相關(guān)素材,讓學(xué)生為不同企業(yè)布局,培養(yǎng)地理評(píng)價(jià)與決策能力(區(qū)位的選擇)等。

二、生活化地理教學(xué)模式構(gòu)建初探

美國(guó)著名心理學(xué)家奧蘇貝爾提出有意義學(xué)習(xí)過程的本質(zhì)是符號(hào)代表的新知識(shí)與學(xué)習(xí)者認(rèn)知結(jié)構(gòu)中已有的觀念建立非人為的、實(shí)質(zhì)性的聯(lián)系。有意義學(xué)習(xí)有兩個(gè)先決條件:1.學(xué)生表現(xiàn)出一種在新學(xué)的內(nèi)容與自己已有的知識(shí)之間建立聯(lián)系的傾向;2.學(xué)習(xí)內(nèi)容對(duì)學(xué)生具有潛在意義,即能夠與學(xué)生已有的知識(shí)結(jié)構(gòu)聯(lián)系起來。[3]因此,要讓學(xué)生進(jìn)行主動(dòng)地地理學(xué)習(xí),并能將地理知識(shí)應(yīng)用到生活中去,其前提是新知識(shí)本身與學(xué)生原有的生活經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)積累相聯(lián)系起來,搭建知識(shí)停靠港灣。[4]為此,要實(shí)現(xiàn)對(duì)生活有用的地理教育,必須建立生活化的地理課堂,為學(xué)生搭建好聯(lián)系新舊知識(shí)、地理與生活的橋梁,才能實(shí)現(xiàn)“從生活中來,到生活中去”的地理教育目的。

生活化素材的運(yùn)用如此重要,但如何將其融入到課堂教學(xué)中,形成教學(xué)模式,而不僅僅是曇花一現(xiàn)或是公開課的點(diǎn)綴,真正使其為課堂教學(xué)服務(wù),落實(shí)教學(xué)目標(biāo),提升課堂教學(xué)效率,成為一線教師感到迷惑的問題。筆者針對(duì)此問題,結(jié)合具體課堂實(shí)踐提出以下幾點(diǎn)探究:

1.教材知識(shí)生活化——現(xiàn)象遞推模式

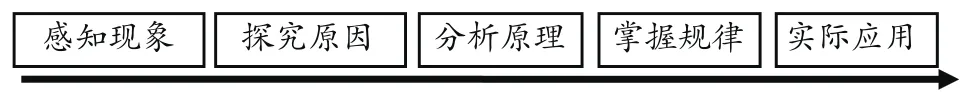

課堂不應(yīng)該僅僅是為了灌輸、講解教材內(nèi)容,更應(yīng)該激發(fā)學(xué)生興趣,讓其主動(dòng)學(xué)習(xí)。從身邊的地理現(xiàn)象與問題入手,是激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣的有效途徑。為化解教材知識(shí)中概念理解困難、原理規(guī)律枯燥、難懂的問題,可將教材知識(shí)生活化。如何從地理教材中引出生活現(xiàn)象,將教學(xué)知識(shí)形象化、生活化,是實(shí)現(xiàn)生活化課堂的難點(diǎn)之一。結(jié)合實(shí)際,提出教材生活化處理一般模式,如圖1。

圖1 現(xiàn)象遞推模式

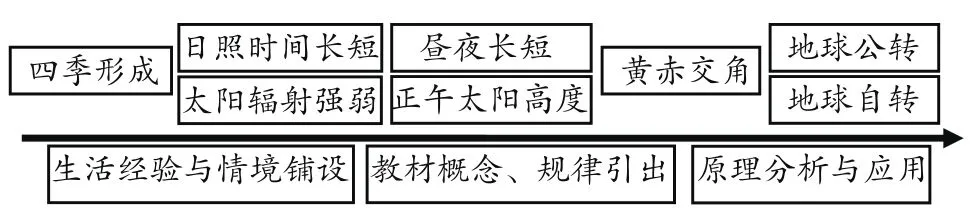

課堂運(yùn)用實(shí)例:地理公轉(zhuǎn)的地理意義內(nèi)容-部分教師會(huì)考慮直接講授課本知識(shí)與規(guī)律,對(duì)此學(xué)生興趣往往不高,概念理解困難,易產(chǎn)生學(xué)習(xí)壓力。針對(duì)教材中地理概念、規(guī)律專業(yè)性過強(qiáng),難度過大等實(shí)際情況,可考慮結(jié)合生活經(jīng)驗(yàn)與情境,鋪設(shè)生活知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ),為課本知識(shí)創(chuàng)建生活化情境,進(jìn)行逆向推導(dǎo),如圖2。

圖2 公轉(zhuǎn)與季節(jié)

學(xué)生對(duì)于身邊四季現(xiàn)象與差異較為熟悉,對(duì)熱量在時(shí)間上的分布差異也有體會(huì)。因此,可以從四季熱量差異的生活現(xiàn)象入手,讓學(xué)生主動(dòng)探究原因。在教師引導(dǎo)和現(xiàn)象對(duì)比分析上得出,日照時(shí)間長(zhǎng)短和太陽輻射強(qiáng)弱是影響熱量差異的兩大因素,繼而講解晝夜長(zhǎng)短和正午太陽高度等專業(yè)概念、規(guī)律。這樣就利用生活經(jīng)驗(yàn)與場(chǎng)景,對(duì)教材中的地理知識(shí)與原理進(jìn)行了生活化處理,降低了理解難度,概念與規(guī)律掌握也更為有效,同時(shí)提升學(xué)生的探究興趣。

地理知識(shí)往往蘊(yùn)含于地理現(xiàn)象之中,教材是將地理知識(shí)及原理從現(xiàn)象中剖析出來,進(jìn)行學(xué)科知識(shí)系統(tǒng)化。地理現(xiàn)象是生動(dòng)、形象的,而地理原理則是專業(yè)性語句。若直接講解,學(xué)生難以擁有探究的機(jī)會(huì),未經(jīng)過自我探究的規(guī)律,距離感往往太強(qiáng),不易接受。因此,如何將課本知識(shí)進(jìn)行生活化處理,為學(xué)生創(chuàng)設(shè)探究的機(jī)會(huì),促進(jìn)過程性知識(shí)的形成,是地理課堂需要關(guān)注的問題。教師們?cè)谄綍r(shí)教學(xué)中,可以為學(xué)生搭建教材知識(shí)與生活現(xiàn)象的橋梁,為學(xué)生創(chuàng)設(shè)情境,最終運(yùn)用生活現(xiàn)象突破難點(diǎn),增強(qiáng)趣味性與應(yīng)用性,實(shí)現(xiàn)教材知識(shí)生活化處理。

2.生活知識(shí)原理化——實(shí)際問題解決模式

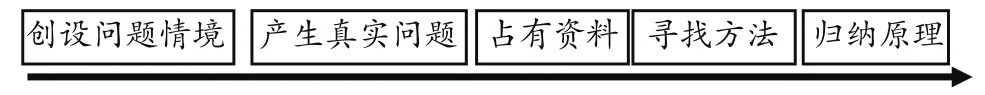

布魯納說過:“教學(xué)過程是一種提出問題和解決問題持續(xù)不斷的活動(dòng)。”問題情境教學(xué)法根據(jù)教學(xué)內(nèi)容和要求,通過創(chuàng)設(shè)問題情境,以問題的形式來揭示矛盾,讓學(xué)生對(duì)問題產(chǎn)生疑惑,引起強(qiáng)烈的求知欲,并在良好的教學(xué)情境中,完成教學(xué)任務(wù),達(dá)成教學(xué)目標(biāo)。美國(guó)教學(xué)家杜威提出五個(gè)重要的教學(xué)步驟:設(shè)計(jì)問題情境、產(chǎn)生真實(shí)問題、占有資料、思考解決問題的方法、檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法的有效性。創(chuàng)新問題情境的創(chuàng)設(shè),近年來也成為考試命題的方向。因此,課堂中利用生活實(shí)際問題,進(jìn)行素材收集與整理,創(chuàng)設(shè)問題情境,啟發(fā)學(xué)生思維,培養(yǎng)學(xué)生利用材料解決問題的能力,并形成學(xué)科性知識(shí),為考試中新情境的出現(xiàn)打下良好基礎(chǔ)。

圖3 問題解決模式

課堂運(yùn)用實(shí)例:如太陽高度角的應(yīng)用一課的教學(xué)中可以給學(xué)生提供生活情景:看房時(shí),陽光充足,但幾個(gè)月后入住卻發(fā)現(xiàn)光照不足,可能的原因是?應(yīng)該選擇何時(shí)去看房子,才能保證一年中房子所得光照不會(huì)不足?通過討論及對(duì)當(dāng)?shù)鼐暥取⒓竟?jié)等資料的掌握,可以總結(jié)出緯度位置與房間距的關(guān)系等地理知識(shí)。

因此,通過生活情景的創(chuàng)設(shè),產(chǎn)生真實(shí)問題,讓學(xué)生結(jié)合實(shí)際資料,進(jìn)行原因分析與規(guī)律總結(jié),最終形成地理知識(shí)、規(guī)律。本文第一部分列出的生活化素材搜集中,大部分都蘊(yùn)含相應(yīng)的教學(xué)知識(shí)與原理,如能恰當(dāng)運(yùn)用并進(jìn)行歸納總結(jié),形成學(xué)科知識(shí),將豐富地理課堂,提升問題解決能力。

3.生活、課堂一體化——延伸課堂模式

課堂來源于生活,所以我們最終應(yīng)將課堂內(nèi)容回歸生活。課堂教學(xué)各環(huán)節(jié)中,均可利用生活化素材,創(chuàng)設(shè)問題,供學(xué)生比較分析。結(jié)合本節(jié)課內(nèi)容完成實(shí)際問題的解決,起到延伸課堂的作用,為學(xué)生知識(shí)積累與能力提升打下基礎(chǔ)。

課堂運(yùn)用實(shí)例:運(yùn)用太陽高度角與晝夜長(zhǎng)短變化知識(shí),拓展講解學(xué)校里旗桿影子變化規(guī)律,天安門升旗的時(shí)間變化、太陽能熱水器安裝問題等實(shí)際問題拓展。運(yùn)用洋流知識(shí)分析新聞報(bào)道:日本沖繩的海上保安總部1月31日發(fā)布消息稱:中國(guó)浙江省石浦的居民將倡導(dǎo)保護(hù)海洋環(huán)境的條子放進(jìn)瓶里然后放流大海,這些漂流瓶已在1月中旬抵達(dá)沖繩縣津堅(jiān)島附近。

要實(shí)現(xiàn)綜合運(yùn)用,教師平時(shí)需要注意關(guān)注生活,建立自我生活化素材資料庫(kù),不斷補(bǔ)充與完善,猶如活水,隨時(shí)添加與運(yùn)用。多思考,多嘗試,建立教材、生活緊密結(jié)合的教學(xué)模式,最終實(shí)現(xiàn)地理課堂開放化、生活化、高效化目標(biāo)。

三、結(jié)論與反思

地理學(xué)是研究人類活動(dòng)與地理環(huán)境及其關(guān)系的科學(xué),地理學(xué)科則是讓學(xué)生了解地理學(xué)的研究成果。通過從生活情境中發(fā)現(xiàn)問題并在解決問題中學(xué)習(xí)地理科學(xué)知識(shí),有助于加深對(duì)地理學(xué)知識(shí)的深刻了解。生活化的地理教學(xué),源于生活,反映生活,又服務(wù)于生活,讓學(xué)生對(duì)所學(xué)習(xí)的內(nèi)容感到親切、形象,可感觸,可理解,可應(yīng)用。要實(shí)現(xiàn)生活化教育,素材的收集是前提,模式的探究與有效利用是關(guān)鍵與最終目的,對(duì)于這方面內(nèi)容,值得進(jìn)一步探究與深化。

生活化課堂教學(xué)注重應(yīng)用,使學(xué)生感到學(xué)有所用,從而認(rèn)清所學(xué)知識(shí)的價(jià)值,獲得學(xué)習(xí)的動(dòng)力,找到學(xué)習(xí)的樂趣。同時(shí)為學(xué)生架構(gòu)起“地理知識(shí)”與“生活實(shí)踐”之間的橋梁,使學(xué)生素質(zhì)得到全面發(fā)展,對(duì)生活的認(rèn)知能力得到擴(kuò)充。運(yùn)用生活化的情景、材料,把生活化的課堂帶給學(xué)生,做一名生活化的地理教師,最終讓學(xué)生、教師共同享受地理學(xué)習(xí)的樂趣。

[1]陳澄,樊杰.普通高中地理課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn))解讀[M].江蘇:江蘇教育出版社,2004.

[2] [3]夏志芳.地理學(xué)習(xí)論[M].廣西:廣西教育出版社.2001.

[4]潘竹娟.構(gòu)建“認(rèn)知停靠港”實(shí)現(xiàn)“有意義學(xué)習(xí)”[J].中學(xué)地理教學(xué)參考,2011(6):20-21.